運動星球

體脂肪與體脂肪率

2016-05-16

為了想要擁有好看的身材線條,藉由運動來降低自己的體脂肪率,也會時常測量自己的體脂肪率,然而我們究竟是要降低體脂肪還是體脂肪率呢?

現在的體脂肪率的測量,多半是利用「生物電阻分析法」,利用「微量的電流通」過身體,藉由「肌肉」與「脂肪」不同的電阻來判定體脂的多寡,可是難免會出現誤差然而有些人會非常的在意這種的體脂肪的數字,更瘋狂的減脂。

圖片來源:amazon.com

所謂的體脂肪是由「皮下脂肪」、「內臟脂肪」與「血脂肪」所組成,而體脂肪率代表的是人身體總體重有多少百分率為脂肪重量,但這些數字顯示出來的多半是 「皮下脂肪」的佔了多少體重的百分比,雖然現在有些電阻式的體脂己經可以測量到「皮下脂肪」與「內臟脂肪」,但是依然有誤差存在。

我們應該追求的是適當的體脂肪率,而非一昧的追求低體脂肪率。一般人來說,男性的標準體脂肪率為18%以下,女性為23%以下,女性因為身理上因為皮下脂肪與乳房的關係,所以體脂肪會相對來說比男性高。

運動員一般來說體脂肪大約是在8~10左右或者更低,但是這樣的體脂肪只限定於部分的運動員,對於某些運動來說,較低的體脂肪可以讓選手變得比較輕盈,靈活性較大,雖然較高的體脂肪雖然會讓身體變得比較笨重,但是也可以藉由這些脂肪量當作身體對抗的屏障,以「籃球員」跟「相撲選手」來說,同樣都是運動員,可是彼此的「體脂率」卻差別很大,但是他們的體脂率是因為特殊的需求才去達到這樣水準。

雖然我們不應該追求過低的體脂肪,但是體脂率過高卻是非常的危險,對於一般男性超過35%,女性超過40%就已經達到肥胖的狀態了,過高與過低的體脂率其實都不好的,畢竟脂肪也同時是人體能量的來源之一,適當的脂肪還可以成為身體上自然的一個保護屏障以免因為碰撞而讓內臟受傷。

對於想要擁有比較好身體線條的人來說,最好的方法應該是同時進行肌力訓練與有氧運動,藉由提高身體的肌肉量,來增加在有氧運動時的燃脂量,藉由這樣的方法來達到比較好的體態才是比較好的選擇,而非盲目的降低自身的體脂肪,造成身體出現問題。

最後對於體脂率的測量,應該採取一個平均數的方式,藉由每天固定的時間,以及身體狀況之下去做測量,最後將這段時間的體脂率算出一個平均數,會比每週固定 測量一次來的準確。再說,其實體脂率的降低,其實可以很輕易的從鏡子中,從自身的身形看出來,所以不要再輕易的被體脂肪率的數字給束縛了。

©Shutterstock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 司博特-體脂計上的數字,參考就好

6. Coach Hank-量體脂肪-你不可不知的內幕

7. 史考特醫師的一分鐘健身教室-為什麼你不該相信電阻式體脂計?

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 司博特-體脂計上的數字,參考就好

6. Coach Hank-量體脂肪-你不可不知的內幕

7. 史考特醫師的一分鐘健身教室-為什麼你不該相信電阻式體脂計?

運動星球

生理期跑步好嗎? 其實跑對了好處出乎妳意料

2020-06-04

每個月總有三、五天,平常愛跑的妳變得興致缺缺、全身無力。大姨媽上門讓妳打亂了課表,生怕跑著跑著就出現腹部脹痛、腰痠、血崩等生理期窘境。因為各種原因,許多女生在月經來臨時都窩在家不出門、不做跑步等運動,其實,這觀念要改一改了!

生理期跑步好嗎? 其實跑對了好處出乎妳意料

首先要了解月經週期

一般情況,女生的月經週期平均為28天,每次月經可分為前半週期的卵泡期、發生在週期第14天的排卵,後半週期的黃體期。

卵泡期:始於月經週期,持續約14天(範圍可能在11-21天之間)。這個階段是在經期持續2-7天之後,雌激素水平上升,並在第14天排卵之前達到峰值,促使黃體化激素激增、開始排卵(排卵不屬於階段,而是分界線)。

黃體期:接續黃體期通常持續14天,此時黃體素水平升高,排卵後雌激素水平下降,如果沒有卵子受精,黃體素和雌激素都會急遽下降。而黃體期就終止於月經開始,進入下一個週期。

月經週期如何影響運動?

血液中鐵質

如果生理期間出血嚴重,血液中紅血球的血紅素濃度可能降低,對血液的攜氧能力產生負面影響。許多女性跑步運動員會有運動性貧血,主因運動使血液中鐵質水平降低。

體溫

人體溫度在整個月經週期中都會發生變化。在黃體期,隨著黃體素增加,體溫達到峰值。體溫升高會增加散熱的閾值,意味著體內控制體溫的機制,會讓身體在冷卻之前達到較高的溫度,此時應該盡快讓身體冷卻;但如果這時妳在炎熱潮溼的天氣跑步,身體在達到更高的溫度之前,妳無法開始出汗來冷卻身體,體溫卻持續升高,就會讓跑步更加艱難。

在黃體期,體溫升高可能增加中暑等熱傷害的風險,也讓體力加速消耗;另一方面,在雌激素水平較高的卵泡期,身體溫度則較低。但總體而言,運動可以增強調節體溫的能力。

在黃體期體溫升高,可能增加中暑等熱傷害風險

代謝

月經週期的變化對跑步表現的影響,是因為黃體素和雌激素濃度的波動,刺激新陳代謝變化。

雌激素可能透過改變蛋白質、脂肪和碳水化合物等能量的代謝,來增強耐力表現。我們都知道,體內儲存的肝醣會影響長時間運動的能力,當肝醣消耗會導致疲勞無力。據研究,肌肉中的肝醣含量在黃體期中段最高,在卵泡期中段則最低,女跑者可透過攝取更多碳水化合物,來增加卵泡期的肌肉肝醣含量。研究指出,女跑者如果在卵泡期參賽或跑高強度訓練,應確保每小時至少攝取40克碳水化合物。

生理期跑步的好處

跑步對身心上的好處不會因為月經來了而停止,事實上,還可以緩解月經帶來的一些不適症狀。生理期跑步最大的好處就是能釋放腦內啡。腦內啡可以幫助改善情緒,使心情愉悅;同時它也是天然的止痛藥,在生理期間釋放腦內啡,可能減輕身體疼痛和不適感。

每個女人都是獨一無二的,同理,每個女人在月經週期個階段都有不同感覺,症狀也因人而異。因此,要依據當下的感覺來決定每次訓練的持續時間和強度,建議可依照自己的月經週期重新考慮平時的訓練課表。要注意的是,如果妳生理期常常經血量大或經痛,那麼生理期間就盡量不要跑步;但如果妳身體狀況可以,只要小心訓練量和強度、保持水分充足,那就去吧!

生理期跑步注意事項

1. 保持水分:其實無論何時,保持水分都是很重要的,但在經期跑步格外重要,因為這時你會流失額外的水分,導致脫水的風險也較高。建議跑步途中每20分鐘喝110-170ml液體。

2. 不過度訓練:此時跑量和訓練強度都得視自己狀況重新評估,不要過度疲勞、保持良好休息和充足的睡眠,每週至少一天休息日促進恢復。

3. 跑前拉伸:跑前進行動態伸展運動,可以幫助訓練前的熱身,也有助緩解經痛。

4. 規劃好適合運動的衛生用品:提前嘗試和挑選適合在經期運動的產品,會讓妳訓練起來更舒服,也不用時時刻刻擔心外漏的尷尬。

5. 用口鼻呼吸:生理期請讓身體自然地呼吸。不要只靠鼻子呼吸,因為可能會限制吸入的氧氣量。同時用嘴巴和鼻子呼吸,可增加氧氣的攝入量。

跑前進行動態伸展有助緩解經痛

生理期間,只要避免無視疼痛症狀狂操自己,跑步仍然是個好活動,且能持續對妳帶來身心許多好處!

資料來源/Flo , Runner’s World、維基百科

責任編輯/Dama

運動星球

瑜伽能增加飽足感 有助於控制體重

2017-09-14

不知各位是否曾注意到,我們在網路或真實世界裡看到那些有練瑜伽的人,幾乎每一個都很苗條?其實這只是人們對瑜伽的眾多錯誤認知之一,人們普遍以為只要練瑜伽,就可以減輕體重或是避免脂肪囤積。

瑜伽能增加飽足感 有助於控制體重 ©doyouyoga.com

威廉.布羅德在他所寫的《瑜伽的科學》(The Science of Yoga)一書中正確地觀察到,有氧運動可以加速身體的新陳代謝且對減重有益,但瑜伽卻會減緩代謝——恰與燃燒脂肪所需的情況背道而馳。這雖是事實,但我認為事情並非如此單純,例如哈達(Hatha)瑜伽絕對是一種活動,而任何活動都可以燃燒脂肪;且在各種瑜伽派別中,亦不乏較為快速有力的類型——例如八支瑜伽(Ashtanga)。如果我們從事耗體力的激烈運動,肯定可以提高新陳代謝;但許多瑜伽學派,強調的是完成某個姿勢並靜止不動,且更重視體位的校準而不求姿勢的速成。所以我認為那些認真做瑜伽的人,之所以能維持理想的體重,可能有以下幾個原因。許多瑜伽姿勢會擴張胃壁,而擴張胃壁是約束體重的一個因素。

這個說法乍聽之下可能令你感到困惑,因為一般人都以為,擴張胃壁豈不是會使胃變大,讓它能夠容納更多的食物。但我的看法是:胃的擴張受器會透過迷走神經向大腦的食慾中心報告,當你刺激胃的擴張受器後,會誘發訊號告訴食慾中心吃得夠多了。這種短暫的擴張非但不會使胃口變大,反而會令你更有飽足感,進而減少食量。目前尚不清楚是否所有的哺乳類動物都有這樣的系統,但有許多動物(例如馬),因為只吃低卡路里的食物,所以幾乎無時無刻都在進食。有些人認為人類之所以能發展出文化,部分原因就在於我們可以很快取得所需的養分,所以有時間去做其他事情。

造成體重增加的因素很多:例如遺傳到易胖體質,或是嗜吃甜食、碳水化合物或加工食品。所以我們必須面對現實:控制體重絕非易事,尤其當你出生在大屁股或大肚子的家族中,而且大夥經常聚在廚房裡,用吃喝來紓解壓力。女兒的胖瘦也不是她自己能夠掌控的——而是取決於母親在懷孕期間的體重。大家都知道,有些婦女在生育後無法有效減重,還有容易衝動的人格特質,也是造成體重過重的「幫凶」之一。 不過人們對於減重堪稱不遺餘力,坊間充斥著各式各樣想像得到以及令人嘖嘖稱奇的瘦身方式,例如高麗菜湯瘦身法、區間瘦身法、南灘瘦身法、阿金瘦身法以及慧優體瘦身法(Weight Watchers)。

我有個朋友自行研發出一套減重方式:在兩個星期內除了橘子之外其他什麼都不吃,這方法確實讓她瘦了幾公斤。還有不少人嘗試用高蛋白質飲食法來快速減重,我有個鄰居甚至清空了冰箱,每天只吃專人配送到府的高蛋白質、低卡路里的晚餐。我個人則是相當認同國家衛生研究院提出的減重準則:注意控制卡路里的攝取,並在合理的範圍內吃各種食物,是最棒的減重法。

嗜吃甜食、碳水化合物或加工食品都會造成肥胖

眾所皆知許多印度人是素食主義者,我很好奇他們是否因為吃素而得以維持理想的體重。後來我找到了相關的研究報告,這篇報告評估了40 篇研究飲食與體重之關係的論文,結果發現女性素食者的體重較女性葷食者輕了6%-17%、男性素食者的體重則較男性葷食者輕了8% 至17%,不吃肉或乳製品的全素食主義者則更瘦。文獻也記載了素食者較一般大眾來得健康,並且較不易罹患第二型糖尿病、高血壓及癌症。 能夠避免贅肉上身的最佳減重方法,就是緩慢但確實地進行減重計畫:若能持之以恆地每週減掉0.5 至1 公斤,直到達成目標,較可能避免迅速復胖。對許多人來說,體重過重是件丟臉的事,有些人甚至因為怕減重失敗會讓自己更丟臉而放棄嘗試減重。雖然許多人抱持一種錯誤的刻板印象,認為肥胖的人多半很懶惰,但我這輩子就遇過許多精力充沛且工作勤奮的「胖子」。

目前學界已針對瑜伽控制體重的效益做了相當多的研究,主要是因為肥胖已成為一種流行病,不但使危害健康的風險升高,同時也令維持健康的成本跟著提高。雖然迄今尚未能取得明確的證據證明,瑜伽對需要減重或嘗試避免發胖的人是有益的,不過有幾份研究報告倒是相當看好未來將出現愈來愈多支持瑜伽的證據。一份針對15,550 位年齡介於53 到57 歲成年人所做的研究報告便做出了以下的結論:持續數年規律地練習瑜伽與減少體重增加有關聯,對體重過重者而言尤其如此。雖然這篇報告的作者表示,他們無法推論此一結果是由瑜伽造成的,並且認為有必要做更多的研究,但他們的研究的確指向一個正面的方向。

瑜伽有助於體重控制,因為它可以增加你的信心以及幸福感,並促進身體的整體健康;瑜伽還能提供一股穩定的力量,使你更能控制衝動。除此之外,它可以提升身體的覺察力——清楚掌控我們吃了什麼,以及吃了多少,並且只吃有益健康的食物。由於減重必須減少卡路里的攝取,因此身體的覺察力提升,對於減重是有幫助的。克里夫蘭診所的瑜伽計畫總監茱蒂.芭兒,曾參與撰寫一份強調身體覺察力之重要性的研究報告,並刊登在2013 年7 月號的《美國生活形態醫學期刊》上,她也指出瑜伽對體重控制一般來說是有幫助的,因為它可以減輕背部以及關節疼痛,讓人們得以從事更多的活動。 因此,對於想要減重的病人,我會推薦他們練習可以擴張胃壁,以減少食物攝取量的瑜伽動作,並搭配如下的飲食計畫:你可以吃任何想吃的東西,而且想吃多少就吃多少,但必須在吃到八九分飽,也就是還有5%至10%的飢餓感時停止。只要你提早幾分鐘離開餐桌,就可以減輕體重。

當你帶著些許飢餓感離開餐桌時,反饋循環就會開始作用。你吃的食物會進入胃裡並且被消化,然後消化過程中所產生的葡萄糖再到達腦部,把食慾中心關閉。如果你在還有點小餓的時候就「毅然」離開餐桌,最多一個半小時後那些飢餓感就會消失。這就像你小的時候,媽媽不希望你在晚餐前一小時內吃太多的餅乾,因為那樣會破壞你的食慾,只是現在限制食慾反而成為你的目標。瑜伽很適合這樣的減重方法,因為它可以刺激胃部的擴張受器,幫助降低食慾,不用靠藥物就能減少熱量的攝取。經過我的解說之後,這個減重方法在我的病人身上收到了效果。雖然只吃八分飽需要一些自律,但是你很快就會感覺很好,輕盈了些而且行動更加靈活。要不了多久,這種帶著些許飢餓感的生活方式會變成一種愉悅的習慣,並幫助你每個月減掉2至3 公斤,這樣緩慢的減重方式可以避免多餘的贅肉上身。最棒的是,6 個月後你不但小了一號,而且胃也變小,提早達到飽足感加上強化後的擴張反應,將會幫助你保持身材不復胖。

瑜伽能增進飽足感,讓你不嘴饞 ©rebeccacomerford.wordpress.com

以下是3 種可以刺激胃部擴張受器的瑜伽姿勢,請在用餐前半小時至一小時做,而且要在空腹的狀態下做。

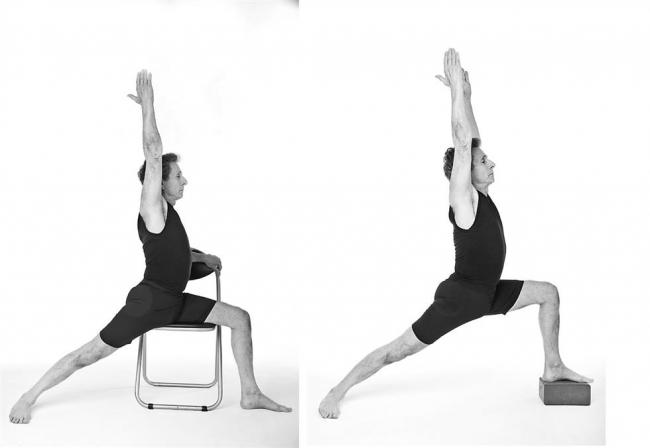

戰士一式及/或三式——抑制食慾神經

功效及原理:這個姿勢能刺激胃部以及接近十二指腸部位的擴張受器,透過迷走傳導神經纖維將抑制訊號傳送到大腦的食慾中心。

禁忌:近期動過腹部手術、中度到重度椎管狹窄症、嚴重高血壓。

姿勢分解:站立。將雙腿一前一後分開約140 公分,手臂水平舉起,手掌向下。呼吸兩次。左腳向外轉90 度,右腳向內轉30 度,同時將手臂垂直上舉。雙腿打直,旋轉臀部使肚臍與左腳朝向同一方向。左膝彎曲成直角,小腿打直,大腿呈水平狀態。手指朝向天空盡量伸展,尤其是大拇指。均勻地呼吸60 秒。反向順序回到站立姿勢。

戰士一式

上面說明的是戰士一式。若要接著做戰士三式,彎曲左膝並將身體往前傾,背部保持挺直。然後將身體往上及往前移動,同時左膝伸直,右腿水平抬起。從腳跟到指尖伸展開來,尤其是手背的部分。眼睛直視前方。維持此姿勢30 秒。然後反向進行姿勢,將腿放回墊子上,然後換邊重複做這個姿勢。

戰士三式

戰士一式變化型

步驟1:將彎曲那隻腿的大腿靠坐在椅子上。一手放在大腿上,另一手握住椅背保持平衡。當你覺得安全無虞後,用腿部(而非手臂)的力量將身體抬高離開椅子。手臂垂放在身體兩側或是舉高。

步驟2:將一塊瑜伽磚放在前腿腳底下。這樣可以將身體抬起並向後擺動,促使下腰椎更加伸展。兩腿盡量站開一些,且不需在一直線上,可以加強這個姿勢的療效。

戰士一式變化式

戰士三式的變化型

把向外伸展的雙手靠在離身體前方約45 公分處的椅背上以保持平衡。雙手合掌,手指向前指。

戰士三式的變化型

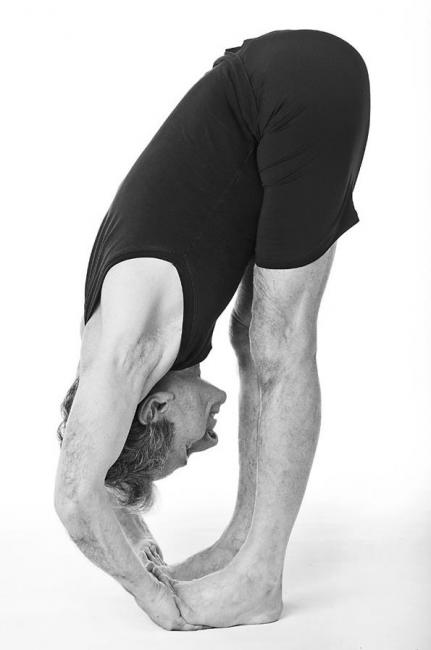

手碰腳式——手肘向外彎、切勿彎向小腿

功效及原理:使胃朝頭部、腳部以及兩側擴展。如果你的背部保持直挺,就能使胸部離開腹部,而食道則會拉住胃的頂端,因為有腸繫膜而相對穩定的腸子則會托住胃的底部以及在它下方的十二指腸。腹部摺疊所施加的壓力,會使胃往兩側擴展。這些壓力會降低食慾。 禁忌:足底筋膜炎、骨質疏鬆、膕旁肌撕裂、嚴重的椎間盤突出、坐骨滑囊炎。

貼心提示:從臀部往前彎,把髖關節當成鉸鍊以及唯一會動的部位。如果你的手能夠觸到腳底,就用手掌對腳掌前緣施加壓力往上拉,但不要往內拉。拉的時候將手肘向外側彎,不要往小腿方向彎。

姿勢分解:站直,兩腳並排,雙手放在身體兩側。吸一口氣,吐氣的時候將挺直的身軀往下沉,直到它靠近大腿,手放在腳掌的前緣下方,手掌朝上。溫和並對稱地將手肘往外彎,把臉頰及下巴往下拉。雙手漸進且流暢地將腳掌往外拉(但不是真的要移動它們),利用這個動作伸展並放鬆內收肌,將身體的重量平均分配到兩腳的每個部位。

手碰腳式——手肘向外彎、切勿彎向小腿

簡易版本

把手掌,手腕以及手肘放在一張椅子的座位前端,身體慢慢往下沉,背部保持挺直。

手碰腳式簡易版

坐姿半扭轉一式——扭轉胃部幫助食慾下降

功效及原理:以順時針及逆時針方向扭轉胃部,可降低食慾,讓人產生輕盈的感覺。把胃往側邊帶,讓腸子保持在一個相對中間的位置,胃部至少轉了四分之一圈。

禁忌:嚴重椎間盤突出、嚴重脊椎側彎或後凸或腰椎滑脫,大型腹疝氣、肩關節錯位。

貼心提示:穩穩地坐著,身體的支撐才不會在做動作時受到干擾。在不勉強的範圍內,盡量將上半身從腹部往上提,愈高愈好。

姿勢分解:坐下,彎曲你的右膝,讓大腿平貼在地板上,右腳靠近左臀部。將左腳跨放到右大腿外側,腳底平貼地面。身體向左扭,同時將右手舉過左膝,右臂腋窩移到左膝上方。左手以逆時針方向往身體後方伸,同時彎曲右手肘,右手伸向背後找尋左手,直到左手在背後抓住右手。左肩以逆時針方向將後縮,讓左手能更往後伸。把右肩也收縮,用肩胛骨把右上肋骨及胸部往前及往左推。將胸部整個往上提起,使它離開臀部、大腿及腰椎。眼睛注視正前方或往左肩方向看。

坐姿半扭轉一式

修改的版本

步驟1:一種版本是保持右手臂伸直,並塞進左腳及右大腿間。如此一來,左手將提供較多的支撐,幫助你把胸部提起遠離腹部。

步驟2:最簡單有用的修改版,是在開始的時候坐在一張椅子或是有扶手的椅上,雙腳平貼地面。右手抓住椅子左側或是左邊的扶手;左手向後繞著椅子,朝椅背右側或是右邊扶手伸展。左肩往後拉,將右胸往前推,尤其是最下方肋骨部位。盡可能拉長脊椎。

坐姿半扭轉一式修改版

腹部旋轉式——可用瑜伽磚輔助

功效及原理:這個姿勢刺激胃部及十二指腸的擴張受器。當胸部保持穩定且雙腿以最大角度倒向側邊時,消化器官將短暫但大幅度的伸展開來。

禁忌:最近動過胃腸道手術,包括膽囊、胰腺和肝臟,最近出現的椎間盤突出,嚴重胸及腰椎交接處(T12-L1)關節炎。因為脊椎被地心引力保持在適當位置,這個姿勢對脊椎側彎、後凸及腰椎滑脫來說是較安全的。

姿勢分解:仰臥,兩手臂向外伸,與身體成90 度,手掌向上。吸氣並將指尖伸長遠離你的肩膀。吐氣使腹部收縮,同時抬起彎曲的雙腿,當它們與身體成直角時伸直。腳跟盡可能抬高。吸氣,臀部先向左移動幾吋後,再向右側傾斜。這樣待會你在吐氣時才能使腳踝保持併攏,並將雙腿往右下沉,與盆骨及身體成直角。在腿部放下時,你的左胸會不由自主地抬起,這時可將右手背壓向地面,使左背肋骨抵住地面以防止左胸抬起。身體從尾骨到頭部盡量伸展拉長,安靜地呼吸至少30 秒。然後將腳舉起回到垂直狀態,把臀部稍微往右,然後再往左傾斜,在左側重複雙腿下沉的動作。

腹部旋轉式

簡易版本

剛開始練習時雙腿可以彎曲。如果雙腿無法側放到地板上,可用瑜伽磚及靠枕輔助。不妨把膝蓋當做變阻器:當你逐漸熟悉姿勢,且關節變得更靈活時,你就可以把腿多伸直一些,而這將會增強施加在十二指腸以及胃擴張受器上的力道,同時強化對它們的刺激。

腹部旋轉式簡易版

書籍資訊

◎文字、圖片摘自寫三采出版, 羅倫‧費雪曼(Loren Fishman)著作《醫學瑜伽:結合醫學原理與瑜伽精髓的20種常見症狀自療法》一書。

原來,瑜伽可以幫助減重,

感冒不用看醫生,做瑜伽也可以好,

還有失眠免吃藥,做瑜伽就能讓你熟睡,

甚至連生理期都不用止痛藥,做瑜伽就會順順來!

這些,做醫學瑜伽通通會好轉!

◎曼哈頓醫療與復健中心醫師、哥倫比亞大學醫學院教授、榮獲《紐約雜誌》最佳醫師的羅倫.費斯曼醫師學習瑜伽超過40年,普立茲獎作家布羅德(William J. Broad)稱他是「瑜伽和醫學界的愛迪生」,費斯曼醫師整合西方醫學、科學實驗和東方瑜伽,透過自身經驗研究和千名病患實證操作,證實精選出的這些瑜伽動作能對症下藥。

•更多書籍資訊 請點此

◎文字、圖片摘自寫三采出版, 羅倫‧費雪曼(Loren Fishman)著作《醫學瑜伽:結合醫學原理與瑜伽精髓的20種常見症狀自療法》一書。

原來,瑜伽可以幫助減重,

感冒不用看醫生,做瑜伽也可以好,

還有失眠免吃藥,做瑜伽就能讓你熟睡,

甚至連生理期都不用止痛藥,做瑜伽就會順順來!

這些,做醫學瑜伽通通會好轉!

◎曼哈頓醫療與復健中心醫師、哥倫比亞大學醫學院教授、榮獲《紐約雜誌》最佳醫師的羅倫.費斯曼醫師學習瑜伽超過40年,普立茲獎作家布羅德(William J. Broad)稱他是「瑜伽和醫學界的愛迪生」,費斯曼醫師整合西方醫學、科學實驗和東方瑜伽,透過自身經驗研究和千名病患實證操作,證實精選出的這些瑜伽動作能對症下藥。

•更多書籍資訊 請點此