筋肉媽媽

除橘還需養橘人!趕走橘皮的基礎下肢運動

2019-05-03

解鈴還須繫鈴人,這成語用在橘皮這事上面挺貼切的!因為,除了遺傳因素,大多時候,橘皮都還是被我們的懶惰養出來的。

除橘還需養橘人!趕走橘皮的基礎下肢運動

怎麼這樣講呢?看到這裡都想轉臺了啦!先等等啊~~你想想看,自己一天有多少時間是坐著的?有多少時間是方便買什麼就吃什麼而忽略了飲食營養的?這些習以為成的每一天,都是養成橘皮上身的元兇。請看:橘皮是這樣養出來的!關於橘皮的8個秘密

久坐容易引起橘皮

既然長時間坐著,是導致橘皮的重要因子,重新去建立下半身的肌肉,尤其是臀部與腿後肌群,絕對是趕走橘皮的第一要務。

鍛練下半身趕走橘皮

下肢運動很重要的目的,是讓肌肉細胞更強壯、筋膜更堅韌、血液循環與排毒變好、老化延緩、胰島素更敏感所以減少荷爾蒙失調性的肥胖,這些的基礎就是回歸下肢肌力運動,而且必須循序漸進,從動作練習開始,待肌肉有感、動作熟悉後,才開始加入負重讓肌肉細胞成長更有效率。要改善橘皮問題,首先可以找找自己橘皮最嚴重的地方,通常會是因應著長時間坐姿,堆積在腿後與腿側居多,因此訓練上,也不能忽略了腿後肌群的肌力重建重要性!更何況,不論走路或者跑步,腿後肌群可是要負擔很多功能的。

下肢運動能讓肌肉細胞更強壯、筋膜更堅韌、血液循環與排毒變好

我曾經開始了重訓,但依舊橘皮纏繞腿後許久,於是經過一年訓練導入更多腿後肌群與臀部運動後,在腿後肌肉更發達狀態下,不只是運動能力變佳,跑步不再出現膝蓋痛,討厭的橘皮終於不見了!

如果你是運動初學者,可以跟著我們今日的運動,簡單開始活化你的腿後與臀部。記得,運動時不單單是做出貌似正確的動作,而是必須很認真的,用腦袋去感受該運動肌群用力個感覺,因為這樣的動作,將會幫助徵召更多該運動的肌群,讓神經連結更好更多,當參與的肌肉纖維多,運動才會更有效率。

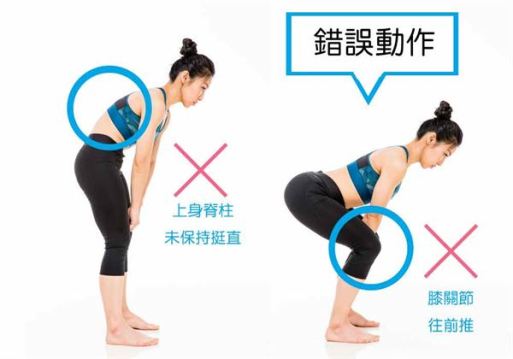

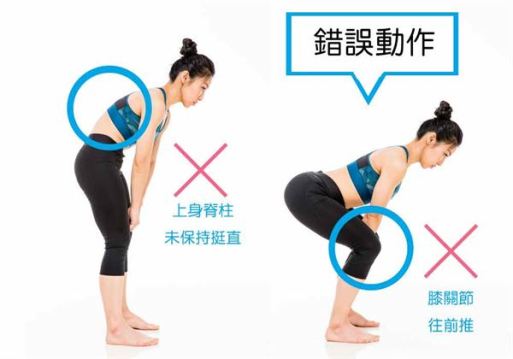

第一個動作:髖屈

比起深蹲,髖屈屬於單關節的運動,對初學者來說,因為牽涉到的關節較少,較容易學習與做正確;另外,髖屈是許多下半身運動的基礎,如果沒學會,不可能鍛鍊出美麗的下半身的。

髖屈

髖屈時,除了保持上半身的脊椎延長、肩膀不往內轉(不駝背)、做出適度的骨盆往前旋轉動作,重點還有,要盡量將臀部往後推,當能夠讓腿後肌群伸展越多,相對站直時,肌肉收縮也更多。

©三采出版社『讓屁股笑起來』。作者筋肉媽媽

當臀部往後推時,臀肌與腿後肌群拉長;站直時,肌肉收縮,有效地讓坐著時孱弱的肌群,有效的動起來。

©圖片來源:三采出版社『讓屁股笑起來』

當基礎髖屈學會後,可以加上負重,用壺鈴或是任何的重量(書、水壺、水桶),拿在雙手上,讓重量垂直自然落下並且做出髖屈,接著隨著站直時將重量垂直拉離地面,所以硬舉也稱為硬拉。

熟悉動做後,也可以改為單腳的髖屈,挑戰度更高,訓練更多,對肌肉刺激感更強烈,但重點在於,重心為放在前面的腳,不要把重心轉移到後面的腿上了。

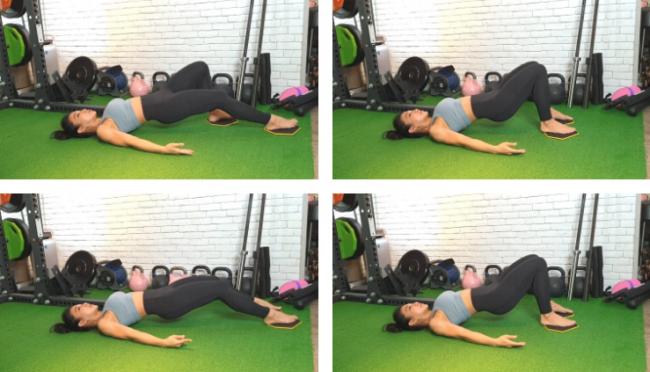

第二個動作:「臀橋」

臀橋的重點,在於將臀部肌群收縮抬高時,是以臀部運動為起始。意思是說,因為很多人做臀橋會下背酸痛,事實上是來自發力的錯誤,導致骨盆過度往後旋轉,腰椎壓力過大,這個錯誤的發力,就是在軀幹離開地面時,是「由腰部往天空方向挺起」,而非正確的「由臀部開始收縮帶離軀幹離開地面」。

臀橋

臀橋可以衍伸很多運動,尤其是當徒手動作中,很難真正做到腿後肌群強化訓練,但利用臀橋的變化動作,就可以做到喔!方法是準備運動滑盤或是抹布(穿襪子也可以),當做出臀橋時,保持臀部收縮維持在高點,骨盆不旋轉,做出單腳伸展、單腳屈曲動作,如此可以訓練到更多的腿後肌群。當單腳運動適應後,可以嘗試雙腳一起伸展後屈曲,很多人剛開始做完這組運動,第二天腿後肌肉都酸楚極了。(但是當然不是要大家誤會了肌肉一定要酸痛才是有效肌肉運動喔~這以後再寫文章)

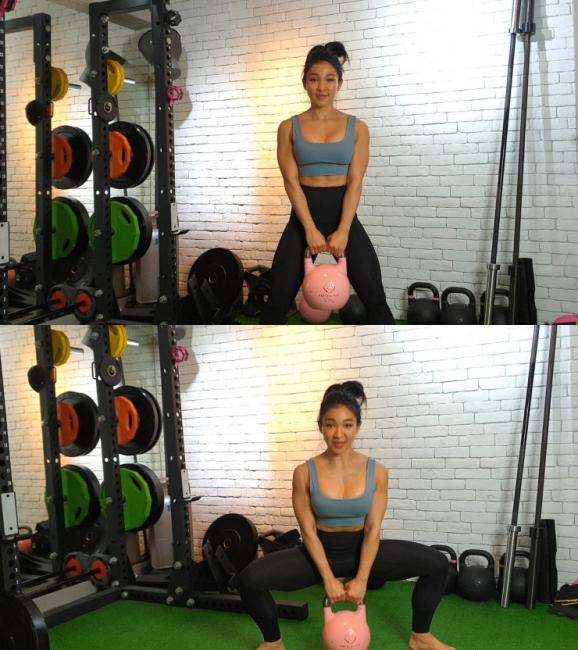

第二個動作:「相撲蹲」

相噗蹲可議說是芭蕾蹲,不只是臀部可以運動,也能訓練到更多大腿內側。雙腳大大打開,想像自己是相撲選手的動作,腳掌往外旋轉,膝蓋要對齊腳尖,至少蹲到大腿與地面平行後,想像大腿內側用力夾起的感覺,收縮肌肉並站起來。

相撲蹲

這個動作練習完不負重後,可以導入負重,讓肌肉更有感覺;或是加入輕微的跳躍,會讓肌肉更快達到疲勞。

適當的肌肉訓練,在可以促進我們胰島素更敏感,減少胰島素阻抗而導致的荷爾蒙肥胖,自然橘皮也會改善更多;另外,有效的肌力運動可以讓雌激素分泌更穩定,雌激素不過多過少的狀況,也能減少橘皮的呈現。

當然,主要還是在於,當肌肉細胞變強壯、筋膜變的更有彈性與張力,自然可以撐起你的表皮,讓突出的脂肪不再那麼明顯。

/ 關於筋肉媽媽 /

現任

Fit Strong飛創國際專任證照講師

TPPPC孕產婦訓練/PS型體訓練專家認證

Fit Asia 台灣/中國講師 FEA台灣/中國講師

2016~2018 體育署運動企業認證合作講師

IFBB運動營養專家/康復專家講師

IFBB業馀健體比基尼選手

FB 筋肉媽媽

運動星球

肩部三角肌群經常掛病號?這7項錯誤的訓練觀念快點避免

2020-10-13

肩部肌群又被稱作三角肌,主要的目的就是幫助手臂能朝向各方向進行活動,因此,在許多的運動或訓練上都占有十分重要的地位。然而,肩部關節與其它關節處相比,也特別容易發生各種痠痛及運動傷害的情形,並侷限我們的訓練成果和肌力的提升。為了要避免這樣的情況產生,這篇文章將列舉7項常見的訓練錯誤動作及觀念,請仔細看看自己是否也犯了這些錯誤並盡快改正。

肩部三角肌群經常掛病號?這7項錯誤的訓練觀念快點避免

1.肩推請貼緊背部

肩推是訓練三角肌群十分常見的基礎動作,有許多的人為了能推起更大的重量,在坐姿肩推時都會不經意的將下背離開靠墊,這樣的動作是身體在為自己尋找一個好發力的位置,但同時也將下背推向受高風險的位置上;並且這樣的姿勢不僅僅會降低三角肌前束的刺激度,還會因為胸椎及腰椎的超伸和大重量的負荷,進而導致椎間盤突出的後遺症。所以,在坐姿肩推時請全程保持背部緊貼座椅;站姿肩推時請避免腰部的過度反弓。

2.頸後推舉輕重量

頸後推舉也是許多健身人常做的動作,但同時這也是肩膀肌肉在解剖學上最容易受傷的動作,尤其是想要運用大重量進行訓練的時後,很容易因為過低的角度及重量讓肩膀受到拉扯而受傷,這是由於這樣的訓練動作會限制肩關節的活動度,因此,如果你肩關節活動較差的人請盡量避免槓鈴頸後推舉,可以採用槓鈴頸前推舉或啞鈴頸後推舉。

進行肩部推舉訓練時,要注意下背貼緊及重量負荷的問題。

3.直立上提握距要寬

直立式上提主要是訓練三角肌的前束和中束,可以採用啞鈴、W槓鈴或是低位滑輪來進行訓練,這些器材的訓練動作都相同,差別就在於對肩關節的衝擊性有所不同,另外,如果想針對三角肌做訓練,就必需要將雙手的握距放寬,過窄的握距除了會引發斜方肌的代償動作之外,還會引起肩關節內旋的問題,同時,若你肩關節旋轉角度較差時,也不一定要將雙手高度舉至下巴處,可以把高度下放至胸前即可,以避免過度的高度造成肩關節夾擠的問題。

4.手肘應該處於微彎

在做側平舉前平舉和俯身飛鳥這類單關節練習時,我們因該要保持手臂微微彎曲,一但打開或是收手肘三頭肌就會開始參與施力,而減少了我們要孤立訓練三角肌的目的,另外,在側平舉和反向站姿飛鳥這類練習中,許多練習者錯誤的在動作最後完全把他們的手肘伸直到180°,接著在下落重量時手肘夾角又回到了90°。一般來說會出現這樣的問題都是過大的重量,所以,在進行這幾個動作訓練時,要注意手肘全程保持微彎以避免增加肩關節的壓力。

側平舉前平舉和俯身飛鳥要保持手臂微微彎曲。

5.三角肌後束調換訓練

我們都知道三角肌又可分為前中後這三塊肌肉,大多數的人都會依循前中後的順序進行訓練,其實這是一個錯誤的觀念,原因在於有的人熱衷於胸肌訓練,因而帶動三角肌前束肌肉發展,或是你忽略了背肌的訓練,進而引起三角肌後束比另外兩束要來的薄弱,這也就會導致現在常見的圓肩問題。因此,如果你的後束較為薄弱的話,請不要將它放至在訓練的後段,否則這樣的情況將會更加嚴重。

6.別移忘肩袖肌訓練

肩袖肌群是由岡上肌、岡下肌、大小圓肌與肩胛下肌這四塊肌肉所組成,是與三角肌合作幫助穩定肩關節,然而,這樣的小肌群組合一般來說都屬於較看不見的部位,因此,有很多人都會直接跳過它的訓練動作,甚至於根本不知道有這個肌群。如果跳過了肩袖肌訓練動作,將有能讓這兩個肌群的比例失衡,那就增加了你肩袖肌受傷的機率,所以,偶爾做做肩關節內旋和外旋,可幫助你保持肩關節的健康。

7.肩不要排在練胸後

三角肌前束經常會在練胸時被徵招到,同時,三頭肌在推舉過程中也起到輔助作用,因此如何安排訓練的分化非常重要,如果我們在同一天訓練胸、三角肌和三頭肌的話,就很容易造成過度的使用讓訓練成效下降,因此,我們可以在練胸日之後安排背肌與二頭肌的訓練,以避免三角肌和三頭肌過度訓練,千萬不要週一練胸、週二練肩緊接著週三練三頭肌。

資料參考/draxe、nutribal

責任編輯/David

運動星球

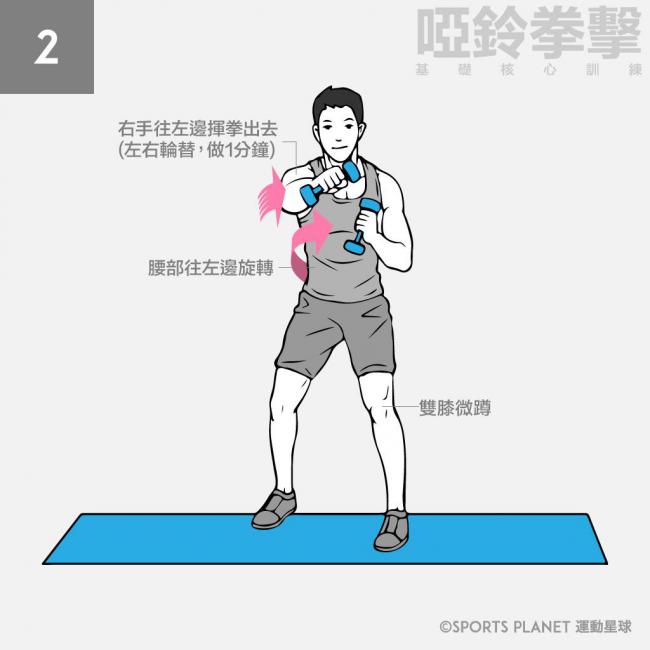

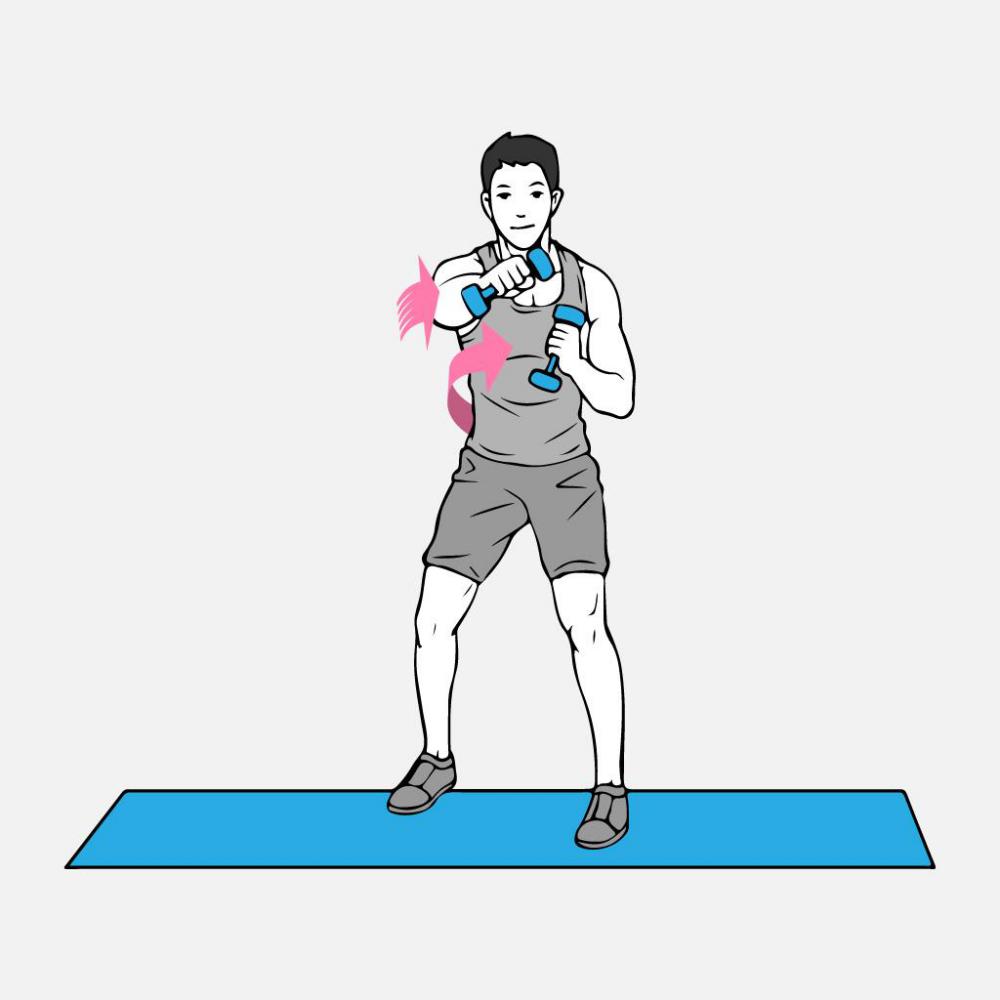

啞鈴拳擊 DUMBBELL BOXING

2016-06-01

啞鈴拳擊 (Dumbbell boxing)是一個上半身的訓練。也是一個有氧型的運動。除上半身旋轉之外,加上臀部深蹲,整個身體皆能感受到動能。揮拳應當是腰部帶動手臂揮出去,所以腰部也要跟著旋轉,手臂才不會施力錯誤而受傷。初次嘗試者建議可先不要加入深蹲,僅上半身旋轉即可。

啞鈴拳擊

鍛鍊肌肉群:上半身

動作難度:★★★

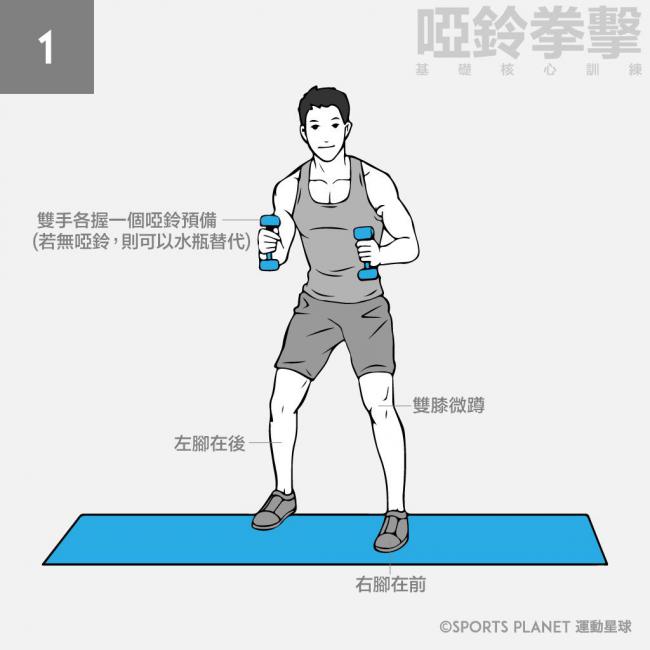

STEP 1 準備動作

雙手各握一個啞鈴或水瓶,左腳在後,右腳在前,雙膝微蹲預備。

STEP 2 右手揮拳

右手從左邊揮出去,腰要隨著轉動,左右輪替,做1分鐘。