筋肉媽媽

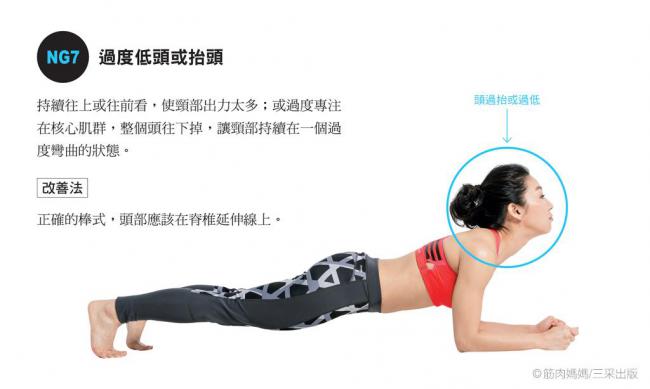

這七種棒式常犯的錯誤 你必須趕緊修正回來

2020-03-02

棒式,主要訓練深層核心肌群;而核心肌群,幾乎是每個運動動作都會用到的大肌群。筋肉爸媽到美國與泰國上了許多菁英講師的課程,當中十分有趣的現象是:幾乎所有講師都會強核心的重要,以及棒式訓練時正確的作法。為什麼是棒式?因為棒式訓練到整個核心肌群,關乎著你運動時的體態,正確的體態關係著運動是否有成效以及避免運動傷害。

棒式訓練到整個核心肌群,關乎著你運動時的體態!

例如:十分受歡迎的TRX懸吊系統,在其官方原汁原味的課程中,十分強調做出「正確到位」棒式的方法。在TRX的訓練系統中,棒式是最基礎、最常運用到的基本體位,接著是延伸棒式全身收緊的姿勢,到站姿上做「拉的動作」與「啟動髖部動作」,最後才是其他動作。

棒式訓練關乎你的運動成效

想做出正確棒式只要掌握一個技巧,多加練習,就會變得簡單。大家可以記得一個可愛的口訣 “Apples...not apple sauce” ,「是蘋果,不是蘋果醬!」這個口訣講的是你的臀部。許多人做棒式時,只記得收緊腹部,其他身體部位包含臀部都呈現鬆鬆狀態,就像果醬一樣軟軟的,於是整個棒式都走位。

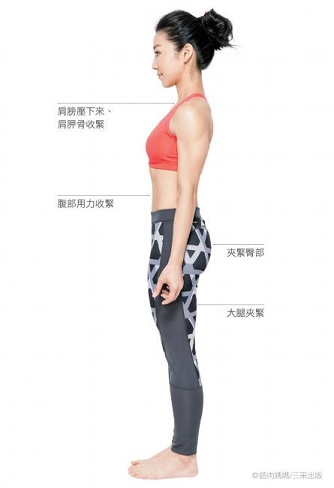

記得做棒式時,從你的肩帶、腹部、臀部、大腿都要用力緊收,當臀部因用力而變硬到手指戳不下去時,就像是硬硬的蘋果,才是正確的棒式用力法。

正確棒式只要掌握一個技巧,大家可以記得一個可愛的口訣 “Apples...not apple sauce”

初學者,甚至很多已經運動一些時間的人,都不見得能正確做出棒式。我們可以先從站姿簡單調整起:

站姿練習核心肌群的正確用力方式

1 腹部用力收緊。

2 接著將胸部挺起來。

不需要過度挺出來。

3 調整肩膀與肩胛骨,讓肩膀壓下來、肩胛骨收緊。

想像肩胛中間有一顆蘋果,要把它夾住。

4 最後夾緊臀部、大腿用力。

小提醒

這時你全身肌肉都是緊繃狀態,肌肉會變成硬硬的。記得這樣的用力方式,且在稍後的棒式練習中,帶入這樣的感覺。除了臀部,肩帶部位(也就是肩胛骨、鎖骨、肱骨)是許多人時常忘記用力的部位。 如果在肩帶沒有收緊的狀態下做運動,會導致錯誤的借力,造成運動成效不彰與運動傷害發生。

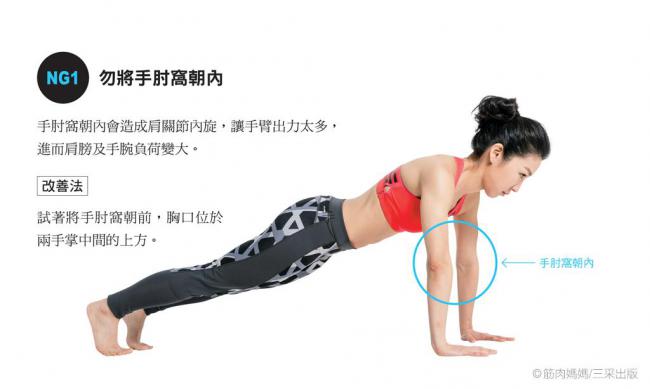

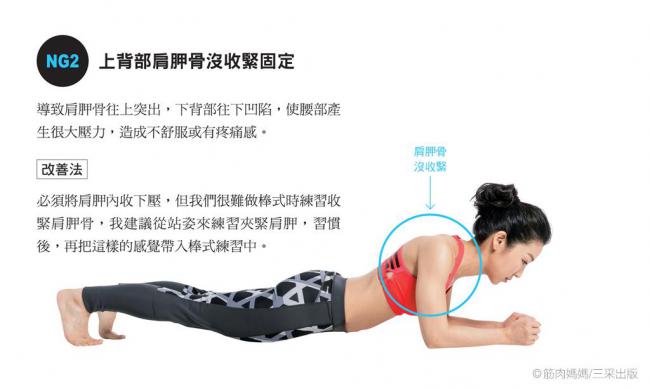

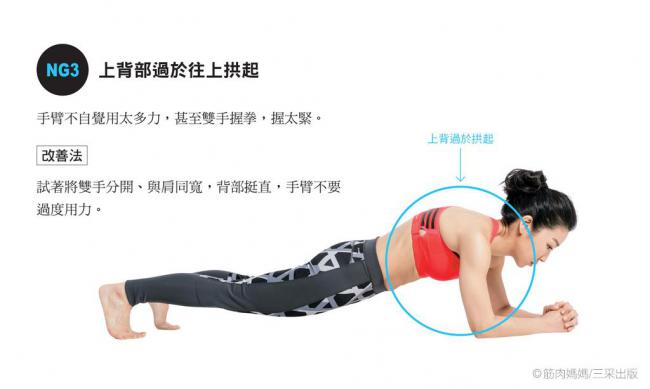

✔ 是否挺胸→上背部挺直,不要弓背。

✔ 肩胛骨收緊→肩胛骨不突起像翅膀。

✔ 腹部收緊→下背腰後不下凹。

✔ 雙腳伸直腳掌垂直地面→避免不正確施力在腿上。

✔ 胸口在手掌上方→肩膀及手不過度出力,勿將身體往後推。

✔ 手肘窩朝前→肩關節不要內旋,手臂不會有不必要的負擔。

✔ 頭不要過度抬高→視線往下看、頸部放輕鬆。

MELODY TIPS

如果能做出正確且持續20秒以上的棒式,便可進階做棒式變化動作。運動強度是達到更多成效的關鍵之一。強度提高,如加入移動手或腳的動作,會需要更大肌力。甚至可加入強化心肺負荷的動態動作,如登山式,讓熱量消耗更多,瘦身成效也會更明顯。

書籍資訊 ◎圖文摘自筋肉媽媽新書《用阻力,遇見更棒的自己》——喚醒臀部核心的赤足訓練,讓動作更確實、線條再升級!(內附DVD)

/ 關於筋肉媽媽 /

現任

Fit Strong飛創國際專任證照講師

TPPPC孕產婦訓練/PS型體訓練專家認證

Fit Asia 台灣/中國講師 FEA台灣/中國講師

2016~2018 體育署運動企業認證合作講師

IFBB運動營養專家/康復專家講師

IFBB業馀健體比基尼選手

FB 筋肉媽媽

運動星球

5個超強雙槓撐體動作加速增加肱三頭肌尺寸

2021-03-31

健身訓練中最好但卻未被充份利用的運動之一就是三頭肌撐體(Triceps Dips),這種打造強壯上半身的招式訓練,有效地幫助你完成更高級的健美操運動,例如爆力上槓和倒立伏地挺身等,比起其它的運動項目,臂屈伸運動針對增強三頭肌的力量特別有效,除此之外同時還鍛鍊了肩膀肌群的前三角肌,胸腔的胸肌和背部的大菱形肌,此外也強化了你的腹部肌肉來增強核心力量的強度。

健身訓練中最好但卻未被充份利用的運動之一就是三頭肌撐體(Triceps Dips)。 ©coachmag

然而,徒手臂屈伸運動訓練將比任何機器輔助的三頭肌訓練,能達到更好的功能性肌力適能。無論你目前是什麼程度的健身程度,都能採用這樣的訓練方式強化你的上半身肌群。

5種臂屈伸運動

對於訓練肱三頭肌動作,除了機械式的器材之外更多人會採用容易練習的板凳撐體,但這個訓練動作有絕大多數的人,都不知道要利用臂屈伸全範圍的技巧來增強肱三頭肌的訓練效果。接下來我們將透過5個常見的訓練動作來指導你完成這項訓練。不論你的進度到哪裡及接著要挑戰什麼的訓練,每種動作都希望能夠俐落的完成10 到15 次再繼續下一個進度,當然這並非表示你不能在練習的過程中嘗試更有難度的版本,總之,聰明的運動就是不要讓任何傷害上身!

雙槓正確間距及避免肩部傷害

你可能曾聽說三頭肌撐體會導致肩膀或肩部旋轉肌受傷的風險,所以要避免做這類的動作。但是,大多數人在三頭肌撐體動作中受傷的主要原因不是訓練方式本身的風險,而是他們使用了不正確的姿勢及對他個人身材而言過寬的雙槓距離。

實際上,儘管戶外的運動公園和健身房中心架設的雙槓是很棒的設備,不過對於一般人來說可能太寬。如果你在雙槓上做撐體的任何練習時覺得動作很彆扭或是肩膀因此受了傷,這很可能就是原因。做相關訓練時雙槓的正確寬度大約是你的手前臂,也就是從手肘到指尖的長度,不能超過這個寬度。提供一個參考:許多公共空間設置的雙槓寬度比大多數人適用的寬度多了25%!所以,做三頭肌撐體的練習時若考量安全選擇,不妨利用可調節雙槓或是體操環。

1.曲膝板凳撐體 BENT-KNEE BENCH DIPS

開始做臂屈伸運動鍛鍊三頭肌的人,板凳撐體是大多數人即熟悉又易入門的三頭肌訓練動 作。

訓練步驟:

1.背對一個長凳或堅固的高架表面,然後將手掌放在身後的長凳或平面上。

2.將雙腿置於身體前方,膝蓋彎曲,雙腳要放在地面上。肩膀向後、胸部挺高,然後微 微降低身體使肘部成90 度角。

3.將身體全力推高,再慢慢回到低位,並重複動作。

曲膝板凳撐體每組做25 次並完成二組。

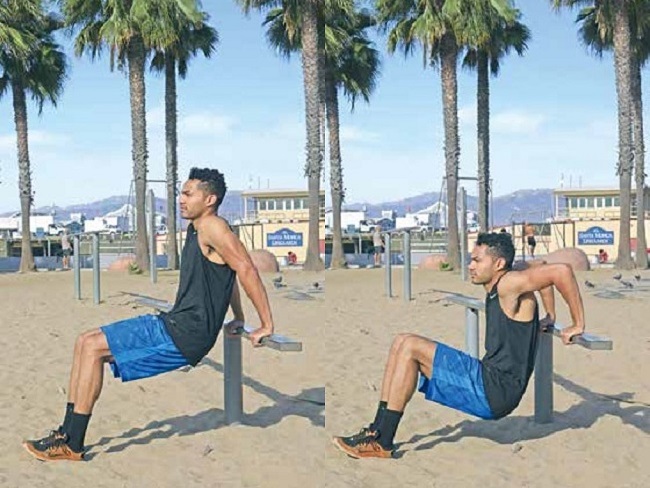

曲膝板凳撐體

2.伸腿板凳撐體 STRAIGHT-LEG BENCH DIPS

一旦你的曲膝板凳撐體做得很順,就可以進行伸腿板凳撐體運動了。

訓練步驟:

1.一開始你的動作如同曲膝板凳撐體相似的姿勢,只需要將雙腿伸直平放在地上。

2.收緊核心,肩膀向後拉,然後降低身體,使上手臂與地板平行。

3.將身體全力推高,再慢慢回到原位,並重複動作。

伸腿板凳撐體每組做25 次完成二或三組。

伸腿板凳撐體

3.輔助式三頭肌撐體 ASSISTED TRICEPS DIPS

下一步的撐體動作要在一支腿的幫助下進行三頭肌撐體。這個動作的強度比較高,所以一開始時若對你仍是困難,不用擔心,透過練習你的肌力將迅速建立!這時你需要一組平行雙槓或這一類的器材來進行練習。這個動作的開始可以在雙腳的前方放一個長凳或椅子,並將一條腿放在長凳上,如果沒有長凳或椅子的作法則可以把一條腿掛在雙槓(Parallel bars)上,另一條腿則輕輕地放在地面。

訓練步驟:

1.如果你使用的是長凳,雙臂將身體完全撐高,往下沉時請嘗試降低身體使肘部成90 度角,抬起的單腿則相互輪替。

2.如果你的單腿架在雙槓的某一側,請盡量將身體放得更低一些,如手肘內側已小於90度角,上半身確實的略微向前傾斜,如此可以在加強肩部肌力的同時保護你的肩膀。

輔助式三頭肌撐體每組做15 次並完成二組。

輔助式三頭肌撐體

4.彈力帶輔助三頭肌撐體 BAND-ASSISTED TRICEPS DIPS

如果輔助式三頭肌撐體的單腿抬高版本己經駕輕就熟,接下來可利用彈力帶輔助來幫助你超越自己。彈力帶的磅數越輕你承受的體重就越重,訓練時感受到的難度就愈高。

訓練步驟:

1.彈力帶綁成環狀一端旋轉半圈後呈一個8 字,雙手抓住彈力帶的各一端,並將膝蓋放在彈力帶上方。

2.雙臂打直將上身撐高,保持胸部挺高而肩肌向後夾然後盡可能地降低身體。

3.將自己推高到起始位置。

彈力帶輔助三頭肌撐體

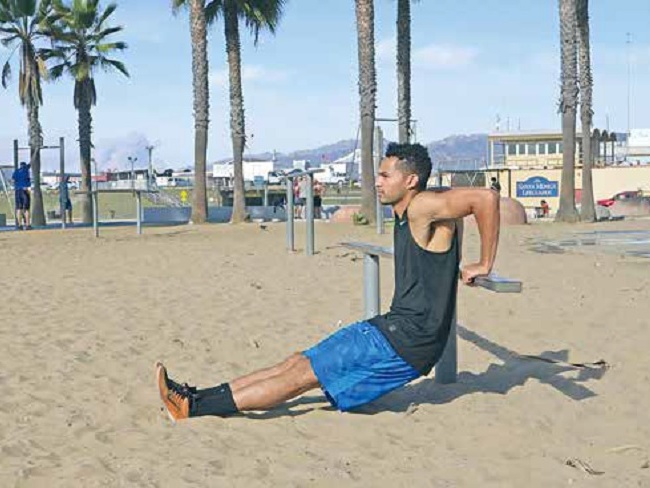

5.最大運動幅度三頭肌撐體 FULL RANGE OF MOTION TRICEPS DIPS

訓練步驟:

1.最大運動幅度的三頭肌撐體需要較高的雙槓或者準備一組健身槓架。人站於雙槓的 一端雙手抓住槓架。

2.用肩部肌肉推高身體隨時保持核心收緊,同時保持胸部挺立並略微前傾。

3.當你降低身體高度時,可以交叉雙腿也可以使其伸直讓腿部稍微垂掛在身體中線的前方並遠離地面。

最大運動幅度三頭肌撐體

屈臂運動的最終目標

教練之間對於撐體動作時腿部合適擺放在哪個位置一直存在爭論,但無論如何直腿版本被一致認為能最大程度的保護肩部減少受傷的姿勢。因此,如果進行這個動作時只要有足夠的空間請盡量嘗試直腿版。做最大運動幅度的三頭肌撐體,目標是嘗試讓肘部在下降階段至少呈90 度角,但是請不要限制在這裡,你的最終目標是讓身體下降的更低能夠低到槓桿接近你的腋窩處然後再往上推。

雙槓替代品

沒有雙槓或多功能徒手訓練雙槓撐體器?你還有很多方法可以鍛鍊三頭肌及撐體動作,需要的只是一點點創意。以下4種是嘗試三頭肌撐體-直膝舉腿支撐(L-Sit)和其他傳統雙槓訓練的幾種設備替代品:

1.將兩個凳子或高腳椅放在一起,就是撐體設備了,然後將你的雙手放在椅子上施力。

2.如果你的廚房有兩個垂直且距離合宜的流理檯,則可以將流理檯的一角做為撐體的平台。你也可以利用單邊的流理檯做三頭肌撐體,背對著檯面雙用撐在流理檯上,雙腳著地向前伸直,上半身稍微傾斜的角度向下俯身。

3.環顧四周有不少替代雙槓的設施可以用來做撐體運,例如操場裡的設施甚至是自行車的停車架就是很好的替代品。

4.買一些體操用的吊環將其懸掛在結實的樹上,鞦韆甚至籃球架上就可以進行撐體運動。請注意!由於吊環增加了不穩定性運動難度也會增加。

• 本文摘自莫克文化,克麗絲塔•斯特雷克著

《十二分鐘徒手高效健身訓練》一書。

本書簡介

如果你曾經認為不花數小時在健身房就無法獲得效果,那你也永遠無法做到引體向上或者被自己耗到為時已晚。只要你想達到最佳狀態,NSCA認證的私人教練斯特雷克(Krista Stryker)這本《十二分鐘徒手高效健身訓練》將改變你的想法、身體和生活。

在《十二分鐘徒手高效健身訓練》中還會找到:

1.適用於任何健身水平的基本健美操和體重及訓練指南,像是進行漸進式訓練實現看似「不可能」的壯舉,例如單腳深蹲,單臂伏地挺身,引體向上和倒立等。

2.十多種簡單健康的食譜,將助你一臂之力。

3.兩個8週的訓練計劃,使你變得更健康更快更強壯。

4. Bonus Tabata訓練 •

更多《十二分鐘徒手高效健身訓練》資訊 請點此

十二分鐘徒手高效健身訓練

責任編輯/David

運動星球

UNDER ARMOUR 三大消暑訓練裝備新選擇 讓你瞬間提升訓練擺脫濕熱難受

2019-08-28

臺灣夏季炎熱潮濕,高溫環境與運動時所產生的熱氣都會大幅降低運動員的體力與效率,如何提升訓練舒適度來戰勝難熬酷暑、並有效地達到訓練成效,首重策略就是訓練裝備的選擇!秉持「讓運動者更強」的精神,美國專業運動品牌UNDER ARMOUR依照運動者在夏季炎熱環境下不同運動目標及訓練強度所需,持續推出具有快乾排汗、四維彈性拉伸、符合肌肉紋理剪裁等專業科技服飾,讓運動者在訓練過程中依然能保持絕佳的舒適度。

UNDER ARMOUR今夏主打的三大熱銷訓練裝備,擺脫黏膩提升戰力!

包含擁有絕佳排汗透氣性能的訓練入門款「UA MK1」,具有無縫接合紡織工藝的訓練指定款「UA Vanish」,以及搭載礦物纖維布料的科技裝備「UA RUSH」,就讓UNDER ARMOUR今夏主打的三大熱銷訓練裝備來幫助運動愛好者們一同揮別夏日黏膩汗水、持續進化運動表現!

入門必選 UA MK1

在濕熱難耐的夏季,「UA MK1」系列服飾選用輕質柔滑的吸濕排汗的科技布料,幫助帶走體表濕氣,維持肌膚乾爽的同時也能提升穿著舒適度,讓運動者不因汗水的重量與濕悶感影響夏季運動表現,UA MK1上衣還特別針對背部及腋下關鍵部位設計透氣網眼布料,幫助保持透氣通風,搭配防異味技術來減少異味微生物的滋長!而為了使不同年齡層的運動愛好者都能穿戴專業的訓練裝備,UA MK1系列服飾涵蓋了青少年到成人的運動所需,從青少年時期就幫助運動愛好者擁有最好的訓練品質!

UA MK1系列排汗快乾、透氣舒適 運動愛好者入門唯一指定!

訓練指定 UA Vanish

在快速跑動、大動作反覆伸展的訓練過程中,肌膚與服裝車縫線產生摩擦不適感是許多運動愛好者的共同困擾,因此「UA Vanish」系列服飾主打無縫接合的紡織工藝,讓衣服巧妙貼合身形,提供肌膚零摩擦的舒適感受,搭配四維彈性拉伸構造幫助改善運動靈活性、幫助運動者每一個動作都精準到位!加上織網布料提高透氣度、維持肌膚舒適乾爽的排潮面料,確保訓練時能舒適不黏膩、讓運動者盡情享受舒適暢快的運動體驗。

UA Vanish系列締造肌膚零摩擦的暢快體感 幫助訓練表現持續升級!

訓練科技 UA RUSH

UNDER ARMOUR在今年春夏為廣大運動愛好者帶來品牌有史以來最具創新價值的「UA RUSH」系列服飾,透過創新「礦物纖維布料(Mineral infused fabric )」,吸收運動過程中所散發的熱能、轉化成能量,再將能量回饋到肌肉與組織當中,增加血液流量及含氧量,提供身體運動所需的更多動能,幫助強化運動表現、提升耐力,不但在訓練與競賽過程中幫助運動員提升1% more的成長、加強實力,最終更幫助運動員突破1%的臨界點、持續創造極限!而除了全新科技布料所提供的能量回饋之外,UA RUSH系列同時也具有快乾排汗、四維彈性拉伸、符合肌肉紋理剪裁及防異味技術等專業設計,讓運動者在訓練過程中依然能保持絕佳的舒適度,不斷迎接下一個更強的挑戰!

UA在今年春夏帶來最具創新價值的礦物纖維布料UA RUSH系列服飾!

資料來源/星裕國際

責任編輯/David