運動星球

更靈活的運用4大心率區間讓你安全減脂增肌避免運動風險

2020-03-24

無論你是為了身體健康、體態還是減肥所進行有氧或無氧運動,都必須要帶有一定強度的訓練才是最重要的,然而,目標心率是一種用來確定訓練強度較為精準的方法,這與自覺用力係數(Ratings of Perceived Exertion,RPE)不太一樣,想要在不同的訓練階段更靈活的運用目標心率區間來幫你實現目標?接下來的說明你可以要仔細閱讀。

要在不同的訓練階段更靈活的運用目標心率區間來幫你實現目標?

找出目標心率區間

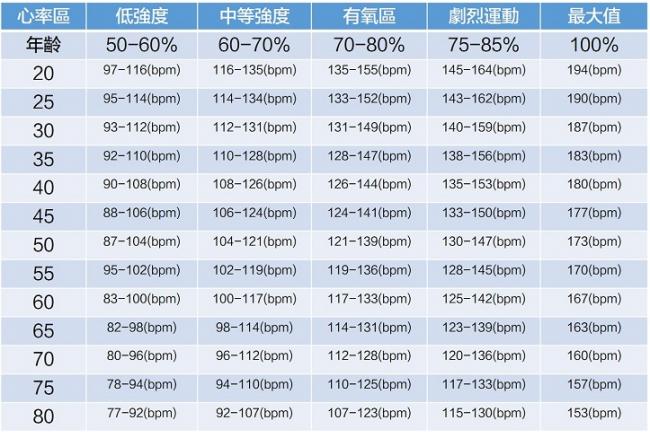

首先,你一定要知道所有人的目標心率區間都不同,因為,目標心率數字將取決於您的年齡和健康狀況,你可以使用Karvonen公式或目標心率表來做計算。但如果你覺得這兩個方式都很麻煩,其實,現在有多的工具都可以直接幫你進行計算,例如心率錶或是心率帶都具有心率檢測功能,當你配掛上這些工具時,都會詢問你的年齡並進行監測你的靜息心率來確認你的心率區,接著在你進行運動的過程中顯示出你目前的心率區,進一步提醒你該增加或減少運動量。

所有人的目標心率區間都不同,因為,目標心率數字將取決於您的年齡和健康狀況。

除此之外,有某些跑步機或是飛輪機都配備有手握式心率監測器,也同樣可以讓你了解自己當下的心率區在哪(有氧運動的目標心率區為最大心率的 50%至100%)。接下來,我們將告訴你4種強度的心率區間如何劃分!

1.低強度訓練

低強度的心率區間是最大心率的40-50%,這樣的區間可以讓你保持舒適的心率,是許多剛開始運動的初學者或是熱身時最理想的選擇心率,你可以在每次運動前進行幾分鐘的低強度訓練;讓身體的關節肌肉與血液開始進行較大的循環,為接下來的運動強度做好準備。那運動初學者可以從低強度的有氧運動開始,以增強運動耐力並習慣步行、騎自行車或使用有氧運動器材。

2.中強度訓練

一般來說許多的運動教練都會建議想加強心肺或減脂的人,在中強度的心率區間進行有氧運動(心率區間是最大心率的50-70%),它可以提高身體輸送氧氣和調節心臟的能力之外,還可以讓身體在這個心率區間燃燒更多的熱量與脂肪,但為了降低健康風險你必須每週進行150分鐘的中度有氧運動,並在這個區間每次進行至少10分鐘的訓練時間,才能讓效果更加顯著。

3.高強度訓練

當你的身體在高強度的心率區間(最大心率的70-85%)運動時,就會讓你感覺到較為吃力但也能消耗更多的卡路里,而且在這個心率區間進行有氧運動,能夠提高最大攝氧量與乳酸閾值,這是我們身體必須使用效率較低的途徑為肌肉產生能量的起點。

在最大心率的70-85%區間進行有氧運動,能夠提高最大攝氧量與乳酸閾值。

4.最大強度訓練

當你進入最大強度的心率區間時(最大心率的85-100%)就意味著你已經拼盡全力在進行運動,例如全力進行衝刺或進型非常高強度的間歇訓練。大多數人只能在短時間內維持這樣的心率,有許多的菁英運動員才能達到這樣的區間。然而,間歇短跑訓練就是最佳的範例,當你盡全力衝刺一小段距離之後,再進行降低心率的休息,接著再一次盡全力衝刺。但是,以最大強度運動的一個缺點是你的身體會超過了厭氧閾值並產生乳酸,這些副作用就會導致你的肌肉感覺到灼熱感和延遲性運動痠痛。

結論

每個人在不同的心率區間進行運動訓練時,就會產生不同的結果來增加訓練效果,最好的方式就是將其混合一起融入訓練,而不是採用單一訓練的方式。根據衛生福利部疾病管制署(CDC)的建議指出,多多運動會比長期採用高強度訓練,對於控制體重降低體脂和增加心肺健康有更多的好處,過高強度的訓練將會提升運動的風險性。

資料參考/衛生福利部疾病管制署、draxe

責任編輯/David

運動星球

5位運動科學大師免費線上講座 6/25起每月一場開放報名

2021-06-22

國立台灣師範大學推出一系列「運動科學學術大師講座」,邀請歷年來榮獲科技部傑出研究獎的5位運動科學學者,每月推出一場遠端視訊演講,分享心路歷程及其學術專業,並免費開放外界上網報名。首播6月25日晚上7時,由樂活EMBA研究講座教授相子元率先登場分享「運動科技」,歡迎對運動領域知識有興趣的民眾線上見﹗

運動科學學術大師講座

「科技部傑出研究獎」是我國為提升學術研究水準,以及建立國際學術地位,針對研究成果傑出的科學技術人才所設置的獎勵制度。不但創造了社會發展效益與產業應用價值,更展現優異科研成果的多元面貌,是國家科技實力的重要指標,從1985年至今,總共頒發了36屆。

在人文及社會科學領域中,「運動科學」必須先與教育、圖書資訊領域競爭,爭取代表教育學門的資格,再與文學、藝術、語言、哲學、人類學與族群、歷史、心理、社會、區域、經濟、財金會計、管理、法律、政治等各學門競爭,經過嚴謹的重重考驗與檢視,才可能獲獎。

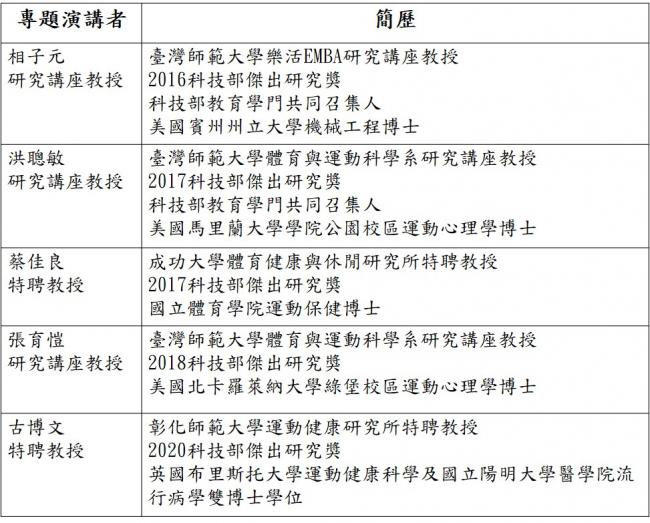

自2016年起,台師大相子元教授為運動科學贏得史上首座傑出研究獎後,陸續有台師大體育與運動科學系研究講座教授洪聰敏、成功大學體育健康與休閒研究所特聘教授蔡佳良、台師大體育與運動科學系研究講座教授張育愷、以及彰化師範大學運動健康研究所特聘教授古博文等5位學者獲獎,而他們也是這系列講座的講者。

「運動科學學術大師講座」講者簡歷

台師大表示,獲獎絕非偶然,每個成功者背後,都有不為人知的艱辛與努力過程。藉此次機會,將分享他們在學術路上的奮鬥歷程,光環背後他們付出了多少努力?面對困境他們如何因應?有哪些心理技能可以幫助大家躍上巔峰?

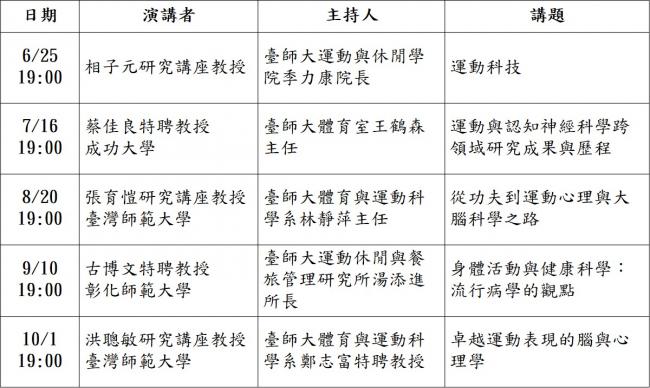

首場演講於6月25日,由相子元教授主講「運動科技」;蔡佳良教授接第二棒,將於7月16日分享「運動與認知神經科學跨領域研究成果與歷程」;張育愷教授於8月20日演講「從功夫到運動心理與大腦科學之路」、古博文教授於9月10日帶領大家探究「身體活動與健康科學:流行病學的觀點」;壓軸場是洪聰敏教授於10月1日暢談「卓越運動表現的腦與心理學」。

演講時間都在晚上7時,歡迎免費上網報名,點我報名。

「運動科學學術大師講座」各場次資訊

資料來源/臺灣師範大學體育與運動科學系

責任編輯/Dama

運動星球

哪種運動代謝才能提升你增肌與減脂的效能?

2019-08-05

只要有運動一段時間的人,都會知道我們將運動方式分為有氧運動與無氧運動,除此之外你的身體在運動期間還會使用「有氧代謝」與「無氧代謝」這兩種新陳代謝,來提供肌肉運作所需的燃料與能源,因此,你就必需要知道這兩個代謝在體內是如何運作,以及它們對你運動時的意義為何!

身體在運動期間還會使用「有氧代謝」與「無氧代謝」這兩種新陳代謝,來提供肌肉運作所需的燃料與能源。

無氧代謝:是在沒有氧氣的情況下通過碳水化合物的燃燒產生能量;當你的肺部無法將足夠的氧氣注入血液中以滿足肌肉對能量的需求時,就會發生無氧代謝這種情況,它通常僅用於短時間的運動能量供給,例如衝刺型短跑和高爾夫的揮杆等等。這些短時間爆發力的運動,當血液中的氧氣不足時,葡萄糖和糖原不能完全分解為二氧化碳和水,相反,也會因為這樣產生乳酸會在肌肉中積聚,並降低肌肉功能。

有氧代謝:是你的身體通過在氧氣存在下燃燒碳水化合物,氨基酸和脂肪來產生能量的方式,這就是為什麼這被稱為燃燒醣、脂肪和蛋白質的能量,有氧代謝主要持續產生用於運動和其他身體功能的能量,使用有氧代謝的運動包括長時間步行、長距離跑步或騎自行車。因為,在運動活動期間身體通常會在有氧和無氧代謝之間切換,這需要短時間的衝刺以及持續的跑步。

代謝的定義

代謝是指你的身體用於分解營養素的過程,形成細胞可用於獲取能量的化合物,並使用這些化合物來促進細胞功能,身體會分泌酶將食物分解成醣、蛋白質和脂肪;然後身體的每個細胞都可以將它們帶入,並在有氧或無氧代謝過程中使用它們以形成三磷酸腺苷(adenosine triphosphate, ATP),這是人體細胞中所需使用的燃料,基本上都來自食物的卡路里以這種方式進行燃燒,在每個細胞中產生能量,而身體的整體新陳代謝包括肌肉收縮、呼吸、血液循環、保持體溫、消化食物、排出體內廢物以及大腦和神經系統的運作功能;因此,燃燒卡路里的速度就稱為代謝率。

無氧與有氧代謝

無氧代謝不如有氧代謝有效!一個葡萄糖分子只能在無氧代謝下產生三個ATP分子,而它產生39個有氧代謝ATP是肌肉的動力,那因為無氧代謝只能使用葡萄糖和醣原,而有氧代謝也可以分解脂肪和蛋白質,因此,在無氧區和紅線區進行劇烈運動時,就會讓心率超過最大心率的85%將導致使用無氧代謝為肌肉提供動力。雖然你的身體會自然地使用能夠最好地完成工作的能量通路,但你可以選擇訓練的方式,來針對不同運動和活動的訓練計劃充分利用有氧和無氧代謝。

透過不同的訓練模式與體能狀況,充分利用無氧與有氧代謝!

有氧代謝資訊:

在有氧代謝過程中,人體使用葡萄糖分子產生36個三磷酸腺苷(ATP)分子。ATP是鍛煉肌肉的原因。無氧代謝用於劇烈肌肉收縮,每個葡萄糖分子僅產生兩個ATP分子,因此效率低得多。有氧代謝是細胞呼吸的一部分,涉及細胞通過醣酵解、檸檬酸循環和電子傳遞/氧化磷酸化來產生能量,身體為何為運動產生能量?這點將涉及一套詳細的化學反應。

身體如何使用有氧代謝

我們身體全天使用有氧代謝能量,為細胞、肌肉和器官提供固定的運作能量;這就是為什麼你有一個所謂能抱持身體正常功能的基礎代謝率。有氧代謝也是你的肺吸收血液中血紅蛋白,攜帶氧氣到你細胞組織的原因。氧氣用於有氧代謝以氧化碳水化合物;氧原子最終附著在排泄的二氧化碳分子中的碳上,因此,碳水化合物有氧代謝過程的唯一副產品就會是二氧化碳和水,所以我們的身體就通過呼吸、流汗和排尿來處理這些副產品,它與產生乳酸的無氧代謝相比,有氧代謝產生更容易從體內清除的副產品。

減肥和有氧代謝

如果你的目標是透過運動減重或減脂,那有氧代謝就是你最好的朋友,因為它從脂肪細胞中吸收脂肪,並燃燒它以產生供應給肌肉的能量外,它還會燃燒細胞中可利用的和儲存的醣(碳水化合物),因此,任何多餘的醣都不會變成脂肪囤積。所以,如果你攝入的熱量不比你消耗的熱量多,你就不會將額外的食物熱量儲存為脂肪,因此就會讓體內的脂肪逐漸的減少。

資料提供/draxe、bodybuilding

責任編輯/David