運動星球

超恢復

2016-05-16

在進行「超負荷」的訓練,或是一般的訓練之後,肌肉開始進入疲勞,這時候如果沒有進行恢復動作,肌肉能力降低影響運動表現,更嚴重的還有可能會造成受傷, 一般來說在運動完後,需要48~72小時的恢復時間,讓肌肉回到正常的狀態,並且慢慢的增加肌肉能力,要讓肌肉適度的成長,恢復是非常重要的。

訓練之後,肌肉會進入四個時期,「疲勞」、「恢復」、「超恢復」與「回到正常狀態」,當肌肉在受到訓練與刺激後,開始衰退感到疲勞,刺激結束之後,身體會 開始恢復,進入恢復期,在回到開始運動時的運動能力水準間,就有一段稱為「超恢復」的時間,這時候肌肉的能力會有顯著的提升,所以在這時候進行刺激破壞, 當肌肉再度恢復時,就可以再度的得到提升,在健身中就會不斷重複這樣的訓練來訓練肌肉。

以往訓練中都會建議同一個部位的肌群鍛鍊,中間需要間隔幾天的休息,這樣的訓練法就是「超恢復」的基本概念,但是,每個人身體對於修復所需要的時間不盡相 同,所以正確應該在什麼時候繼續進行刺激訓練,就變得非常重要,但是對於一般人或是新手來說,要如何掌握這段黃金時期就變得非常重要,如果對於自己身體不 夠瞭解,就容易錯過,所以藉由不斷地自行摸索或是找專業的教練,藉由儀器或是經驗的判定,幫助找到「超恢復」時期,達到最好的訓練效果。

最後,在任何訓練結束之後,利用簡單輕鬆的有氧,伸展或是適當的按摩,增加肌肉血液的流量,提高身體廢物的代謝,幫助消除疲勞,並且適度的補充養分,藉由這些運動後的動作,可以增加「超恢復」的效果,提高訓練的效果。

©Shutterstock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 山姆伯伯工作坊- 為什麼運動/訓練要安排恢復時間呢?

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 山姆伯伯工作坊- 為什麼運動/訓練要安排恢復時間呢?

運動星球

一分鐘認識林書豪的右膝髕腱斷裂

2017-12-29

台裔球星林書豪在NBA新球季首場比賽傳來噩耗,他在第四節4分53秒飛身上籃落地後,不慎造成右膝受傷。他痛苦地掉下眼淚,並不停地喊著「我玩完了」。其實,這並不是他第一次受傷了,從2013年11月到今天,林書豪至少有過12次的受傷史,前11次受傷讓他總共缺席了64場比賽,再加上上季就已飽受傷勢所苦的他再度受到嚴重打擊,經診斷後林書豪的右膝為髕骨肌腱破裂,球季恐提前報銷。

一分鐘認識林書豪的右膝髕腱斷裂 ©sportscanyon.com

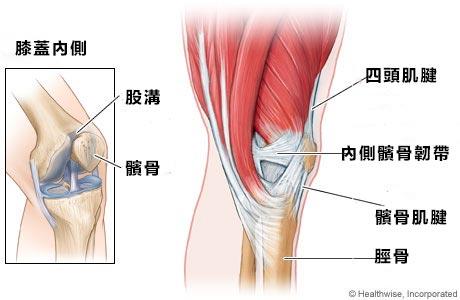

髕腱是連接髕骨(即膝蓋骨) 與小腿脛骨之間的肌腱。當它受傷或發炎,就叫做髕腱炎或者髕腱破裂。髕腱在正常活動中扮演非常重要的角色,它能幫助你的肌肉控制小腿,這樣順利才能踢球、騎自行車和跳躍等。髕腱發炎在從事經常需要跳躍 (如籃球、足球、排球等) 的運動員中最為常見。因此,它也被稱為「跳躍者膝」。但是,無論是否經常跳躍,都有可能罹患此傷害。

髕腱斷裂是髕骨連接到脛骨的腱斷裂。髕骨腱的上部附著在髕骨的後部,髕骨腱的後部附著在脛骨前部的脛骨結節上。髕骨上方是股四頭肌(大腿前部的大肌肉),股四頭肌肌腱附著在髕骨頂部。這種結構允許膝蓋彎曲和伸展,使用基本功能,如步行和跑步。

髕腱斷裂有三種可能形式

1. 完全撕裂:完整斷裂時,肌腱完全與脛骨頂部分離,導致無法把腿部打直。當肌腱撕裂時,它會從膝蓋骨撕裂游離出一塊骨頭。

2. 部分撕裂:部分撕裂是指髕腱的一些纖維受傷斷裂,但是大部分仍然附著在髕骨後端的軟組織上。

3. 由髕腱炎引起的稱為(跳躍者膝)。髕腱炎是由於肌腱過度使用使得組織損傷而在中間發炎。這會導致肌腱功能減弱,主因來自沒有足夠的休息,以及過度跳躍或運動造成。

治療方法

1. 若完全斷裂需手術治療。治療髕腱的實質部斷裂,可用半腱肌或骨薄肌腱進行加強。髕腱實質部的急性斷裂,可用不吸收縫線進行連續的內鎖式縫合。

2. 如果肌腱是部分撕裂(沒有完全分離),則非手術治療方法就足夠了。部分髕腱斷裂的非手術治療是新一代一個生物工程。使用使用間質幹細胞移植以進行韌帶重建,這些幹細胞已在2010年的一項臨床研究被證明能夠對受損的動物肌腱進行修復。

手術後復建

在醫生的指導下進行循序漸進的運動訓練,或進行膝關節的功能鍛鍊。這對肌力的恢復和防止關節沾黏有重要意義。手術後,應該盡早進行股四頭肌收縮練習、踝關節幫浦等相關的腿部肌力訓練。

無論如何,反覆的微受傷易造成肌肉的虛弱及組織疲乏,最到最後就變得需要關節內組織吸收強大的力量。造成退化,最嚴重為韌帶斷裂。受傷的球員必須等待身體復原,期間便不能上場打球。因此,在養傷時,增強下肢肌力不僅有助提升運動能力,更能讓你在之後重返場上時避免再次受傷。

*本文由南崁旭康復健科院長侯鐘堡醫師審稿

責任編輯/瀅瀅

運動星球

基礎代謝率

2016-05-16

基礎代謝率是維持人體生命,最低限度所需的熱量,即使人一天什麼都不做,身體自然會消耗這些熱量,這些熱量的消耗主要有四成來自肌肉,四成來自身體器官,這些消耗的熱量完全只是為了維持生命,而且整天人體的總消耗熱量=基礎代謝(60%~70%)+活動消耗的熱量(15~30%)+食物熱效應10%。唯有消耗超過總消耗熱量才會減少脂肪,而非減少熱量攝取,更不該攝取低於基礎代謝率的熱量。

過去「錯誤」的觀念認為,只要攝取的熱量低於基礎代謝率,就會讓身體自動去燃燒脂肪,達到瘦身的功效,但是人體的保護機制,並不會聰明到跟自己所設想的一樣,當攝取過低的熱量時,身體自然會降低基礎代謝率,並且在這極少的熱量中,儲存一部分的熱量轉換成脂肪,以免身體機能出現問題時,沒有預備的熱量可以使用,這時候反而更容易增加體脂肪的量,導致體重上升。這樣的錯誤的方式也非常危險,當身體為了保持能量過度降低機能時,就容易造成器官功能失調與抵抗力低下等問題。

基礎代謝率的算法有兩種,利用公式計算或是利用體脂計測量,一般來說建議利用體脂計測量,雖然仍舊有誤差,但是比起公式來說,誤差相對比較小,另外基礎代謝率也會隨著連年紀的增加而減少,在發育期時,是基礎代謝率最高的一段時間,這時候身體需要大量的能量,身體的各項器官快速得運作,但隨著年齡增長,各項器官與肌肉功能變差,熱量的消耗也自然減低,基礎代謝率自然下降。

所以為了減少體脂肪的行程,最好的辦法還是攝取完善且熱量充足的飲食,並且搭配運動,讓運動所消耗的熱量大於「總消耗熱量」才有辦法真正減少體脂肪,也不會影響到身體的狀況,唯有這樣的方式才是正確的熱量攝取方式。

©ShutterStock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)