鄭匡寓

養腦又減重──生酮飲食是甚麼?

2017-03-27

低碳飲食有三種說法:原始人飲食、低碳飲食及生酮飲食,主要是食用內容物上的差異。

生酮飲食最早期是用來改善頑固型癲癇兒童的飲食處方,後來被證明對阿茲海默、腦神經問題以及心血管、肥胖問題及糖尿病也有很好的改善效果。許多人在經過生酮飲食的調整後,會發現一到三週內就有體重下降的改變。

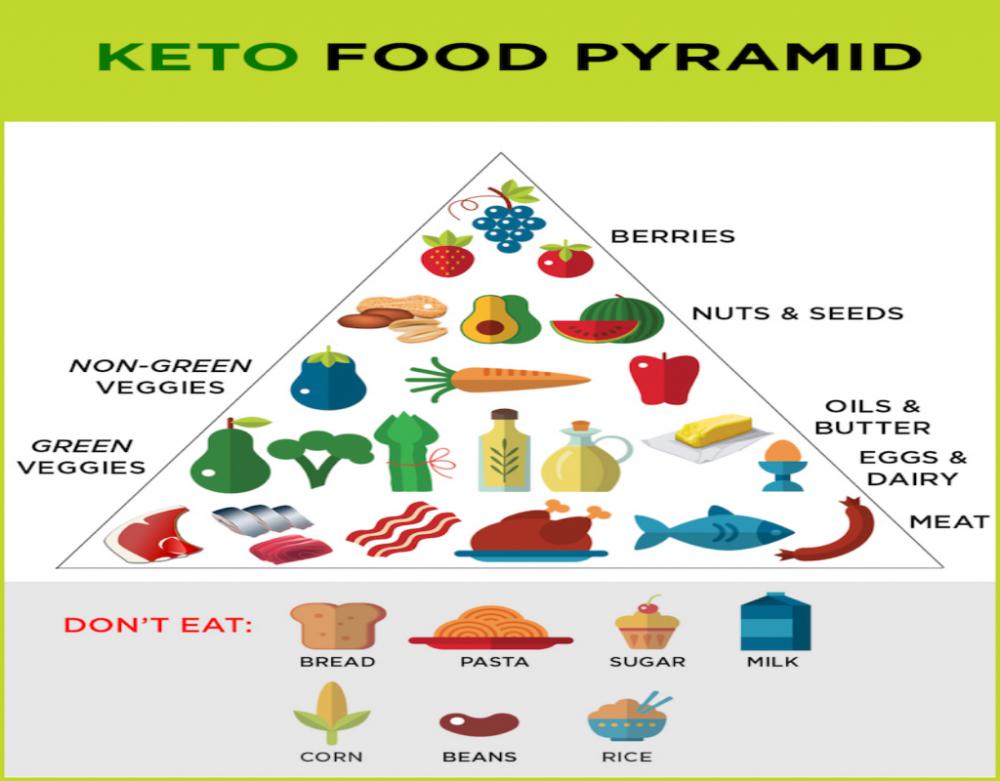

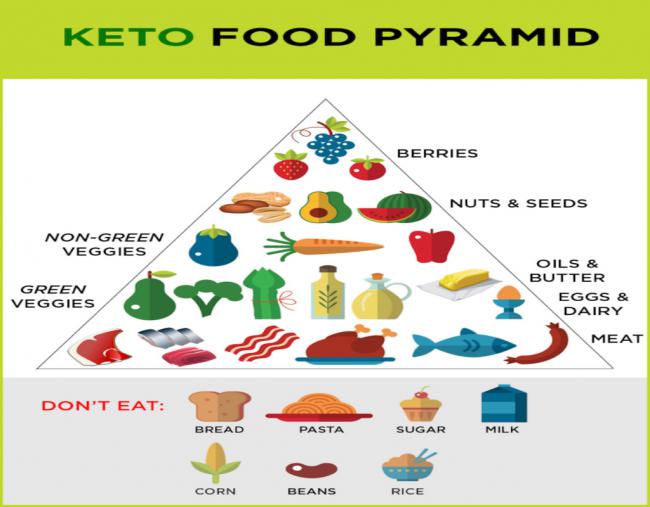

著名的生酮飲食金字塔 ©travaildomicile.info

舊世代的能量儲存觀念

過去的時代,我們會認為人體是一個儲水槽,吃多少卡路里進去,如果不能燃燒相等的卡路里,那麼多餘的卡路里就會成為體脂肪或內臟脂肪。但事實上,有非常多的證據顯示,有些人大量運動並刻意控制飲食,但體重與體脂肪仍是文風不動;而令人覺得無奈的是,三餐都節食與過度的大量運動幾乎無法持久執行。

在近幾年的醫學研究中指出,真正的問題不是食物卡路里,而是胰島素問題。

有些人就是會胖,但胖不是你的錯

胰島素是甚麼,它負責甚麼?胰島素是蛋白質激素,由胰臟內的胰島BETA細胞分泌。其作用包含增強糖原的合成、促進脂肪細胞將脂肪酸酯合成為脂肪、增加胺基酸的攝入,以及控制血糖平衡。

進食過多碳水化合物食品,胰島素將會把儲滿肌肝醣後所剩下的能量,轉儲存成體脂肪。有些人的基礎胰島素很低,典型怎麼吃都吃不胖的人。但多半的人仍會受到胰島素控制,而這樣的體質也會遺傳到下一代,致使肥胖問題像是遺傳疾病一直往下一代遺傳。

所有食物都會影響胰島素分泌以及造成血糖震盪,唯一差異是幅度與影響的大小。根據營養醫療研究指出,脂肪、蛋白質以及蔬菜對血糖的影響較小。而碳水化合物包含米飯、麵食、澱粉以及水果對血糖的影響較為大。這也鑑別出原始人飲食法、低碳飲食以及生酮飲食與常態飲食的差異化。當人們高喊健康均衡飲食時,卻忘了肥胖問題在全世界像是瘟疫一樣一發不可收拾。

新世代的能量儲存觀念

知名醫生Jason Fung的說法很接近人體的生理實際運作。人體儲存食物轉換能量的地方有兩處,一個是冰箱,另一個是放在地下室的大冰櫃。冰箱就是我們的肌肉、肝臟,而冰櫃就是我們擺放體脂肪的地方。

冰箱的儲存空間有限,於是當我們吃了一大堆能量後,多餘的能量就會往冰櫃去儲存。但人體運作時會首先引用醣類,也就是先使用冰箱內的能量。那冰櫃裡的能量呢?那是飢荒或是能量耗盡時用的。身體會無所不用其極地把脂肪儲存下來,因為這是人體的天性,保存能量以維持生命。

透過路人以及運動員的體態觀察,我們會發現一件事:一個好的運動員,肝醣能儲存500公克。但另一種能量卻能存上超過三十公斤──我們稱它為脂肪。

隨著進食模式不變,身體會很自然地把多餘的能量往冰櫃儲存。最後的結果就是,即使你小心翼翼地飲食與維持運動,你運動以及常態生活依舊會使用到冰箱內的能量(肝醣)燃燒,但身體裡的冰櫃(脂肪)卻仍然沒有任何改變

知名醫生Jason Fung ©Diet Doctor

好Der,那該怎麼去消除身上的大冰櫃

生酮飲食的機制非常簡單──將碳水化合物食用量降到最低,身體運作找不到儲存於肌肉肝臟的肝醣,它只能從體脂肪下手。體脂肪經過分解後產生酮體(keto),酮體是身體處於飢餓、禁食狀態下,提供給腦部、骨骼肌和心臟肌肉的一種替代燃料 (關於酮體生成的科學解釋省略六千字)。

生酮飲食會鼓勵人們進食大量的脂肪跟油脂,第一脂肪本身具有飲食的飽足感,第二是脂肪對身體的幫助已在許多研究中被證實。過去的飲食觀念告訴我們吃脂肪、過多的油脂有害,但許多的科學報告已經證明,糖尿病以及心臟問題跟碳水化合物有極大的關係,並將脂肪除罪化。

生成酮體的過程,身體會大量拆解體脂肪與內臟脂肪。而生成的酮體,將會穿越血腦障壁滋養我們的腦部。而為什麼椰子油突然盛行起來呢?因為椰子油是少數的中鏈脂肪酸,拆解生產酮體的效率佳,不會被儲存於體內,並能有效代謝至體外。

隨著我們採用低碳水化合物飲食、適量蛋白質及高脂肪飲食的低碳飲食循環後,人體的好膽固醇會上升,而壞的膽固醇(LDL)也會隨之下降。並且分解脂肪的效率也會隨著身體的適應期而有更好的效率。

醣類與酮類於運動上表現的差異

運動實驗報告指出,高激烈性的運動適用醣類作為能量代謝,但醣量的消耗非常快,所以當運動員耗盡醣類之後就會出現短暫低血糖、以及撞牆的跡象。但亦有研究報告指出,經過適當的酮體適應期之後,人體開始能使用酮體作為運動能量來源時,除了得以恢復原本的體能水準外,也能減少撞牆等問題。許多善於使用酮體進行耐力運動的跑者都表示:「運動過程中補充食物能量的次數減少了。」一般人在運動過程中的燃脂效率約為0.6克/分,低醣飲食者則為1.5克/分,燃燒脂肪效率的提升代表耐力運動的持續效率上升。

儘管我們知道醣類對高強度運動的實用效率仍為主流知識,卻避免不了人體在長時間(2小時以上)運動後,身體會大量取用脂肪、而使用醣類效率大幅下降的事實。研究數據顯示,酮體在爆發力運動上成效持平、而更適用於超過兩小時以上的耐力運動。但生酮飲食仍有在運動營養學上的缺口:運動前肌肝醣缺乏的問題,可能會導致競賽過程中抽筋的問題。而這點在運動營養學中,多數人會以前一晚或競賽當天早餐以地瓜等天然澱粉食物作能量補充。

關於上圖人物Zach Bitter

2013年在美國超馬競賽中,以12小時跑出163.7公里創下世界紀錄。上一回紀錄是外星人Yiannis Kouros於1997年創下的161.8公里。Zach Bitter同時也是生酮運動員。

Zach Bitter ©Derrick Lytle/Competitor.com

關於鄭匡寓因為減肥而開始運動,從此就戀上跑步。

透過呼吸、心跳與疲勞的雙腿體驗真實存在的美好。

多年研究運動科學及跑步技術,每天都在追求更進步的自己。

同時是個患有癲癇的運動員,所以深深期望推廣健康運動給每一個人。

/ 關於鄭匡寓 /

因為減肥而開始運動,從此就戀上跑步。透過呼吸、心跳與疲勞的雙腿體驗真實存在的美好。多年研究運動科學及跑步技術,每天都在追求更進步的自己。同時是個患有癲癇的運動員,所以深深期望推廣健康運動給每一個人。

運動星球

心情不好就大吃﹖ 研究發現情緒化飲食跟「收入低」有關

2019-07-16

「今天心情不好,來杯珍奶加雞排吧!」當你心情差時是不是也曾這樣狂吃高熱量食物?你有想過這種習慣竟默默揭露出你的收入高低嗎﹖根據一篇近期發表於《肥胖》期刊的研究指出,收入較低的人更容易因為心理困擾而透過情緒化飲食紓壓、導致肥胖。

心情不好就大吃﹖ 研究發現情緒化飲食跟「收入低」有關

研究﹕低社經地位者因情緒化飲食增胖風險高

這項研究於2019年2月28日發表於《Obesity》(肥胖)期刊,研究目的是社經地位較低者與肥胖密切相關的心理機制。研究團隊由利物浦大學與伊迪斯科文大學共同進行,研究者針對150名不同社經背景的英格蘭西北部民眾,透過問卷調查,瞭解他們的心理困擾、情緒化飲食和復原力程度,並以參與者的社會經濟指標(收入和教育水平)以及身體質量指數(BMI)加以分析。

結果顯示,較低的社經地位與較高的心理困擾有關;而心理困擾的增加與情緒化飲食和肥胖風險也有高度關連。換句話說,社經地位較低者較可能因為情緒化飲食而增加肥胖風險。另一方面,研究中復原力沒有跟社經地位有顯著關聯。

研究作者利物浦大學博士夏洛特·哈德曼指出,社會經濟差異影響到肥胖的原因,以往通常可歸因於﹕相較於富裕的地區,較貧困地區更容易取得低成本、熱量密度高的食物。在食物環境與肥胖之間的關聯上證據有限,但心理和情緒因素也可能發揮作用。

心理困擾的增加與情緒化飲食,和肥胖風險有高度關連

社經地位高者也會亂吃,但原因是…

同時,該研究也揭示了一個意外的發現﹕社經地位較高者與情緒化飲食也有關,但途徑跟社經地位低者不同,並非心理困擾所致。研究者指出,社經地位較高者大吃可能是因為其他與情緒不直接關聯的事,例如「無聊」、「無所事事」,但無論如何都會增加肥胖風險。

社經地位較高者大吃可能是因為其他與情緒不直接關聯的事,例如無聊

情緒化飲食解決辦法

台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅對該研究表示,社經地位是健康不平等的重要原因,主要是社經地位低者在尋求健康資源的能力較弱,其中肥胖又是影響健康的重要因素。他呼籲,營造健康的飲食環境,讓不同社經地位的人都能獲得健康飲食,可避免肥胖風險。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出,該研究顯示心理困擾與飲食行為和體重調節有關,當隨意拿食物來搪塞,甚至自暴自棄式的放任自己想吃什麼、吃多少都毫無節制,即陷入情緒化飲食。如果經常把它當成紓壓方法,容易攝取過多熱量而造成肥胖。

情緒化飲食所帶來的愉悅及滿足感,過不了多久很容易被懊惱情緒取代!葉雅馨說明,要避免這種情況,不需逼自己訂定目標、壓抑飲食,可在幾次反覆用食物紓壓後提醒自己,找一次理性看待吃下的食物是什麼?並計算其熱量,讓自己在面對食物時,立刻想到熱量與需要執行消耗的運動方式。例如吃一片300大卡的起司蛋糕,相對要快走、游泳60分鐘或站立120分鐘;透過換算,即使因情緒失控攝取很多熱量,也知道自己吃完該運動多久。

資料來源/董氏基金會心理衛生中心, Obesity , NEUROSCIENCE NEWS

責任編輯/Dama

運動星球

吃一顆粽子的熱量 等於101登高賽爬幾輪?

2019-06-06

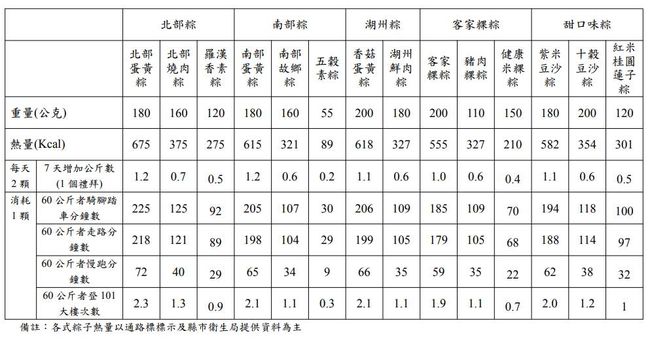

端午節快樂!粽子節當然要吃粽子,但你確定要吃這麼多嗎﹖據調查,一顆180公克的北部蛋黃粽熱量就有675卡,每天兩顆,1星期可讓你胖1.2公斤;換算60公斤成人只要吃一顆下肚,就得登台北101 2.3次、慢跑72分鐘、走路或騎自行車近4個小時才能消耗掉一顆粽子的熱量。多吃幾顆,小心連假3天運動都瘦不回來!

一顆粽子熱量有多少﹖ 101登高兩次才消耗掉

粽子分類多樣,鹹粽最常見分為北部粽、南部粽,還有湖州粽、客家粿粽,以及甜口味的粽子,依照不同製作過程與材料,熱量也有所差異。北部粽製作是將餡料與糯米加油拌炒,雖然香味逼人,但熱量也最高,據國民健康署調查,一顆北部蛋黃粽約675卡,吃一顆熱量等於吃一個便當,但你不一定吃得飽,還可能再加顆南部粽。

南部粽未加油,以水煮或蒸熟的方式製作,一顆南部蛋黃粽仍要615大卡。湖州粽也不容小覷,是以泡過醬油的圓糯米搭配醃漬過的帶油豬肉,一顆香菇蛋黃粽熱量也約618大卡;而客家粿粽體積較小,熱量約555卡以內。甜味粽常見鹼粽、豆沙粽、冰粽等,雖然體積較小,也有300-600不等的熱量,且吃甜粽可能額外沾糖,還得另外計算。

資料來源:國民健康署

台灣癌症基金會營養師建議,一般鹹粽熱量約等於一個便當,如果以粽子當正餐,建議一天吃1-2兩餐粽子為限,以避免攝取過多熱量。如果想選擇較低熱量的粽子,可選擇客家粿粽、南部粽、五穀養生粽,購買時可查看營養標示,減少高熱量及高油脂的餡料。

除了糯米,栗子、蓮子、芋頭等常見的粽子食材都屬於澱粉類,吃太多容易胃脹氣、血糖升高,建議將粽子當正餐時,一餐只吃一顆不過量,可另外搭配一盤時令蔬菜、鮮菇湯、涼拌小黃瓜等增加飽足感;飯後也可搭配幫助消化的水果(約女性的一個拳頭大),例如含有消化酵素的奇異果、鳳梨、木瓜等,讓營養更加均衡。

以粽子當正餐後,可搭配幫助消化的水果,如奇異果、鳳梨、木瓜等 ©thirteenthoughts.com

特殊體質者請注意!

• 糖尿病患﹕注意碳水化合物及油脂的總量,可做同質性份數代換,例如一顆肉粽相當於一碗半的飯量,一顆鹼粽相當於一碗飯量,並用代糖取代砂糖,避免血糖過高,如有糖尿病患者,建議一天一顆肉粽為限。

• 腸胃功能不佳者﹕粽子屬於糯米類,如有腸胃功能不佳,建議先吃半顆,避免一次吃過多導致胃脹氣等腸胃不適。

• 腎臟疾病者﹕注意沾醬鹽分的攝取量,如醬油膏、甜辣醬等,另外也需注意高磷的全穀類,像是五穀米、蓮子、麥片、糙米等。

• 高血脂者﹕建議選較低脂的肉品,例如雞胸肉、豆乾丁、豬瘦肉等,減少高油脂食物如蛋黃、三層肉、豬油拌炒的餡料。

資料來源/台灣癌症基金會、國民健康署

責任編輯/Dama