運動星球

有科學根據﹕常遲到的人更長壽、更健康

2019-06-05

每個人身邊都會有這麼一位朋友(或是你自己)﹕每次約會、上課甚至上班,似乎一定要遲到幾分鐘才高興,理由不外乎塞車、幫寶寶洗澡、迷路…,這些人上課時最愛做最後一排(因為能在打鐘後慢慢飄進教室不引起注意)、約會時間總是在電話中說「我快到了!」這種人雖然常讓人生氣,但事實證明,長期遲到的人並不是時間管理不好,而是個對壓力較無感的樂觀主義者;另根據一項刊於Harvard Health Publishing的研究指出,樂觀主義者的壽命更長、生活地更健康!

有科學根據﹕常遲到的人更長壽、更健康

目前的科學已證實,壓力對於整體健康是個危險因子,而遲到的人通常感覺壓力較小、不關心最後期限,且面對事情比別人更放鬆。舉例來說,在開車停紅綠燈時,一般人會感到不耐或焦躁,但慣性遲到的人仍能以平靜心情面對。

這樣的心態可能使心血管較健康、血壓降低、心臟病與中風風險降低,更減少聯合國世界衛生組織(WHO)點名必須重視的全世界三大疾病之一「憂鬱症」的機會。而減低上述這些疾病風險有助於延長壽命。

誠如作家Diana DeLonzor在他的書《Never Late Again》中所寫﹕「許多愛遲到的人既樂觀又不切實際,而這影響了他們對時間的看法。」樂觀主義者相信自己能在1小時內完成跑步、到乾洗店拿衣服、買雜貨、送小孩去上學等全部事情。前述是一個明顯過度樂觀的行程安排,但許多慣性遲到的人真心相信它是可能的,即使一次又一次證明它不是。

然而,這樣的過度樂觀帶來想樣不到的意外好處。哈佛醫學院一篇論文指出﹕生命早期的樂觀,可預估在追蹤15-40年期間,有更好的健康和更低的死亡率。

最後,除了樂觀,有其他研究指出,在派對中遲到15分鐘的人,實際上對時間掌握的方式與其他人不同。一個科學團隊找來兩種人格特質的人,A型人有動力且雄心勃勃,B型人有創造性且放鬆,並要求他們估計實際時間1分鐘;研究顯示,A型人平均估計58秒,B型人平均估計77秒;也就是說,兩型人每一分鐘有19秒的落差,而這個差距會隨著時間推移而增加。

資料來源/SouthernLiving, MOTHERLY, 台灣憂鬱症防治協會

責任編輯/Dama

運動星球

每日睡眠不足七小時將導致腦部工作效率降低 引發出「微睡眠」的症狀

2024-04-11

針對「睡眠不足導致注意力不集中」這點已經進行過許多實驗。舉例來說,加州大學柏克萊分校的教授同時也是睡眠科學家馬修.沃克(Matthew Walker)在他的著作《為什麼要睡覺?》(Why We Sleep)中指出:

只要稍微沒睡好,腦部最先受到影響的功能就是「專注力」。

該書也介紹了賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院睡眠、時間生物學研究所教授大衛.丁吉斯(David Dingis)做的實驗,讓受試者對睡眠時間進行各式各樣的調整,分成四組,分別是每晚睡八小時的「充足睡眠組」和三天完全不睡覺的「徹夜不眠組」,以及一天睡眠時間各為四小時和六小時的「慢性睡眠不足組」進行比較。測試方法是當按鈕發光或電腦螢幕亮起,受試者能不能在一定的時間內按下對應的按鈕,測試反應的正確程度與反應速度,藉此判斷受試者的專注力。

睡眠科學家馬修.沃克(Matthew Walker)指出,只要稍微沒睡好,腦部最先受到影響的功能就是「專注力」。

上述的實驗結果可以彙整成以下三個重點:

1. 睡足八小時的組別基本上兩週受測期間都能表現出完美的反應。

2. 睡眠不足的組別裡,不只所有人的反應速度都變慢了,還會陷入「完全沒反應」的狀態。

3. 十天持續只睡六小時的組別和二十四小時不睡覺的組別表現得一樣差,且工作效率在實驗的過程中持續下降。

針對發生第二點的「完全沒反應」狀態,丁吉斯發現了「微睡眠」這件事。所謂的微睡眠是指在本人毫無自覺的極短時間,大腦無法吸收外界資訊的狀態,不同於完全睡著的「打瞌睡」。

微睡眠是指在本人毫無自覺的極短時間,大腦無法吸收外界資訊的狀態,不同於完全睡著的「打瞌睡」。

微睡眠的危險之處,在於那短短的幾秒可能會發生車禍等重大的意外。已知微睡眠是因為持續的慢性睡眠不足引起,具體地說,如果平常的睡眠時間不到七小時,就會引起微睡眠的症狀。

至於第三點,則顯示慢性的睡眠不足將導致工作表現與「徹夜不眠組」一樣差,而且如果一直處於慢性睡眠不足的狀態,工作效率將繼續惡化下去。

資訊

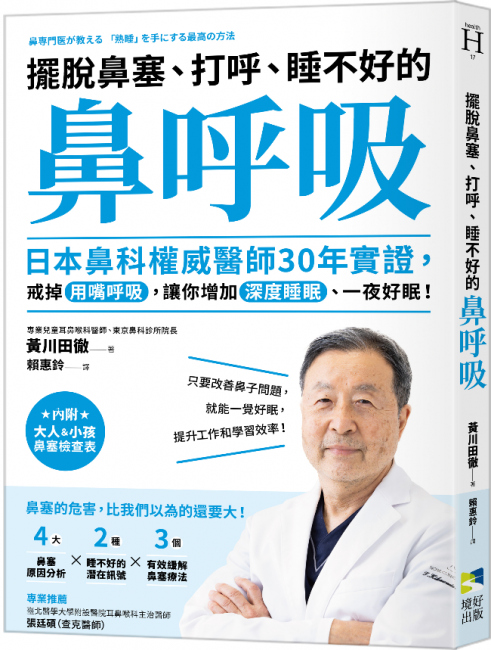

• 文章摘自莫克文化, 黃川田徹 著《擺脫鼻塞、打呼、睡不好的「鼻呼吸」:日本鼻科權威醫師30年實證,戒掉用嘴呼吸,讓你增加深度睡眠、一夜好眠!》一書。

日本鼻科權威黃川田徹醫師,三十年來,治療超過14,000人的鼻塞,發現很多健康問題,其實是因為我們忽略了「用鼻子呼吸」的重要性。

作者透過最新醫學研究和超過三十年的看診經驗,發現睡眠品質與鼻子呼吸是否順暢息息相關。因為鼻塞而來看診的患者,高達七成都有睡眠障礙的問題;而治療鼻塞後,有八成患者的睡眠品質都獲得了顯著改善。

更多《擺脫鼻塞、打呼、睡不好的「鼻呼吸」》資訊

責任編輯/林彥甫