運動星球

肌能系貼紮如何減輕疼痛?

2019-08-16

人體的運作相當精細與巧妙,我們可以看到東西、聽到聲音、聞到 氣味、嚐到味道、感到撫觸,是因為我們有視覺、聽覺、嗅覺、味覺、 皮膚感覺等感官功能,讓我們可以跟外界接觸與互動。除了上述所提到的感覺功能外,人體有一種非常重要卻令人不悅的感覺——痛覺。

肌能系貼紮如何減輕疼痛? ©mds-protect.com

我們如何感覺到疼痛?

疼痛 是因真正或潛在的身體組織損傷所引起之不舒服的知覺和心理感覺,它 是主觀的感受。因為無法用客觀數據來量化,所以大多只能根據病患描 述的強度、種類,以及持續時間來判斷其嚴重性。疼痛的覺察是一連串 複雜而精密的神經系統運作。有害而危險的刺激會被人體感覺接受器接 收,將刺激轉換成電訊號,透過神經纖維傳遞到脊髓再進入到大腦,大 腦會進行分析、區別與判斷,並決定需要採取的反應,將訊息以相反方 向往外傳送到肌肉或其他器官,進而產生行動或是生理反應。對人體來 說,痛覺就像警報器,是種保護機制,當我們感受到疼痛時,即預期人 體遭受到有害刺激,我們便會避免有害刺激持續傷害人體。

疼痛的種類與成因可以簡單地用下列兩種方式來分類:

分類一

傷害刺激性疼痛(Nociceptive): 大多數疼痛屬於此類,它是人體組織如皮膚、肌肉、關節、肌 腱、骨頭或內臟器官受到傷害而產生的正常反應。又可以分為軀體性(Somatic)與內臟性疼痛(Visceral),前者主要來自肌肉骨骼(關節疼痛、肌筋膜疼痛)與皮膚,疼痛通常容易定位。後者主要來自內臟器官與平滑肌,疼痛通常會轉移。

神經源性疼痛(Neuropathic): 由於體感覺神經系統的損傷或疾病所產生的疼痛,可能來自周邊神經、脊髓神經與腦部的傷害,因此症狀表現差異性大,從麻木感或過度敏感皆有可能,疼痛性質則多為麻痛、燒灼感、針刺感等。例如糖尿病神經病變、帶狀皰疹後神經痛、脊髓損傷、腦中風後中樞神經痛、幻肢痛等都屬於此類。

發炎疼痛(Inflammatory): 是指由於發炎組織釋放出多種傳導物質,使傷害感覺受器疼痛路徑活化與敏感化所產生的疼痛,發炎疼痛包括盲腸炎、類風濕關節炎等。

分類二

急性疼痛:一般伴隨疾病、傷害或手術產生,可以明確知道造成疼痛的原因,且持續時間較短,可於一段可預期的時間之後消失。將其做為疾病或組織傷害的指標具有警示作用,可用來保護身體。

慢性疼痛: 一般沒有明確造成疼痛的原因,通常持續時間超過三個月,疼痛程度不一致,可能反覆間歇性或持續性發作。可能是身體對於疾病的預警,通常只能控制無法治癒。

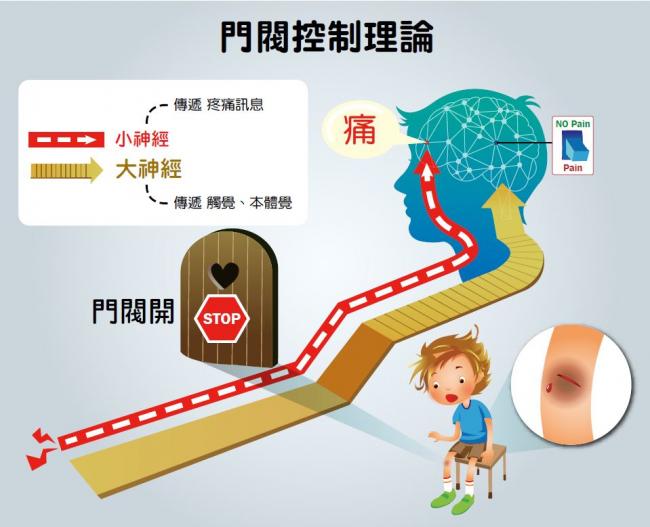

疼痛的理論

疼痛是每個人一定有過的經歷,更是所有醫療人員從患者身上常常 接收到的訊息,如何減輕甚至消除疼痛,成為最重要也最被關心的課題。傳統的止痛理論,如門閥理論(Gate Control Theory)認為,脊髓後角膠質層細胞與T細胞扮演控制疼痛門閥的角色,利用按摩或振動,可使Aβ纖維興奮並傳遞訊號,讓傳遞疼痛的門閥關閉,使傳導速 度比較慢的C纖維傳遞痛覺訊息受到阻隔,痛覺無法向上傳到大腦,疼痛感因此減輕。常見的傷害刺激性疼痛,特別是肌肉骨骼相關的疼痛,常利用門閥理論的概念來處理。當疼痛發生時,可以使用按摩輕 撫或是振動來減輕痛覺的感受,物理治療所使用的經皮神經電刺激的止痛理論基礎也是根據門閥理論概念開發出來的。

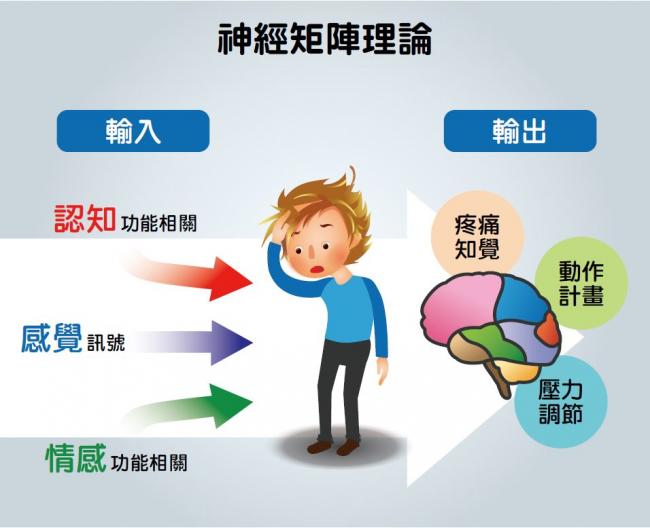

在門閥理論提出之後,有學者提出另一個疼痛理論,稱之為神經矩 陣理論(Neuromatrix Theory),有別於傳統門閥理論強調脊髓與大腦 之間神經傳導的機制,神經矩陣理論的核心概念指出:大腦是負責與疼痛有關的神經衝動之過濾、選擇及調節的主要系統。學者認為,疼痛並不是單一原因造成的,而是與認知、感覺區辨、情感情緒有所關聯。也就是說,疼痛感受是大腦接收到認知、感覺與情感三層面訊息輸入的交互影響,經過整合後產生反應輸出。因此,人體對疼痛的解讀與反應有所不同,疼痛的感受未必跟刺激的強度成比例,個人主觀感受、負面情緒、心理壓力等心理因素都有可能造成疼痛感受的加劇。

從早先發展的門閥理論到較新的神經矩陣理論,我們可以瞭解到,透過特定感覺的輸入,可以進一步改變人體對於疼痛的感受。

肌能系貼紮如何減輕疼痛?

不同於我們熟悉的藥物是以化學性作用來改善疼痛,貼紮是以物理 性的力學作用來影響人體,達到減輕疼痛的效果。貼布以不同的張力貼 紮在人體,可提供各類神經受器不同的感覺刺激,達到減輕疼痛 的目的。例如:自然張力的貼紮提供表皮層及真皮層的觸覺及壓覺等不 同的感覺刺激輸入;中度張力及特定方向的貼紮可以刺激肌肉的高爾基 氏體,調節肌肉的收縮作用;極大張力的貼紮則是可保護彈性相對較不 足的韌帶與肌腱被過度的拉扯,並提供本體覺刺激來穩定關節。

換句話說,當我們了解疼痛的起因是什麼,且運用正確的方式貼紮在目標組織上時,便可以藉由貼紮與身體組織之間發生的力學作用來改善疼痛。舉例來說,當疼痛是因急性發炎而產生的,自然張力的貼布能促進 循環代謝以減輕疼痛;若是因慢性發炎而引起的疼痛,可以藉由自然張力的貼紮減輕皮膚內神經受器的壓力,調節傳導到腦部的神經訊息,另外藉由較大張力的貼紮方式可以影響較深層的組織以間接處理疼痛。若疼痛是因筋膜肌肉過度拉扯,或是過度緊繃所引起的,可以運用中度張力與特定方向的貼紮來引導筋膜肌肉,讓身體產生預期的活動,或運用極大張力的貼紮維持關節之間良好的相對位置,讓人體姿勢或動作趨向避免傷害且正常化的模式。

如何使肌能系貼紮發揮最佳作用?

執行貼紮前、中、後若能留意以下幾件事,可以讓貼紮作用發揮到最大喔!

1. 使用肌能系貼布前應先清潔皮膚,可以用水清潔或用酒精消毒,確認皮膚乾淨無水分後再進行貼紮,能減少皮膚過敏的發生,也有助於貼布對皮膚的附著性。

2.將肌能系貼布兩端的直角修剪成圓角,有助於延長貼布停留在皮膚的時間,避免因為摩擦而掀起。

3.肌能系貼布上的膠屬感溫膠,貼紮後用掌心摩擦或按壓貼布,能幫助膠的黏著性更好。

4.如要進行劇烈運動,例如游泳、球賽,建議至少於運動前三十分鐘 完成貼紮,以讓貼布在身上的適應性及黏著性穩定。

5.撕除貼布時,從較靠近軀幹的一端開始往遠端肢體的方向將貼布撕除。可以一手抓握貼布一端,另一手輕壓皮膚或按壓在貼布上移除貼布。

6. 貼紮後若感到任何不適,或是皮膚有搔癢的感覺,須立即用正確方式撕除貼布。

7. 貼布的固定端與末端不拉張力,張力主要施予在目標區域。

8.若一條貼布必須重疊貼在另一條貼布上,上層的貼布會較容易脫落,因此進行貼紮時,應盡可能讓貼布固定端及末端直接黏著於皮膚上。

9.貼紮時應盡可能伸展貼紮區域的局部皮膚,貼布與皮膚愈密合,貼紮效果愈佳!

10.貼在身上的貼布若因洗澡、游泳或是淋雨而浸濕,可使用乾毛巾或紙巾按壓吸乾水分,不可以使用吹風機的熱風吹乾,避免造成皮膚燙傷。

11.懷孕或是特殊疾病患者,例如心臟病、糖尿病、腎臟疾病、呼吸系 統問題等,如有貼紮的需求,必須先徵詢醫師建議。

12. 皮膚有開放性傷口、蜂窩性組織炎等感染現象,勿進行貼紮。

書籍資訊

◎ 圖文摘自臉譜出版社,侯雅娟、洪千婷 著作。

本書特色

對症舒緩,輕鬆應付30種「你一定遇過」的日常不適

提前預防,根據生活情境量身設計預防性貼紮

調整姿勢,輔助維持健康良好的體態

全彩圖解,初學者也能輕鬆上手

安全有效,醫師與物治師專業解說,無藥免手術

落枕、閃到腰、脹氣、便祕、吃蘿蔔乾、骨盆前/後傾……,面對日常的小病小痛,你通常都怎麼解決?是放任不管?還是拿罐藥膏塗一塗就了事?其實你可以從現在就開始學習肌能系貼紮,從此擺脫難忍的疼痛!不論是因長期累積,或是突然發生的意外,日常的病痛都大大影響我們的生活品質。由日本加瀨建造博士發明的肌能系貼紮利用皮膚與貼布之間的交互作用,帶動皮下筋膜移動、促進循環代謝,因此不用藥物就可以安全地達到放鬆肌肉或促進肌肉收縮、緩解疼痛、穩定關節等效果,進而解決日常病痛的困擾。例如,當腹部脹氣時,將貼布以自然張力貼上,可以提供皮膚觸覺與壓覺,減輕腹脹感;腳踝扭傷時,貼上貼布可調節肌肉收縮與減輕局部壓力來穩定受傷的腳踝;另外,如退化性膝關節炎等不穩定的關節也可用貼布來支持保護。

本書由復健科主治醫師與物理治療師集結十多年的臨床經驗撰寫而成,收錄了30多種可解決現代人常見疼痛與不適的貼紮,與20個改善、調整身形與預防傷害的預防性貼紮法,不但能讓你重拾無疼痛的健康生活,更能進一步在傷害發生之前事先預防與自我保護,是每個努力為生活奔波忙碌的你/妳一定要擁有的疼痛自救指南。現在就請快打開本書,一起來體驗肌能系貼紮的神奇之處吧!

• 更多臉譜《肌能系貼紮2日常生活與工作的痠痛一貼見效!》一書資訊 請點此

運動星球

跟腱經常疼痛嗎?先檢視自己的臀部吧

2017-02-17

跟腱疼痛的時候,跑者們是否會想到它與臀部有關係?臀部肌肉和骨骼如果較弱,容易引起膝蓋病變、髂脛束摩擦症候群、臀部肌肉疼痛等症狀。實際上,它與跟腱疼痛也存在關聯。

跟腱疼痛,先檢視臀部

跟腱疼痛,是因為臀部不穩?

澳洲的生物學家對患有跟腱炎的跑者和沒有該症狀的跑者的臀部力學進行比較,結果發現,跟腱炎的跑者在跑步過程中,臀部的移動並不處在一個理想的狀態,平均來看,有跟腱疼痛的跑者,臀部的不穩定性更高。

以大約相同的速度跑步,即使是跑者們的臀部和關節角度以及踝關節活動度相似,結果依然如此。跟腱疼痛時跑步,就會讓跑者處在一個相對不穩定的運動模式中,不僅會增加受傷的風險,還會增加能量消耗,跑步速度也逐漸變慢。

不過,由於該研究對這些跑者進行評估時,他們都已經患有跟腱疼痛的疾病,所以便很難知道是否是由於臀部較弱才導致跟腱病變,或者是因為受到小腿的限制而改變了臀部力學。該項研究的博士馬克·克雷比 (Mark Creaby)表示,他們不喜歡做太多的推測,但他還是通過類比來解釋了跟腱疼痛是如何從臀部開始的。

增加臀部靈活性,減低跟腱負擔

克雷比說:「想像你正在丟一個球,我們能夠將球扔多遠,不只是與我們的手腕有關係,還牽涉到軀幹、肩部和肘部。跑步也是一樣,看似是小腿和腳踝來控制腳步的抬起和落地,實際上也牽涉到膝蓋和臀部。」

根據他們研究的數據顯示,患有跟腱疼痛的跑者跑步時,臀部的移動顯得更艱難一些,這可能會有助於它們來彌補腳踝處出現的功能障礙。可能有些跑者的身體會減輕臀部的壓力,對腳踝的要求更高,因而加重了跟腱的負擔。

而從物理治療師丹尼爾·弗雷 (Daniel Frey)看來,他所遇過的大部分跟腱問題都是由於臀部較弱所導致。他表示:「患有跟腱問題的跑者中,75%的人都在臀部和核心有一定的局限性。」 臀部的靈活性以及外展不足,導致臀部肌肉的力量跟不上,而讓小腿部位承受了更多的負重,最終導致跟腱出現問題。所以,臀部力學的缺陷通常是從跟腱出現問題開始。

所以患有跟腱疼痛的跑者應該加強臀部骨骼和肌肉的鍛煉,增強臀部的靈活性和強度,才能防止跟腱出現病變。

運動星球

膝蓋和髖部關節炎 Knee And Hip Arthritis

2016-11-23

膝蓋和髖部關節炎就是意旨軟骨耗損。最常見的關節炎是骨關節炎,是一種退化性的疾病,起因於軟骨逐漸磨損,使關節內的骨頭露出越來越多。

症狀

患者第一次發現疼痛通常是在使用髖關節後,例如長時間跑步、健行或是走路之後。患者通常感到疼痛漸漸的出現,位置在鼠蹊部以及大腿外側,早上起床時會感到髖關節處僵硬,但活動一陣子後又會減緩,但長時間活動後又開始不舒服。當問題漸漸惡化後,疼痛可能會傳導到大腿前側以及膝蓋,也不只在運動後疼痛,嚴重時甚至連睡覺以及休息時也會疼痛。患者也會發現蹲下動作產生困難,例如無法綁鞋帶、穿襪子,更嚴重時則無法上下樓梯,或是走路一跛一跛,需要拐杖才能行走。

如何治療

針對引起疼痛的原因,正確的治療髖關節疼痛 。在一般情況下,治療方式可包括:

‧ 服用藥物,以減輕疼痛和炎症:但要避免持續或過度使用非類固醇消炎藥品,否則可能導致腎臟損傷、胃潰瘍等其他健康問題

‧ 局部注射類固醇藥物,這樣可以減少炎症。

‧ 物理治療或運動治療:跑步前後塗抹1-tdc之 脂肪酸乳膏,能幫助止痛

‧ 如果你有嚴重的髖關節炎,醫生或物理治療師,可能會建議手術更換髖關節。

參考資料

1.《完全跑步聖經》,天下出版公司出版 (2015)

2. hnl.com

3. vghtc.gov.tw

2. hnl.com

3. vghtc.gov.tw