運動星球

防疫期間待在家久坐憂鬱增 每天60分鐘這樣做可減緩

2020-04-01

疫情宅在家,小心愈坐愈憂鬱!因應新冠肺炎(COVID-19)防疫時期,許多民眾選擇不出門,讓孩子成天在家玩電動或上網。然而今年2月發表於《刺胳針精神病學》期刊的研究指出,在12-16歲時每天增加60分鐘久坐習慣,18歲時憂鬱指數高出近3成!專家建議,讓孩子每隔30分鐘站起來動一動,並每天增加60分鐘散步、做家事等輕度活動,可能讓未來的憂鬱指數減少10%。

防疫期間待在家久坐憂鬱增 每天60分鐘這樣做可減緩

該研究由英國倫敦大學學院學者進行,研究對象為《布里斯托大學90年代兒童世代研究》中的4,257名青少年,受訪者於12歲、14歲及16歲時佩戴加速度感測器,在3天內至少追蹤其運動狀況10個小時,並透過加速度感測器評估他們從事輕度活動(走路或從事畫畫、彈奏樂器等興趣)、中度體能活動(跑步、騎單車),或者久坐不動,並以CIS-R及MFQ問卷測量其憂鬱症狀和嚴重程度。

研究結果發現,12-16歲之間的受訪者整體活動量減少、久坐時間增加。如果他們12、14、16歲三個階段都每天增加60分鐘久坐,18歲時測量憂鬱指數將高出28.2%。如果單一年齡時增加60分鐘久坐,到18歲憂鬱指數也會高出8-11.1%。相反地,如果每天增加1小時輕度活動,憂鬱分數則降低。持續出現較長時間久坐者,18歲時測憂鬱分數高出28.2%。

輕度活動例如走路

知識便利貼︱輕度活動

輕度活動一般指在日常生活中經常進行的活動,如隨意走動(購物,在家或學校走來走去)、鋪床、進餐、準備食物、帶狗散步、園藝和洗碗等,這類型的活動較為可行但因缺乏結構。

桃園療養院兒童精神科醫師陳質采指出,從公衛角度來看,通常認為增加年輕人的活動主要是為了身體健康,例如提高協調技巧或骨骼強度,卻很少注意到運動對心理健康也有實證的效益。

該研究也提供了青少年憂鬱症防治的具體方向。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明,因為網路及遊戲使用的普及,讓年輕族群久坐時間越來越長,這研究指出久坐與憂鬱症罹患的兩個趨勢有存在的相關性。

葉雅馨提醒,我們通常強調運動對年輕族群的必要,但不要輕忽輕度活動的重要性!輕度活動可近性較高,目的是減少久坐時間上可以多一些強調與執行,例如站著打電腦、設定時間提醒自己站起來喝水或飲料、走一圈或扭腰擺臀3分鐘;甚至與朋友打電玩聊天時,彼此提醒站起來打或移動到不同角落。她指出,環境可能需要一點佈置上的變動,讓它更容易成為生活的方式,才能幫助提升輕度活動量、減少久坐。

資料來源/董氏基金會心理衛生中心、ScienceDaily

責任編輯/Dama

Heho健康

夏天發懶是因為身體「濕氣」太重! 訓練這部位肌肉幫助除濕

2020-08-25

炎炎夏天你卻提不起精神、只想在冷氣房裡躺一整天嗎?天氣炎熱高溫的情況下,人們喜歡躲在冷氣房裡納涼,再享受冰涼的冷飲,這些作法往往可以達到快速止汗的效果。但就中醫的觀點,這樣也會讓體內的「濕氣」排不出去,讓你整天懶洋洋。

夏天發懶是因為身體「濕氣」太重! 訓練這部位肌肉幫助除濕

究竟什麼是「濕氣重」?台中慈濟醫院中醫師伍崇弘解釋,以水蒸氣比喻,水喝進人體,需要熱能把液態水變成水蒸氣才能送進細胞使用。經常喝冰水,熱能無法馬上將水化為水蒸氣,於是身體瀰漫著水,濕氣重的人,吃什麼都補不到該補的地方,代謝性廢物反而會積在體內排不出去,濕久不去會積成痰,所以有些人痰多,都是濕氣作崇。

經常喝冰水使熱能無法馬上將水化為水蒸氣

懶洋洋、腸胃不好,都是「濕氣太重」

「腸胃不好、消化吸收差及心肺腎臟排水功能差,容易淪為『濕氣』一族!」伍崇弘指出,頭重、全身沒力氣、早上起床累、舌苔白厚或大便不清爽等都是「濕氣重」的表現。

其他濕氣重的表現,還包括了肌肉無力,因脾主肌肉,當濕氣進入脾胃會有肌肉無力情形;大便不清爽,排泄物不成形、溏瀉、黏膩或出現便秘,但大便形質軟黏等都是體內過濕的症狀。

大便不清爽是「濕氣重」的表現之一

4 招揮別害你懶洋洋的夏日濕氣

為了擺脫夏季炎熱造成的體內濕氣重的問題,中醫提出了 4 個方法,協助有效幫身體去除濕氣。

1. 調整飲食,少喝冰涼甜飲

飲食建議除了注意營養均衡,食材應該以高纖與蛋白質為多,碳水化合物與高脂肪則較少,口味清淡,食用過程中宜細嚼慢嚥,飯後應該靜慮,因此不管坐或行,都要放空,減少接觸影音或 3C 產品,避免干擾氣血在脾胃的運作。 或是,可以每天煮點紅豆薏米湯喝,儘量少碰冷飲。如果想見效更快,推薦可以喝些用芡實、薏仁、紅小豆、馬齒莧、淡竹葉、槐米、綠茶等食材煮成的芡實薏仁茶,不但可以祛濕消腫,還能健脾美白。

少喝冰涼甜飲

2. 用中醫「五苓散」趕走濕氣

伍崇弘表示,以豬苓、茯苓、澤瀉、白术與桂枝 5 種藥材組合的「五苓散」,有健脾利濕功效,也可經中醫師診斷後服用除濕; 此外,足三里、三陰交等穴道按摩,也可健脾益氣除濕。

3. 控制冷氣溫度,洗完頭馬上吹頭髮

建議根據室外溫度來調節室內的冷氣溫度,讓兩者的溫度反差不要太大,必要時可以開電風扇輔助增加室內冷空氣的對流。另外,夏天洗完頭之後會面臨吹頭髮很熱的問題,伍崇弘指出,如果沒有做到儘快吹頭髮,又一邊吹冷氣,也容易讓濕氣鎖在體內。

洗完頭沒有儘快吹頭髮又邊吹冷氣,容易讓濕氣鎖在體內 ©Ryan McGuire from Pixabay

4. 下半身肌肉訓練運動有益除濕氣

運動也是一個主要的除濕方式,運動發汗,讓水從毛孔排出即是排濕的良好管道,現代人如果不能避免冷氣房,可以多運動, 應看重早上 7 點到 11 點這段期間,就中醫理論上是脾胃經絡運行的時候,因此早餐是三餐的重點,應該質要好、量要夠。又脾主肌肉,運動上建議多鍛鍊下半身肌群,加強肌肉收縮,促進氣血循環,由外影響臟腑,來強健脾胃功能,如進行慢跑、單車、游泳等。

慢跑

由於現在社會工商繁忙,多數上班族下班後沒有足夠時間進行較大的活動,建議可以進行健身運動如深蹲、橋式、棒式等,如果想柔性活動身體,可以選擇瑜珈來進行經絡的展延。但不管甚麼運動或活動,希望都是至少一週 3 次以上,每次 30 分鐘,長期實施才能獲得健康效益。

圖文/林以璿

* 文章授權轉載自《Heho健康》網站

原文:夏天懶洋洋是因為身體「濕氣」太重!中醫 4 招幫身體除濕

/ 關於Heho健康 /

什麼是「Heho」?Heho = Health & Hope

我們有最豐富的健康、運動、休閒、養生、美食,和人生經驗的心靈分享……我們有動人的小故事,更有醫生、護理師、營養師等專家對於健康和生活的建議,為大家帶來健康與希望。而我們的小心願是:您能喜歡這份用心,並分享給您的朋友!

【Heho官網】

運動星球

中年夫婦喝防彈咖啡減重,瘦身成功卻不幸中風

2019-09-16

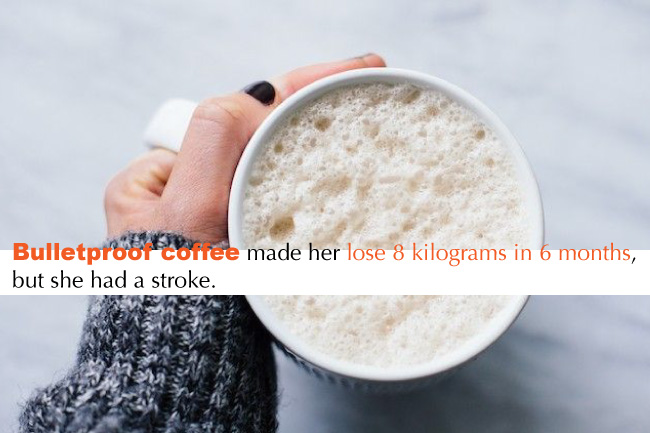

近來生酮飲食、防彈咖啡成為減重瘦身族群的新寵,許多人因為這樣的方式瘦身有成,因此就長時間飲用,但是,其實它會造成身體一些負面影響。台灣有一對中年夫婦因引用防彈咖啡在半年內減了7~10公斤,但沒過多久兩人就雙雙中風,最後因為打了血栓溶劑後才讓病情恢復穩定。其實,許多營養師和醫師都有警告這種減重方式並非適合每個人,雖可能減去體重,這可能會提升身體負擔。

中年婦人喝防彈咖啡減重,瘦身成功卻不幸中風

什麼是防彈咖啡?

防彈咖啡(Bulletproof Coffee)在生酮飲食與名人加持的雙重效應推波助瀾之下,近日已經越來越受大眾了解。約莫自2013年開始,有一種咖啡,號稱能幫你減重,改善心理與生理的表現,還能幫助提高IQ。它在美國名人圈被廣為宣傳推廣之後,已經席捲世界一段時間,而這種高脂高卡路里的飲料,就叫做防彈咖啡。 防彈咖啡基本上是一種低毒咖啡,加上一到兩湯匙的無鹽牧草飼育奶油,與一到兩茶匙的中鏈三酸甘油酯 (Medium-chain triglycerides,MCTs,一種易消化脂肪) 或有機椰子油,放進果汁機打成像拿鐵一樣,奶泡綿密的咖啡。戴夫·阿斯普雷 (Dave Asprey)在2009年發表這種咖啡之後,便非常積極透過各種社交網路推廣這種飲料,建議大家以這樣一杯富含脂肪、熱量超過460卡路里的飲品取代早餐,並向人們承諾,這種飲品可以讓你有飽足感,在早晨這段人體燃脂黃金時間中,藉由禁斷糖類與蛋白質的攝取,逼迫自己的身體去燃燒脂肪作為身體的能源,便可以有效達到減重的效果。

©doctoroz.com

夫婦減重成功卻意外中風

防彈咖啡這種減重方式並非適合每個人,長時間過量食用就可能對身體造成嚴重負擔。在台灣有一名50歲的婦人藉由防彈咖啡在半年內減掉了7~8公斤,60歲的先生也在9個月內瘦了10多公斤,但兩人沒多久就雙雙中風送醫,然而營養師表示,所謂的生酮飲食就是攝取的油脂佔總熱量的70%以上,能讓人排掉大量水份並加速脂肪代謝,但椰子油也富含飽和脂肪,長時間服用可能會造成血管栓塞。飲用防彈咖啡常見副作用還有血脂上升、便祕腹瀉、腎結石、視網膜神經病變等。

中風住院示意圖 ©thehealthy.com

防彈咖啡恐增加心血管疾病

國外部分研究指出,長期飲用防彈咖啡等脂肪含量高的類似飲食,可能增加心血管疾病的風險,也有機會造成包括血脂上升、便祕或腹瀉等情況。而由於完整的生酮飲食方式,會因為避免攝取過多碳水化合物,而減低食用蔬果,有些研究甚至有骨質疏鬆症。另外,也可能因此散發酮體的味道,包含口臭等問題。然而國內亦有醫師提出,防彈咖啡等脂肪含量高的類似飲食,可能造成的風險包括水溶性維生素缺乏、腎結石、高尿酸血症、成長遲滯、視網膜神經病變,建議要使用前,先與醫師洽談自己體質是否合適,再做整體性的監控。

©health.harvard.edu

營養師也建議,若是想要減重瘦身的人,與其吃油熱量超過70%的生酮飲食,不如選擇Omega-3比例超過一半的「好油」,Omega-3好處非常多,不僅能降低膽固醇與三酸甘油脂、幫助血管暢通,也能預防失智、骨質疏鬆等困擾。Omega-3在食用時,可配合大量蔬菜與瘦肉,更能達到瘦身效果。

資料來源/中時電子報、HEALTH LINE

責任編輯/妞妞