運動星球

6種症狀可能表示你蛋白質吃太少了!

2020-04-16

蛋白質是構成人體組織的重要成份,像是頭髮、皮膚、器官、骨骼、肌肉、神經等都是由蛋白質組成,如果說人體是一間工廠,那蛋白質就是組成產品的重要原料。人體內的蛋白質約占了20%,僅次於水分,要比脂肪的比例還高,是體內含量最多的有機物質,可見它有多重要性。

6種症狀可能表示你蛋白質吃太少了!

年輕女性蛋白質攝取不足比例高達53%

根據衛福部國健署的建議,一般人每日蛋白質攝取量是每公斤體重0.8公克,換算成年男性每日攝取65公克,女性為55公克。然而現代人一天所攝取的食物中,應該可以取得足夠的蛋白質,但臨床上卻仍發現,許多人的肌肉組織過於薄弱,顯示蛋白質攝取不足。除了老年人因為消化機能減退,或是飲食不夠均衡導致蛋白質攝取不足之外,也有愈來愈多的年輕人出現蛋白質攝取不足的狀況。根據台北市立聯合醫院的統計,國內30到39歲的女性肌肉量不足的比率高達53%,其中以腿部肌肉不足比例最高,代表蛋白質攝取不足。

蛋白質攝取不足會出現6種症狀

如果一開始攝取蛋白質不足,可能還不會出現任何症狀,但隨著時間的增長,體內蛋白質不斷的消耗,就可能會出現一大堆問題,以下這6種最主要的症狀:

消瘦且肌肉無力或萎縮:因為身體需要使用蛋白質做為能量,如果蛋白質攝取不夠,所以身體會變得消瘦、體重減輕,但如果又動得少,當心會逐漸出現肌少症,使得肌肉質量下降或是萎縮,導致力氣變小或活力變差,常見的狀況是走路越來越慢、步態不穩、疲倦無力等。

免疫力下降且傷口不易恢復:免疫細胞和抗體是由蛋白質所組成,當體內蛋白質缺乏時,身體整體的免疫力會受到影響下降,而治療和重建細胞、組織和皮膚,都需要蛋白質,如果受傷後,攝取蛋白質不足,復原時間就要比一般人更長。

肌肉與骨骼疼痛:蛋白質是形成肌肉、韌帶、骨骼與關節液不可或缺的營養素,會在身體合成出葡萄糖胺、軟骨素。如果攝取蛋白質不足,就會讓肌肉變得無力、疼痛或鬆弛,而骨骼軟骨與關節也會容易因關節液不足而摩擦疼痛。

貧血以及頭腦昏沉: 當人體缺乏蛋白質時,容易缺乏維生素B-12與葉酸,身體無法產生足夠的紅血球,會導致貧血,也可能會造成血糖值波動,使得腦袋昏昏沉沉、無法長時間集中注意力,影響判斷力與靈敏度。

肝臟功能變差: 肝臟正常的人,會合成人體所需的蛋白質,但肝臟功能不好,合成蛋白質的能力變小,加上蛋白質攝取不足就容易發現腹水。而蛋白質缺乏和肝臟疾病是相互關係密切,如果沒有足夠的蛋白質,肝臟去除脂質和排毒會的功能都會變差。

頭髮與皮膚變乾澀:當人體缺乏蛋白質時,原本黑亮濃密的秀髮會慢慢變得發黃、乾枯,容易脫落,此外,皮膚也會變得失去彈性,光澤度和保濕程度降低,而臉色容易發黃,出現皺紋。

蛋白質維持人體基本運作不可或缺的一項營養,對於多種機能非常重要,包括構建和修復肌肉、抑制飢餓感和穩定血糖以及使頭髮和指甲健康成長。因此,如果攝入蛋白質不足,則會影響很多層面。

資料來源/HEHO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

染新冠病毒恐增肌少症風險! 醫籲從年輕提早存「肌」本

2022-04-29

台灣 60-70 歲長者約 10% 患有肌少症,80 歲以上更將近 30%。而近期國外研究證實,新型冠狀病毒會影響神經、肌肉骨骼,恐造成肌少症,換言之,不僅中高齡者,未來肌少症罹病可能因新冠病毒影響年輕人,成為老少都該注意的問題。奇美醫學中心復健部暨老年醫學科醫師程信翰呼籲:「走入與新冠病毒共存的時期,更要留意營養均衡、規律運動,減緩肌肉流失,遠離罹患肌少症風險。」

什麼是肌少症?請見 銀髮族的隱憂:肌少症 Sarcopenia

染新冠病毒恐增肌少症風險! 醫籲從年輕提早存「肌」本

與病毒共存 及早存「肌」本是關鍵!

研究調查,平均 50 歲後的肌肉流失比 30 歲壯年時期加速2倍。隨著疫情蔓延全球,更有研究指出,新型冠狀病毒除了造成肺部損傷外,肌肉、骨骼有可能受病毒影響,進而增加肌少症風險。

程信翰醫師指出,新型冠狀病毒可能攻擊肌肉組織,導致蛋白質不易吸收轉化,民眾也容易受病毒影響,降低食慾進而減少營養攝取,提升肌少症風險,未來肌少症可能不再只限中高齡者須留意,年輕族群也需要及早開始存「肌」本,遠離肌少症風險。染疫人數雖持續增加,但中重症與死亡比例已大幅降低,世界走向與病毒共存,面對疾病挑戰,重視均衡營養、固定運動,維持保護力仍是關鍵!

台灣人外食比例高,大家常擔心誤踩高熱量食物雷區,那麼如何維持營養均衡、增肌不增肥?陳怡錞營養師建議,營養攝取時,應留意盡量挑選含有優質蛋白質、MCT 中鏈脂肪酸這類營養素,以及更接近天然食材成分的食物,更能事半功倍。

陳怡錞營養師建議營養攝取重點

長者每天應攝取56g蛋白質 吃不夠加速肌肉流失

根據統計,台灣 60-70 歲約有 10% 患有肌少症,到了 80 歲以上可能將近 30%。程信翰醫師指出:「肌少症罹病風險比我們想像得高,除了牙口問題,慢性病、失智症或中風都可能因疾病導致胃口不佳、或吞嚥神經狀況,產生營養不均,長期可能產生肌少症危機。以 70 公斤的長者為例,原則上每天應攝取約 2100 大卡與 56g 的蛋白質,若攝取不足會加速肌肉流失,導致跌倒、骨折等死亡風險激增。」

107 年死因統計顯示,65 歲以上事故傷害死亡原因第二名為跌倒、一旦長輩跌倒後臥床不起,肌肉萎縮與流失更快,死亡風險步步近逼。

長輩牙口不好、食慾不振,對食物口味較挑惕,導致肌肉量流失風險,常讓子女及照護者傷透腦筋。陳怡錞營養師分享:「曾有位 75 歲陳大哥,因受牙周病影響牙齒咀嚼功能不好,長期無法咀嚼肉類、蛋白質攝取不足,治療期間更因食慾不振而體力不佳。透過營養品的補充,攝取優質蛋白質與能及時轉換能量的 MCT,讓體力穩固、恢復健康。」營養師進一步提醒:「為長輩預備營養補充品要設身處地,適口性跟多元口味交替,能避免長輩拒絕持續使用,選用以天然食材為主,並搭配長輩飲食習慣的口味,能提升長輩願意持續補充的機會。透過穩定補充,重回健康生活。」

避免肌少症 3 步驟

隨年紀增長、肌肉流失速度增加,想穩固身體肌肉量,增強疾病共存保護力從何做起?程信翰醫師提出甩開肌少症風險3大步驟:

1. 量表自評及早揪疾病風險

2. 攝取足夠的優質蛋白質與油脂熱量

3. 養成每週運動習慣

資料來源/奇美醫院

責任編輯/Dama

運動星球

動物性蛋白質與植物性蛋白質有何不同?

2017-05-03

動物性蛋白質與植物性蛋白質的氨基酸組成並不相同,但是兩者差異非常微小,但是要做為生長肌肉的原料來說,那可以確定動物性蛋白質會比植物性蛋白來的較好,因為從動物的肌肉中所攝取的蛋白質,其氨基酸比較類似人體肌肉所需要的。

植物性蛋白質與動物性蛋白質 ©SamadiMD.com

但是,要如何判斷它們的差異以及哪一種蛋白質的營養成分較高呢?其實它們蛋白質的差異以及營養價值取決於消化速度和該種蛋白質所含胺基酸的種類和組合。

一般來說,容易被人體消化吸收和利用的蛋白質,它們其營養價值就比較高,像是動物性蛋白質裡面所含的蛋白含量高於植物性蛋白,因為動物性蛋白質較接近人體所需要的蛋白質,而且它所含的必需胺基酸種類齊全,由於人體的蛋白質是由20種胺基酸所組成,其中有12種是人體可以透過自身生化反應合成的稱為非必需胺基酸,剩下8種胺基酸是人體不能合成,必須依靠食物提供,這就稱為必需胺基酸,植物性蛋白中就是缺少這種氨基酸,因此,這類蛋白質被人體吸收和利用的程度也會有些差異。

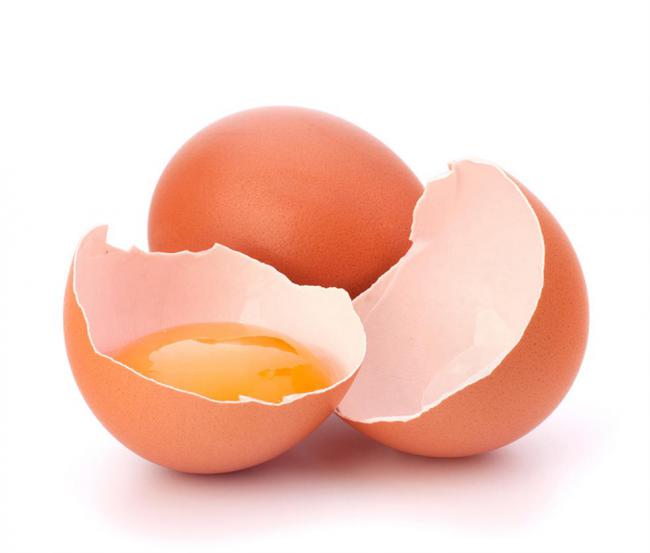

從一般食物來說,雞蛋的蛋白質是動物蛋白質中質量最好的蛋白質,因為它非常好消化,而且吸收利用率能高達95%以上,而在眾多的植物性蛋白質中,營養價值最高的就是大豆蛋白,但是,對於健身的人來說,要攝取動物性蛋白為主會比較好。

雞蛋是動物性蛋白質中最好吸收的蛋白質。