運動星球

美國七成民眾肥胖!若不改善則可能對國家有嚴重影響

2020-12-29

美國人的肥胖問題一直成為國內健康的一大隱憂。根據2019年12月一項報告顯示,若美國人再不整體改善飲食習慣,在未來約10年後會有近一半人口面臨體重過重,且將有約1/4的人會因身體質量指數(BMI)超過35,體重超過標準值45公斤以上,成為「重度肥胖」族群。這項估計是透過超過600萬名美國成人回報的BMI數值分析而成,研究結果刊登於《新英格蘭醫學期刊》(NEJM),為美國人口未來敲響警鐘。

美國七成民眾肥胖!若不改善則可能對國家有嚴重影響

近25%美國人將重度肥胖!

這份研究也少見的用州為單位分析肥胖(obesity)問題。美國《有線電視新聞網》(CNN)引述報告內容指出,有29個州預計會面臨最嚴重體重問題,其中大多位於中西部與南部,身材肥胖的居民會超過一半。然而就全美50州來說,任一州至少會有35%的人口將面臨體重過重。 領導該研究的作者、哈佛陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)分析師沃德(Zachary Ward)表示,最令人擔心的趨勢是「重度肥胖」比例提升,恐將成為全美最常見的BMI分級,未來在25州「重度肥胖」的人口比例將超過25%。目前,重度肥胖的美國人占約18%。

If America does not collectively adopt healthier eating habits, over half of the nation will be obese within 10 years, according to a new study. Even worse, one in four Americans will be "severely obese" with a body mass index over 35. https://t.co/pYOMJGM3pN

— CNN (@CNN) December 19, 2019

家庭年收低較容易受到重度肥胖威脅

《CNN》引述研究發現,重度肥胖的問題對特定社群來說更為嚴重,包括女性、非拉丁裔的黑人成人、以及年收入低於5萬美元(約新台幣150萬元)的低所得成人。研究作者沃德並指出,在大多數州郡,家庭年收低於2萬美元(約新台幣60萬元)的成人會特別容易受到重度肥胖威脅。公衛學者穆斯特表示,在約半世紀前,肥胖情形並不常見,所得偏低的民眾通常是體重過輕,但如今卻並非如此。這背後的原因包括含糖飲料、過度加工食品的興起,讓消費者攝取過多熱量卻未得到充分營養。另外,不健康的速食售價相對便宜,也是肥胖問題的一項成因。

This study predicts a continued increase in the prevalence of obesity and severe obesity in adults nationwide, with large disparities across states and demographic subgroups. https://t.co/04z9TFNFMU

— NEJM (@NEJM) December 19, 2019

根據專家表示,食物價格以及運動選項有限的確影響著民眾的體重,此外也有資料顯示,「結構性種族歧視」(structural racism)所帶來的壓力,也可能影響民眾的行為模式,因此肥胖問題牽涉層面相當複雜,因此,民眾習慣的高熱量飲食模式必須改變。在不利的環境條件下,很難期待單靠個人行為改變來解決肥胖問題,需要中央、地方政策介入與管制才較有機會看到明顯成效,可行的方法包括改善地方大眾運輸,促使民眾增加步行時間並減少開車,同時專家也建議,可以鼓勵學校在假日對外開放,及增加民眾走入健身房或泳池的機會,讓運動更方便。

資料來源/TWITTER、LINE TODAY

責任編輯/妞妞

運動星球

看完這5點,讓想減重的你不再畏懼起司!

2019-08-21

起司這項食物總是讓人抵擋不住它的誘惑,但起司同時也是很多人又愛又恨的食物,關鍵就出在它的讓量相當驚人熱量,這讓許多想減重的人感到非常憂慮。但是,如果想要保持好身材或是正在減重中的人,是不是就不能碰高脂的起司製品了?其實,看完這5個分析,就會讓你不再畏懼起司。

駱駝式 Camel Pose ©indiatoday.in

富含高蛋白、高鈣、維生素B12、B2

起司內除了豐富的鈣質以外,由於是乳製品,它的蛋白質含量其實也很高,另外它富含維生素B12能維護神經系統的健康,促進紅血球的再生、形成,對造血有著相當大的影響。然而幾乎都存在於動物性食物中,像是動物肝臟、肉類、蛋、海產類、牛奶及乳酪等。另外,起司也富有維生素B2,可提高脂肪代謝的效果,所以雖然起司的脂肪含量高,但其實並不容易像其他食品中的脂肪容易囤積,而高鈣含量更是可以幫助骨骼生長發育。

起司富含高蛋白、高鈣、維生素B12、B2 ©economictimes.indiatimes.com

起司有助降血壓

起司的鈉含量不低,然而發表在美國《美國高血壓組織期刊》(Journal of the American Society of Hypertension)的研究報告卻顯示,義大利格拉那帕諾起司在發酵過程產生的蛋白,可以維持降血壓藥(ACE inhibitor)的藥效,有助於降血壓!研究中針對30位平均54歲的成人,有進行藥物等治療的高血壓患者,分成治療組和對照組,實驗兩個月間。然而他們基本飲食內容沒有刻意改變,但治療組每天會吃30公克的起司,對照組則吃含鹽、脂肪的麵包。結果發現,治療組的收縮壓與舒張壓均有明顯下降,根據專家解釋推測,起司中的縮氨酸(peptides)可以令血管放鬆來降低血壓。

起司有助降血壓 ©health.harvard.edu

維持腸道好菌

起司是以奶類為原料發酵而成,富含活性乳酸菌,可以促進腸道蠕動、幫助消化,且起司本身抗胃酸的能力較佳,可保護好菌順利抵達腸道,發揮健康作用,不過因為起司含有較高的鹽分,所以應注意控制攝取量。

起司可以維持腸道好菌 ©doctoroz.com

護心效果佳

在2016年時,發表於「美國心臟學會」期刊的研究論文指出,每天攝取一盎司以上的起司,就能降低中風機率3%。雖然起司的脂肪含量高,但乳製品也含有維生素D、鈣與磷;維生素D與心臟疾病有關聯,鈣與磷則可能有幫助降低血壓的作用,因此起司、牛奶和天然肉品中的飽和脂肪,其實適量攝取是好的,重點是要避開人工加工食品中的反式脂肪,就能預防心臟疾病。

起司護心效果佳 ©centralfloridalifestyle.com

高脂肪不一定不好

根據丹麥哥本哈根大學的研究實驗,他們對139名成人進行12週的起司飲食實驗,分成3組。第一組每天吃80克的高脂起司、第二組吃80克的低脂起司、第三組不吃任何起司,改吃火腿和麵包。然而實驗結果發現,沒有任何一組出現壞膽固醇(LDL)上升的情況,反而是攝取高脂起司的第一組人員,血液中的好膽固醇(HDL)增加。同時,2015一項小型研究也指出,起司是預防肥胖、促進新陳代謝的好幫手。

起司含高脂肪,但不一定不好 ©time.com

看完以上5點對起司營養價值的分析,正在減重的你,其實攝取起司其實無妨,適量的攝取不但有助身體健康,還可以增加體內好膽固醇含量喔!

資料來源/華人健康網、INDIA TODAY

責任編輯/妞妞

在家就能做的8種燃燒脂肪HIIT訓練

2017-06-28

高強度間歇訓練(HIIT)

要燃燒脂肪,HIIT是一種很有效的訓練方法。或許聽起來很嚇人,其實不然,因為都跟你個人的體能和能力有關。參與「90天轉變、塑形、維持」計畫的人不論年齡或體能狀態,都要做HIIT——成果驚人。HIIT不僅能快速燃脂,也能大幅改善心血管狀態,讓你體能好到令人討厭。每段動作都不容易,但一次不到20分鐘,做完後你會覺得自己棒透了。等體脂消失,你會覺得很值得。

8種能燃燒脂肪的HIIT訓練

什麼是HIIT ?

做HIIT時,用你最大的力氣,做出短暫的爆發動作,中間的復原期穿插低強度活動或休息,例如做20秒動作,然後休息40秒。重複15到20分鐘,好啦,結束。體脂再見!

喬說過,都跟你的體能有關。拿跑步機來舉例:如果你是初學者,HIIT應該等於上坡快走或慢跑;如果你的體能比較好,或許等於衝刺跑。目標是在做劇烈動作的時候,盡可能提高心率,然後在休息時恢復。

定速慢跑之類的低強度有氧運動只會在運動時燃燒熱量,而HIIT不一樣,運動結束後熱量仍會繼續燃燒,可長達18個小時。這叫做後燃效應,身體正努力償還系統消耗的氧氣,恢復到休息的狀態。這時你的新陳代謝率提高,身體會先燃燒更多的熱量,會燃燒更多的脂肪。運動越激烈,氧債越高,所以你應該每次都要盡量做到自己的極限。如果你有健康問題,可以先詢問醫生的意見。做HIIT時,如果能講話、傳簡訊或發推文,那表示強度還不夠。要進入化境,專注一致,像超級英雄一樣鍛鍊自己!

HIIT怎麼做?

HIIT的原理可以套用到任何有氧運動器材上,例如跑步機、交叉訓練機、划船機、健身腳踏車,也可以套用到徒手訓練,例如波比跳、原地爬山、跳繩或衝刺跑。

選擇一種運動或組合幾種運動,考慮是否適合自己,有沒有挑戰性。你可以每次都做同樣類型的HIIT,或穿插不同的動作,例如今天用划船機,明天用交叉訓練機。只要努力付出,享受鍛鍊的過程,那就夠了。

暖身

做HIIT之前,一定要針對動作先暖身。比方說,如果你要在跑步機上衝刺,我建議先快走或慢跑,然後再開始衝刺。暖身的目的在於起動肌肉和關節,準備迎接接下來要做的動作。暖身非常重要,可以防止受傷,確保運動達到最好效果,所以別走捷徑,不要以為可以忽略暖身!

上場運動

暖身結束後,可以開始做HIIT。我覺得運動和休息最有效的比例是休息時間是運動的兩倍長。你可以把動作紮實做好,適當地復原。

舉例來說

訓練20秒,休息40秒

或者

訓練30秒或休息45到60秒

訓練需要力氣,選擇最適合你的時間安排。休息的時候可以慢下來,或完全停下動作。重複15到20分鐘。看起來不多——不過相信我,已經夠消耗熱量了。如果你用正確的主要營養素提供身體燃料,你會看到身體的轉變。要記得,「不要」過度訓練,不要忘情到每天做兩趟HIIT。

這只有反效果,無助於消滅脂肪。每天一次就好,而且要好好做,結束後你也不會想做第二次了!

‘每天一次就好,而且要好好做,結束後你也不會想做第二次了!’

這裡有2套可以在家做的練習。我建議每星期2套都要做2次(總共4次),如果想要的話,你可以加一次HIIT。

這套練習包括3項徒手訓練,絕對能讓你心跳加快,脂肪跟著融化。你不需要設備,有一小塊地方就夠了,可以在院子裡或客廳裡做。

這套練習包括3項徒手訓練,絕對能讓你心跳加快,脂肪跟著融化。你不需要設備,有一小塊地方就夠了,可以在院子裡或客廳裡做。

1 高抬膝

高抬膝20秒,休息40秒

2 原地爬山

原地爬山20秒,休息40秒

3 波比跳

波比跳20秒,休息40秒

重複這套循環5次,總共約15分鐘。如果你覺得太簡單,運動30秒後休息30秒。

這套全身訓練比有氧HIIT的時間長,因為重點除了提高心率,還要透過阻力訓練增加結實的肌肉。肌肉量提升後,新陳代謝率會增加,表示你越來越瘦,並且會燃燒更多脂肪,也能享受更多美食。

你需要一組啞鈴來增加阻力,還需要一張運動墊。如果你是初學者,從輕一點的重量開始,變壯後再增加重量。下面的動作要循環完成,在30秒內能做幾次就做幾次。在每趟動作間休息45秒。等你體能變強,可以把休息時間減少到30秒,或做到5次完整的循環。

這套全身訓練比有氧HIIT的時間長,因為重點除了提高心率,還要透過阻力訓練增加結實的肌肉。肌肉量提升後,新陳代謝率會增加,表示你越來越瘦,並且會燃燒更多脂肪,也能享受更多美食。

你需要一組啞鈴來增加阻力,還需要一張運動墊。如果你是初學者,從輕一點的重量開始,變壯後再增加重量。下面的動作要循環完成,在30秒內能做幾次就做幾次。在每趟動作間休息45秒。等你體能變強,可以把休息時間減少到30秒,或做到5次完整的循環。

1 伏地挺身加啞鈴划船

30秒伏地挺身加啞鈴划船(可以讓膝蓋著地),休息45秒

2 啞鈴深蹲

30秒啞鈴深蹲,休息45秒

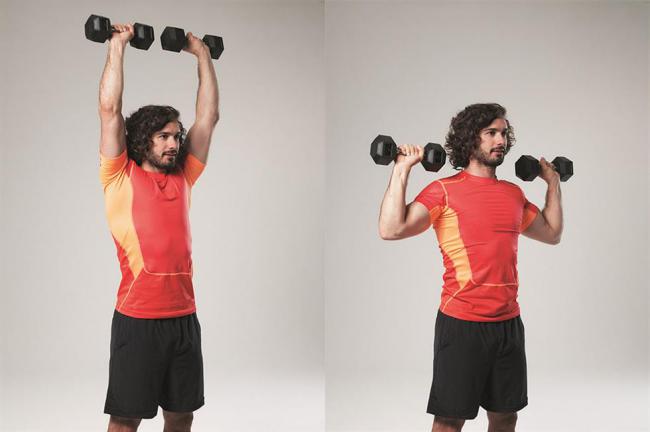

3 肩上推舉

30秒肩上推舉,休息45秒

4 啞鈴弓步

30秒啞鈴弓步,休息45秒

5 二頭彎舉

30秒二頭彎舉,休息45秒

根據體能,重複這個循環3到5次(約需30分鐘)。

書籍資訊

◎圖文摘自商周出版, 喬.韋克斯著作《15分鐘越吃越精瘦》一書。健體教練 喬.韋克斯Joe Wicks;專職健身教練。擁有運動學學位,有執照的專業健身人士,也是拳擊教練。2014年第一次在網路上傳他的精瘦食譜影片,沒想到幾個月內,粉絲人數從零成長到數十萬。有感於私人教練課程接觸的人數有限,他決定花更多精力經營社群媒體,好幫助更多人拿回身體主控權,用健康不傷身的方法達成瘦身目標、吃更多食物、提升訓練效率、燃燒脂肪。全世界有數不清的人參與精瘦計畫,成功者超過10萬。

精瘦計畫特色

概念簡單易做,能輕鬆融入生活:

不嚴格限制飲食,不餓肚子;不做節食的囚犯,不跟體重抗戰

不吃低卡路里餐,運用營養學稍微改變習慣,讓身體脫胎換骨

執行容易,零壓力,打破節食的溜溜球效應

減重不是競賽,而是一趟健康快樂的旅程

結構化飲食法規劃什麼時候吃、吃什麼:

平日吃「減醣餐」,供給身體必要能量

運動後吃「醣類補充餐」,讓肌肉增加、脂肪燃燒

兩餐間享受「點心和甜點」,零罪惡感

每個人都能做的間歇高強度訓練(HIIT):

初學做有氧HIIT,進階做阻力HIIT

在家就能練:每週4-5次,每次20分鐘

產生減脂的後燃效應,還能吃更多

The Body Coach TV頻道上百支健身影片,隨放隨做

減重贏家分享驚人塑身成果、實行計畫的樂趣與成功經驗

健體教練指導「飲食運動週計畫表」,90天鍛鍊出精瘦體魄

像超級英雄一樣鍛鍊自己,執行贏家計畫、霸氣備餐,歡樂地做菜與吃飯!

•書籍資訊 請點此

◎圖文摘自商周出版, 喬.韋克斯著作《15分鐘越吃越精瘦》一書。健體教練 喬.韋克斯Joe Wicks;專職健身教練。擁有運動學學位,有執照的專業健身人士,也是拳擊教練。2014年第一次在網路上傳他的精瘦食譜影片,沒想到幾個月內,粉絲人數從零成長到數十萬。有感於私人教練課程接觸的人數有限,他決定花更多精力經營社群媒體,好幫助更多人拿回身體主控權,用健康不傷身的方法達成瘦身目標、吃更多食物、提升訓練效率、燃燒脂肪。全世界有數不清的人參與精瘦計畫,成功者超過10萬。

精瘦計畫特色

概念簡單易做,能輕鬆融入生活:

不嚴格限制飲食,不餓肚子;不做節食的囚犯,不跟體重抗戰

不吃低卡路里餐,運用營養學稍微改變習慣,讓身體脫胎換骨

執行容易,零壓力,打破節食的溜溜球效應

減重不是競賽,而是一趟健康快樂的旅程

結構化飲食法規劃什麼時候吃、吃什麼:

平日吃「減醣餐」,供給身體必要能量

運動後吃「醣類補充餐」,讓肌肉增加、脂肪燃燒

兩餐間享受「點心和甜點」,零罪惡感

每個人都能做的間歇高強度訓練(HIIT):

初學做有氧HIIT,進階做阻力HIIT

在家就能練:每週4-5次,每次20分鐘

產生減脂的後燃效應,還能吃更多

The Body Coach TV頻道上百支健身影片,隨放隨做

減重贏家分享驚人塑身成果、實行計畫的樂趣與成功經驗

健體教練指導「飲食運動週計畫表」,90天鍛鍊出精瘦體魄

像超級英雄一樣鍛鍊自己,執行贏家計畫、霸氣備餐,歡樂地做菜與吃飯!

•書籍資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅