運動星球

運動前轉動手腕與腳踝關節也算暖身?這幾個觀念要先搞懂

2021-03-22

當你在進行熱身運動之前,是否也會轉動手腕與腳踝關節部位?相信大多數的人無論之後要進行什麼運動,都會習慣性的先轉動手腕和腳踝這兩個部位,然而,暖身動作絕對不是只有透過轉動關節就可以的,那為何有這麼多人都會這樣做?這樣做的用意與好處是什麼?這篇我們將簡單的介紹一下轉動它們有什麼樣的用意。

在運動暖身時你也習慣轉動手腕與腳踝關節吧!但這樣真的算是一種暖身動作嗎?

首先,我們一定要先知道不同的運動或訓練項目,就必須要搭配不同的暖身動作,只有做好暖身動作才能有助於提高運動效率並降低運動傷害,因此,沒有做足暖身動作將會為運動訓練帶來不可預期的傷害。

運動前進行充分的暖身動作,能有助於降低運動傷害的風險。

回歸主題!我們習慣運動暖身前,轉動手腕和腳踝關節主要是具有促進血液循環及預防扭傷的功能,而前者的目的是透過活動離心臟最遠的兩個關節來促進血液循環,以便提高接下來要進行的伸展與暖身運動效果;至於預防扭傷這塊,就必須先由扭傷的原理進行說明。

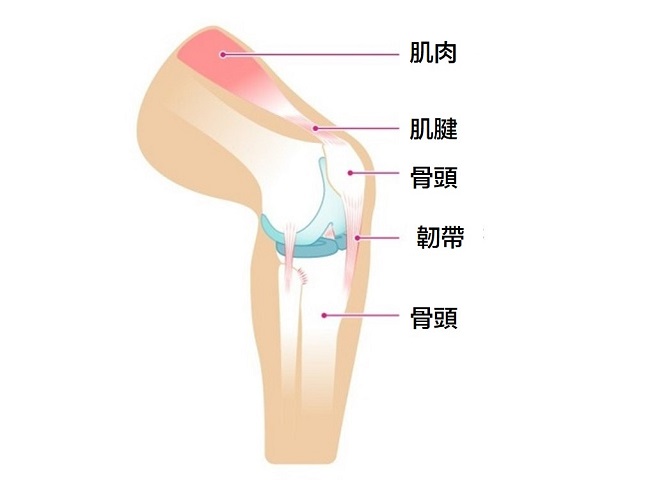

扭傷基本上是因為骨頭與骨頭之間的韌帶過度伸展或斷裂所引起,是屬於肩關節損傷的一種,這意謂著只要一開始藉由伸展動作,讓腳踝習慣運動時會進行伸展的方向,就可以降低因運動所引起的受傷風險。

然而,骨頭之間的韌帶不像肌肉一般的伸縮自如,它主要是一種將骨頭與骨頭連結起來的結締組織,必須要透過一定的時間讓韌帶進行伸展,但韌帶卻無法透過大腦的意識進行收縮,因此,只要一但伸展過度韌帶的反應就會變差及變遲鈍,所以當我們進行手腕或腳踝關節的轉動時,最多也就只能用保養的觀點來進行伸展並給予刺激而已。

骨頭之間的韌帶不像肌肉一般的伸縮自如,必須要透過一定的時間讓韌帶進行伸展。 ©healthline

扭轉手腕及腳踝關節這兩個部位的動作,自然而然的也會伴隨著屈曲和伸展,對於放鬆關節部位或多或少有一些幫助,但如果你想要好好的拉筋伸展,還是要把意識集中再想要伸展的部位,並施以多方向的彎曲、外旋或內旋等不同的組合性動作,例如手腕部位可以透過不同的伸展方式,加強刺激前臂肌群部位,當你下次在進行這種看似習以為常的動作之前,能夠先了解這個動作的目的與作用,否則不僅沒降低運動傷害反而增加風險。

資料參考/thestar、livestrong

責任編輯/David

優活健康網

蹲馬桶不超過多久才正常?醫師警告超過這個時間會出現5種嚴重後果

2024-02-07

不少民眾上廁所喜歡滑手機兼追劇,馬桶一坐就是好幾分鐘,但要小心大便時間太久,可能引發痔瘡、便秘等一系列健康問題!到底上大號時間多久才正常?大便時間過久又該如何改善呢?大腸直腸外科醫師建議,大便一次最好別坐超過5分鐘,更提供6招幫助改善排便不順問題。

不少人喜歡蹲馬桶滑手機,小心大便時間太久表示身體出現這些問題!

優仕奇診所大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書粉絲頁發文指出,常聽到不少媽媽抱怨,丈夫當上爸爸後如廁時間大幅增加,英國過往有一項調查發現,爸爸們每年平均有7小時躲在廁所裡,僅為逃避家人。廁所是爸爸們的極靜樂土,可以暫時逃避另一半的嘮叨與孩子的嬉鬧,享受獨處自在的空間。

大便時間過久會有哪些問題?

不過,陳威佑警告,若以醫師的觀點來看,如果養成了「長時間坐在馬桶上大便」這樣不良的如廁習慣,長期下來可能會引發一系列健康問題:

1.痔瘡:久坐會增加腹部內的壓力。這導致大便時流入直腸靜脈的血液減少,最終導致血液積聚在肛門的血管墊中。這使得痔瘡更容易發展。

2.便秘:大便時間過久,本身就是便秘的表現,這可能導致大便硬化和乾燥,使排便更加困難。

3.肛裂:長期的便秘和用力大便,可能導致肛門裂口,引起疼痛和出血。

4.直腸脫垂:長期的大便困難可能導致直腸脫垂,這是直腸向下滑動到肛門的異常情況。

5.腹部不適:如果長時間壓迫腹部,可能會造成腹部的脹氣、疼痛、抽筋等,影響消化和吸收的功能。

長期大便時間過久就會出現這5種影響健康的問題!

大便時間多久才是正常?

到底上大號時間多久才正常?陳威佑說明,健康成年人的正常排便時間,坐著時平均需要2分鐘,而蹲著時約51秒。因此,一般建議的排便時間,最好控制在3~5分鐘以內,才不會發生痔瘡等疾病。

大便時間過久如何改善?

如果想要改善排便時間過長的問題,陳威佑也建議以下6種改善方法:

1.吃足夠纖維:多吃水果蔬菜、全穀類可以幫助軟化大便、增加大便量、促進腸道蠕動。

2.喝足夠水:水有助於保持大便的濕潤和軟化,從而減輕排便困難。

3.規律排便:盡量在每天固定的時間段內排便,例如早上起床後、飯後等,可以培養良好的排便習慣。

4.避免延遲排便需求:當感到排便需求時,儘早去廁所不要憋。延遲排便可能會使問題惡化。

5.避免用力排便:用力排便可能會增加肛門和直腸的壓力,導致問題。在排便時應輕柔,不要過於用力。

6.增加運動量:適當的運動可以增強體力、改善血液循環、刺激腸道活動、預防便秘。

陳威佑提醒,排便時記得不要一邊看書或滑手機,一有便意就進入廁所,務必在5分鐘內將直腸排空,才能減少肛門持續受壓的時間。如果排便時間過久持續發生,並且伴有其他不良症狀,例如大便帶血、腹痛劇烈、體重下降等,應及時去看醫生,查明原因並接受治療。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

舒緩膝蓋疼痛的4種按摩手法

2017-09-14

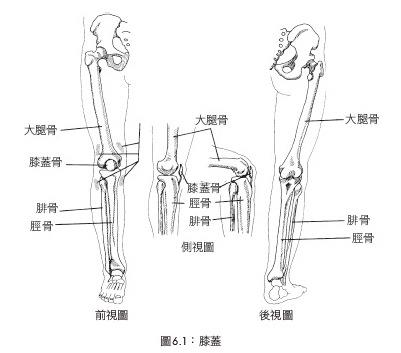

在承重和支撐動作時,膝蓋提供很重要的穩定性。大腿骨和脛骨,以及韌帶、肌腱和軟骨構成的複雜結構,三者排列是否恰當正是身體能否穩定的因素。膝蓋是腿中間的關節,從上方的髖部傳遞動作和負重,並從下方的腳踝和雙腳傳遞壓擠和動作。

膝蓋緊繃的因素有很多,可能是大腿骨旋轉,或髖部、腳踝或雙腳排列不正,也可能是行走方式不對或骶髂關節歪了。

舒緩膝蓋疼痛的4種按摩手法

膝蓋的解剖結構

構成膝蓋關節的骨骼包括大腿骨、脛骨和膝蓋骨。脛骨外側有另一塊小腿骨頭,叫做腓骨。腓骨僅和另一塊小腿骨頭連結,不連到大腿骨。腓骨的作用就像支撐小腿的飛拱(注:哥德式建築的特色,為支撐主體的結構),雖然不直接支撐膝蓋,但非常重要。

重點提示:在使用膝蓋的其他舒緩姿勢前,一定要先舒緩膝蓋骨。

1. 向兩側推膝蓋骨:用舒適的姿勢坐著,雙腿伸直但不要卡緊。輕輕用拇指和其他手指的指尖扶著膝蓋骨。

輕輕將膝蓋骨向內側(朝著另一條腿)推,然後向外側推,感受身體是否比較能接受推向某一邊,或者動作是否受阻。把膝蓋骨推向比較習慣和比較輕鬆的方向,停留10~30秒。

1. 向兩側推膝蓋骨:用舒適的姿勢坐著,雙腿伸直但不要卡緊。輕輕用拇指和其他手指的指尖扶著膝蓋骨。

輕輕將膝蓋骨向內側(朝著另一條腿)推,然後向外側推,感受身體是否比較能接受推向某一邊,或者動作是否受阻。把膝蓋骨推向比較習慣和比較輕鬆的方向,停留10~30秒。

2. 上下推膝蓋骨:放開膝蓋骨,檢查兩個方向的活動範圍是否都擴大了(如果向兩邊移動都不甚順利,你可能需要稍微向後躺來放鬆膝蓋骨)。

接下來讓膝蓋骨向下朝著腳推動,然後向上朝著頭推動,再度評估動作的輕鬆和舒適程度。朝著比較輕鬆的方向推動,停留10~30秒

3. 朝對角線推膝蓋骨:然後檢查膝蓋骨能否朝對角線推動,上外、下內,然後上內、下外(圖6.6和6.7)。放鬆,檢查所有四個方向的活動範圍是否都擴大了。

主要的膝蓋舒緩姿勢用於膝蓋內側的痠痛點,就在脛骨頂端和大腿骨下緣連接的地方。把膝蓋擺成這種姿勢,可把痠痛點擱在「曲面」內。

主要的膝蓋舒緩姿勢用於膝蓋內側的痠痛點,就在脛骨頂端和大腿骨下緣連接的地方。把膝蓋擺成這種姿勢,可把痠痛點擱在「曲面」內。

尋找酸痛點

4. 主要膝蓋舒緩姿勢:彎曲膝蓋,把腳踝放在另一邊的膝蓋上。你可以把手指輕輕放在痠痛點上,察看是否變得柔軟或開始跳動。擺這個姿勢時,你可以坐著或躺著,看哪種姿態比較舒服。把手放在腳跟上,朝著膝蓋輕輕扭轉腳跟。

要調整痠痛點的位置,改變膝蓋的彎曲程度,稍微抬起腳踝,直到你覺得痠痛點已經盡可能地軟化下來,或者釋放出脈動。你會知道怎麼樣才是最好的舒緩姿勢,因為痠痛會大幅減輕,組織也會軟化,並覺得痠痛點微微跳動。

決定最好的姿勢後,慢慢從扭轉的腳跟朝著膝蓋往上壓,感覺痠痛點是否出現跳動或舒緩。保持這個姿勢10~30秒。慢慢放鬆,免得又回到停滯狀態

書籍資訊

◎圖文摘自商周文化出版,露恩.歐弗麥爾著作《疼痛自療全解(改版):骨骼與身體自我矯治療法喚醒身體自癒力》一書。自一九七八年開始,歐弗麥爾在她開業的骨骼與身體自我矯治療法診所中治癒了無數的民眾。她每年參與三十場骨骼與身體自我矯治療法研討會,教導無數學生和講師,另外也參於專業會議,並為美國、澳洲和紐西蘭撰寫新聞稿。她是骨骼與身體自我矯治療法的持照高級講師,在佛羅里達領有按摩治療師的執照,並在佛羅里達和美國各地提供成人教育課程,已得到治療按摩與身體工作國家認證委員會(NCBTMB)認證。

身上老是這裡痛那裡痛,試過各種方法卻總是成效不彰?全台首度引進風行歐美數十年的「骨骼與身體自我矯治療法」,操作簡單,過程無痛,功效驚人!

骨骼與身體自我矯治療法是一種溫和、非侵入性、以整骨療法為基礎的療法,能有效消除急性和慢性的疼痛及壓力模式,減少慢性肌肉緊繃、放鬆關節、提高靈活度、改善循環和放鬆全身。本書包含詳盡的骨骼解剖插畫與練習圖解,引導讀者學習身體擺位、姿勢和動作,消除疼痛不求人,也無需特殊設備,在家自己做省時又安全。

•更多書籍資訊 請點此

◎圖文摘自商周文化出版,露恩.歐弗麥爾著作《疼痛自療全解(改版):骨骼與身體自我矯治療法喚醒身體自癒力》一書。自一九七八年開始,歐弗麥爾在她開業的骨骼與身體自我矯治療法診所中治癒了無數的民眾。她每年參與三十場骨骼與身體自我矯治療法研討會,教導無數學生和講師,另外也參於專業會議,並為美國、澳洲和紐西蘭撰寫新聞稿。她是骨骼與身體自我矯治療法的持照高級講師,在佛羅里達領有按摩治療師的執照,並在佛羅里達和美國各地提供成人教育課程,已得到治療按摩與身體工作國家認證委員會(NCBTMB)認證。

身上老是這裡痛那裡痛,試過各種方法卻總是成效不彰?全台首度引進風行歐美數十年的「骨骼與身體自我矯治療法」,操作簡單,過程無痛,功效驚人!

骨骼與身體自我矯治療法是一種溫和、非侵入性、以整骨療法為基礎的療法,能有效消除急性和慢性的疼痛及壓力模式,減少慢性肌肉緊繃、放鬆關節、提高靈活度、改善循環和放鬆全身。本書包含詳盡的骨骼解剖插畫與練習圖解,引導讀者學習身體擺位、姿勢和動作,消除疼痛不求人,也無需特殊設備,在家自己做省時又安全。

•更多書籍資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅