運動星球

活化「棕色脂肪」能燃燒20%基礎代謝率,想不瘦都難!

2019-09-19

對於脂肪這個東西,相信大家都不陌生。囤積在女性體內的脂肪大多聚集在臀部和大腿,這稱為做皮下脂肪;男性則通常堆積在腹腔,也就是內臟脂肪。但是,脂肪裡只佔體重0.1%的棕色脂肪竟能提燃燒20%的基礎代謝率。然而近年來科學家證實成年人有棕色脂肪組織,如果活化棕色脂肪,可能是高效率的減肥法。

活化「棕色脂肪」能燃燒20%基礎代謝率,想不瘦都難!

身體有「白色脂肪」與「棕色脂肪」

目前已知脂肪組織有兩種,皮下和內臟脂肪是白色脂肪,另有一種數量稀少的棕色脂肪,兩者不但分布位置大不相同且功能也差很大。 白色脂肪負責儲存能量,像不停擴建的一排倉庫;棕色脂肪則像一座鍋爐,快速燒脂產熱,用來保持體溫。國內外愈來愈多人討論棕色脂肪,正因為它很可能是未來減肥的一記妙招。 棕色脂肪過去被認為只出現在嬰兒期,直到1990年代末期,科學家才發現成人身上可能還殘留著一點棕色脂肪組織,然而學界更是直到2009年才找到平息爭論的確切證據,證實了兩件事:第一是成人真的有棕色脂肪,第二是粗估出了這種特殊脂肪組織的量。

根據刊登在《新英格蘭醫學期刊》的一項研究顯示,受測成人鎖骨上方棕色脂肪組織平均重63公克,若都能充份活化,一年可燃燒掉相當於4.1公斤脂肪的熱量。此外,2014年6月《自然》期刊文章也指出成人體內約有50~80公克棕色脂肪,換句話說,棕色脂肪雖然只佔成人體重約0.1%,最佳情況下卻能燒掉每天基礎代謝量10~20%的熱能,是一種效率極高的能量轉換方式。然而白色脂肪細胞是一種細胞質中懸浮著脂肪滴的特殊細胞,組織外觀呈淺黃或白色,當飯後血糖升高,胰島素可打開脂肪細胞表面通道,葡萄糖分子進入細胞,轉變成細小的脂肪滴儲存,皮下和內臟脂肪都由這種白色細胞堆積而成。

身體有「白色脂肪」與「棕色脂肪」 ©tasteaholics.com

棕色脂肪藏身後頸和鎖骨

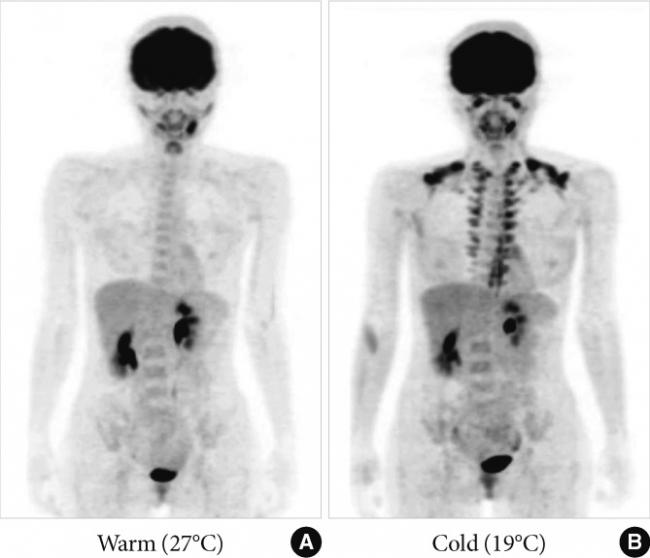

西元2009年以來,科學家不斷嘗試用正子攝影、電腦斷層掃描、分子標記,和其他新技術,都想找出棕色脂肪的確切位置。然而在成人身上發現,脖子後方深層接近脊椎處,還有左右鎖骨上方,是確定包埋有棕色脂肪組織的位置。另外在心臟側面、胸椎兩側,以及兩側腎臟上方的腎上腺周圍似乎也存在棕色脂肪,不過還未定論。目前也有科學家認為這三處可能不是棕色組織,而是白色脂肪細胞中較特殊的一類,稱為「米色脂肪細胞」,這類細胞能生成大量UCP1,比一般白色細胞有更高的產熱能力在自然界,會冬眠的動物如熊,正因體內棕色脂肪組織比例高,因此能在酷寒下保持體溫,在一個冬天睡下來,瘦了一大半。聽起來非常美好,這意思不就暗示躺著也能瘦嗎?不過請等等,所有美妙的想像,必須先通過客觀事實的檢驗才能成真。

©researchgate.net

如何活化棕色脂肪?

棕色脂肪組織的活性由交感神經控制,交感神經末梢伸入棕色組織內,會分泌去甲基腎上腺素(norepinephrine,舊稱「正腎上腺素」),刺激細胞分解脂肪轉化成熱量。交感神經是自律神經系統的一部份,負責調節內臟和肌肉因應內外環境的變化,例如冷熱。近年發表在《新英格蘭醫學期刊》、《臨床研究期刊》等刊物的研究報告都顯示,氣溫降低時,棕色脂肪組織的活性會升高。 研究指出,連續六星期、每天2小時待在攝氏17度房間內,或是連續10天、每天留在攝氏15~16度的低溫環境6小時,棕色細胞活性會顯著增加。

不過這些研究,都還只顯示棕色組織活性和低溫有關,尚無法闡明因果關係。從食物來說,對交感神經有輕微刺激作用的化學物質,例如兒茶素和咖啡因,也可能提高棕色組織活性,此外,運動也是個好辦法?運動時人體會分泌去甲基腎上腺素、鳶尾素等荷爾蒙,都能活化棕色脂肪細胞。運動也分部位,例如有專門訓練上臂、腿部或胸腔的不同動作,不過截至目前,還沒有相關研究指出是否有哪種運動特別能刺激棕色脂肪。至於洗冷水澡是不是也能刺激細胞活性?但是,暴露在低溫中必須經過一段長時間才有用,目前還沒有證據顯示洗冷水澡的短時間有效。

如何增加棕色脂肪細胞?

棕色脂肪和白色脂肪之間,似會彼此抗衡,皮下和內臟脂肪愈多,棕色脂肪量會變少且活性也會降低。此外,棕色脂肪總量也和年齡有關,年紀愈大,量愈減少。根據《臨床研究期刊》2013年一項研究指出,長時間暴露低溫下除了刺激棕色脂肪活性外,棕色脂肪組織體積也會增加,另外也有研究者認為,運動、兒茶素、咖啡因等可能也有促進棕色細胞增生的效果。

運動可以促進棕色脂肪增加

其實,想瘦身的不餓法門就是吃得健康、規律運動的方式才是最實在,體重不僅會慢慢下降,身體也會變得較輕盈健康。若控制得好,到了冬天體重反彈的機會也會大幅降低。

資料來源/康健、tasteaholics

責任編輯/妞妞

運動星球

3種錯誤觀念讓你大幅提升運動傷害!

2019-06-03

有些人在運動時感到身體不適並不會停止,在忽視警訊的狀況下,不僅會降低運動表現,還會傷害身體。雖然我們都知道當身體長久不動時,就容易像機器零件生鏽一樣慢慢失去功能,但是有時過多的鍛練反而更傷身體!以下3種錯誤觀念,不僅會讓你運動傷害增加,嚴重時可能會好一陣子不能運動。

3種錯誤觀念讓你大幅提升運動傷害!

運動後身體痠痛就是有動到?

許多人總認為運動就是要做到腰酸背痛,要做得有感才是真的讓身體動起來,甚至進行了很多身體也吃不消的高強度高頻率運動,接著忍受好幾天的痠痛。其實,運動過度是一項大忌!當尤其很久沒運動,在突然運動之下就更容易受傷,然而一般的運動過度造成的遲發性肌肉痠痛,在運動後的兩到三天發生,最長一個禮拜便會自然消除,如果疼痛超過七天就是運動傷害了!但若是同個部位反覆性地疼痛,便不該排除該部位或關節受傷的可能性。

除此之外,運動訓練更著重在持之以恆,頻率約一週三次更勝於單次的激烈運動,讓身體控制在肌肉有點痠痛甚至不痠即可,絕不要因這ㄧ周少做一次運動,就在第二次運動時加強強度補回來且強迫自己運動過度,這樣不僅會提升運動傷害的機率,還會降低運動表現。

運動後身體痠痛就是有動到?

運動受傷後,不痛就沒事?

如果運動後以單純傷害疼痛做為評估標準其實是不準確的,因為每個人受傷的狀態不一樣,然而對於慢性退化的受傷而言,服用止痛藥雖能緩和疼痛但並非長久之計,只能治標不治本!正確的方式應該要找到確切的傷痛位置,並進行「緩解、治療、治癒」的過程,而非一味地止痛消炎,掩蓋目前所見的問題。許多民眾到醫院找骨科醫師治療,但狀況可能還沒嚴重到需開刀,因此透過定期服用止痛劑緩解疼痛,像是我吃止痛藥就不痛了,所以我天天吃止痛藥,表示我身體沒什麼問題!這種說法其實並不正確,治療方式需要由醫師評估後,選擇適合療法方能達到理想效果,像是針對運動傷害,除了一般復健之外,實際上仍有許多注射治療的方式,能在病情尚未加重前代替手術,達到積極恢復的效果。

運動受傷後,不痛就沒事?

治療後就完全康復?

在運動傷害發生後,找醫生打針、服藥、開完刀就真的痊癒了嗎?其實並不然。讓該部位不疼痛只是基本,但在受傷地方還未恢復之下就回去激烈運動,這樣受傷的機會就會提高許多。因此,在治療的中後期加入功能性訓練也是相當重要,畢竟唯有在運動時適當控制強度,在治療後鍛練周邊肌肉以防範未然,才能避免反覆受傷造成永久性的傷害。是否很多患者在運動過後膝蓋不舒服,在冰敷以及吃止痛藥消腫後,膝蓋總是有卡卡怪怪的感覺?同時還會發出喀喀聲響,在診療後才發現是膝蓋前十字韌帶撕裂或是骨頭受傷?最後透過增生注射治療以及適度的復健,曾能重拾運動生活?所以,千萬不要以為自己應該已經康後後就立刻劇烈運動,還是要請專業醫生評估後再繼續活動。

資料來源/康健、侯鐘堡醫師

責任編輯/妞妞

運動星球

物理治療進階課程:FR®功能性活動釋放課程®等你來報名

2016-09-22

功能性活動釋放課程包含三個部分(上肢、下肢、脊椎),分別為三天徒手實作課程、以及一份必需的線上資料課程(觀念闡述以及科學背景),每個認證都要求使用者以課程概念完整呈現各個部位的評估治療以及復健技術。

課程介紹

章節 1:介紹

章節 2:功能性解剖觸診系統的評估

* 針對性觸診技術在診斷及治療的重要性

* 功能性解剖觸診的觀念及原則

章節 3:BioFLOW ANATOMY

* 一種全新觀念,把人體組織各個細胞階層的連結完整闡述以及概念化的方式

章節 4:目標組織

* 深入了解人體結締組織系統

* 如何透過不同的徒手技術來改變組織結構

章節 5:功能性活動釋放系統的理論架構

* 關於此系統的科學文獻背景及對軟組織處理的發展方向

章節 6:功能性解剖釋放的原則

* 軟組織徒手處理的時間跟目的

* 分層技術(Layering Technique)

* 肌外膜渠道(Epimysial Groove)

章節 7:漸進漸退-角度化等長負荷Progressive & Regressive Angular Isometric Loading (PAILs/RAILs)

章節 8:漸進漸退-角度化等長負荷使用原則

只要成功完成此課程,參與者將有功能性解剖課程的認證,使可以此宣稱成為FR® or FRC®課程的合格使用者。

Functional Range Release™ 功能性活動度釋放課程™講師介紹

DR. JOHN SARATSIOTIS

學歷

物理治療師 (Technical Educational Institute,TEI) 當代醫療性針灸執照(McMaster University)

脊骨神經醫學博士(New York Chiropractic College)

文學士 _ 理學士 (McMaster University)

證照-繼續教育

Functional Anatomy Palpation™ (FAP)講師

Functional Range Release™講師

Motus Taping Methods 講師 當代醫療性針灸執照

Graston Technique™認證

Activator™ Methods Technique 認證 舉重傷害專業學程

著作

尺神經壓迫性神經病變: 肘隧道症候群 ---JMPT, June 2005

筋膜: 人類健康表現上的臨床應用---共同 作者 後骨膜間神經症候群的軟組織操作術,應 用與治療---JBMT Oct 2010

美國職籃NBA 及 美國職棒MLB等10多個職業隊伍物理治療師運動傷害防護員指定合作證照

中華民國物理治療師公會全國聯合會學分認證申請中

課程目的

將世界最新資訊引進臺灣並給予參加人員提升專業知識,使之提高競爭力,將臺灣向前推進。

FR®功能性活動釋放課程®

主辦單位

陽明大學物理治療學系

轉動運動顧問有限公司

課程日期

11月19、20、21日

上課時間

每日9:00-17:00

課程地點

陽明醫學院 臺北市北投區立農街二段155號 研究大樓6樓,物理治療學系 601室

教材

課程學科教材一份

報名費用

三日(六、日、一)課程

8月25號起至11月10號前報名

費用:新台幣4萬或1200美元

(取前30位報名,以匯完款郵件通知為順序先後排列)

-------------------------------------------------------------------------

報名條件

優先對象:物理治療師及運動防護員

競技運動員、教練健身房教練、工作室教練等亦可報名參加。

課程報名網址連結

課程報名最後處請加註:*Referral Info: Who referred you?*< Sam Tseng

以上連結為PayPer付款,若是沒有上述連結付款方式也可以選擇下列方式,可將費用轉入以下資訊並填妥資料,會有專人為你服務:

ATM轉帳或跨行匯款

銀行代號 822

分行名稱 中國信託江翠分行

帳號 576540252059 (12碼)

戶名 轉動運動顧問有限公司

-------------------------------------------------------------------------

招收名額

總上限人數40名

先後錄取順序以完成匯款手續時間為憑。填妥基本資料如下:

1.中 / 英文姓名<須與護照相同>。

2.聯絡電話。

3.郵遞區號及中文地址。

4.電子郵件。

5.服務單位。

6.職稱。

填妥資料寄送到:turnfitness@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------

本次課程候補2人,開課前若正取學員報名後因故不克參加則遞補之,若該梯次無缺額可供遞補,則無息退還報名費。

注意事項

研習期間請穿著運動服裝、運動鞋以利實踐動作執行。

如有天災、氣候或不可抗拒的因素,主辦單位有權臨時修正或變更課程之權利。

退費辦法

若是繳交報名費用後不克參加者,依下列規定退費:

(11/15)以前提出退費申請者,退費過程產生手續費故扣除一成,9折退費。

參加名單寄出美國FR協會後恕不退費。

如有疑問,請電洽王慧琳小姐(02)2253-1386或是電子信箱turnfitness@gmail.com。

活動粉絲頁 https://www.facebook.com/events/346009359075251/

陽明大學物理治療學系

轉動運動顧問有限公司

課程日期

11月19、20、21日

上課時間

每日9:00-17:00

課程地點

陽明醫學院 臺北市北投區立農街二段155號 研究大樓6樓,物理治療學系 601室

教材

課程學科教材一份

報名費用

三日(六、日、一)課程

8月25號起至11月10號前報名

費用:新台幣4萬或1200美元

(取前30位報名,以匯完款郵件通知為順序先後排列)

-------------------------------------------------------------------------

報名條件

優先對象:物理治療師及運動防護員

競技運動員、教練健身房教練、工作室教練等亦可報名參加。

課程報名網址連結

課程報名最後處請加註:*Referral Info: Who referred you?*< Sam Tseng

以上連結為PayPer付款,若是沒有上述連結付款方式也可以選擇下列方式,可將費用轉入以下資訊並填妥資料,會有專人為你服務:

ATM轉帳或跨行匯款

銀行代號 822

分行名稱 中國信託江翠分行

帳號 576540252059 (12碼)

戶名 轉動運動顧問有限公司

-------------------------------------------------------------------------

招收名額

總上限人數40名

先後錄取順序以完成匯款手續時間為憑。填妥基本資料如下:

1.中 / 英文姓名<須與護照相同>。

2.聯絡電話。

3.郵遞區號及中文地址。

4.電子郵件。

5.服務單位。

6.職稱。

填妥資料寄送到:turnfitness@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------

本次課程候補2人,開課前若正取學員報名後因故不克參加則遞補之,若該梯次無缺額可供遞補,則無息退還報名費。

注意事項

研習期間請穿著運動服裝、運動鞋以利實踐動作執行。

如有天災、氣候或不可抗拒的因素,主辦單位有權臨時修正或變更課程之權利。

退費辦法

若是繳交報名費用後不克參加者,依下列規定退費:

(11/15)以前提出退費申請者,退費過程產生手續費故扣除一成,9折退費。

參加名單寄出美國FR協會後恕不退費。

如有疑問,請電洽王慧琳小姐(02)2253-1386或是電子信箱turnfitness@gmail.com。

活動粉絲頁 https://www.facebook.com/events/346009359075251/