優活健康網

50歲以上族群應警覺!醫師警告,多發性骨髓瘤嚴重影響骨頭與腎臟健康

2025-04-10

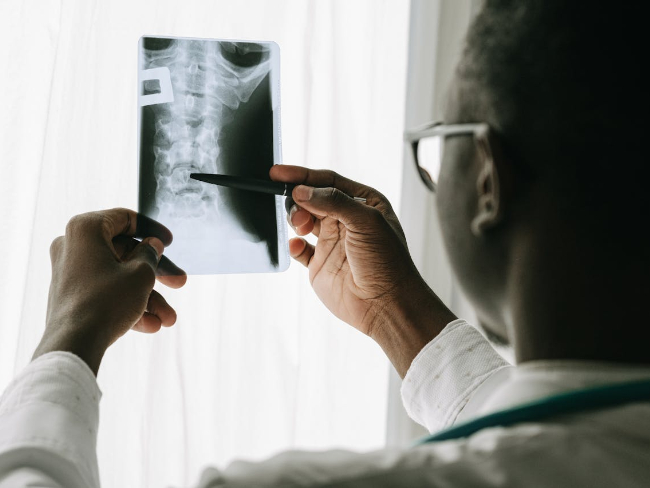

52歲白先生右側臀部疼痛長達6個月,無法久坐,嚴重影響工作與生活。經血液腫瘤科醫師釐清,原因為「多發性骨髓瘤」引發的骨頭侵蝕,經標靶藥物與自體幹細胞移植後控制病情。醫師提醒,長期骨頭疼痛治療不佳的人,要懷疑可能是惡性腫瘤疾病引起骨頭轉移的症狀,需進一步檢查。

白先生以為工作勞累才導致臀部疼痛,只去做復健和民俗整復,痛到無法忍受才到醫院就醫,做電腦斷層檢查影像發現坐骨骨頭被侵蝕的病灶,轉診到台中慈濟醫院血液腫瘤科。

經台中慈濟醫院血液腫瘤科醫師黃冠博抽血檢驗,多項腫瘤指數都是正常,懷疑白先生疾病不單純,進一步做血液蛋白質免疫電泳分析,發現血清中的單株球蛋白濃度異常升高,再經由骨髓切片檢查,確診為「多發性骨髓瘤」造成的骨骼病變與「單株丙型免疫球蛋白血症」。

多發性骨髓瘤會侵蝕骨頭

黃冠博表示,人體免疫系統中淋巴系列細胞,部分會分化成「漿細胞」。漿細胞功能是製造分泌各種免疫球蛋白,即產生對抗外來病毒或細菌的抗體。但多發性骨髓瘤會導致漿細胞腫瘤在骨髓中異常增生,造成貧血,癌細胞容易侵蝕破壞骨頭位置,同時過多的單株輕鏈球蛋白,可能造成腎臟功能惡化。

黃冠博說明,好發於老年族群,特別是50~60歲以上之年長者,且發病率與年齡增長成正比,建議此族群定期接受健檢。雖然多發性骨髓瘤是不易根治的血液疾病,但若能注意生活方式,亦能和癌症共存。

白先生罹病後接受第1雙線標靶藥物、免疫調節藥物及類固醇合併治療,並收集自體周邊血造血幹細胞,前年6月做自體幹細胞移植,定期回診追蹤控制病情。白先生表示雖然之前有定期健康檢查,但近年因工作太過於忙碌,輕忽身體發出的警訊,現在要好好照顧自己的健康。

恐致貧血、腎功能惡化

黃冠博指出,多發性骨髓瘤臨床症狀表現很多元,包含高血鈣、腎功能惡化、貧血和蝕骨病變,因為症狀徵象常與其他內、外科疾病相似,臨床醫師診斷其實並不容易,需要多種血液檢驗、影像醫學和骨髓檢查,來確定疾病範圍和嚴重程度。

黃冠博提醒,若有類似骨髓瘤常見症狀,如不明原因骨頭疼疼痛、出血,並且在經評估治療後仍遲遲未改善,或是找不到原因甚至惡化,就要有所警覺,尋求進一步的檢查來診斷,才能對症下藥。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

過度的飲食讓腸胃道不舒適!在早晨和周末進行輕斷食讓身體煥然一新

2022-08-03

對於從不錯過早餐,一天三餐正常規律的人而言,如果告訴他:「不必吃早餐」,「斷食(fasting)有益健康」,對方恐怕會很吃驚吧。即便對方認為自己「沒有吃那麼多」,以現代人偏好高蛋白、高脂質的飲食方式來看,其實已經發生營養過度的問題了。

過度的飲食讓腸胃道不舒適!不如在早晨和周末進行輕斷食讓身體煥然一新。

開始執行輕斷食

施行輕斷食的第一個優點是能幫助改善血液循環。過度飲食導致器官過勞,血液無時無刻都往腸胃集中。輕斷食則可以減輕其負擔,使血液循環至四肢末梢,進而改善虛冷問題。第二個優點是可協助代謝血液中的老廢物質。一旦因虛冷造成血液循環變差,無法順利將老廢物質排出體外,血液便會變得混濁。輕斷食的排毒作用,便有助於代謝這些老廢物質。

輕斷食的功效當然不僅只於此,還有例如:提高免疫力、減重、改善味覺、提神醒腦、積極樂觀,以及容易熟睡等作用。施行嚴格的斷食並不容易,但如果是輕斷食的話,任誰皆可以輕易地嘗試。當感到自己可能「吃太多」時,不妨嘗試看看輕斷食法吧,會感受到到身體變得十分輕盈自在喔。

斷食期間的注意事項

・應注意補充水分。

・若感到飢餓,可飲用味噌清湯或黑糖紅茶。

・若出現低血糖症狀,如寒冷、冒汗、心悸和手腳顫抖等症狀,請適時補充糖分。

・慢性疾病或藥物服用者,請在施行之前諮詢原看診醫師。

・斷食結束後不宜立刻恢復正常飲食,請先食用清粥等清淡食物作為緩衝,讓胃適應進食後,再逐步恢復飲食。

睡前三小時不進食

在前幾節的介紹中,已為各位說明了身體寒冷容易引起肥胖。而虛寒體質者亦有不少人同時抱有睡眠相關的煩惱,如「總是睡不好」,「半夜容易醒來好幾次」,「早上起床精神不濟」等等。熬夜、半夜吃零食和吃宵夜等行為,皆會導致腸胃無法休息,一直處於血液和能量集中於腹部的一個狀態。晚上讓器官獲得充分的休息是非常重要的。

睡前三小時不要進食,讓身體器官能獲得充分的休息非常重要。

這樣會影響睡眠品質

進食最遲應控制於睡前三至四小時之前結束。腸胃若是不斷在工作,便難以進入睡眠狀態。如果不得已因為工作延遲吃晚餐的時間,請盡量選擇攝取容易消化的食物。反之亦然,空腹狀態同樣不利於睡眠。此時可以嘗試喝些東西暖暖胃。但請避免飲用含有咖啡因的飲品。當然也請別忘了穿上你的肚圍。

資訊

• 文章摘自莫克文化,石原新菜 著《整腸瘦身法:溫養腸道輕鬆瘦!》一書。

在中醫概念裡,腹部的漢字寫作「御中」,代表身體的正中心,人體腹腔裡有很多器官,同時亦有非常多的血管;人體所需的營養成分經腸道消化吸收後,會經由血液循環運送至全身,腸道進而從血液中獲取養分,意思也就是說,腸道功能越好,血液循環便越好,反之血液循環越好,腸道功能則越好;藉由從外部和內部雙管齊下來溫暖腸道,可以促進血液的流動,達到改善全身的血液循環,也提升人體代謝功能的效果,為了能夠更有效地達到減重效果,首先必須要留意腸道的保暖。

■擁有溫暖的腸道,將可讓我們:

1.增強免疫力,養成不易生病的健康體質。

2.提升肌力,讓身體健康有活力。

3.幫助消除肥胖,打造易瘦體質。

4.同時溫暖子宮與卵巢,有效緩解女性生理不適。

5.腸道通暢,改善膚況擁有好氣色。

更多《整腸瘦身法》資訊

整腸瘦身法:溫養腸道輕鬆瘦!

責任編輯/林彥甫

Heho健康

台大治療師提供運動菜單:20分鐘增強免疫、30分鐘逆轉發炎

2021-03-03

季節轉換,尤其早晚溫差大,這樣的天氣許多人容易感冒。台大醫院物理治療師陳昭瑩舉出研究實證,正確與適度的運動可以增強個人的免疫能力,對於生病後的康復也有相當大的好處,雖然這是大家都懂的道理,但是具體做什麼運動?做多久有效果?是很多人的困擾。

台大治療師提供運動菜單:20分鐘增強免疫、30分鐘逆轉發炎

研究:有氧20分鐘提升免疫、30分鐘降低炎症

研究顯示,20分鐘以上的有氧運動可以增強免疫力,降低急性上呼吸道感染的危險;而30分鐘以上的有氧運動,則可以降低身體的慢性炎症反應。

可不要小看「發炎」的問題,如果常常沒有原因的疲憊、痠痛,或是有過敏的問題,這些都是身體發炎的症狀。2004年2月號《TIME》雜誌把「發炎」稱為「神祕殺手」(Secret killer),包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、失智症等,都與慢性發炎有關。

但是,這樣慢性發炎的問題,並不像特定疾病能夠讓醫生對症下藥,還是需要靠類似「調整體質」的方式,從生活習慣慢慢調整起。「所以對於所有的國人來說,無論是對抗新冠病毒還是一般的季節性感冒,自我的超前佈署,就是提早養成每天規律運動的習慣。」陳昭瑩建議。

慢性發炎與癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、失智症等都有關

物理治療師推薦 4 種有氧運動

什麼運動最好呢?陳昭瑩推薦了 4 種有氧運動,包括有氧運動操、跑步、騎腳踏車、游泳等。

陳昭瑩建議,運動時間最少要20分鐘以上。運動頻率需要每周大於5天運動;運動強度要達到中等強度等級,即運動時的心跳需介於64%到76%的最大心率(最大心率粗估計算:220-年齡,詳細介紹請點此)。

突破體能瓶頸可以嘗試HIIT

如果養成了運動習慣,在體能訓練達到瓶頸後,原本的訓練模式不夠了。但是上班族運動的時間有限,陳昭瑩表示,屆時可以採用「高強度間歇性訓練(High Intensity Interval Training HIIT)」。

所謂的高強度間歇性訓練,就是頭尾10分鐘中阻力中速度熱身,中間以「10-20秒高速衝刺→2分鐘減速」間歇式方式持續30-40分鐘。陳昭瑩表示,HIIT的模式可以在相同的運動時間內,達到更強的有氧體能與肌力訓練的效果。

HIIT

大病初癒也需要運動復原體力

運動不只是增強免疫力,也有助於病後的修復。陳昭瑩指出,台大在收治的新冠病患中,觀察到病人在急性症狀控制好,進入恢復期時,普遍會出現體能與活動力衰退的現象。

物理治療師可以說是醫療界的運動專家,陳昭瑩指出,在大病初癒時,就可以透過物理治療師教導病人床邊運動,協助病人可以在較佳體能狀況下出院,重新回到家庭與社會活動。

運動補水很重要! 1小時需500-1000毫升

天氣炎熱,運動中要補充足夠的水分,在水分中含糖30-60克可幫助維持運動血糖穩定;大約運動1小時喝一瓶500-1000毫升含6%-8%碳水化合物的運動飲料。

不想喝含糖運動飲料的人,可以飲用純水加上吃富含糖與植物多酚的水果類,如柑橘、香蕉、芭樂、蘋果等水果,可達到一樣的效果。

文/林以璿

/ 關於Heho健康 /

什麼是「Heho」?Heho = Health & Hope

我們有最豐富的健康、運動、休閒、養生、美食,和人生經驗的心靈分享……我們有動人的小故事,更有醫生、護理師、營養師等專家對於健康和生活的建議,為大家帶來健康與希望。而我們的小心願是:您能喜歡這份用心,並分享給您的朋友!

【Heho官網】