運動星球

最大心率

2016-05-16

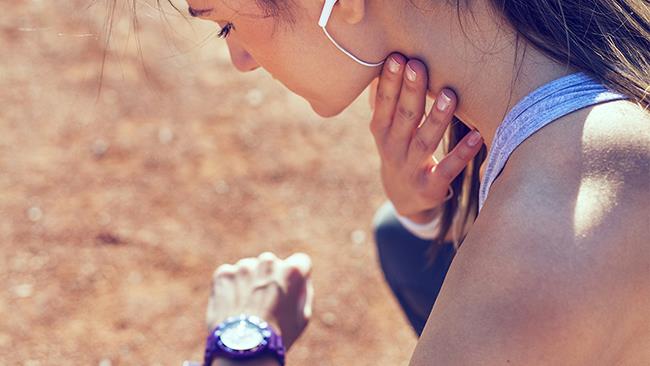

最大心率,是身體上每分鐘心跳速度的極限值,數值會因為每個人的年紀、性別與身體狀況不同,這項數值卻是安排所有訓練課表中最重要的一項指標,唯有了解自己的「最大心率」,才能依照「目標心率」才能在正確的目標區間中,達到真正的需求的訓練效果。

一般來說測量最大心率最準確的方式還是要藉由專業的醫療測定器材,不過一般來說,根據國民健康署,也就是現在常用的「預估」方式,以220減去年紀後 所得數字就是推估的最大心率,這樣推算方法也有很大的誤差,大約是正負十左右,另外一種206.9-(0.67乘上年齡)的計算方法,也可以得到最大心 率,而且誤差值只有正負五左右,比較起來是比較準確一點。

現在可以利用跑步的方式來測量,建議以學校操場作為測量場地,因為地形平緩,距離測定也比較準。

1. 一開始先進行800公尺暖身,暖身完成後,以自身最快速度跑一圈,並檢視心跳率。

2. 進行兩分鐘的動態恢復,再以自身舒服的速度跑一圈,並檢視心跳率。

3. 再重複一次第二步驟,這時檢查出來的心跳率應該會最接近自己身的最大心率。但是,對於心臟狀況的不佳的人來說,這樣的的測定也有危險性存在,所以還是要小心自己的身體狀況。

所以如何了解的自己的最大心率是運動健身上非常重要的一塊,這也就為什麼訓練計畫需要因人而異的關係,唯有越準確的最大心率,搭配上目標心率才能產生1+1>2的效果,所以再安排訓練計畫時,記得先了解自己的最大心率。

圖片來源:alluremedia.com

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5.《心跳率你最好的運動教練》,臉譜出版公司出版 (2015)

6. 山姆伯伯工作坊-靜止心率與功能性過度訓練

7. 山姆伯伯工作坊-利用心跳率來設計間歇訓練

8. 山姆伯伯工作坊-測量跑步時的最大心跳率

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5.《心跳率你最好的運動教練》,臉譜出版公司出版 (2015)

6. 山姆伯伯工作坊-靜止心率與功能性過度訓練

7. 山姆伯伯工作坊-利用心跳率來設計間歇訓練

8. 山姆伯伯工作坊-測量跑步時的最大心跳率

運動星球

哪種運動代謝才能提升你增肌與減脂的效能?

2019-08-05

只要有運動一段時間的人,都會知道我們將運動方式分為有氧運動與無氧運動,除此之外你的身體在運動期間還會使用「有氧代謝」與「無氧代謝」這兩種新陳代謝,來提供肌肉運作所需的燃料與能源,因此,你就必需要知道這兩個代謝在體內是如何運作,以及它們對你運動時的意義為何!

身體在運動期間還會使用「有氧代謝」與「無氧代謝」這兩種新陳代謝,來提供肌肉運作所需的燃料與能源。

無氧代謝:是在沒有氧氣的情況下通過碳水化合物的燃燒產生能量;當你的肺部無法將足夠的氧氣注入血液中以滿足肌肉對能量的需求時,就會發生無氧代謝這種情況,它通常僅用於短時間的運動能量供給,例如衝刺型短跑和高爾夫的揮杆等等。這些短時間爆發力的運動,當血液中的氧氣不足時,葡萄糖和糖原不能完全分解為二氧化碳和水,相反,也會因為這樣產生乳酸會在肌肉中積聚,並降低肌肉功能。

有氧代謝:是你的身體通過在氧氣存在下燃燒碳水化合物,氨基酸和脂肪來產生能量的方式,這就是為什麼這被稱為燃燒醣、脂肪和蛋白質的能量,有氧代謝主要持續產生用於運動和其他身體功能的能量,使用有氧代謝的運動包括長時間步行、長距離跑步或騎自行車。因為,在運動活動期間身體通常會在有氧和無氧代謝之間切換,這需要短時間的衝刺以及持續的跑步。

代謝的定義

代謝是指你的身體用於分解營養素的過程,形成細胞可用於獲取能量的化合物,並使用這些化合物來促進細胞功能,身體會分泌酶將食物分解成醣、蛋白質和脂肪;然後身體的每個細胞都可以將它們帶入,並在有氧或無氧代謝過程中使用它們以形成三磷酸腺苷(adenosine triphosphate, ATP),這是人體細胞中所需使用的燃料,基本上都來自食物的卡路里以這種方式進行燃燒,在每個細胞中產生能量,而身體的整體新陳代謝包括肌肉收縮、呼吸、血液循環、保持體溫、消化食物、排出體內廢物以及大腦和神經系統的運作功能;因此,燃燒卡路里的速度就稱為代謝率。

無氧與有氧代謝

無氧代謝不如有氧代謝有效!一個葡萄糖分子只能在無氧代謝下產生三個ATP分子,而它產生39個有氧代謝ATP是肌肉的動力,那因為無氧代謝只能使用葡萄糖和醣原,而有氧代謝也可以分解脂肪和蛋白質,因此,在無氧區和紅線區進行劇烈運動時,就會讓心率超過最大心率的85%將導致使用無氧代謝為肌肉提供動力。雖然你的身體會自然地使用能夠最好地完成工作的能量通路,但你可以選擇訓練的方式,來針對不同運動和活動的訓練計劃充分利用有氧和無氧代謝。

透過不同的訓練模式與體能狀況,充分利用無氧與有氧代謝!

有氧代謝資訊:

在有氧代謝過程中,人體使用葡萄糖分子產生36個三磷酸腺苷(ATP)分子。ATP是鍛煉肌肉的原因。無氧代謝用於劇烈肌肉收縮,每個葡萄糖分子僅產生兩個ATP分子,因此效率低得多。有氧代謝是細胞呼吸的一部分,涉及細胞通過醣酵解、檸檬酸循環和電子傳遞/氧化磷酸化來產生能量,身體為何為運動產生能量?這點將涉及一套詳細的化學反應。

身體如何使用有氧代謝

我們身體全天使用有氧代謝能量,為細胞、肌肉和器官提供固定的運作能量;這就是為什麼你有一個所謂能抱持身體正常功能的基礎代謝率。有氧代謝也是你的肺吸收血液中血紅蛋白,攜帶氧氣到你細胞組織的原因。氧氣用於有氧代謝以氧化碳水化合物;氧原子最終附著在排泄的二氧化碳分子中的碳上,因此,碳水化合物有氧代謝過程的唯一副產品就會是二氧化碳和水,所以我們的身體就通過呼吸、流汗和排尿來處理這些副產品,它與產生乳酸的無氧代謝相比,有氧代謝產生更容易從體內清除的副產品。

減肥和有氧代謝

如果你的目標是透過運動減重或減脂,那有氧代謝就是你最好的朋友,因為它從脂肪細胞中吸收脂肪,並燃燒它以產生供應給肌肉的能量外,它還會燃燒細胞中可利用的和儲存的醣(碳水化合物),因此,任何多餘的醣都不會變成脂肪囤積。所以,如果你攝入的熱量不比你消耗的熱量多,你就不會將額外的食物熱量儲存為脂肪,因此就會讓體內的脂肪逐漸的減少。

資料提供/draxe、bodybuilding

責任編輯/David

運動星球

壓縮衣褲,你真的需要嗎?

2016-11-30

現在已經有不少運動健身的朋友對運動裝備的關注度開始逐漸提高,他們會認真挑選運動中所需要的裝備,比如壓縮衣,壓縮褲,跑鞋,護具等等。

隨著天氣越來越冷,外出跑步的你很有可能在路上會遇到穿著像緊身褲也像壓縮褲的跑者。於是你腦海中可能會問:「這究竟是緊身褲還是壓縮褲呢?」外觀上壓縮褲和緊身褲幾乎一樣,那到底壓縮褲與緊身褲這類的衣物有什麼不一樣?又該如何區分這類壓縮衣褲和緊身衣褲呢?

壓縮褲與緊身褲的差別

緊身衣褲

有一種說法,緊身衣褲最早的起源可以追溯到歐洲歷史上的婦女束腰的習俗。在20世紀初,緊身衣開始由從事馬戲和雜技表演的演員穿著,到如今演變出更多時尚的造型。可以說,緊身衣褲的製作初衷,是為了形態的美觀,並不強調功能性。

如今的運動緊身衣褲的作用就是減少身體在運動過程中肌肉的抖動,提供肌肉和關節支撐以及保暖排汗作用。緊身衣穿上後有的一定的緊迫感和壓縮感,有助於減少寬鬆衣物造成的累贅,用以追求更好的運動體驗。

緊身褲

壓縮衣褲

從類別上來講壓縮衣和緊身衣是同一個概念。因為緊身面料本身就具有壓縮效果(指的壓縮肌肉)。以至於壓縮衣物的品牌也會在商品的介紹會用到緊身等等的字眼。

壓縮衣褲(compression garment)亦稱壓力衣褲。早期的壓縮衣褲由特殊材料的拼接和不同針織手法製成,是醫療中的一種輔助手段。而運動中使用壓縮衣褲,最初僅限於用在跑步及游泳上,但很快就延伸到其他項目,包括:棒球、籃球、自行車、足球、高爾夫球、體操、橄欖球、滑雪、網球、舉重、摔角等。

壓縮衣褲透過變更面料彈力(絕大多數以聚酯與彈性纖維或尼龍與彈性纖維混紡的細支紗製作),使身體的某個部位感覺到的緊身效果與身體其他部位不同。比如在小腿肚處使用的梯度壓縮面料。這種面料的彈力是自下而上的,越往上相對的越鬆。這樣會加速血液快速流回心臟,使乳酸快速分解。

由此產生的與加速回心血流有關的一切都成為壓縮衣標榜的好處,例如提高血液為肌肉的供氧率,加速乳酸分解,減少腫脹,加速恢復等等。

如何辨別別緊身衣和壓縮衣?

首先是來自面料的差異。壓縮衣褲使用錦綸(80%或以下)+氨綸(20%或以上)製成,而緊身衣褲則更多的使用了滌綸(80%以上)+氨綸(20%以下)製成。氨綸成分更高,並且加之錦綸的超耐疲勞特性決定了壓縮衣的使用壽命更長。可能一般的緊身衣在穿幾次之後就開始變得鬆垮,彈性變弱,而壓縮衣的良好彈性則可以維持非常久。

另外是對肌肉的壓力差異。壓縮衣物穿上去之後,對比緊身衣物能明顯感覺到面料對肌肉的壓力更強,會有一種更緊湊的觸感。

以下兩點助你辨別兩者的差別以及選購時能更加明確。

- 價錢:由於成本和製作工藝上面的差異,壓縮衣會比緊身衣貴很多,壓縮褲的價錢平均在2000元到5000元不等,明顯比最500元到1500元左右的緊身褲要貴上一大截。

- 壓力:壓縮衣物相比緊身衣物的壓力會更大。由於壓縮褲採用梯度式的壓力設計,所以小腿部分的壓力會比較大。如上圖,緊身褲小腿位置的面料很容易就可以拉開,而壓縮褲需要很費力才可以拉開。

壓縮衣褲真的那麼好用嗎?

從功能來說,壓縮衣褲的確會比一般的緊身褲、運動衣物要全面。這些壓縮衣物擁有包括抗菌、 抗靜電、透氣性、耐磨性、濕度管理、易去污、恆溫、抗紫外線防曬等特性。

壓縮衣褲憑藉更好的貼合型能讓你無負擔地奔跑,另外其導汗性和透氣性也很出色,避免因為汗水而讓你不適;最後特別是現在這樣的秋冬季,壓縮褲能抵禦冷風直接衝擊到皮膚表面,防寒效果也不錯。

事實上,很多專業的馬拉松運動員雖然在比賽一般都是以短褲為主,並沒有特地去選用壓縮衣物,不過超長距離越野如UTMB中幾乎人人都穿(當然也有例外的)。運動員在運動之後,或者運動與運動之間,會喜歡穿上壓縮衣物,加快身體恢復,緩解疲勞。至於商家標榜的提昇運動表現,雖然有證據和案例支持這種說法,但支持這些說法的證據並不具公信力,許多科學家也持懷疑態度。

對於普通運動愛好者來說,最需要的是舒適、安全。壓縮衣物並非是必要的裝備之一,所以無須因為裝備而入手貴而不實用的壓縮衣。但假如你覺得壓縮衣物真有必要的話,在選擇購買跑步壓縮衣物時,有必要確認購買產品的壓力(mmHg) 等級、壓力分佈、丹尼數等信息,如果沒有標註這些相關數據的產品,似乎還是先確認清楚比較好。