運動星球

別毀了一杯能幫助運動的好咖啡

2016-05-19

隨手來一杯咖啡一定能讓你可以在運動前提振精神嗎?不當的研磨、保存以及沖煮、調製等過程,都能讓一杯能夠抗氧化的好咖啡變成不健康的飲料。

根據斯克蘭頓大學的研究,咖啡是美國人日常飲食中第一名的抗氧化劑。另外,越來越多的研究顯示,每日暢飲幾杯咖啡可以降低第2型糖尿病和阿茲海默症,甚至前列腺癌的風險。因此,繼續喝你手上的那杯美式咖啡吧。然而,咖啡這種飲料有一個陷阱:雖然任何咖啡都能提供一些回報,如果你想讓咖啡發揮它真正的魔力,你需要選擇正確的烘培方式、妥善保存,並以正確的方式沖煮,才能享受到咖啡提供的營養。下面是給你的四項咖啡沖煮建議。

圖片來源:beanbox.co

烘焙

在眾多的咖啡豆品類以及烘焙法中,淺焙是一匹黑馬。 「咖啡的抗氧化作用與綠原酸有關,將咖啡生豆加以烘焙,可將這些酸轉化成為更好的抗氧化劑,但是如果你繼續烘焙它們,這些成分會被破壞掉。」范德比爾特大學咖啡研究院的主任彼得・馬丁說。所以,買淺焙的咖啡豆來沖煮吧。而當你購買外帶咖啡,記得跟咖啡館點淺焙或單品咖啡較佳。

圖片來源:fairwaymarket.com

存放

美國「食品化學」期刊報導,烘焙咖啡豆會產生自由基,這些自由基會隨著暴露在空氣中的時間越長而增加。這會是一個嚴重的問題,因為隨著咖啡豆中的自由基增加,同時存在咖啡豆中的一些抗氧化劑會耗損在穩定這些自由基之中。所以,將您的咖啡豆存放在密閉容器中,直到你準備沖煮再加以研磨,一次磨剛好要煮的量即可;同一份研究報告指出,完整的咖啡豆相較於研磨好的咖啡粉有更少的自由基。想要沖煮出一杯口感滑順的好咖啡,請使用輾展式磨豆機,它能確保粒子的大小更均勻。

圖片來源:wallpaperscraft.com

沖煮

咖啡機很方便,但對於抗氧化劑來說,使用摩卡壺才是王道。義大利的研究人員調查了五種不同的咖啡沖煮方法,發現使用義大利摩卡壺這類的壺來沖煮,抗氧化劑的含量要比使用濾紙沖泡咖啡機要多一倍以上。覺得用義式壺煮起來太濃可以加一些熱水,以濃縮咖啡做出美式的喝法。

圖片來源:ptscoffee.com

調製

你如何調製咖啡?這是你的新答案:「黑咖啡最好,不要加糖或奶精,」彼得・馬丁說。「咖啡本身是非常有營養的,你添加任何物質都會減損黑咖啡的營養價值。」口味較淡的拿鐵咖啡可能不會增加多少卡路里,但來自克羅地亞的新研究顯示,牛奶會降低咖啡中抗氧化劑的含量。當然,如果你在咖啡中加糖或人工甜味劑,你只是加入了更多卡路里以及化學品。這裡有一個更好的辦法來處理苦味,可以加入肉桂粉的豐富咖啡的味道。(編按:一杯沖得好的手沖或單品咖啡,其苦味反而應該要不明顯才對。)

圖片來源:healthforeach.com

運動星球

喝瓶裝水較安心﹖ 研究發現天天喝瓶裝水 年吞13萬顆塑膠微粒

2019-06-24

大家都知道「多喝水多健康!」而許多人為了喝到好水質,常以瓶裝水代替煮沸或過濾後的自來水,也讓市面上鹼性水、礦泉水等訴求對身體健康的瓶裝水大發利市。然而,你確定你喝下的水比較「健康」嗎﹖國外最新研究發現﹕如果每天的飲水量都來自瓶裝水,每年將從這單一來源中吞下13萬顆塑膠微粒!

喝瓶裝水較安心﹖ 研究發現天天喝瓶裝水 年吞13萬顆塑膠微粒 ©FACTS ABOUT BPA

據衛報報導,一項發表於《環境科學與技術(journal Environmental Science and Technology)》期刊的新研究,收集了以往26項研究資料,測量在魚、貝類、糖、鹽、啤酒以及水中的塑膠微粒數量。結果發現,若使用美國政府的膳食指南來計算,成年人每年大約吃進5萬顆塑膠微粒,兒童則大約4萬顆,而其中一個重要來源就是瓶裝水!

研究者指出,各種食品上都可能含有大量的塑膠微粒,但最顯著的是瓶裝水。研究發現,瓶裝水中的塑膠微粒平均比自來水多22倍;如果一個人每天只喝瓶裝水,每年將從瓶裝水中攝入13萬顆塑膠微粒,相較之下,喝自來水每年攝入約4000顆。

塑膠微粒主要是由塑膠垃圾解體造成的,在空氣、土壤、河水、海洋…整個地球中無所不在。然而塑膠微粒對健康的影響還有待研究,目前只知道可能釋放出有毒物質,有些微粒小到能滲透人體組織,引發免疫反應。

在鹽晶體中的塑膠微粒與細絲 ©Paulo Oliveira Alamy

鹼性水、氫水有奇蹟般的治癒力﹖

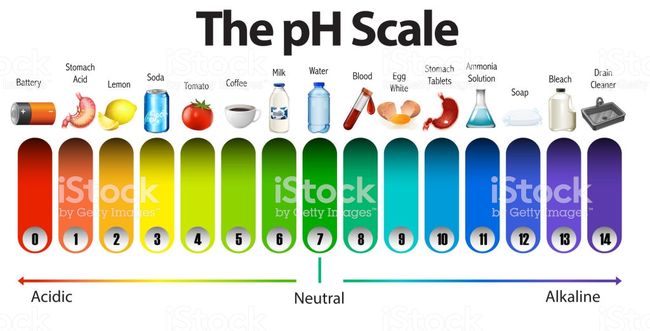

對於瓶裝水的迷思不僅只於此。走進台灣的便利商店裡,鹼性水在瓶裝水區產品中佔有一定份量,也有許多人因為想「調整酸性體質」而天天喝鹼性水。但事實上,瓶裝鹼性水雖是鹼性,喝進肚子裡會不會讓你的身體也變「鹼性」?答案是不一定!

原因有二:首先,你喝下肚的水可能根本已不是鹼性,因為水開瓶後與空氣接觸,空氣中的二氧化碳很快會溶入水,呈現弱酸性。其二,國際營養界已達到共識,身體本身有恆定性,會自行調節pH值,不會因為喝了幾口鹼性水、吃了幾片肉,就任意改變酸鹼性,想靠喝「鹼性水」改變身體酸鹼度,根本不可能!

另一方面,「氫水」自60年代以來一直存在於日本,目前以可口可樂公司的Smartwater品牌較知名,並引用2007年一項日本針對「氫氣」(而非氫水)的研究,以及部分文獻針對重症病患的研究,聲稱通過電解能在水中加入飽和的氫氣,有助人體抗氧化、消炎等。然而,目前並沒有針對「一般人」研究的足夠證據顯示出氫水的任何好處,而懷疑論者指出,如果你想要抗氧化劑,喝茶就好!

Smartwater ©ocado.com

腎臟就是最好的濾水器

事實上,已故的台灣毒物科權威、長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑曾提醒大眾﹕其實水不用賦予它沉重的負擔,又要讓它促進健康,又要給它離子化、磁化、電解化,只要喝「乾淨」的水就好了。

酸鹼性的概念來自日本,傳統的中醫和西醫都沒有這個觀念,因為只要你的腎臟機能正常,血液中的PH值一律是7.35-7.45(中性微鹼)。因此,你喝鹼性水,鹼性物質會跟著排尿排掉;相反地,你喝酸性水,腎臟就把酸性物質排掉;而腎臟就是最好的調整、維持身體pH值的「濾水器」。此外,電解過程無法讓水乾淨,更讓人有疑慮的是﹕萬一水是不乾淨的,在電解過程中金屬元素往鹼性水跑,反而可能喝進更多重金屬物質。

pH值量表 ©iStock

看完這篇,最好思考一下你喝下瓶裝水的真正目的是什麼﹖而當你口渴想補充水分,最好的方法是喝煮沸後的自來水就好,選擇的最高標準是「乾淨」,而不是花大錢買包裝成「看似健康」的瓶裝水。

資料來源/Guardian News,《謝玠揚的長化短說》、蒼藍鴿的醫學天地

責任編輯/Dama

「鎂」是提升運動表現關鍵營養素之一

2016-09-12

鈣鎂互補,缺一不可

你的肌肉在進行迅速收縮與放鬆的運動時,如果鈣質(造成收縮的因子)太多,鎂質(造成放鬆的因子)太少,肌肉就會痙攣,並且造成乳酸的累積。雖然大部分的運動員與教練都不知道這一點,但鎂確實是運動員應攝取的重要營養素之一。

正如我之前提過的一樣,細胞所用的能量包叫做ATP,這種物質的形成會受到鎂的影響。有些早期的動物實驗研究顯示,鎂和體能表現有關,運動能力下降可能是缺鎂的早期徵兆,在給予動物溶於水中的鎂後,牠們的耐力就恢復了。大部分的人類研究也證實,短時間與長時間運動都會消耗鎂。

「鎂」是提升運動表現關鍵營養素之一。

鎂能讓神經與肌肉擁有更多能量

雖然鎂往往是肌肉的放鬆劑而非興奮劑,但鎂最神奇的效果之一,就是能讓神經與肌肉擁有更多能量。如果你缺鎂的話,就會缺乏體力,因為身體無法產生足夠的力量以維持運作,在你服用鎂之後,就會更有精力。

鎂會和鈣互動,防止鈣質讓肌肉過度收縮。過多的鈣質會讓全身的肌肉緊張與緊繃,但如果你服用了足以與鈣抗衡的鎂,就會在幾週、幾天,甚至幾小時內感到放鬆,至於效果出現的時間,端視你的身體缺多少鎂而定。許多醫生也會叫焦慮與憂鬱的病人要多運動,才能消耗多餘的能量,增加血液循環與腎上腺素的量。

在運動的過程當中,鎂能夠讓身體不斷有效地燃燒能量與產出精力,並且不會讓乳酸堆積。那些運動過量或是有慢性疲勞問題的人,肌肉中乳酸的累積會讓他們在運動後相當不愉快。其實運動本身就會對身體造成壓力,而身體也會釋出腎上腺素來回應。

耐力運動者突破撞牆障礙之後,需要鎂來補充續航力

運動量很大的人─特別是長跑選手,很容易有乳酸累積的情形,造成小腿緊繃與肌肉疼痛,但是他們仍然會繼續跑下去,這往往是因為他們很享受「撞牆」時腎上腺素釋出的快感。「撞牆」時,你會覺得似乎有自己無法突破的障礙,但在堅持下去後,體內突然有腎上腺素釋出,之後就能跑得很快,好像在飛一樣。這就是你把自己逼到極限之後,讓腎上腺爆發的力量,但在這種充滿壓力的快感之後,如果沒有足夠的營養或是無法補充運動後損失的鎂,你就會崩潰。

許多研究報告顯示,在長跑、州際滑雪、單車、游泳等運動中,補充鎂能夠提升運動員的表現與耐力,也能減少乳酸堆積、運動後的抽筋與疼痛。運動員的身體承受了極大的壓力,想贏的心理壓力也不小,但大部分運動員攝取的鎂量都不足,很可能會發生缺鎂的問題。

書籍資訊

◎本文摘自柿子文化出版,卡洛琳.狄恩著作:《鎂的奇蹟:未來10年最受矚目的不生病營養素》一書。鎂會影響數百種酵素運作,與其他維他命和礦物質一起發揮作用,形成人體的結構,讓身體各項功能正常運作;此外,鎂還控管身體的電流,更是人體能量產生的必備元素!缺鎂會引發各種大小疾病,更可怕的是,近百年來,貧瘠的土壤和崩壞的飲食習慣,導致人人缺鎂卻不自知,讓我們飽受疾病之苦,甚至到了無藥可治的地步!

書籍資訊 請點此

◎本文摘自柿子文化出版,卡洛琳.狄恩著作:《鎂的奇蹟:未來10年最受矚目的不生病營養素》一書。鎂會影響數百種酵素運作,與其他維他命和礦物質一起發揮作用,形成人體的結構,讓身體各項功能正常運作;此外,鎂還控管身體的電流,更是人體能量產生的必備元素!缺鎂會引發各種大小疾病,更可怕的是,近百年來,貧瘠的土壤和崩壞的飲食習慣,導致人人缺鎂卻不自知,讓我們飽受疾病之苦,甚至到了無藥可治的地步!

書籍資訊 請點此