運動星球

減重必看!避免五個飲食錯誤,讓你減得健康漂亮!

2016-05-20

減重難,健康減重更難。別怕,避免下面五個易犯的飲食錯誤,你也可以減得健康、減得漂亮。

©ShutterStock

錯誤一:用極端手法快速減重,放縱一下卻一胖不可收拾...?

下定決心要開始節食的人們,經常會擬定完整的時程表,一步一腳印完成目標。雖然現實中,人們總是希望可以事情能夠立竿見影、毫不費力。擬定時程表的好處是,許多人的確會因此離開沙發,走進健身房。但壞處是,真的能持之以恒、按表操課的人少之又少。而最後的結果是,很多人快速的減了一些重量,然後又快速的恢復原狀。重複幾次後,你的身體健康反而變得比節食前更糟。

突然想要改變一個長久以來的習慣,通常是很難一步到位的。減重也是。關鍵就在於「從小處著手」,並且「循序漸進的改變」。不管是改變「吃飽睡、睡飽吃」的壞習慣,或者養成「每餐只吃七分飽」的好習慣,微小而漸進的改變才能真正讓你健康減重,避免猛烈變瘦又復胖帶來的傷害。

©alternativearea.com

錯誤二:「有機」棒棒,「天然」尚好,「無糖無油」一百分?

「我每天都吃有機食物跟健康蔬果,怎麼都沒有辦法瘦下來呢?」看著市面上五花八門、標榜「健康」的商品標示,你可能曾經因此衝動購物,買了不必要的食品吧。不管是多「健康」「自然」「有機」的食物,還是會有卡路里的。別忘了,減重的重點,就是採取「少攝取、多消耗」熱量的策略。

就以水果為例吧。吃水果能補充數種天然維生素與礦物質,對健康的確有正面幫助。但吃水果的同時,你也攝取了大量的糖份,特別是在甜滋滋的水果王國臺灣。所以,下次看到「純天然水果健康飲」買一送一的時候,別一個昏頭就嗑了兩杯,這兩杯「健康飲」的熱量可能比一頓飯還高呢。所以,別為了「需要健康」就「購買健康」。記得精算你每天攝取的營養總量,試著降低熱量攝取。

©ShutterStock

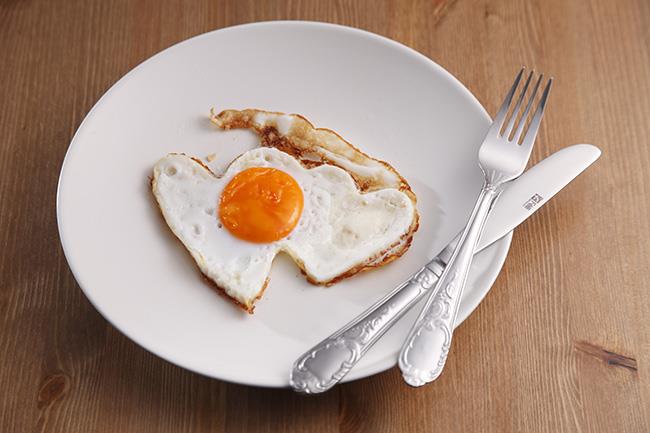

錯誤三:要減少熱量攝取,那就跳過早餐不吃吧...?

聽起來很合理的想法,其實只會造成反效果喔。已經有無數研究結果顯示,吃早餐與降低熱量攝取有正向關係。為什麼?因為不吃早餐,會讓你中午更餓,就不知不覺吃了更多東西,而一整天增加攝取的熱量,比早餐的總熱量還多。此外,身體還會缺少能量,會讓你做事無精打采,降低效率。

更慘的是,如果在無精打采的狀況下進行運動鍛鍊,肌肉無法獲得能量,只會讓身體更累,導致想攝取更多熱量來修補,最後結果就是變得更胖。老話一句,「少攝取、多消耗」,攝取的要比你消耗的熱量更少,或增加身體活動,燃燒更多卡路里。運動,才是保持肌肉量又能減重的不二法門。

©ShutterStock

錯誤四:滴油不沾!這樣身體就不會「肥滋滋」了吧...?

「既然要減肥,水煮去油應該就萬無一失了吧!」這句話只答對了一半。關於油脂,你不能不知道他們還是有好壞之分的。反式脂肪與飽和脂肪就是「壞的油脂」,他們會增加心血管疾病的風險,讓你的健康受到威脅;不飽和脂肪則是「好的油脂」,他們不但能幫助你攝取脂溶性的營養素,更能避免你罹患心血管疾病。而且,身體也需要適量的脂肪來製造維持正常運作所需的賀爾蒙激素。

適度的油脂攝取仍然是關鍵。別忘了,一克碳水化合物會產生四卡熱量,但是一克油脂會產生九卡熱量!我們需要健康且適量油脂來維持身體正常運作,滴油不沾並不是良好的健康減重策略喔。

©ShutterStock

錯誤五:改喝代糖飲料,應該可以健康又怡人了吧...?

你一定在貨架上看過許多飲料標榜「零負擔」、「輕」、「纖」... 這些產品往往是「想要美味又想減肥」客群眼中的最佳選擇。這些飲料裡面經常含有取代一般糖份的「代糖」成分,但這些人工製造的甜味劑,會讓我們對「甜味」產生更大的渴求,並對這種特殊的甜味產生依賴,甚至上癮。

除了代糖可能產生的消化道問題外,美國最新的營養學期刊發現幾個驚人的事實,讓人不得不慎重考慮下次別再買代糖飲料了:代糖飲料比一般含糖飲料有更高罹患糖尿病的風險,而且代糖飲料比一般含糖飲料更容易成癮。所以,小心「零負擔」背後的代價,可能讓你身上的負擔越來越重啊。

©heavyartillery.com

筋肉爸爸

為什麼一組12下做3組的重訓會讓你失敗?想要瘦身,不是只能重訓與有氧!

2019-08-23

教學的經驗中,初學著內心常有一些同樣的疑問,我通常會這樣回答:教練,上課就是做重訓嗎?答:我們是鍛鍊肌肉、鍛鍊動作,有各種阻力,但不一定侷限在拿重物。教練,我該買多重的啞鈴在家練?答:每個部位、每個訓練方式要用的重量不同,但如果只是在家舉舉蝴蝶袖,我建議不要買。沒有局部瘦身,舉蝴蝶袖動作其實只能讓你手臂變粗,但前提是要夠重!不夠重,手不會變粗,但也不會變瘦!。教練,我不想練太壯,可以嗎?!答:放心,你不會。還沒有從零練出一些成果前,真的不要擔心,而且練壯有其方式,如果你用的方式不是,那真的不用太擔心!而且練壯很辛苦的!

為什麼一組12下做3組的重訓會讓你失敗?想要瘦身,不是只能重訓與有氧!

其實還有很多,篇幅有限,無法列舉太多。重訓,大家直覺應該都知道是鍛鍊肌肉,用重量來刺激肌肉,所以會稱它重量訓練,簡稱「重訓」。但其實有很多人不了解重訓是什麼,也不知道該用多重,也不知道如何安排重訓計畫。在使用琳瑯滿目的重訓器材跟槓啞鈴之前,其實可以先思考,重量其實是阻力的一種,阻力可以來自於很多方式。

阻力有哪些?以下列舉一些:

● 自身體重

● 彈力繩(不同粗細厚度長短的彈力繩阻力也就不同)

● 重物(常見的啞鈴槓鈴、任何形式的重物)

● 水中的阻力

● 空氣的阻力

● 內心的阻力(疑?)

● 可能還有更多

因此解釋上,我們可以統稱這些鍛鍊肌肉的方式為「阻力訓練」,也可以稱為肌力訓練,阻力可以來自於自身體重而已或是外來的阻力,範圍很廣,重訓是其中一個。

兩者都是背部肌肉的訓練動作,自身體重也是一種阻力,額外負重也是一種阻力,看每個人目標需求跟程度來選擇。

重量訓練(weight training)的解釋:當我們講到重量訓練時,它的意思其實是負重訓練,也就是使用額外的重量針對各部位肌肉群分別做各種動作來訓練肌肉發達,而使用的重量要有足夠的刺激,也就是要夠重,才能達到肌肉增大(muscle hypertrophy肌肥大)的效果。重量訓練的重量到底要多重呢?首先要先了解最大反覆次數,意思是「竭盡所能ㄧ口氣能做的最多次數」,簡稱RM。比如舉起一個重量做10下就再也舉不動了,接著得放下休息一會才能再做一次,那這個重量就是10RM。

可以參考下面這張圖片,圖片指出重訓該使用的重量,也就是重訓該有的強度(RM):

白色最大字體代表最佳效果,隨著字體愈小代表效果愈低,對應上面約略的RM最大反覆次數範圍,就知道依照上面的訓練目標,需要使用多重做幾下。

因此需要肌肉尺寸增加效果達到最佳,RM約略可以從8-12或是6-12為基準,也就是你竭盡所能,這個重量一組只能做8-12或是6-12下。比如做手臂肱二頭肌彎舉,要讓手臂肌肉增大,那做彎舉時使用重量就要在6-12或是8-12下以內達到力竭,也就當你做一組肱二頭彎舉時,竭盡所能只能舉6-12下之間,如果這個重量只能做3下就舉不動,或是做20下才用盡力氣,那這個重量對於肌肥大效果就不明顯了!

思考:如果一個人表準伏地挺身只能做10下,那是否能成為他的10RM,是否有肌肥大效果?

伏地挺身跟啞鈴臥推都能訓練胸大肌,都是阻力訓練,一個是自身體重,一個是重量訓練,強度足夠都能成為有效的訓練。

安排訓練

接著掌握好重量後,就可以思考接下來怎麼安排你的重訓。之前網路上有一個影片,它的標題非常的好,告訴你重訓「做3組,一組12下,會毀了你的重訓」,如果沒有看過影片,光看這影片標題,可以想想為什麼這麼說呢? 如果你是初學者又馬上能理解這段標題,恭喜你,你將是難得的練武奇才,趕快定好目標去鍛鍊!要讓肌肉有效率發達,就要了解RM的意思,知道RM要多少後,接著就要安排每日訓練部位,通常以「重訓」方式做肌肉發達(肌肥大)為目的,不會每日一次練完全身所有部位,因為時間不夠,一個部位需要鍛鍊達到肌肥大效果,會需要兩三個以上的動作來做訓練,每個動作看個人會需要3~6組。足夠刺激下,會有遲發性酸痛,肌肉也需要時間修復,一個大肌肉群通常需要72小時來恢復,小肌肉群需要48小時。

舉例來說,要讓臀部肌肉發達,可能就要從深蹲、硬舉、大腿推舉,臀舉、抬臀、大腿外展等不同動作中挑選兩三個以上,順序看個人,每個動作依個人需要3-6組,用適當的RM來達到臀部肌肉增大的效果,這通常也稱為健美式的訓練方式,達到最佳臀部肌肉群的發展。

自身體重深蹲以及負重深蹲。自身體重深蹲姿勢學好後,負荷習慣後,再加上負重才會比較適當!

一個動作3組,一組12下其實是常聽到的一個概念說法

這個說法也似乎成為了重訓的代言人。但是做重訓其實不是制式的去遵照「一個動作做三組 每組12下」,訓練不是寫功課照抄或是交差,不是按照組數次數完成就會有效果,而是要清楚了解運動強度跟自己的身體感受,幾組幾下是可以調整的!如果一組12下不是盡全力的去做,那就不是12RM,不構成足夠強度,肌肉一定沒起色。反之,如果一組竭盡全力只有做8下或是11下,做4組,這樣的強度足夠,構成肌肥大最佳的RM,那基本上就是一個有效的訓練安排。如果你只是隨意練沒有注意幾組幾下跟確實的RM也練得不錯,那一定要趕快掌握正確方式去練,因為不用懷疑,你的基因非常好,一定是難得又令人羨慕的練武奇才!

重訓是讓肌肉達到增大最直接有效率方式,當然也會因為細節的功夫:訓練法、經驗、營養、睡眠、基因等有所影響。 掌握基本RM後,每個肌肉群幾組幾下以及幾個動作,每天分別安排幾個部位,一週訓練幾天,訓練週期安排,這些就是更細的以及更進一步的教學,之後會再用另一篇來說明。

阻力訓練的多元性

除了重以外呢?重量只是阻力的一種,也只是強度的一種,如果你的目標不是以肌肉增大為主呢?比如瘦身、健康均衡的肌群運動、增進體能、改善身體姿態、專項的輔助訓練等,那鍛鍊肌肉除了上述講的重訓肌肥大訓練方式安排,還可以怎麼做? 也就是訓練全身的肌肉群,或是鍛鍊體能、鍛鍊專項能力,依照個人目標、需求跟程度,會有很多方式跟動作,不一定只有健美式肌肥大做負重訓練這個方法,阻力訓練是很有變化的,有徒手、懸吊、壺鈴、戰繩、功能性、爆發性動作。

因此就要延伸思考:每個人有不同目標跟需求,訓練不用侷限在「重量」上面,也不會侷限一次只能練某幾個部位,不會侷限在每天一定得換部位訓練。文章開始講到的有各種形式的阻力,每種方式的阻力都能安排成不同的訓練模式,效用也不同!鍛鍊身體也不用侷限在「局部肌肉」上面,而是更賦有功能性的「動作」上面,不是只有肌肉發達才是強壯,而是動作強壯!

各種模式的阻力訓練跟動作,也能鍛鍊到肌肉跟體能,跳得高、跑得快或是投球快速,都是一種強壯的表現,都需要不同種類的強壯肌肉跟協調! 回到開頭講的,「重訓」-負重以外的阻力訓練形式,能做的鍛鍊就很多,包含瘦身減脂肪、鍛鍊心肺功能、鍛鍊其他運動專項表現!也就是,要瘦身其實不是用得重就會瘦,不拿重量的阻力運動也能瘦,要瘦身也不是只有「重訓加有氧」這麼傳統的一道菜可以選而已! 最大的阻力其實是內在的想法,很多人覺得沒有重量,鍛鍊就會沒效果,不同目標有其最佳運動模式,強度足夠即可,所以只能heavy weight嗎?還是可以用high intensity來當指標!

總結上面提出的疑問,想想以下的問題:

●一定拿重量才能訓練肌肉嗎?

● 可以一次練全身嗎?

● 一定要分部位練嗎?

● 如果你沒有要很大的肌肉,那訓練需要侷限在做重訓嗎?

● 如果要瘦身減脂,「重訓」最好嗎?還是有其他方式的阻力訓練形式可以達成?

會這樣問,就代表一定有不同方向的答案,下次再來討論。

/ 關於筋肉爸爸 /

Father/IFBB MenPhysiqueAthlete

2016香港奧賽本地第1/國際賽第3

2017HKFBF第3

2018府城盃第一

2018國家代表選手

2018青年盃分組第一及全場總冠

ACE CPT,FitAsia講師。

運動星球

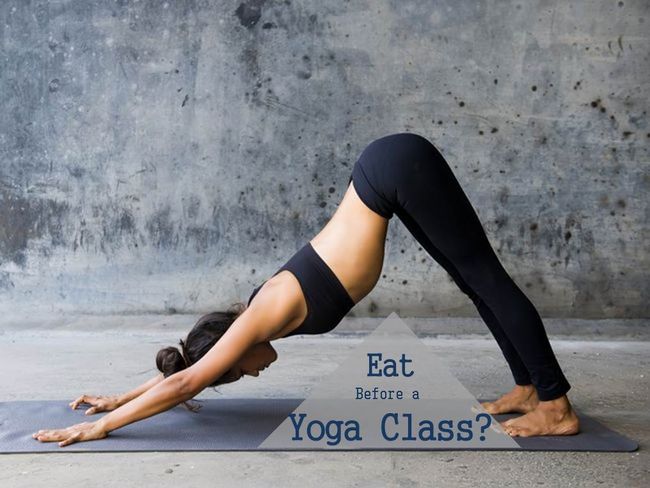

瑜伽、皮拉提斯運動前後不吃才會瘦嗎?

2019-08-16

在過去觀念中,大家認為減重就是計算熱量,把數字加加減減就可以了。但我想也有不少人經歷過這種悲劇:即使一整天泡在健身房、飲食熱量控制得再精準,卻很難再瘦下去。

首先,營養師和各位分享一個新的運動觀念!國際期刊指出:「運動不單單只是消耗熱量,更重要的是,伴隨各式活動的訓練,讓身體的代謝反應變好!」

瑜伽、皮拉提斯運動前後不吃才會瘦嗎?

我們身上的肌肉和脂肪都有獲取熱量的接收器,有運動者的肌肉接受器會比較靈敏,所以吃進食物後,熱量很快被肌肉代謝消耗,也就能減少體脂肪囤積。

運動不只是計算熱量消耗,更是為了讓吃進去的熱量更有效被利用,這才是打造易瘦體質的關鍵!

那麼,運動前後吃點小食,對於我們又有什麼好處呢?

1. 舒緩運動後的疲勞

運動時,有些很少被鍛鍊的肌群,即便在強度很低的情況下,假使重複動作的次數較多,或持續動作的時間較長,肌肉便容易筋疲力盡,導致運動完更加勞累的感覺。此時,為了加速恢復疲勞,補充適當的熱量和營養素就非常必要!

即便在強度很低的情況下,假使重複動作的次數較多,或持續動作的時間較長,肌肉便容易筋疲力盡

2. 修補肌肉過度刺激後的損傷

許多人以為一定要高強度的運動才會損傷肌肉,不過,我們可能有過類似的經驗:太久沒有運動,只是去小動一下,結果隔天痛到全身都沒辦法動,大腿好像不是自己的……這些運動強度其實不算高,但長期久坐或久站的上班族肌肉群的發展不平衡,而瑜伽的支持性動作會讓偏弱的肌群受到較大的刺激,造成肌肉纖維部分的斷裂,才產生上述慘痛的教訓。

然而,運動就是個破壞再建造的過程,這麼一來才能讓我們的身體越來越強壯又健康。 運動後,攝取適度的碳水化合物與蛋白質,更能修補肌肉過度刺激後的損傷,避免肌肉耗損哦!

瑜伽/空中瑜伽/皮拉提斯運動前2小時喝杯鮮奶或豆漿,可幫助你有足夠的能量來完成這些動作

促進肌肉的生長

運動後補充足夠的熱量和營養素,不只有助於修補肌肉損傷,也能促進肌肉生長,更能擁有漂亮的曲線!

瑜伽/空中瑜伽/皮拉提斯是結合伸展和輕度肌耐力訓練的型態,由於在活動中體能消耗比較少,如果運動前沒有明顯的飢餓感,不用額外補充食物。不過,太久沒有運動的人,初期在運動中有些暈眩或是無力感的話,在運動前2小時喝杯鮮奶或豆漿,可以幫助你有足夠的能量來完成這些動作哦!

鮮奶和豆漿屬於好消化的食物類型,大約1-1.5小時便能代謝成為人體的養分,並且同時具備碳水化合物和蛋白質,不易使血糖波動過大、更能維持運動時血糖的濃度,避免在運動中可能誘發低血糖造成的暈眩或無力感。

除此之外,這類團課時間約在1小時內,大多是仰賴自身重量來做肌耐力的訓練。假如運動後還沒要吃正餐,請補充約100-150大卡的點心就可以了。

運動後的點心除了熱量要輕巧之外,足夠的碳水化合物和蛋白質較能對肌肉的修補與生長有所幫助,像是便利商店的各種優格、優酪乳都是不錯的選擇哦!

書籍資訊

• 圖文摘自如何出版,Emma周佑庭著作《帶你爽吃美食又能瘦,才是營養師!:鹹酥雞?手搖飲?下午茶?2.5秒選對吃!》一書。

本書特色

營養師本人每天實行的爽吃原則,

保證不說「不行、不能、不可以」,

只要掌握界線,邪惡美食也能放心大口吃!

根據市調公司在2018年的問卷訪查,一天兩次的外食族約佔總人數的50%。也就是每兩人之中,就有一位須仰賴外食來滿足早、午、晚餐的其中兩餐!

你還認為吃外食就和纖瘦、強壯、健康無緣嗎?那實在是太悲觀了!

本書透過大量的二選一選項來呈現,讓你能夠輕鬆了解在選食時,什麼樣的食物對身體才是好的、有幫助的。

書中的技巧都是最簡單、可實行、極有感的管理方法,也是營養師本人每天實行的爽吃原則。

不論是「中式、西式、便利商店」的早餐;正餐的「便當、自助餐、義大利麵」;夏日人手一份的「手搖飲、刨冰」;聚會必約的「牛排、火鍋、燒烤」;還是宵夜霸主「鹹酥雞、泡麵」等,都讓營養師來告訴你簡單有感的聰明吃法!

• 更多如何出版《帶你爽吃美食又能瘦,才是營養師!》一書資訊 請點此

責任編輯/Dama