運動星球

大腿肌是你的第二個心臟

2016-05-12

近年來腿部的鍛鍊開始流行,當人們不再追尋過去那種又細又直,沒有什麼肌肉的大腿,轉而追求結實且線條好看的蜜大腿時,這時你的身體慢慢開始出現了許多「好」的改變。

腿部的肌群是「人體最大的肌肉組織群」,主要負責我們腿部的動作,不過它的功用就只有這樣而已嗎?

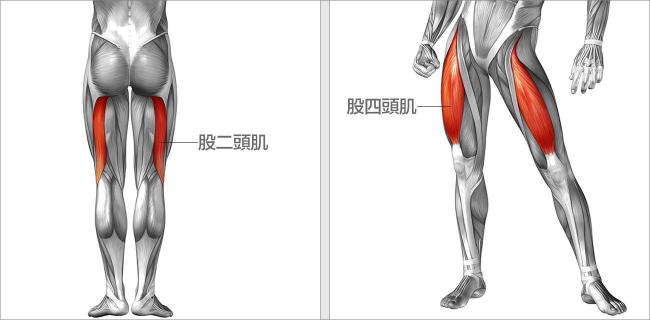

大腿肌(Thigh Muscle)

大腿的肌群主要為前面的「股四頭肌」與後方「後腿肌」所構成,股四頭肌中包含了股直肌、股外側肌、股內側肌和股中間肌,後腿肌則有股二頭肌、半腱肌與半膜肌,而這兩個大肌群不但可以幫助你的走動,更可以幫助人體的血液循環、保護膝蓋與瘦身。

當人體處在「重力」的環境下,因為地心引力關係,血液循環中一些代謝廢物容易屯積在「四肢末梢」中,這些代謝廢物需要經由血液循環到各個器官代謝,但是因為地心引力的影響,會造成離心臟越遠的地方代謝循環就更慢,腳底就是離我們心臟最遠的地方。

這時候我們大腿的肌肉就可以在這個時候發揮作用,平常藉由強壯的大腿肌的收縮去刺激腿部的「靜脈」,就像在你腿上裝上了一個強力的「泵(幫浦)」幫助下半身的血液循環。

鍛鍊腿部的肌肉同時也有「減緩或是預防膝蓋」受傷的功用,因為跑步或是爬山健行等等的原因,造成「髕骨股骨疼痛症候群」。就是因為膝蓋磨損而感到疼痛,可以藉由鍛鍊腿部的肌肉尤其是股四頭肌,來增加對於膝蓋的穩定與支撐,起到保護膝蓋與減緩膝蓋問題發生的狀況。

不過對於膝蓋已經受傷的人來說,腿部的鍛鍊是具有相當大的危險性存在,所以應該在諮詢過醫生與教練之後再進行鍛鍊,以免沒有解決問題反而增加嚴重性。

在減肥瘦身上,腿部的肌肉其實就像是一個默默的「脂肪燃燒器」,人體的「基礎代謝率」,就是在一天中你至少會消耗多少的「卡洛里」,然而脂肪的消耗會因為「身體肌肉的多寡」而增減,肌肉越多就越能夠增加基礎代謝率,增加對於脂肪的消耗。加上腿部的肌肉群所有肌肉群中最大的,藉由增加這區塊的的肌肉量,可以增加更多的脂肪消耗,默默的產生了瘦身效果。

腿部的肌肉其實有這麼多的功能性存在,藉由多多鍛鍊這部份的肌肉,相信在鍛鍊之後可以改善很多身體上的問題。

©Shutterstock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. GQ-4大絕對不可以錯過腿部訓練的主因

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. GQ-4大絕對不可以錯過腿部訓練的主因

運動星球

運動後肌肉酸痛的原因是乳酸堆積?專家打破理論

2019-02-12

在運動後,有些人會有肌肉酸痛的問題,一種是「急性肌肉痠痛」另一種是「遲發性肌肉痠痛」,許多人都會把延遲性肌肉酸痛的問題認為是乳酸堆積所造成,其實不是!現今許多的研究早已推翻了這些過去的論點,並且表示,這些肌肉酸痛是因為在運動時,肌肉的組織中出現微小的撕裂,所以導致肌肉發炎以及疼痛感增強。

運動後肌肉酸痛的原因是乳酸堆積?專家打破理論 ©drneelaminmd.com

什麼是乳酸是?如何形成?

ATP是運動時骨骼肌收縮的即時能量來源,在運動期間,肝醣與葡萄糖可以分解為丙酮酸(Pyruvate)以產生ATP。丙酮酸在有氧氣的情況下可以進入粒線體進行氧化代謝以獲得更多的ATP,而在無氧的情況下則會代謝成乳酸。乳酸的英文可以稱為(Lactic acid)或是(Lactate),但事實上Lactic acid並不等於Lactate,Lactic acid是弱酸並且會迅速解離成氫離子,剩餘的部分則與鈉離子(Na+)或鉀離子(K+)結合形成稱為乳酸的乳酸鹽,肌肉中不會有太多的Lactic acid,血液裡就更少了,因此乳酸不會長時間堆積在體內。

乳酸真的會導致肌肉痠痛嗎?

延遲性肌肉痠痛是每個運動員都有的經驗,在做完劇烈、或是不熟悉的運動後,隔天肌肉才會開始酸痛,所以才有延遲性的說法,在運動後的12小時後會開始有感,24~48小時達到酸痛的頂點,之後才慢慢開始改善,但是乳酸在運動後一小時內就已經清除完畢,但痠痛至少要12個小時才會產生,要說乳酸造成遲發性肌肉痠痛,這是不成立的。在1983年時,有學者質疑過乳酸與肌肉痠痛的關係,他們發現上許多跑者在跑坡時,雖然產生較多乳酸,但它們的痠痛感並不顯著,相反地,如果跑輕鬆的下坡時,在產生一點點乳酸後,隔天這些跑者們的肌肉就容易痠痛,這表示,乳酸並不會造成運動後的遲發性肌肉痠痛。

乳酸不會導致肌肉痠痛 ©fedhealth.co.za

乳酸是否對身體有害?

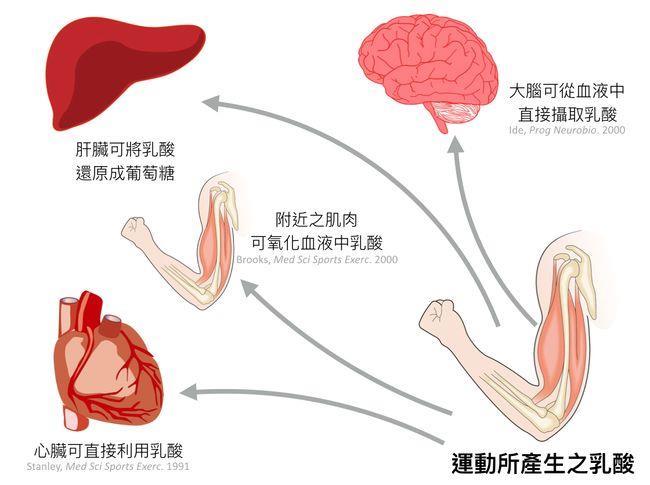

在西元2004年一篇國外研究報告顯示,在運動前服用乳酸竟然能幫助跑者在高速下跑更久,這明顯與「乳酸造成疲勞」的假設不符,隨後,在2011年的研究也重現了這個結果,比起安慰劑,乳酸能讓運動員在高強度的心肺能力測試中持續更久。乳酸可以被人體回收利用,心臟、大腦和慢肌纖維能夠非常容易地從血液中清除乳酸,所以如果將快肌纖維產生的乳酸運送到慢肌纖維或另一個粒線體還未完全過載的肌肉中,這些肌肉可以將乳酸鹽轉換回丙酮酸並將其送到檸檬酸循環並進入電子傳遞鍊在有氧的狀態下進行有氧代謝產生能量(ATP),因此,乳酸在運動期間可作為骨骼肌的燃料來源,也是心臟、腦、腎臟和肝臟可用的燃料來源。

乳酸能增進運動表現 ©史考特醫生

總結,運動後的1~3天內的痠痛是延遲性肌肉酸痛的現象,與乳酸的形成沒有顯著關連,延遲性肌肉酸痛常見會發生在突然急遽增加運動量與強度、進行大量的肌肉離心收縮運動所造成,所以,當你們在運動後趕到肌肉痠痛時,千萬別再誤以為是乳酸堆積所導致!

資料來源/史考特醫生、Curiosity、competitor running

責任編輯/妞妞

運動星球

晨跑者比較快樂?關鍵在「瘦素」

2016-07-06

早餐前餓著肚子上路跑步,可能會讓心情更愉悅?

一項新的研究顯示,如果你是一個習慣在吃早餐前出門跑步的晨跑者,你可能會更容易體驗到跑者的愉悅感(Runner’s High)。

瘦素讓你有飽足感

該理論的主角是一種稱為「瘦素(Leptin)」的荷爾蒙,而瘦素與飽足感有關。這種荷爾蒙在進食之後會增加,幫助平息體內的飢餓感,而經常長時間運動的耐力運動員往往有較低的瘦素水平(如果你正在為參加馬拉松比賽做準備而不斷做長跑練習,你會比較容易餓,你懂的)。

在最近出版的《Cell Metabolism 細胞代謝》雜誌中,刊出了一個新的研究結果,研究人員檢測了瘦素對於老鼠運動的影響,因為老鼠的身體裡像人類一樣有瘦素的存在。科學家對於其中一組老鼠打亂其瘦素信號,欺騙牠們的大腦以為自己瘦素水平低,該組的老鼠最終與另一組腦內瘦素水平不受影響的老鼠相較之下,在牠們的轉輪上多跑了兩倍里程。

此外,當給老鼠兩個房間選擇:一個有正常運作的轉輪;另一個則是鎖定、無法轉動的轉輪,以為自己瘦素低的老鼠寧願花上大量的時間待在轉輪可以正常運作的那一間。

早晨空腹出門跑步 較低的瘦素水平驅使你跑得更遠

這些研究結果顯示,較低的瘦素水平會使老鼠想跑得更遠,連帶地牠們會更喜歡跑步。任職於加拿大蒙特婁大學的神經生物學家,並且也是該領域資深作者的史蒂芬妮·富爾頓(Stephanie Fulton)認為這可能也適用於人類。目前看來,對於跑者來說,降低的瘦素水平對於跑者的興奮感和享受感扮演著重要的角色。

對於一些經常訓練的跑者來說,他們持續不斷地跑步,因此具有較低的瘦素水平、享受這項運動、並在跑步時感覺心情舒暢,這是很有道理的。雖然這理論還有一些爭議,尚有其他導致飢餓的因素也能讓我們希望跑得更多、更快樂,並驅使我們這樣做。但是,從進化的角度看來,這理論是有道理的。當早期人類食物匱乏,他們不得不忍受長途跋涉以便找到更多食物。「跑者的愉悅感」可能已經進化到來激勵他們繼續前進,以確保他們能得到需要的食物。

重要的是要認識到,這些研究結果並不意味著你應該故意餓著肚子跑太遠或太頻繁,因為你很可能只會遇到撞牆期,而不是愉悅感。重要的是要適當地刺激你的身體,讓你可以在最佳狀態與感覺之下上路跑步。

這個研究發現只是為了為何在早晨跑個幾公里就可以比其他時間感覺更暢快提供一個科學的假說,並不直接證實前述現象。