鄭匡寓

用進廢退論的演化模式──肌力訓練的重要性

2016-10-24

從開始跑步、運動至今,常常有人問:「爬山跟跑步不是會傷膝蓋嗎?」這是很簡單的科普問題,卻也是常態以來最大的迷思。

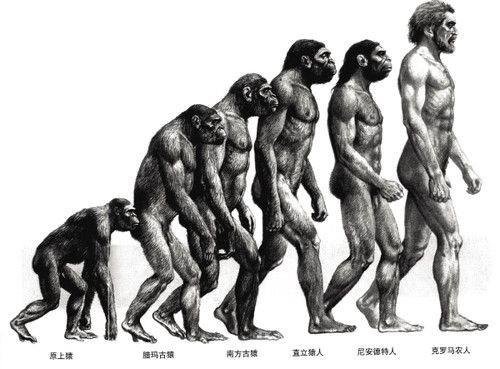

當考古學家接連找出原始人如智人、南方古猿,或我們稱為直立人的骨骼時,演化生物學家與科學家都樂透了!他們解出了最好也最關鍵的問題──為什麼人類可以站起身來?

從蹲踞式行動的猿人、原始人進入到依靠雙手狩獵採集的直立人,歷經了非常漫長的過程。起初,這些猿人是為了更方便使用上肢而有偶然式的站立動作,例如取石作大動作投擲、爬樹前抓穩樹枝、舉起雙手恐嚇外族等等 (或許可以把小狗跳起身使用上肢向主人乞討食物當成一個例子)。

開始使用上肢只是一個契機,然而經過取物、拖帶物、甚至是攀高的動作後,直立的動作就從短時間行為漸漸地延伸,最後早期人類使用雙手作為『取拿搬扛』等動作,而不再成為行動四肢,當人類開始直立之後,自體負重就成為演化關建。人直立的關鍵不是為了負重,而是為了使用上肢。終其一生,人類就算是痀僂著背,雙手仍是常保靈活。

常用的會進化,不用的就會弱化或失去功能。譬如我們的尾椎與盲腸就是最好的證據。

我想再高一點,但無法一直長高

人類的骨骼成長,女性約莫是十八到二十歲,男性約莫是二十到二十五歲就會結束,這也是為什麼大人都會說:「男生當兵還會長高。」但事實上,這取決於基因、營養跟載重問題等等複雜因素。

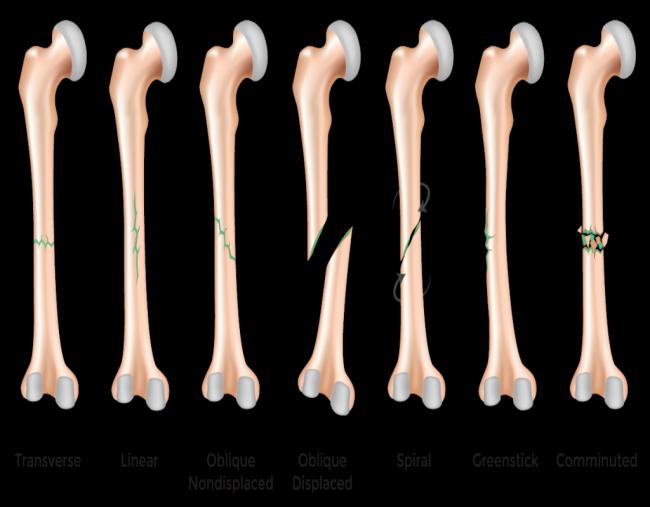

骨骼完整成長之後不久,骨架就會每年流失骨質直到死亡。但還好的是,骨骼本身有自我修復的功能。當骨骼經過外力刺激而有輕微的變形,骨骼會自我進行修復,並填充新鮮的骨質。而過度的外力刺激就是我們所說的疲勞性骨折等等。

©kalytera.co

美國運動醫學會調查,從小培育的網球選手,從十多歲開始培育之後到成年,他的運動慣用手的骨質比另一隻手高出百分之四十。亦有生物學家作過研究,紅毛猩猩在完全沒有樹枝、攀爬地形的環境成長,骨質疏鬆狀況會加速惡化,但把一些假山造景攀爬樹枝還給他們之後,這些紅毛猩猩人猿的骨質問題有大幅度的改善。

©Timothy Allen/BBC 2010

所有動物都無法在骨骼完成生長後,還盼望能繼續長高。但骨質透過刺激卻能一直更新,骨質無法完成更新與修復的原因,一個是過度的刺激導致毀損斷裂,一個是你完全不運動。

正如我們常說的『沒有買賣就沒有傷害』,同理可證『沒有刺激就沒有修復』。甚麼是輕微而又不過度的刺激,簡單地說,就是運動。為什麼太空人在不進行任務操作時要多行重量訓練?因為無重力狀態在他們值勤回到地球後,骨質疏鬆的問題已經到達危險的等級。

有外力刺激,就有來自內在的修復能力。有來自病毒的感冒,就有來自身體自癒的巨噬細胞與殺手T細胞。

骨質疏鬆是演化問題,不是老年疾病?

人們的骨骼完成生長後,除非持續保持輕微的外力刺激(運動)並搭配食用含豐富鈣質的食物,否則隨著年紀漸長就會出現骨質疏鬆的問題。女性比男性更甚。

骨骼細胞有兩種主要細胞:成骨細胞與噬骨細胞。噬骨細胞的主要功能是『分解老舊骨骼』,成骨細胞的重點就是創造新骨骼。簡單地說就是為了打造堅固的高牆,身體必須先將老舊牆面打掉再行重建。但隨著年紀漸長,人們不再進行運動、飲食上出現問題,噬骨細胞會持續增生、並繼續執行它『分解老舊骨骼』的工作,但也因為沒有外力刺激了,成骨細胞就不會再增生。最後噬骨細胞過多,而無法及時修復,一當過了安全指數就出現骨質疏鬆的情況,因為跌倒而骨骼斷裂、或產生我們所說的老年駝背問題 (簡稱叫老鬥縮)。

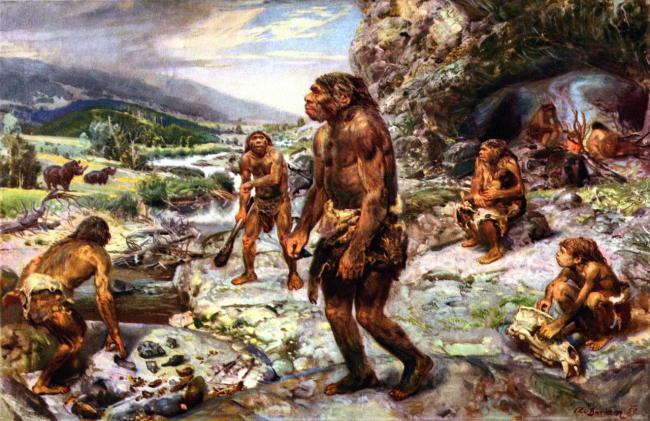

科學家不只一次指出,原始人、智人與直立人,在他們的殘骸骨骼上找不到骨質疏鬆的毛病,許多骨骼雖然經過風吹蝕化的問題,但仍保持著強健的骨質。這代表著兩件事,許多原始人還沒老到足以產生骨質疏鬆的問題就死亡;第二,即使是老死的原始人,依舊保持著良好的運動習慣。前者的說詞很快就被後者的證據推翻掉,而其實我們都知道,原始人還不知道甚麼叫作重量訓練、肌力訓練。

©1zoom.net

他們只知道搬移、投擲、長距離健行與推動拖拉使力,即使是臨老或不堪狩獵的老者、婦女、幼童等,即便是攀爬或是過活都比每天坐在電腦桌前更有活動力。

肌力訓練或重量訓練的第一好處:變得更健康

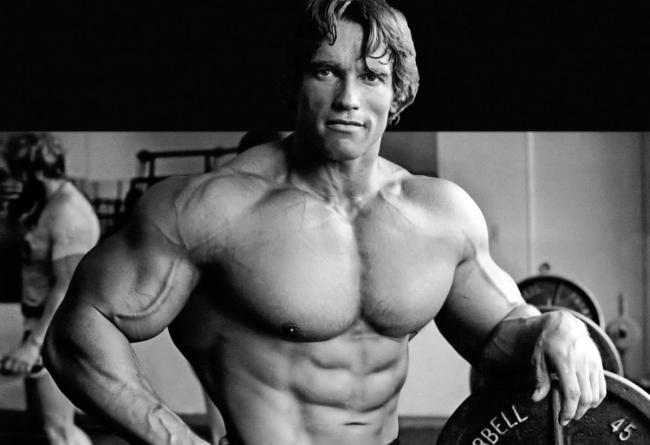

百分之一百二十的人聽到重量訓練跟肌力訓練的第一個念頭,會變成六塊肌、粗手臂、阿諾、健美先生、金剛芭比或者是變成浩克?

年輕時的阿諾·史瓦辛格 ©geek.com

通常要達到以上想像的等級,需要的是循序漸進的長時間鍛鍊、強調成為壯漢的飲食方法、以及基因、還有伽瑪射線。

維持健康的最佳方法之一就是,簡單二十到三十分鐘的運動,輕微的肌力訓練或是重量訓練。這是不求功能性、純粹只追求健康的最低底線,包含跑步與登山、舉啞鈴或是單槓等等都是肌力上的訓練。你需要的是維持運動習慣、而不是偶然興起、或完全不運動。

人類從站立以來就開始進行負重、支撐軀幹的運動,但因為過長時間的坐臥與沒有外力刺激(運動),致使我們逐漸失去支撐軀幹、身體的能耐。但這些失去的能耐,透過運動與肌力訓練得以有效的恢復與提升。人體的奧秘之一快速適應,短則幾週,長則幾個月,人體就能恢復適合進行運動或是維持健康的體能。

©nof.org

人的肌肉與骨骼都是用進廢退論的演化,透過外力刺激,肌肉骨骼會更強健,並能負擔更大的重量。但如果你的重點只是維持健康,那麼就不是加重,而是常態維持外力刺激,也就是我們所說的養成運動習慣。

爬山跟跑步會傷膝蓋嗎?如果運動方式或是技巧錯誤會有可能。但如果你維持著健康的運動習慣,膝蓋也許比你的牙齒還要硬朗。

順道一提,阿諾·史瓦辛格從15歲開始他的健身生涯,你看得出來他已經要70歲了嗎(1947年生)?只要開始運動,幾歲都不嫌晚。

©Arnold Schwarzenegger

[編者註] 用進廢退說 (use and disuse)

拉馬克主義(英語:Lamarckism)也稱做拉馬克學說,或是拉馬克式演化。這個理論是由法國生物學家拉馬克於1809年發表的《動物哲學》(Philosophie zoologique,亦譯作《動物學哲學》)首先提出,其理論的基礎是「獲得性遺傳」(Inheritance of acquired traits)和「用進廢退說」(use and disuse),拉馬克認為這既是生物產生變異的原因,又是適應環境的過程。

用進廢退說:拉馬克認為,生物經常使用的器官會逐漸發達,如鐵匠的手臂較粗,而不使用的器官會逐漸退化。(維基百科)

關於鄭匡寓因為減肥而開始運動,從此就戀上跑步。

透過呼吸、心跳與疲勞的雙腿體驗真實存在的美好。

多年研究運動科學及跑步技術,每天都在追求更進步的自己。

同時是個患有癲癇的運動員,所以深深期望推廣健康運動給每一個人。

/ 關於鄭匡寓 /

因為減肥而開始運動,從此就戀上跑步。透過呼吸、心跳與疲勞的雙腿體驗真實存在的美好。多年研究運動科學及跑步技術,每天都在追求更進步的自己。同時是個患有癲癇的運動員,所以深深期望推廣健康運動給每一個人。

運動星球

膝蓋和髖部關節炎 Knee And Hip Arthritis

2016-11-23

膝蓋和髖部關節炎就是意旨軟骨耗損。最常見的關節炎是骨關節炎,是一種退化性的疾病,起因於軟骨逐漸磨損,使關節內的骨頭露出越來越多。

症狀

患者第一次發現疼痛通常是在使用髖關節後,例如長時間跑步、健行或是走路之後。患者通常感到疼痛漸漸的出現,位置在鼠蹊部以及大腿外側,早上起床時會感到髖關節處僵硬,但活動一陣子後又會減緩,但長時間活動後又開始不舒服。當問題漸漸惡化後,疼痛可能會傳導到大腿前側以及膝蓋,也不只在運動後疼痛,嚴重時甚至連睡覺以及休息時也會疼痛。患者也會發現蹲下動作產生困難,例如無法綁鞋帶、穿襪子,更嚴重時則無法上下樓梯,或是走路一跛一跛,需要拐杖才能行走。

如何治療

針對引起疼痛的原因,正確的治療髖關節疼痛 。在一般情況下,治療方式可包括:

‧ 服用藥物,以減輕疼痛和炎症:但要避免持續或過度使用非類固醇消炎藥品,否則可能導致腎臟損傷、胃潰瘍等其他健康問題

‧ 局部注射類固醇藥物,這樣可以減少炎症。

‧ 物理治療或運動治療:跑步前後塗抹1-tdc之 脂肪酸乳膏,能幫助止痛

‧ 如果你有嚴重的髖關節炎,醫生或物理治療師,可能會建議手術更換髖關節。

參考資料

1.《完全跑步聖經》,天下出版公司出版 (2015)

2. hnl.com

3. vghtc.gov.tw

2. hnl.com

3. vghtc.gov.tw

運動星球

其實你的臀肌默默失憶了

2016-05-12

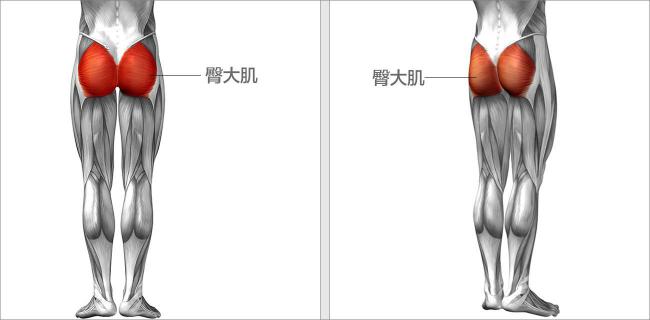

臀大肌(Gluteus)

臀部肌群由臀中肌與臀大肌所組成,是我們人體力量的來源,在許多動作中扮演了許多重要推動的角色,不過因為長期久坐又沒有適當的訓練,長久下來我們臀肌就慢慢的退化與失去功能了。

造成臀肌失憶的原因有很多,其中最常見是因長期久坐所造成的。

肌肉是藉由收縮與伸展轉換成動作,而「坐」的動作,對於臀大肌來說是一個「伸展」狀態,以就是臀大肌一直處於「放鬆」之中。

©Shutterstock

肌肉長期處於放鬆的狀態,久而久之就會逐漸失去功能,當需要再次啟動這塊肌肉時,因為長期沒有使用,身體也會忘記如何正確的啟動這塊肌肉,就會利用附近的肌肉來做代償運動。

這種代償的狀態久了之後,反而增加重新喚醒臀肌的難度,也造成臀肌失憶更加的嚴重。

在臀肌失憶的狀況下,許多的身體問題也會出現,最常見為下背部疼痛。有些人明明已經有在鍛鍊背部的肌肉來延緩或是避免肌肉的受傷,可是在下背的部份還是會有酸痛感,這時的酸痛,就有相當大的可能是因為臀肌失憶所導致的。

因為臀肌無法正確施力與保持身體,所以就會由下背部的肌肉進行代償,彌補臀肌的功能,在長期的代償作用下,就會造成下背部的不適。

所以為了避免臀肌的失憶的發生,在平常生活中,多提高站起來走動的機會,不要一直長坐在椅子上,適度的活動一下臀部肌肉,之後在運動時也可以增加對於臀部肌肉的運動或是訓練,恢復臀肌的功能。

©Shutterstock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. Min yen Strength & Conditioning-臀肌失衡

6. 山姆伯伯-久坐對於肌肉的影響

7. 山姆伯伯-臀部失憶,大腿後側肌得意!

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. Min yen Strength & Conditioning-臀肌失衡

6. 山姆伯伯-久坐對於肌肉的影響

7. 山姆伯伯-臀部失憶,大腿後側肌得意!