運動星球

股骨髖臼夾擊症 Femoroacetabular Impingement

2016-11-23

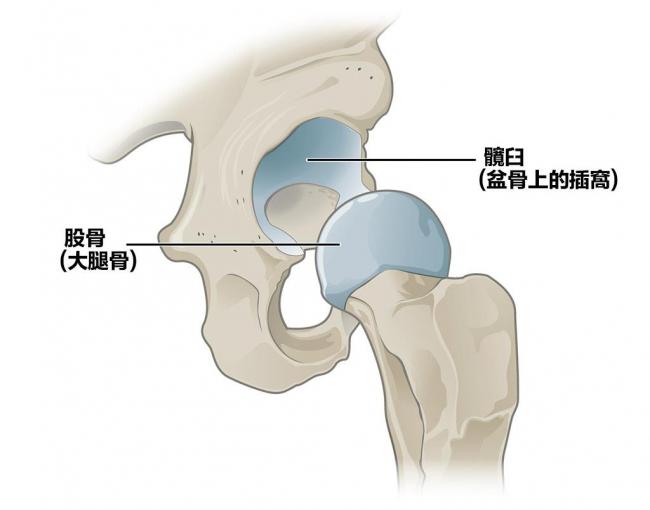

股骨髖臼夾擊症是兩塊構成髖關節的骨骼互相夾擊,在大動作時令關節受損。髖關節是一個球及插窩的關節,球是由股骨 (大腿骨) 的頭部,插窩則在盆骨內,一般稱為髖臼,這兩個骨頭相互逐漸磨損的動作,可能造成關節窩外緣的關節唇撕裂。而髖臼是有吸震功能的纖維軟骨,很像膝蓋的半月板,幫助保護關節骨頭內的關節軟骨。

股骨髖臼夾擊 ©causeiloverunning.com

症狀

股骨髖臼夾擊症通常因髖部經常彎屈和旋轉所引起,患者長時間坐著、走路或運動時扭動髖部會加劇痛楚。有些患者不會有明顯病徵,能正常生活,然而一旦出現病徵,即表示髖臼關節唇或軟骨組織已受一定程度磨損,病情更有可能惡化。由於運動員較常運用髖部,所以發病率也較高。此症則通常伴隨著鼠蹊部受傷部位的強烈疼痛,甚至做個簡單的弓箭步動作也會非常痛。

©singaporeosteopathy.com

如何治療

治療包含兩種

1. 保守性治療:如消炎藥、物理治療包括休息等

2. 微創手術:如保守性治療失效,便需關節鏡檢查和手術,手術把夾擊或凸輸的組織骨刺拿掉,把窩唇撕裂處修補好。

參考資料

1.《完全跑步聖經》,天下出版公司出版 (2015)

2. asiamedicalspecialists.hk

3. 山姆伯伯工作坊

2. asiamedicalspecialists.hk

3. 山姆伯伯工作坊

運動星球

呼吸與閉氣訓練的好處:任何運動員與一般人的必備課題

2018-09-05

身而為人,呼吸是件最自然且下意識就能進行的事,但人為什麼要接受呼吸訓練﹖擁有「海豚人」稱號,2004年自由潛水世界錦標賽冠軍、閉氣訓練教練邁克.馬里奇(Mike Maric)在《神奇的慢呼吸》一書中,揭示了呼吸如何影響身心,進一步教導訓練呼吸的方法;在訓練之前,我們先了解呼吸對身心帶來的實質好處,且無論任何項目的運動選手或一般人,都能達到同樣效果。

呼吸與閉氣的好處:任何運動員與一般人的必備課題(圖為作者Mike Maric) ©《神奇的慢呼吸》

為何呼吸訓練對身體有益?

呼吸肌肉的訓練主要是集中在吸氣肌肉群上,英文稱為「Inspiratory Muscle Training,IMT」,同時還伴隨著增進不同器官功能的效果。它除了與運動有關、可以提升競賽表現外,在生理上還能增強耗氧的動力,減少乳酸在血液中的堆積,緩解橫膈膜疲憊和心血管的反應。最近還有人主張,訓練吸氣肌肉可以減少其運作時的能量支出,包括呼吸所需的熱量,因為從溫和的運動進入到激烈的運動,氧氣的消耗量會從3%變成15%。

所有類型的運動都受到吸氣肌肉群的影響:在需要力氣的運動中,某些肌肉(例如橫膈膜)在進行最激烈的時候,對於各階段的能量轉換都有助益;在耐力競賽和比賽時間較長的運動中,能夠提高效率,減少氧氣消耗,讓運動選手擁有最大能量。

某些研究把注意力放在運動選手身上,試圖瞭解如何調製出一種有效的劑量/反應,能夠減少呼吸所需的能量支出,好讓參與特定運動的肌肉群增加可用的能量。有研究結果顯示,每天做吸氣肌肉訓練持續6週,就可以減少使用在呼吸動作上的氧氣量(最多可達4%),讓各種與身體運動緊密相關的肌肉群在用力時,有更多的氧氣可用。為了這個研究,研究員還在單車比賽最激烈的時候,針對選手的呼吸頻率做模擬。

強化具有呼吸功能的肌肉,能夠讓我們在比賽期間正常地奮力向前,延後感覺到疲憊的時間。

強化具有呼吸功能的肌肉,能夠讓我們在比賽期間正常地奮力向前,延後感覺到疲憊的時間。

其他的科學證據也指出,呼吸肌肉的疲乏和競賽成績降低之間有非常直接的關係。過往,大家都以為個人的耐力表現,是因為心臟循環和運動肌肉的關係,無關於呼吸,甚至還認為呼吸器官不會影響運動表現,只要心臟夠強,運動肌肉所需的氧氣就「儲量充足」。但事實卻證明,強化具有呼吸功能的肌肉,能夠讓我們在比賽期間正常地奮力向前,延後感覺到疲憊的時間。

科學研究也證實在各種不同的情況下、不管是哪一位選手,呼吸訓練都是有效的;這些訓練有的是以自然的方式進行,也有的會針對目標特別擬定練習計劃。但所有的研究都認同,呼吸訓練必須與日常生活結合,有時候甚至一天做兩次,或是以短而密集的計劃,持續6到12週的週期。但很明顯地,這是運動員適應生理習慣所需的時間,不過還是得考慮到「不進則退」的因素,有鑑於人在不訓練時會懈怠,所以建議訓練的次數不要低於原本的三分之一,並且努力持續到18週,如此才會變成習慣並從中獲得好處。

強化具有呼吸功能的肌肉,能讓我們比賽時正常地奮力向前,延後感到疲憊的時間

訓練呼吸的眾多優點

簡而言之,呼吸在今天而言是非常重要的,因為它反應在生理、身體、心理等三個地方。

生理

‧ 增進通氣量和氣體的交換

‧ 提升細胞和心肺的呼吸功能

‧ 提升氧氣的代謝功能

‧ 擷取能量轉換過程的好處

‧ 增加肺臟通氣/灌注之間的關係

‧ 有利於乳酸和二氧化碳的消除

身體

‧ 讓選手在比賽時刻把呼吸控制得更好

‧ 增進肺活量

‧ 有效利用肺部的容量

‧ 讓肺部組織(肺泡和支氣管)、肋間肌、胸腔、橫膈膜獲得最大的彈性

‧ 增加對呼吸附屬肌肉的自主意識

‧ 減少干擾性的痙攣

‧ 改善姿勢

心理

‧ 提升專注力、思考能力

‧ 有效放鬆

‧ 在比賽期間(競賽之前和進行中)掌控壓力

‧ 管理情緒及負面生理狀態,有利於心理意象和心理定錨的發展

如果一名專業的運動員知道如何正確呼吸,就能夠:

‧ 提升放鬆狀態

‧ 減緩心跳頻率

‧ 減少氧氣消耗

‧讓呼吸節奏更規律

‧ 提升訓練效果

‧ 控制賽前緊張

‧ 避免焦慮和恐慌

‧ 利於乳酸和二氧化碳的排除

當然,即使是個普通人,只要懂得如何正確呼吸,就能吸收氧氣的能力,產生和運動員同樣的效果。

若一名專業運動員知道如何正確呼吸,能改善許多與運動表現相關的問題

訓練呼吸對日常生活的大助益

但是,有一種情況是一名專業的運動員,他的某些部位肌肉已經接受特別的訓練準備,無法再增加運動表現。這時,最簡單的解決之道就是減少肌肉的質量,我要提醒大家,大塊的肌肉不僅重,還會消耗較多的氧氣,對某些運動來說大肌肉反而可能帶來反效果。而減少肌肉重量,並且強化呼吸來增加帶氧功能,卻不會降低整體的能力,這也是一種有效的策略。

瑞典有一項針對專業游泳選手所做的實驗證明,特別的呼吸訓練可以增加肺部功能。這項資料非常重要,因為當肺部擁有最大的容量,就代表每次呼吸能夠導入更多氧氣,並增進排除二氧化碳的功能。除此之外,還可以增加浮力,讓游泳選手更靠近水面,減少水的阻力。

別忘了,有效率的呼吸對於血液循環、成分、酸度,都有極大的影響。如同我已經解說過的,閉氣和接觸水會引起「潛水反應」。其結果就是脾臟會收縮,把儲存的紅血球釋放於組織循環中,如此一來,就會增加血液的含氧量。練習閉氣和在肺部半空的狀態下屏住氣息,其效果也會更激烈更快速。

閉氣訓練

閉氣訓練對於血液造成的中長期效果,就是會刺激腎臟,促進紅血球生長元素荷爾蒙的自然分泌。只是,這一切必須在嚴密的監控下,並搭配正確飲食,必要時兩者還需要加以整合。

另一項來自於超級換氣的資料,也非常有趣,依據呼吸的能量與頻率,可以排除血液中大量的二氧化碳,讓血液偏向鹼性,創造一種相對高氧的狀態。有些專家證實,肌肉處於適度的壓力之下,若能在有鹼性的環境,會讓它們的性能更好。

還有一項不可忽略的元素就是肌紅蛋白,那是存在肌肉中、和氧氣、血紅蛋白相關的蛋白質。有個假設認為,肌肉中的含氧量降低時,若時間拉長的話,可能會影響肌紅蛋白的總體數量。這時可以利用潛入冷水,在肺部清空的狀態下刺激潛水反應來強化肌紅蛋白。

超級換氣訓練

做完呼吸暖身操後,建議做超級換氣訓練,這需要搭配快速的主動吐氣和被動吸氣。這個技巧可以用在各種情況,甚至是非運動方面;我必須說,一定要每天都做。它是由5個呼吸動作組成,4個短呼吸加一個長呼吸,之後重複四回,連成20次的呼吸。

1 吸氣,把空氣往肺部送。

2 緩慢地拉長時間,把空氣吐出去。

3 重複四個步驟1與2(即吸氣和吐氣動作),中間不間隔,抓到自己的節奏感。

4 一次的長吸氣與長吐氣,然後重複步驟3與4四回。

※超級換氣訓練變化版

變化版像是增加重複次數、改變順序或用姿勢改變壓力強度(移動手臂位置)。因為簡單又很有效,所以一天可以做好幾遍

1 吸氣,把空氣往肺部送。

2 緩慢地拉長時間,把空氣吐出去。

3 重複四個步驟1與2(即吸氣和吐氣動作),中間不間隔,抓到自己的節奏感。

4 一次的長吸氣與長吐氣,然後重複步驟3與4四回。

※超級換氣訓練變化版

變化版像是增加重複次數、改變順序或用姿勢改變壓力強度(移動手臂位置)。因為簡單又很有效,所以一天可以做好幾遍

屏住氣息,進入冷靜專注狀態

屏住氣息非常重要,它的效果之一,就是快速降低心跳的頻率。這在很多運動中是個非常棒的優點,因為這樣可以減少賽前的能量支出,立刻進入一種冷靜且專注的狀態。你們想想,在比賽、面談、考試、會議前的時間有多重要。這時候最需要的不就是思緒清晰、條理分明,以及受到控制的心跳。

訓練潛水反應,還可以調整大腦的指針,表示二氧化碳的含量已經很高。有個針對一群鐵人三項選手所做的實驗顯示,進行3週的閉氣訓練,就可以大大提高對二氧化碳的容忍程度。對於所有的運動而言,這是非常重要的資訊,因為只要依照這種訓練,每位選手都可以讓自己的運動表現更上一層樓。

因此,學習呼吸只會帶來好處,為身體活動提供更寬廣的範圍。透過呼吸的技巧學會引導空氣、把空氣導向某處,是我們每個人必須瞭解的功課,因為它會讓管理每日生活、壓力、追求優良表現……變得像直覺般容易。

作者Mike Maric擁有海豚人稱號,主因擅長於閉氣 ©《神奇的慢呼吸》

書籍資訊

文章摘自三采文化,邁克‧馬里奇著作《神奇的慢呼吸:不焦慮、心穩定,為身體「補氧」的呼吸術!》一書。

本書特色

義大利自由潛水冠軍邁克.馬里奇,從小就是各種泳賽的常勝軍。

不僅擁有多年指導專業運動選手呼吸的教學經驗,更經常在執行他的法醫解剖工作時,運用呼吸技巧調整當下的情緒、思緒及恐懼。

看似普通的呼吸,就是這樣的神奇!

《神奇的慢呼吸》是邁克整合比賽經驗、教學分享、科學研究與個人故事的健康呼吸專書。書中完整分享:

‧重整身心的慢呼吸:三角呼吸法/鼻孔交替呼吸/睡前分段呼吸/晨醒分段呼吸/心跳同步呼吸……

‧日常建議:呼吸處方箋/打呵欠/朗讀短文……

‧飲食建議:代謝壓力的健康真食物/強化呼吸系統的食譜……

‧習慣建議:大笑增強呼吸效果/改善生活的睡眠祕訣……

更多《神奇的慢呼吸:不焦慮、心穩定,為身體「補氧」的呼吸術!》資訊 請點此

更多《神奇的慢呼吸:不焦慮、心穩定,為身體「補氧」的呼吸術!》資訊 請點此

文章摘自三采文化,邁克‧馬里奇著作《神奇的慢呼吸:不焦慮、心穩定,為身體「補氧」的呼吸術!》一書。

本書特色

義大利自由潛水冠軍邁克.馬里奇,從小就是各種泳賽的常勝軍。

不僅擁有多年指導專業運動選手呼吸的教學經驗,更經常在執行他的法醫解剖工作時,運用呼吸技巧調整當下的情緒、思緒及恐懼。

看似普通的呼吸,就是這樣的神奇!

《神奇的慢呼吸》是邁克整合比賽經驗、教學分享、科學研究與個人故事的健康呼吸專書。書中完整分享:

‧重整身心的慢呼吸:三角呼吸法/鼻孔交替呼吸/睡前分段呼吸/晨醒分段呼吸/心跳同步呼吸……

‧日常建議:呼吸處方箋/打呵欠/朗讀短文……

‧飲食建議:代謝壓力的健康真食物/強化呼吸系統的食譜……

‧習慣建議:大笑增強呼吸效果/改善生活的睡眠祕訣……

責任編輯/Dama

運動星球

向心訓練

2016-05-16

在健身訓練中任何動作都有「向心收縮」與「離心收縮」兩種,「向心收縮」肌肉收縮力量大於外在負荷的器材重量,讓肌肉縮短,肌肉產生的力量大於外在負荷附和器材所拉扯的肌肉重量,就是向心運動,在做動作時,出力的對抗地心引力的動作就是做向心收縮。

過去的訓練模式比較偏向「向心訓練」,藉由舉起大重量的器材,來提高健身效果,但是經過較長時間發現,這樣的訓練方法,似乎在成效上比較小,因為在肌肉在進行向心收縮時,肌肉變短,肌肉的破壞效果沒有比伸展十來得好,無法更有效的達到「破壞與重組」的效果,所以為了找到更好的辦法,越來越多人開始轉向「離心訓練」。

但是向心運動依舊在任運動中扮演非常重要的角色,無論是騎車、游泳或是跑步等等,這些動作都是向心運動的延伸,不能因為在肌力訓練上追求強化肌肉與肌肥大的效果比較不好而捨棄,而且在任何訓練中「向心運動」與「離心運動」是同時發生的,只是肌肉專注的狀況不同,才會產生出不同的訓練法,所以在訓練上,除非有特別的需求還是建議以兼顧二者的訓練方式進行。

©Shutterstock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 山姆伯伯工作坊-負向進行的訓練方式

6. 山姆伯伯工作坊-何謂肌肉向心、離心及等長收縮?

7. 山姆伯伯工作坊-離心訓練帶來更好的結果

8. Mr. 司博特-卡關了嗎?來試試離心訓練!(胸部)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 山姆伯伯工作坊-負向進行的訓練方式

6. 山姆伯伯工作坊-何謂肌肉向心、離心及等長收縮?

7. 山姆伯伯工作坊-離心訓練帶來更好的結果

8. Mr. 司博特-卡關了嗎?來試試離心訓練!(胸部)