運動星球

熱衰竭 Heat Exhaustion

2017-01-06

運動或在炎熱的天氣下大量出汗,雖可防止體溫升高,但身體大量喪失水分和鹽分,會使腿部及身體的肌肉抽蓄、虛脫、全身無力。如不及時補充水分和鹽分,會使病情惡化。

熱衰竭是身體長時間暴露熱環境中的表現,通常是由於鹽分流失、脫水或代謝物過份堆積在體內所致。在熱環境中可能只要幾小時,也可能長達數日才導致熱衰竭。

熱衰竭 ©elishacook.ca

症狀及如何治療

熱衰竭的其他徵狀是眩暈、頭痛、嘔吐。患者體溫正常,皮膚濕冷,面色蒼白;呼吸和脈搏加快,患者甚至會出現反胃及腹瀉、嘔吐。有人出現熱衰竭症狀時應當躺在陰涼處,並將其雙腿抬高時12吋,在患者皮膚上放冰涼濕潤的衣物。如果該名患者有意識和知覺,可以提供運動飲料或加鹽飲料 (約一公升放一茶匙);切記一出現熱衰竭徵兆時,就要打電話報警求救。

©skysports.com

預防方法

預防熱衰竭的方法是運動前,最少要喝二杯白開水,確認運動的路線、路程、地勢和天氣,必須量力而為。遇到不適時,應及早停下來休息;還有在夏天運動時,盡量選擇寬鬆、輕便、淺色容易散熱的衣服;記得戴帽子或帶能遮陽的東西,也多儲備水;另外,請勿單獨一人去爬山,應該三五成群結伴同行,這樣才可以互相照應。

希望大家做運動時,亦要顧及安全。適當的耐熱訓練可提高熱耐受能力,使人更適應高溫環境。一是通過有意識的體育鍛煉,增強人們的耐熱能力,初夏時節每天早晚進行散步、跑步等項目約一小時,使身體出汗。

2. 隨著溫度逐步升高,先用電扇降溫,氣溫升高到35攝氏度以上、室內氣溫超過28攝氏度時再啟用空調。

參考資料

1.《跑步的科學》,采實文化出版 (2016)

2. drugs.com

3. 山姆伯伯工作坊

2. drugs.com

3. 山姆伯伯工作坊

運動星球

COVID-19確診後恢復期 如何安全地回歸日常訓練

2022-06-17

COVID-19 確診後要恢復運動,尤其對某些認真訓練的人來說,要回到每天吃課表這種有一定強度的訓練需要多久﹖該怎麼恢復呢﹖健身專家警告﹕過早、過快地逼迫自己的身體不利於康復,即便是症狀輕微者,健康水平高到足以克服感染後的疲憊,仍需要一段時間休息恢復,建議確診7天後可嘗試溫和的伸展或瑜珈動作,千萬別一開始就急著回到原本強度的訓練。

COVID-19確診後恢復期 如何安全地回歸日常訓練 ©Nick Fewings on Unsplash

澳洲雪梨私人教練、Un1t 健身房負責人 Matt Hunt 曾確診,休息了 5 天後開始進行緩和的運動,他表示,除非是 COVID-19 重症或是有出現胸痛症狀,否則謹慎地恢復訓練是合適的。以下是包括 Matt Hunt 以及其他運動醫學專家的解說。

我什麼時候可以開始運動?

運動醫學專家普遍共識是,在首次出現症狀後至少等 7 天,才能恢復任何形式的運動,但恢復起初千萬別馬上做以往運動量和運動強度,應從低強度的活動開始。墨爾本大學物理治療系資深講師 Selina Parry 舉例,前幾週的日常活動例如做家務、輕鬆地整理花園、散步,在做這些活動同時要能夠一邊進行完整的對話。接著,逐漸增加運動時間,每天多 10-15 分鐘即可,直到你可以連續完成低強度走路 30 分鐘。

Hunt 教練指出自己的經歷,他恢復的第一步運動是做簡單的瑜珈,不包含任何較大的動作,目的只是讓幾天躺著沒動的肌肉活躍起來,並可專注於臀部、肩膀、下背部。

專攻於重症醫學研究的英國學者 David Salman 進行的研究發現,兩週最小運動量是重啟日常訓練的最佳方式。

COVID-19 確診後恢復的第一步運動可做簡單的瑜珈,圖為瑜珈嬰兒式

如果我完全無症狀怎麼辦?

如果你確診後沒出現任何症狀,沒有證據明確顯示你應該或不應在感染的第七天之前運動。Parry 醫師表示,即使你在篩檢陽性之後感覺非常好並且開始運動,請密切監控自己的體感,不能放過任何微小的不適跡象。

確診一週後我該如何進步﹖

如前所述,最重要的是逐步、緩慢地恢復身體活動。經過一週或是更長時間的緩和運動後,你可以嘗試進行一週的中等強度運動,例如快走或是游泳,運動可以進行 10 分鐘以上並同時順暢對話,但無法唱歌,呼吸會喘一點、會流一些汗。

此後,Salman 醫師建議再提升到一些更複雜的運動,例如需要使用協調性、力量與平衡,例如改變方向的跑步,或是自重循環訓練。當你能夠完成這些活動時,你應該準備好恢復到確診之前甚至更高的活動水平了。

Hunt 教練表示,他的一些學員 COVID-19 確診後,在訓練時的疲勞程度遇到很大的困難,但是,最初恢復階段做一些輕微的力量訓練,可能對恢復非常有益,這些輕微力量訓練目的只是讓肌肉纖維再次運動,訓練呼吸,並打開胸腔。但如果你覺得訓練起來很辛苦,把時間或頻率縮減 10% 或 20%,直到第二天、下週甚至下個月再進步都可以,例如,如果以往每週訓練 5 次,此時試著每週最多訓練兩次。每個人情況不一樣,一定要是自己的身體狀況而定,無論如何不用急,運動場永遠等著你。

運動時異常程度的疲勞、呼吸困難、心跳加速、頭暈、咳嗽等任何症狀或新症狀發生,都要特別注意

什麼時候我該暫停運動?

雖然恢復期你很可能比以往運動更氣喘吁吁,但要警惕 COVID-19 症狀的復發或發展,監測運動後 1 小時和運動後 1 天的感覺,為了確保你沒有加劇你的症狀。Parry 醫師指出,異常程度的疲勞、呼吸困難、心跳加速、頭暈、咳嗽等等,任何症狀或新症狀發生都要特別注意,尤其胸痛症狀是個警示鈴,提醒你該去看醫生了!因為一些 COVID-19 患者可能會發展為心肌炎,雖然這是輕度至中度 COVID-19 患者中較罕見的案例,但仍必須仔細觀察這些徵兆。

請記住,運動後的 1 個小時就應該感覺恢復。

Parry 醫師提醒,最重要的就是要減少運動後症狀惡化,這可能會導致症狀延長,也就是長新冠。如果你確診數週後都因為疲勞而難以恢復某些身體活動,請尋求一般科醫師∕家庭醫師等專業人士協助。

資料來源/ABC NEWS、衛生福利部國民健康署

責任編輯/Dama

侯鐘堡

運動傷害發生時,你和醫生都該知道的3個迷思

2017-12-29

近年,對於運動傷害要前往復健科接受治療的觀念越來越完整,但是到了診所或者與醫生溝通後,是否還是有些疑問呢?例如:開刀就能解決問題嗎?回家後到底要冰敷還是熱敷呢?相信這些都是許多人有過的迷思。桃園南崁旭康診所院長亦是226K超級鐵人三項選手的侯鐘堡,憑著自己多年運動親身經歷加上看診經驗,為各位整理出以下的3個常見迷思。

運動傷害發生時,你和醫生都該知道的3個迷思

復健迷思1:開刀就能一勞永逸解決問題?

建議先復健治療無效後再考慮手術治療。

「醫生,我這個狀況,你建議手術嗎?」門診病人常常會這樣問我。我通常會回答:「現在醫學技術進步,依你的狀況,打針、復健、運動治療就可以改善很多了,幾乎不用開刀。」 10年前,很多非手術不可的狀況,如:肩關節唇受傷、脊上肌磨損撕裂、肌腱鈣化、肘韌帶拉傷、阿基里斯腱撕裂傷、前十字韌帶受傷、退化性關節炎、頸椎痛、下背痛、骨刺等問題,在近年復健醫學、物理治療、再生醫學、超音波檢查的進步後,大多都可用較低侵入性的注射治療方法,將修補物質打到受傷處,免去開刀麻醉之苦。

以筋膜觀點來看,開刀的傷口以及術後的疤痕會破壞筋膜的連續性,非常難以改善。疤痕會造成該區域組織永久性的緊繃纖維化,拉扯其他正常的筋膜,導致身體其他部位莫名的痠麻痛等代償症狀,長久之後對身體筋膜及核心的平衡能力,會有負面影響。

而且很重要的是:刀一開下去就回不去了。開刀完後疼痛改善若沒有預期理想,有些病人會後悔開刀前沒有先嘗試復健,反而造成心理上無形的壓力。因此若非緊急狀況,建議先嘗試非開刀的復健治療、運動治療及注射治療。

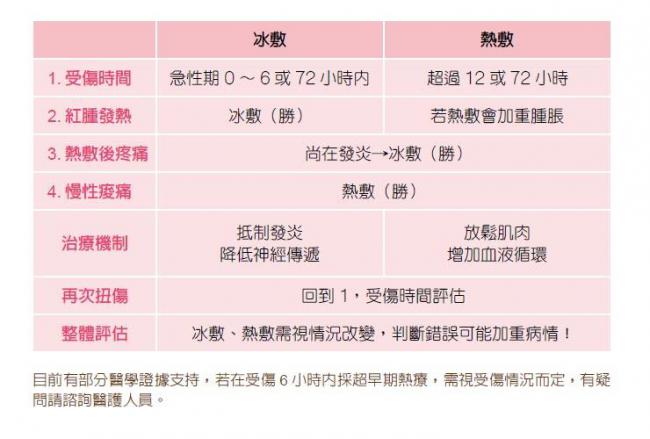

復健迷思2:受傷時,該冰敷還是熱敷?

「冰敷 3天後,又扭傷了,到底該繼續冰敷還是改為熱敷?」「我已經乖乖冰敷 3天了,教練叫我今天要改熱敷,但敷完反而更痛怎麼辦?」受傷時,該冰敷還是熱敷呢?這個問題對一般非專業醫療人員來說其實不好判斷。

復健迷思3:關於冰敷和熱敷的常見問題

1. Q:到底該冰敷多久?若冰敷 3天還是腫脹,這時候要持續冰敷還是改為熱敷?

A:其實熱敷冰敷問題,時間只是參考因素,非絕對。需視受傷狀態而定,若無紅腫熱痛等發炎問題, 6小時後轉為熱敷也無妨。受傷嚴重,有可能需要冰敷超過 72小時。

2. Q:我的腳踝受過傷,每次運動完都不太舒服但沒有到痛的地步。這時候要冰敷還是熱敷?

A:若以前有舊傷,運動完會有小發炎,當天就要冰敷。但通常冰敷到當天晚上睡一覺後,隔天開始又回復到慢性期(舊傷),則要改熱敷。

3. Q:復健治療熱敷完,反而更腫更痛了,怎麼辦?

A:表示局部還有發炎狀況,改冰敷 24. 48小時後再判斷。無論冰敷或熱敷,每次約 15. 20分鐘為一療程,依受傷程度每日可冰敷或熱敷 1. 3次。急性嚴重受傷時可每小時冰敷 15. 20分鐘。

書籍資訊

◎圖文摘自如何出版, 侯鐘堡 著作《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵人醫師最想告訴你的復健眉角》一書。

天啊!原來問題出在下肢筋膜!90%的痠麻痛,這樣就能根治

◆專攻運動傷害:作者身兼226K超級鐵人三項選手&復健科醫師,對於運動傷害更能感同身受、精準診斷。

◆從筋膜看全身:結合復健專科與運動醫學知識,以筋膜角度,從足部找出全身痠痛根源。

◆自己在家做復健:利用簡易檢測及彼拉提斯伸展筋膜,教你行得正坐得直,徹底擺脫痠麻痛。

◆解答復健迷思:推翻傳統對復健治療的刻板印象,推廣正確的運動&保養觀念。

◆補充復健新知:運動治療+復健治療雙管齊下,對症下藥。

•更多如何出版《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!》資訊 請點此

◎圖文摘自如何出版, 侯鐘堡 著作《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵人醫師最想告訴你的復健眉角》一書。

天啊!原來問題出在下肢筋膜!90%的痠麻痛,這樣就能根治

◆專攻運動傷害:作者身兼226K超級鐵人三項選手&復健科醫師,對於運動傷害更能感同身受、精準診斷。

◆從筋膜看全身:結合復健專科與運動醫學知識,以筋膜角度,從足部找出全身痠痛根源。

◆自己在家做復健:利用簡易檢測及彼拉提斯伸展筋膜,教你行得正坐得直,徹底擺脫痠麻痛。

◆解答復健迷思:推翻傳統對復健治療的刻板印象,推廣正確的運動&保養觀念。

◆補充復健新知:運動治療+復健治療雙管齊下,對症下藥。

•更多如何出版《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

/ 關於侯鐘堡 /

目前任職於台北原力復健科診所,致力於打造全世界最棒的復健科診所。善長運動傷害治療、功能性增生注射、Redcord懸吊、運動治療、鐵人三項、肌力與體能訓練。

著作

《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵人醫師最想告訴你的復健眉角》

證照

美國運動醫學會私人教練(ACSM-CPT 1038238)

Cyriax 脊骨矯治

懸吊訓練 Redcord Neurac1認證

台灣運動醫學會隊醫研習

KBC 壺鈴教練