運動星球

肱三頭肌 Triceps Brachii

2017-02-10

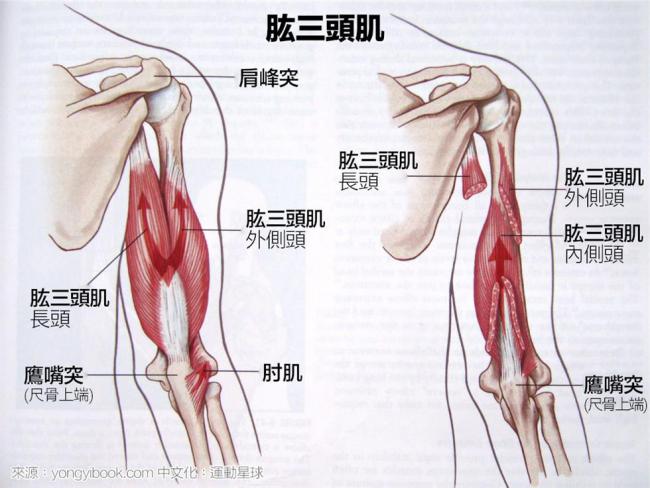

肱三頭肌的位置是在人體上臂後面在延伸到肩膀下,它可使雙臂伸直或伸展,一般來說,訓練肱三頭肌的時間會比肱二頭肌需要更多的時間,因為肱三頭肌比肱二頭肌的肌肉面積來得更大,在日常生活中,像是在做家事、搬物品、訓練上半身時都會運用到肱三頭肌。

肱三頭肌英文名「triceps brachii」中的「tri」說明它有三個頭:肱長頭肌附著在肩胛骨上,而另兩個附著在肱骨上。肌肉的遠端有一條有力的腱在肘處附著在尺骨上。如果你盡量伸直手臂,就會感到這條腱繃緊了。

肱三頭肌以及肱二頭肌都是非常重要又密不可分的肌群,尤其時對男性來說,因為擁有厚實又威猛的手臂,才能讓自己身材更加凸顯以及完美。在肱三頭肌的練習動作中,使用啞鈴、槓鈴以及其它扶助器材都是相當重要,肱三頭肌的訓練方式非常多,像是有槓鈴頸後臂屈伸、啞鈴頸後臂屈伸、槓鈴仰臥臂屈伸、仰臥反撐等,這些都可以扎實的訓練到肱三頭肌,為了達到最佳訓練效果,在訓練的過程中,要紮實的用力並注意動作的正確性,在推起或者是壓下重量的訓練時,要持續將手臂完全打直,使每一次訓練都要做滿全程,但是每次做訓練時都要注意一件事,就是向心收縮的時候不要過度使用爆發力,可能會導致會傷到手肘並使肌肉拉傷。

肱三頭肌解剖示意 ©yongyibook.com

以下介紹三種基礎肱三頭肌訓練,可以增加我們雙臂的肌肉力量。

以下介紹三種基礎肱三頭肌訓練,可以增加我們雙臂的肌肉力量。

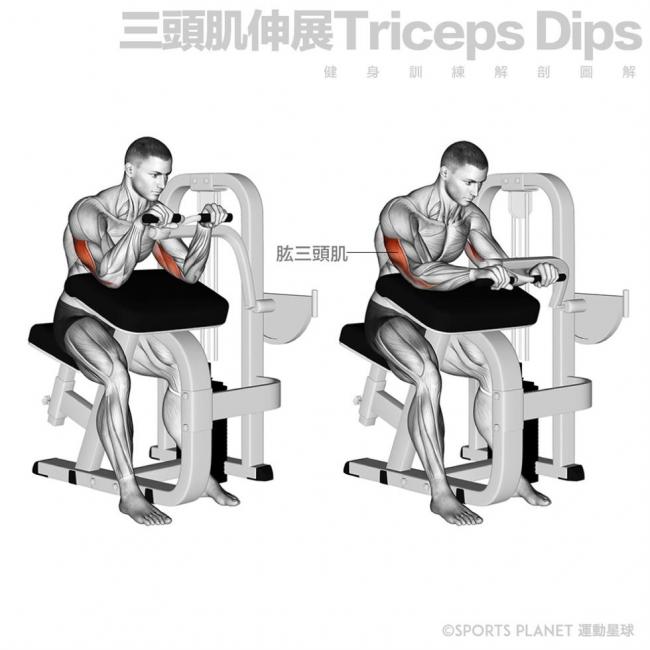

1 三頭肌伸展

步驟1:將身體坐在訓練機上,雙手正握把手,將手軸靠在訓練墊子上。

步驟2:吸氣時,將握把下壓,吐氣時,再緩緩回到初始位置。

2 仰臥肱三頭肌伸展

步驟1:採躺姿,將身體躺在訓練板上,雙手打直握住槓鈴。

步驟2:吸氣時,將雙手彎舉槓鈴靠近至臉部,吐氣時,再緩緩回到初始位置。

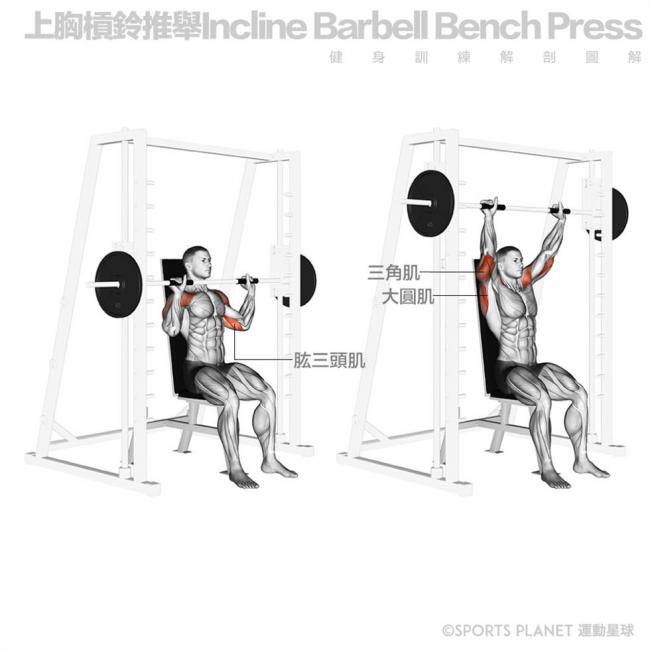

3 上胸推舉槓鈴

步驟1:採坐姿,坐在訓練椅上,背部靠攏,雙手彎曲90度並正向握住槓鈴。

步驟2:呼吸時,將雙手打直往上舉,吐氣時再緩緩放下。

運動星球

新的研究表明:運動時越喜愛團練的人,有可能在生活上會越來越幸福

2019-05-27

運動時你是獨行俠還是團隊合作?這可能跟你的生活幸福指數有絕對的關係!根據一項發表於American Osteopathic Association(美國骨科協會)的一份研究報告指出,當人們與同事或朋友共同面對許多艱難的事情或是運動時,能透過相互的鼓勵打氣,獲得心靈上與精神上的支持。

運動時你是獨行俠還是團隊合作?這可能跟你的生活幸福指數有絕對的關係!

這是約克斯博士(Dayna Yorks)與位於澳大利亞的新英格蘭大學(UNE)骨科醫學院的研究員們所進行的一項研究,針對69名生活於高壓力之下的醫學生們進行12週的訓練計劃,這群以高壓力和自我報告與低生活品質著稱的學生,無論他們在這期間內是以個人訓練或是團體訓練,將他們分為兩組分別觀察:精神、身體和情緒這三種生活品質指標。

而參加小組練習的人每周至少花一次時間在CXWORX上進行一次,這是一項核心強化和功能性健身訓練計劃。在十二週結束時,他們的平均每月調查分數,顯示所有三種生活質量指標都有顯著改善:精神(12.6%)、身體(24.8%)和情緒(26%)。他們還報告了感知壓力水平下降達26.2%。相比之下,個人健身的參與者被允許維持他們所喜歡的任何訓練方式,其中可能包括跑步和舉重等活動,但他們必須單獨訓練;平均而言,單獨的訓練者每次的練習時間是原來的兩倍,並且除了精神生活品質增加11%外,任何措施都沒有顯著變化;同樣,對照組未發現生活質量或感知壓力的顯著變化。

參與團體運動訓練的人,感知壓力水平下降達26.2%!

這樣的研究結果,也得到了6W2S表演和生活方式教練沃勒爾 - 湯普森(Blake Worrall-Thompson)的支持,他認為在團體訓練或討論中,能培養出友情與感情的精神面,將有助於減輕生活壓力與提升整體的快樂感,進而增進身體方面的健康。

在你在選擇要自我訓練或是團體訓練之前,你必需要知道自己想要的目標。單獨的訓練過程確實能帶來一些精神與生活品質的提升,即使它們無法達到團體練習所能帶來的好處,但只要有運動與開始訓練,都能比沒有運動習慣的人在任何情況下擁有更好的健康水準,因此,除了自我訓練之外偶爾也不妨參加團體練習課程,或許能為你一直處於高壓狀態下的情緒獲得改善!

資料參考/muscleandfitness、sciencedaily

責任編輯/David

曾怡鈞

乳酸會讓你運動時肌肉疲勞嗎?

2019-05-09

過去的肌肉疲勞理論認為乳酸是主要限制耐力運動表現的罪魁禍首,乳酸被認為是無氧代謝的廢棄產物、以及高強度運動時導致肌肉疲勞的原因,並直接導致運動時的代謝性酸中毒,使肌肉收縮力降低和運動停止,更認為乳酸造成「延遲性肌肉痠痛」(Delayed muscle soreness,簡稱DOMS)。然而許多的研究早已推翻了這些過去的論點。本文將針對常見對乳酸的誤解來一一的破解。

我們為什麼分享這篇文章?

乳酸會導致疲勞嗎?不會! 乳酸讓你運動隔天痠痛嗎?不會! 這些答案或許會讓部分人驚訝,因為直到現在,仍能常聽到人們把運動隔天痠痛的罪魁禍首推給「乳酸」。事實上,這樣的理論早已被推翻多年,但至今仍根深蒂固在大家腦海裡。讀一遍專業運動營養師的詳細解說,你會更了解乳酸的形成、乳酸對運動「好處」,甚至分辨出Lactic acid和Lactate(中文皆翻譯為乳酸)其實大不同。

乳酸是什麼?又是如何形成的呢?

ATP是運動時骨骼肌收縮的即時能量來源,在運動期間,肝醣與葡萄糖可以分解為丙酮酸(Pyruvate)以產生ATP。丙酮酸在有氧氣的情況下可以進入粒線體進行氧化代謝,以獲得更多的ATP,而在無氧的情況下則會代謝成乳酸(Lactic acid)。

Lactic acid和Lactate中文皆譯為「乳酸」。然而事實上Lactic acid並不等於Lactate,Lactic acid是弱酸,並且會迅速解離成氫離子,剩餘的部分則與鈉離子(Na+)或鉀離子(K+)結合形成稱為乳酸(Lactate)的乳酸鹽,肌肉中不會有太多的Lactic acid,血液裡就更少了,因此乳酸不會長時間堆積在體內。有些學者認為可以將乳酸鹽視為是一種人體內酸性的緩衝物質,乳酸鹽的產生(特別是如果伴隨有高的乳酸鹽去除能力)更有可能延遲酸中毒的發生。而近年的研究也發現,運動誘導性酸中毒對於骨骼肌收縮能力的影響有限,體外研究表明酸性環境具有保護作用可以抑制骨骼肌中的高鉀血症。其他乳酸產生帶來的有益效果還包括從血紅蛋白釋放更多的氧氣、刺激通氣量、肌肉血流量的增強和心血管驅動力的增加。顯然,乳酸鹽在代謝性酸中毒和運動疲勞中扮演的角色必須重新評估。

以往認為乳酸是無氧性激烈運動下的產物,因為在高強度下運動時,我們無法及時提供電子傳遞鍊足夠濃度的氧氣,積聚的丙酮酸才會代謝成乳酸。然而氧氣的可利用性,只是導致肌肉和血液中乳酸鹽在次大運動強度期間增加的幾個因素之一,事實上,無論是否存在氧氣,都可以經由糖解作用形成乳酸,甚至在靜止時產生乳酸。

使乳酸產生急劇增加的情況有:快肌纖維的招募使用上升、氧氣的遞送效率、肌肉低氧、糖解作用加速、粒線體能量代謝的能力,以及通過身體中其它細胞清除和利用乳酸的能力等多種因素。休息時,血中乳酸之所以能夠維持1mM的原因,就在於乳酸的產生與排除達到平衡。

乳酸代謝與運動疲勞的關係為何?

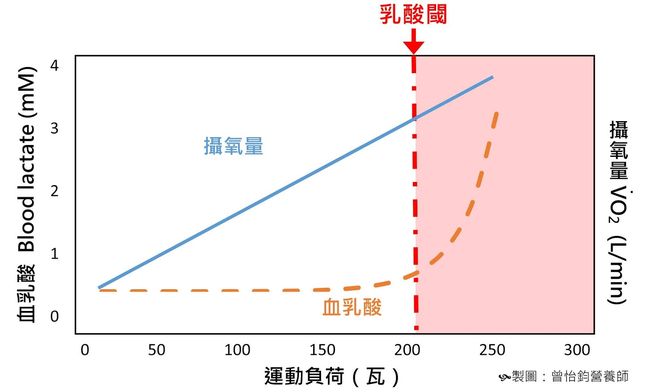

如上圖所示,氧氣的吸收與利用會隨著運動強度呈線性地增加,但乳酸鹽(Lactate)的產生並非隨著運動強度線性地增加,而是穩定地產生,直到運動強度超過了「有氧代謝」能夠供應的能量負荷,此時身體改以利用「無氧代謝」來提供主要比例的能量來源,遠大於「有氧代謝」,當乳酸的生產速率超過移除速率時,組織內的乳酸濃度提高,使得血液中的乳酸值增加,並隨著無氧代謝地進行會逐漸接近乳酸閾值。

超過有氧代謝的負荷之後,血液中乳酸便開始急遽增加

乳酸真的會導致疲勞嗎?

由於Lactic acid(和隨後的Lactate)會隨著運動疲勞的發展而產生,所以過去學者誤認為Lactic acid就是高強度運動下肌肉疲勞的原因。然而乳酸真的會導致疲勞嗎?

答案是:不會!

Lactic acid肯定不會導致疲勞,而Lactate可以被人體回收利用,心臟、大腦和慢肌纖維能夠非常容易地從血液中清除乳酸,所以如果將快肌纖維產生的Lactate運送到慢肌纖維,或另一個粒線體還未完全過載的肌肉中,這些肌肉可以將乳酸鹽轉換回丙酮酸將其送到檸檬酸循環,並進入電子傳遞鍊,在有氧的狀態下進行有氧代謝產生能量(ATP)。因此,Lactate在運動期間可作為骨骼肌的燃料來源,也是心臟、腦、腎臟和肝臟可用的燃料來源!

乳酸鹽可以回收,運送至其他未過載的肌肉進行能量提供

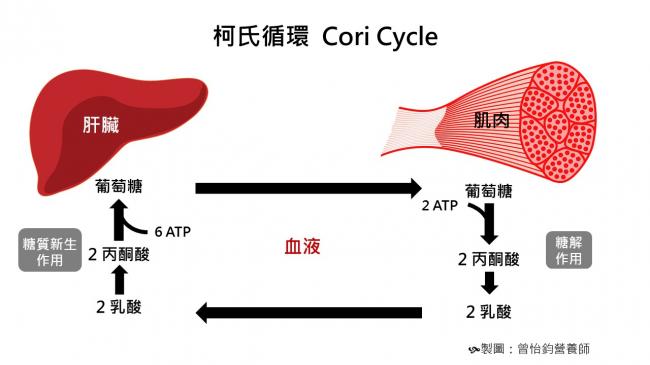

此外,未以上述方式氧化的乳酸,會從運動肌肉擴散到毛細血管中,並通過血液運輸到肝臟重新合成為葡萄糖,這被稱為「柯氏循環」。而運動過程中累積的乳酸,大約在停止運動後1-2小時血乳酸的濃度就會回復到休息時的狀態。乳酸的產生實際上是一種生存適應,決定了我們能夠在高強度運動下維持多長的時間。

未氧化的乳酸會通過血液到肝臟重新合成為葡萄糖

導致運動疲勞的真正原因是什麼呢?

以下這些才是高強度運動造成疲勞的元兇:

.無氧代謝時產生的中間產物例如磷酸鹽(Pi)增加

.高能磷酸鹽(high energy phosphates)比例改變

.活性氧物質(reactive oxygen species, ROS)等產生

Lactic acid和Lactate會引起痠痛嗎?

答案是:不會!

運動後1-3天的延遲性肌肉痠痛現象,與乳酸的形成沒有顯著關連。延遲性肌肉痠痛常見會發生在突然急遽增加運動量與強度、進行大量的肌肉離心收縮(eccentric contraction)運動,造成以下狀況,才是遲發性肌肉痠痛的主要原因。

.肌肉纖維的輕微斷裂傷害

.敏感化的疼痛感覺接受器(sensitised nocireceptors)

.超結構肌肉損傷(ultrastructural muscle damage)

那為何需要監測乳酸閾值?

乳酸閾值是指平緩增加的血乳酸濃度會在某一個點急劇拔升,這個血乳酸突然開始大量堆積的拐點就被稱為「乳酸閾值」。V̇O2 max是用來量測運動員最大能力/潛力的指標,而乳酸閾值或到達乳酸閾值時的V̇O2、速度或力量功率,則可以用以估計與度量運動員當前的能力,並用以制定訓練時的運動強度。

血液中的乳酸濃度來自於產生量與排除量平衡後的結果。訓練可以誘導人體對於乳酸鹽堆積有更大的緩衝與耐受性,使得在同樣的負荷絕對量下產生較少的乳酸,運動員還可以透過激烈運動下乳酸大量產生的現象,達成提昇乳酸排除能力的效果,藉此提高乳酸閾值來增進無氧能力。乳酸是運動者的朋友而非敵人,故而在體育運動研究上,應用血液乳酸濃度來當作衡量運動員耐力的指標,以及評估運動員無氧代謝的能力與監控生理負荷強度。

結語

.不論是Lactic acid或Lactate,都不是在較高強度訓練時疲勞的直接原因。

.血乳酸積聚只代表生產和清除的平衡,並不是一個絕對值。只有相對較短,非常強烈的身體活動會導致乳酸累積。

.乳酸鹽堆積並不一定表示乳酸的產量增加、導致氫離子濃度增加和相應的酸中毒,乳酸生產實際上可以幫助抑制酸中毒的發展。

.Lactate是運動中的肌肉、肌肉恢復和休息期間,以及心臟、腦、肝臟和腎臟中有價值的能量來源。

.延遲性肌肉痠痛(DOMS)有許多的成因,但不包括Lactic acid或Lactate的產生。

.乳酸閾值(Lactate threshold)是可測量及可訓練的因子,可以用來幫助監測訓練適應。

備註:以上資訊僅供參考,不能替代營養師給出的適當醫學診斷或飲食建議 。本說明僅供成年人使用,本文在發佈時內容儘可能確保為最新證據,但不排除未來更進一步的證據可能推翻目前的結論。

/ 關於曾怡鈞 /