運動星球

我83歲,完成了人生第一場路跑賽

2017-03-03

格爾達‧撒母爾斯 (Gerda Samuels)是一位83歲的阿嬤,去年五月,她參加了有生以來第一次的跑步比賽並通過了終點。雖然只有2英里(約3.22km),但這個比賽最大的宗旨是在為慈善而行的歡樂跑,但對於已經83歲的她來說,這次參賽讓她感覺自己還不老,也因此而歡欣鼓舞,並在賽後與接受陌生人的擁抱和祝賀,使她開心不已。

©Gerda Samuels

運動是每個年齡都能做的事

在開始跑步之前,格爾達一直都是個熱愛健身的人。三年前,她都還會固定在家中附近的健身房訓練,不過最近關門了,這使得她暫時沒有合適的地方去健身。雖然如此,喜歡團體生活的她,仍偶爾會與朋友或丈夫一起去遠足。

後來,格爾達接觸到當地基督教青年會(YMCA),那裡有許多與他年紀相當,也喜愛運動的人。雖然過去她覺得那裏人多擁擠,但當她第一次走進那裡時,卻被裡頭的活力與熱情深深感動。於是她全心投入,同時還參加了YMCA專門為老年人設計的銀跑鞋(SilverSneakers)訓練計畫。

這個班上有各式各樣的老年人,每個人都面帶笑容,也都很有趣,他們會隨著音樂跳舞,其中一位已經94歲了,當在訓練單腳跳的動作時,即使她跳地不如其他人高,但仍努力的參加每一堂課。同時也讓其他人更了解到運動健身真的是每個年齡段都能進行的事。

其實格爾達從小就很喜歡散步與跑步,小時候住在德國小村莊的森林裡,她常與家人一起運動以平復今日的煩惱或是思考一些事情。

相信自己能做到,就能戰勝一切

為激勵人們運動,YMCA舉辦了一場2英里(約3.22km)的歡樂跑、健走。儘管距離很短,但對83歲的她來說還是個很大的挑戰。不僅如此,途中更具挑戰性的是,前半程還是上坡路,但格爾達跨過終點的決心,足以戰勝這一切的困難。

賽前幾個月,YMCA建議她每週總散步的里程需為5英里(約8.05km)。她決心達到目標,並告訴自己一定能辦到。訓練過程中除了努力不停下腳部以外,她還會不時的與附近遇到的跑友微笑揮手,有時看到小狗狗,還會與他們玩跑圈圈呢!

©Gerda Samuels

比賽當天格爾達很緊張,於是她找了朋友與她一起出發,雖然她得腳步沒有朋友走的快,但當她過了上坡之後,旁邊的人群皆為她歡呼,也讓她備受鼓舞。這場比賽中還有推著嬰兒車的媽媽,以及柱著拐杖的女性。所以,她也更鼓足勇氣,衝向終點。

當獎牌掛在脖子上的那一瞬間,格爾達覺得自己就像是得了奧運冠軍一樣,她接受自己已經老了的事實,但她的表現也足以證明了世界上仍然有很多事可以做到。

©Gerda Samuels

運動星球

波馬冠軍鞋大解密: BROOKS碳纖維板跑鞋 HYPERION ELITE上市

2020-04-14

2018年波士頓馬拉松冠軍Linden在低溫冰雨的惡劣氣候中獲得勝利,除了她堅忍不拔的毅力讓人激賞,在她腳上那雙未曾公開露面的BROOKS HYPERION ELITE原型鞋也備受關注。BROOKS於2月底全美首度公開,台灣將於4月17日上市,讓跑者們體驗這雙結合獨家DNA ZERO中底科技、碳纖維推進板冠軍鞋HYPERION ELITE的威力。

波馬冠軍鞋大解密: BROOKS碳纖維跑鞋 HYPERION ELITE上市

競賽鞋BROOKS HYPERION ELITE 為競速而生

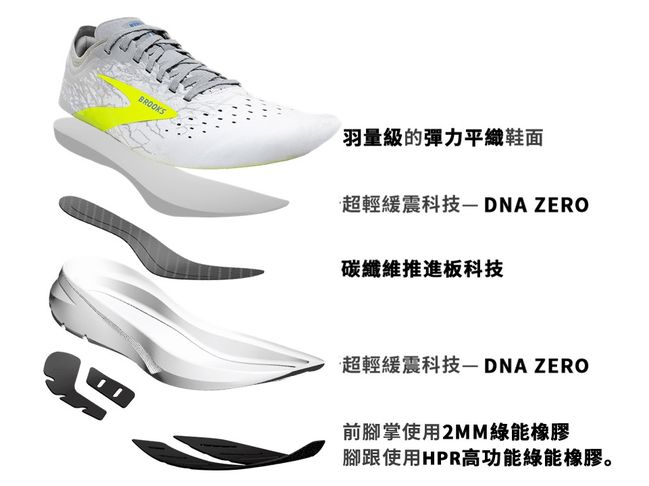

BROOKS Hyperion Elite全新升級,具有輕巧的彈力平織鞋面,以及BROOKS全新的DNA ZERO中底科技,和市場最夯、最廣為人知的碳纖維推進板。

DNA ZERO中底科技是BROOKS的獨有DNA配方,它具有0.12克/立方釐米的極低比重,這使BROOKS跑鞋不僅可以保持中底厚實,同時極為輕量;碳纖維板的厚度為1毫米,中間有一個厚度為0.5毫米的凸起脊柱,以提供額外的支撐。平織鞋面非常薄,因此在潮濕天氣下,面料不會吸收保留太多水分,鞋底在前腳還具有BROOKS獨有的綠能橡膠大底,以提供更好的抓地力。這也是說明2018波馬冠軍Linden,能從濕冷氣候的比賽中脫穎而出、拔得頭籌的關鍵因素之一。

輕巧的DNA ZERO中底科技、堅硬的碳纖維推進板和中底的寬度相結合,減少了腳踝和膝蓋的偏差(反向移動)

Linden接受採訪時表示:「BROOKS HYPERION ELITE是一款紮實、反應靈敏且衝勁十足的賽事用鞋,輕得令人難以置信,只有196克,我連放在手上都感覺不到它的重量,更不用說是穿在腳上了。BROOKS的DNA ZERO中底科技配方,還可以動態適應跑者在鞋底上施加的力量,從而使其適應跑者特定的跑步方式。由於它的中底材料十分紮實,讓我每一步都能呈現微略前傾的自然跑姿。我確實將我的每英哩跑速提升了1分鐘之多。」

訓練鞋BROOKS HYPERION TEMPO 為變強而生

BROOKS HYPERION ELITE可以與訓練鞋BROOKS HYPERION TEMPO 搭配使用。HYPERION TEMPO是一款更耐用且價格更實惠的跑鞋,它使用一種稱為DNA FLASH的中底複合材質,透過獨特的「超臨界流體發泡過程」,將液態氮穩定的轉化為氣體,並均勻地形成無數緊密貼合的密閉式氣囊結構,提供更輕鬆、更避震,和動態適應的能量回饋。你可以在訓練時穿著BROOKS HYPERION TEMPO,在競賽中穿著HYPERION ELITE打破PB(個人記錄)。

BROOKS HYPERION TEMPO是BROOKS第一款將氮氣注入創新科技的中底

BROOKS HYPERION ELITE 將於4/17起在BROOKS 限定門市、運動用品店限量發售,定價8,890 元,中性尺碼。詳情請見BROOKS官方粉絲團。

資料來源/BROOKS

責任編輯/Dama

運動星球

Garmin全馬PB班開課:科學化訓練挑戰渣打馬最佳成績

2016-10-07

由Garmin與知名教練徐國峰領軍,號稱台灣唯一「肯亞級」跑步訓練營,於10/1正式開始先修課程。

這70位訓練營精英,是Garmin歷經兩個月選拔,從兩百多位報名者脫穎而出的最終參加者。三天的先修訓練課程,由徐國峰與 Garmin專屬心率教練傳授科學化跑步訓練的基礎技術與知識 ,並在未來的18週內接受教練群的個人化指導,完成為全程馬拉松量身訂做的跑步訓練課表。最終,70位學員將在明年2/12的台北渣打馬拉松一口氣訓練驗收成果!

Garmin全馬PB班於10/1正式開課

Garmin推廣科學化跑步訓練以久,18週的馬拉松專屬訓練課表以週期化訓練的概念,根據心率制定每個人專屬的訓練強度,用最經濟的練習量達到最佳的目標訓練效果。身為北體現役選手的心率教練梁哲睿表示「在過往選手生涯的訓練中,都以土法煉鋼的方式居多,希望科學化訓練的方式能夠帶領大家更聰明地進行訓練。」Garmin行銷部副理Jason,同時也是一手催生Garmin全馬PB班的大家長:「 我們非常重視這次訓練營,我們認為這是Garmin的使命,希望大家能更嚴肅的看待訓練、但是要以輕鬆的態度看待結果,因為你已經把該準備的都準備完了,接下來只要照著訓練把成績跑出來就好了。我們希望大家能用更系統化的方式與工具,來挑戰自己,用最少的跑量來達到最好的成績,這就是我們開設這個訓練營的目的。」

余文彥教練講解跑者肌力訓練的實作練習

同時值得高興的是,Garmin會將完整的18週訓練課表對外公佈,所有完整課表與訓練進度將於Garmin心率訓練社團公開分享,並歡迎所有有興趣的跑步朋友同步練習,也歡迎大家提出疑問,不定期會有專人上線回覆。首個週末的先修課程與實作講義已經完成上傳,包含跑步的標準跑姿的訓練動作教學、與跑者的肌力訓練理論與實務說明,歡迎大家持續關注討論。

學員實地練習跑姿技術