運動星球

什麼是循環式訓練?

2017-04-18

循環式訓練(Circuit training)是一種使用肌力訓練來挑戰能量代謝系統的訓練,其中包含了許多訓練動作,從自由重量到機械式阻力訓練和徒手肌力訓練都能夠拿來設計成課表,簡單來說就是在許多的訓練動作中進行連續的訓練,每個訓練之間都夾雜短暫的休息,由這些的訓練所組成的就稱為循環訓練。

循環式訓練 ©medifitbiologicals.com

循環式訓練是在西元1957年,由摩根(R.E.Morgan)與亞當森(G.T.Adamson)所提倡,定義為「提升綜合體力的訓練」,將全身區分為上肢、核心、下肢等幾個部分,針對個部分選擇3至5個訓練項目,以不間段的方式連續操作,總共採用7~15項訓練反覆進行,初期先做一個循環,等動作熟練之後,再重複兩個循環,進行時間大約10分鐘到30分鐘左右,而中等強度的循環模式訓練,首先會以30秒時間來測同樣的運動可以重複幾次,然後,以測出來一半的次數設定為正當值,如果是高強度的訓練則測定其一次最大反覆次數,以測出來值的一半作為負荷量即可。

循環式訓練經歷了50年的演進,比創始之初衍生出各式各樣變化的形式,訓練組合可以自由搭配,以全身的肌肉能夠輪流運動到為原則,以效果而言,肌力與全身的耐力兩方面都能夠獲得鍛鍊,實際上,還能夠同時做到阻力訓練與有氧運動,雖然,比起各種專門的訓練,效果沒有這麼好,但卻有著魚與熊掌都能兼得的好處。

由於通常只需要花上10~15分鐘得時間,就能兼顧阻力訓練及有氧運動,循環式訓練這個項目有重新流行的跡象。

與阻力加上有氧運動30分鐘,總共合計一小時的訓練來比較,循環式訓練真的較為輕鬆多了,如果以健康或減脂為目的來進行,則有氧運動非常重要,然而如果要提升新陳代謝以避免復胖來說,最好能同時能增加肌肉量最好,想在有限的時間內同時達到這兩個目的,循環式訓練確實是有效的選擇。

此外,對於比賽時間固定,需要在一定的時間內密集發揮肌力的競賽項目,也相當適合循環式訓練,循環的時間比照比賽時間,以不間段的方式組合各種動作,並加入高強度肌力訓練,這種訓練方式可提高比賽時的肌力表現。

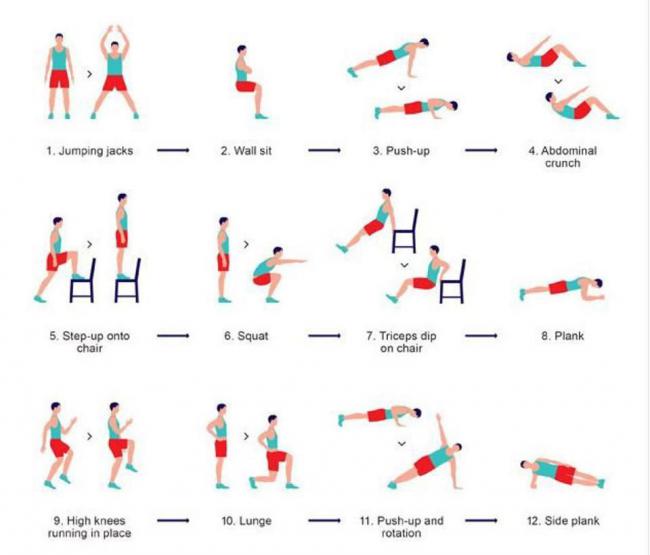

以下推薦一組七分鐘的訓練,它組間是不休息的,裡面動有開合跳、靠牆深蹲、伏地挺身、核心訓練、登階、深蹲、體撐、棒式等動作,這幾組動作為一組循環訓練。

七分鐘循環訓練 ©ekapocs.com

運動星球

健身新手們先該減脂還是增肌?

2018-08-30

剛進入健身房的你是否都會有個疑問,到底是要先增肌還是先減脂?這個問題也會依據每個人當前的身體狀況與目標而有所不同,通常來說一開始接觸健身的人,因該要以減進行減脂來做為初期的訓練目標,除了原本就骨瘦如材不易增重或根本不在乎外在身型的人來說,建議先減脂會比較適合!為什麼會這樣說呢?

健身菜鳥該先增肌還是減脂?

增肌與減脂的順序選擇

首先,我們先來聊解一下增肌這件事情,用比較簡單的方式來說,增肌的過程就是採用一連串的重量訓練再加上飲食攝取更多的熱量與蛋白質,以達到增加肌肉量的目的;但在增肌的過程中同時也會不能避免的增加體脂肪,再加上剛開始健身的初學者身體原有的脂肪量,就會變成你感覺自己好像變壯變大隻了,可是相對來說你也會發現身體線條也變的較不明顯,這除了會讓你感覺不出健身這件苦差事對於身體外觀的成長外,還會打擊到你原先要開始健身的自信心,接著就會慢慢的失去動力而導致放棄失敗。

想要增肌!簡單來說就是一連串的重量訓練再加上攝取更多熱量的飲食。

但是,如果一開始我們就先從減脂這件事下手,讓每天攝取的熱量小於消耗的熱量,再搭配增加蛋白質的攝取量,這樣對於肌肉的成長與進步相對的有幫助,也不會讓身體脂肪量增加過多而看不到線條,看到這邊或許你會擔心,一開始健身就開始減脂會讓自己顯得更加瘦小,實際上,這件事情你可以先不用擔心,相信都有聽說過新手增肌蜜月期吧!

肌力成長的新手蜜月期

因為,重量訓練會造成肌力成長有兩個原因-神經適應與肌肉肥大,而肌力進步主要來自於重量訓練初期(8-20週)的神經適應,這還包括肌肉的學習、肌肉內與肌肉間的相互協調;而20週之後的肌力增進才是肌肥大的開始。正因為有新手增肌的蜜月期的加持,讓初學者即使在一開始健身時採用減脂的做法,也能讓肌肉以最大程度的保留而不至於流失,甚至很多人在這個時期還可以同時增肌減脂。

好好把握肌力成長的新手蜜月期!

最後,健身新手先減脂還有另一個好處,當你一開始接觸健身時,身體的肌肉的協調性及穩定性都還沒有建立起來,所以,應該要先以12-15RM的重量來掌握每一個肌群部位與動作的訓練,這時除了可以避免肌肉受傷之外,還能將動作基礎打好。因為,要造成肌肥大的重量通常都會落在8-12RM之間有的甚至要落在6-8RM,這對於新手來容易變成借力訓練,導致減少對於主要目標肌肉的刺激,讓訓練的效果大打折扣!所以,新手們先減脂再增肌,這樣可使你在之後更容易使用大重量的訓練方式外,你也會更清楚地看到自己訓練的成果與肌肉成長。

資料參考/draxe、t-nation

責任編輯/David

運動星球

世界級球后戴資穎的下半身重訓菜單

2018-04-27

出生於1994年的戴資穎,以刁鑽球技與靈活步伐屢屢擊敗各國好手,登上羽球女子單打世界第一的她,從7歲時就開始練習羽球運動,在12歲就成為台灣羽球史上最年輕的甲組球員,接著15歲開始進軍各項國際賽事,直到2016年香港公開賽中奪冠,登上女子單打世界排名第一的頭銜後,才讓國人發現原來台灣出現一位世界級的球后。然而私底下的戴資穎除了羽球專項訓練之外,相信大家都非常的好奇她還會做什麼樣的輔助訓練,以保持充沛的體能與靈活的步伐。其實,羽球運動大多是以間歇性衝刺為主,因此,瞬間爆發力就顯得相當的重要,而在多次爆發力之下,肌肉也必須具備相當強大的耐受度與肌力,所以,透過重量訓練的方式可針對局部肌群作鍛鍊及強化,而戴資穎又在下半身的重量訓練做了哪些項目?就讓我們來看看吧!

世界級球后戴資穎的下半身重訓項目有哪些?

訓練 1 槓鈴背蹲舉

這個動作又可以稱為深蹲(squat),是一種複合式的全身性訓練動作,它可以訓練到大腿、臀部、大腿後肌外,同時可以增強骨頭、韌帶和橫貫下半身的肌腱及發展核心力量(core strength)不可少的練習項目。這個動作由站立姿勢開始,透過將臀部向後啟動屈膝和彎曲臀部,然後將軀幹跟隨負重下沉,接著回復到身體直立姿勢的起始位置。

這個動作又可以稱為深蹲(squat),是一種複合式的全身性訓練動作。

訓練 2 槓鈴硬舉

槓鈴硬舉是除了深蹲這個項目之外,是對下半身肌力最有幫助的動作。正確的硬舉動作能夠鍛鍊全身的肌群,包含背肌、核心肌群、腿部肌群與握力手臂肌群等,這也正是羽球運動需要的爆發力肌群,正確的動作就是雙膝微彎,背部保持平直雙臂自然下垂,握距略寬於肩背部大不多與地板平行,眼睛目視正前方接著先用腿力將身體提起,到腿部接近伸直時,轉用下背力把身體帶直,停頓後吸氣,用下背把身體稍為下降,然後轉用腿力帶回到初始動作。

槓鈴硬舉是除了深蹲這個項目之外,是對下半身肌力最有幫助的動作。

訓練 3 分腿蹲

主要是鍛鍊股四頭肌與身體平衡性的動作,我們可以先採用無負重的徒手分腿蹲來做,首先,站立將兩腳張開約與肩同寬,接著跨出左腳或右腳一小步,接著以跨距小的方式來操作,姿勢有點像是單腳蹲下的樣子,蹲下時後腳的腳跟離地,將重心移至前腳腳掌,並核心用力保持身體平衡,接著在起身回到起始位置。

訓練 4 啞鈴前弓步

這個動作跟前面的分腿蹲其實很類似,但它是採用跨距大的方式來操作,主要可針對臀大肌與身體平衡來做訓練,開始動作時,身體站直雙腳分開與肩同寬,雙手持啞鈴垂於體側,然後吸氣左腳或右腳向前跨一步成弓步姿,上身保持直立接著漸漸將身體下蹲,前腳蹲至大腿與小腿約成90度左右,然後,慢慢吐氣起身回到初始位置。

採用跨距大的方式來操作,主要可針對臀大肌與身體平衡來做訓練。

訓練 5 側弓步

可以有效幫助下半身力量與耐力的訓練,對於需要腿部肌耐力與重心轉移的羽球選手尤其重要,它可鍛鍊及伸展大腿內側、腹股溝、臀外側與核心肌群,是一套很好的側面訓練動作,首先,以站姿雙腳平行與肩同寬,背部記得打直重心放置於腳後跟,左腳或右腳向側邊邁出一大步,身體依然保持垂直向下,直到邁出腿的膝蓋彎曲90度左右,另一腿保持平直,然後,推回至起始位置。

側弓步訓練,對於需要腿部肌耐力與重心轉移的羽球選手,尤其格外的重要。