身為運動員的你,如何面對壓力?

2017-05-02

面對壓力

漫長的一週進入尾聲,你總算完成報告,收攏過去幾天支持你走下去的幾頁筆記紙後,你將紙張揉成一團,背部往椅背一靠,將紙團丟向辦公室另一頭的廢紙簍。

得分!你恭喜自己投出這完美的一球。只要沒人在一旁看,誰都是贏家。

這時同事傑克臉上掛著狡猾笑容走了進來:「我用一英鎊賭你沒辦法再投進一次。」

「那有什麼問題,」賭注很小,你自信滿滿,紙團投得進,於是你瞄準目標……

「喂,等一等,臭屁仙,」傑克打斷他:「加點碼才有意思。」

傑克步上走道,叫來整層樓所有同事下注,還告訴他們這筆錢很好賺—因為你絕不可能投中二十呎外的目標。沒多久你的辦公室人滿為患,集中賭金的罐子也滿了一半,但還沒結束。

剛變成賭注登記商的傑克到處散播消息,消息很快就傳遍全公司,沒多久情況就失控:你的辦公室塞滿人,大家擠在走道上,推擠著窗,賭注正快速雄厚地累積著。

「我用五鎊賭,」某人大喊。「我出十鎊,」另一人說。現在你已經無法退賽,只好默吞下每筆賭注就連公司執行長都來參一腳拿五十鎊賭你投不進。眾人吱喳,氣氛緊繃,賭金超過一千英鎊時,傑克停收賭金,然後像溫布頓網球場上的裁判般喝斥:「請安靜。」室內陷入一陣沈默,所有眼睛都轉向你這投將定勝負。你拾起紙團 — 手掌間的紙團感覺既陌生又怪異 — 這時你揉得更緊,思考要怎麼 投出這完美一球,要是不成功會什麼下場。一千英鎊耶!你的手心發冷胸口緊繃,心臟狂跳不已。你同事的眼光鑿穿,這一球就是關鍵:像你在萊德杯奪冠的推桿,搶到進入世界盃決賽的最後一次罰球。這是你在辦公室發光熱好機會,你口乾舌燥,腸胃打結,手往後延伸。我之前是怎麼投進去的?你手臂往前一擲,丟出紙團時,也試著在腦中想像它投進廢簍的畫面。紙團已經不你手上,全辦公室的人都倒抽一口氣,望著紙團飛越半空⋯⋯

單項運動的選手們比較容易遇到壓力問題。

定義壓力

對於壓力,每個人的定義不一樣。對某些人來說,工作時向新客戶報告是壓力;對其他人來說,經營自己公司時會產生壓力。對不少人而言,壓力是漫長工作後,下班回家還要當好爸爸好媽媽,更別說很多人都清楚賺錢糊口的壓力。當然壓力不只來自大家都有同感的客觀情況,第一次跟人見面時可能也會有壓力,不論對方是新同事還是伴侶的朋友圈;甚至可能是為了無聊小事緊張的情況,像自己的生日派對開始前等待大家抵達的時候;跑馬拉松或在自己認為重要的活動中執行任務時,承受的壓力可能也不小,不管是五人足球錦標賽也好,當地舉辦的比賽也罷,甚至只是把紙團丟進廢紙簍,壓力都可能造成個人傷害。

雖然壓力對每個人意義不同,影響我們的方式也很不同,我們仍看得出壓力對自己和他人產生的效果。承受壓力的人幾乎都會透露出症狀,有些人比其他人更善於處理或隱藏壓力症狀,但還是看得出蛛絲馬跡,就算不在自己的社交圈,觀看體育活動、電影和電視節目時也看得出來。不論是努力把一顆看似簡單的黑球推進球袋,贏得世界撞球錦標賽的球員也好,或螢光幕上試著拆除炸彈的英雄也罷,壓力造成的傷害我們都再熟悉不過,這是因為我們在日常生活也會感覺到壓力,只是舞台規模較小,情況也沒那麼危急,體育和戲劇放大了我們從親身經驗得知的緊繃壓力。

既然壓力的意義見仁見智,我們要從哪裡下手定義壓力,讓大家清楚壓力為何物?你可能覺得辭典不錯,但辭典的定義太多,很容易讓人迷失方向,也無法講中壓力來臨時我們都能感受到的核心要害。我們應該要把重點指向核心,對我們來說重要的是壓力產生的後果,以及壓力會怎麼阻礙我們。為何有些人在關鍵時刻能表現出眾,而說數人則明顯被壓力壓地一蹶不振?

焦慮、心跳加速、流汗、肩頸緊繃、頭痛、腸胃打結和噁心想吐,這些都是壓力體現在身體的症狀,對心理造成的影響也很明顯:我們的信心、專注力、記憶力、情緒控管、決策能力、觀看角度、保持狀態的能力,在壓力上門時可能讓我們屈服妥協,做不到平時能輕鬆駕馭的簡單任務。

頂尖運動員也跟我們一樣有同樣情況,專業運動更常見到「表現焦慮」和「失足」等表達。當然他們會用我在這本書描述的方法學習,比一般人更懂處理壓力帶來的反應—經常在成千上萬人面前表現,他們已經知道該怎麼應付。但看過比賽罰球的人都知道,任誰都無法對壓力免疫—就算是最頂尖的運動員也無法倖免。

壓力終究會壓垮人,有誰敢誠實說自己不曾緊張到搞砸考試、面試、社交活動或工作?做這些事時,不論是為了工作、社交或只為生存,壓力都會形成阻礙,挑戰我們的決策力。所以這本書的目的就是簡單明瞭地定義壓力,明白壓力本身不是問題,真正的問題是壓力對我們造成的影響。

壓力:有意無意干擾人集中精神,專注某行為的現象,導致技術退化,表現力降低等情況。

所以在你把紙團丟進辦公室廢紙簍時,壓力的源頭有:a)輸掉一大筆錢(結果攸關你口袋裡的一千多英鎊)b)要在一大群人面前秀一手,其中不少還是你不認識的人 c)也就是要臨危不亂在公司執行長面前表現好的壓力。

面對這麼一大群人,這時就算你先前在無人觀看的狀況下成功也沒用,因為你不曾在這種情況下實際操作演練,你也缺乏達到成功的意識,更沒有先前學過這種技巧,一次就得搞定。

壓力哲學

若要用一句話形容我的指導哲學,我會說是:「重新點燃年輕時的學習力,打造『無極限』思維」。

不管你是世界第一的高爾夫選手,或是蠟燭兩頭燒的急診室護士,還是最佳橄欖球射門員,抑或大公司成千上萬員工之一,你永遠都有進步空間。就算表現已經到達極限,永遠都可以更好,學習享受和擁戴進步的挑戰,為自己的進展喝彩。

菁英運動完美提煉出我們對壓力的想法和偏見,除了高朋滿座的體育場,幾百萬名守在電視機前的觀眾,你還能在哪裡看見球員進行罰球,藉此贏得每四年舉辦一次的錦標賽,而這一顆罰球便攸關這名球員和整支隊伍唯一的獲勝機會?

體育世界的限度很寬,結果卻是非黑即白:不是贏家就是輸家。只有在體育活動中,我們才能集體公開目睹壓力到最極限的效果。這些運動選手可能是世界第一,但執行十二碼球、三英呎推桿、輕鬆入袋時還是可能搞砸,或在緊要關頭雙發失誤。醫務人員、士兵、消防員、警官等人承受極大壓力,他們所做的決定確實攸關生死,並非真如比爾.辛克利(Bill Shankly)有句著名的足球名言所說:他們高風險又讓人屏息的英雄行為不在大眾眼皮下發生,沒有觀眾會批評他們是否妥善應對壓力。一樣,投資銀行家、律師和證券經紀人這種風險較低的高壓行業,也不太需要在電視攝影機的注視下完成任務,不過當然有的人也想知道這些事關起門後都是怎麼發生的。

而在體育界,壓力的運用和結果一目瞭然,最容易讓人清楚研究理解這種現象。體育是讓人看見壓力會如何折磨身心的一扇大門,帶我們看見最擅長應對駕馭壓力的英雄是怎麼獲得個人與團隊榮耀。

我在超過二十年的體育生涯中,有幸認識許多了不起的教練與球員,並且跟他們學習,我合作過的對象包括國際橄欖球選手強尼.威金森(Jonny Wilkinson)和強尼.塞克斯頓(Johnny Sexton)、高球巨星路克.唐諾德(Luke Donald)和派洛.哈靈頓(Padraig Harrington),以及數支菁英球隊,包括英格蘭橄欖球隊、英格蘭與愛爾蘭雄獅隊(British and Irish Lions)、以及澳洲足球隊伯斯西岸老鷹隊(West Coast Eagles)。我也跟名氣不高的球員合作過,但他們同樣樂於接受挑戰,用自己的方式和極限改進自我。協助他們成長也讓我很有成就感,正是在體育界,尤其是高爾夫球上,我自己的進步也不少,從中重新對學習和掌握任何新技能的憂慮和壓力產生同理心。

然而體育不過是個跳板,之前我在布里斯托三大內都市綜合制中學當過好幾年老師。回想那段期間,我能很確定的說正是這段教學經驗,讓我培養出深厚的指導基礎。我很感謝這往往遭人忽視的行業中,還有一群支持鼓勵我成長的同事。

我也承受過體育界外的生活帶來的壓力,也從兩者身上學到不少,我在體育界的學業幫助我瞭解工作外的生活壓力,反之亦然。我尋求進步,驅策自己一邊進行全職工作,一邊完成羅浮堡大學的博士學位,這個經驗很棒,但帶給我的答案卻比問題少,現在我有更好的問題要問。

壓力法則

壓力法則是我經過多年教學、研究和指導後演化的結果,也是我從高爾夫、橄欖球、曲棍球、足球、柔道、馬球、澳洲足球等眾多體育項目及人生賜予的寶貴經驗中學到、改良和自創的。我親眼見過極度壓力產生的結局,也致力與正處於人生不同階段的人合作,協助他們面對壓力。

壓力法則不是快速簡易、關鍵式的解決方法,而是一種面向多元的哲學,但主要課題可以簡單運用,短期內就能看見成效,要是你全心全力落實,長期下來的成果更豐沃。你會看見進展,更能夠應對壓力,在壓力下拿出出色表現。

壓力法則包括八大互相交錯的主線,每一條都有屬於自己的章節:

焦慮—面對壓力時,焦慮是很多問題的來源,這些表面徵兆都能夠掌握,藉此表現出色。

語言—所有主線的命脈,語言的力量和影響力不容小覷。

管理學習—要怎麼在壓力下有效學習,增進技能。

下意識與有意識的平衡—腦中的資訊該如何達到平衡。

行為—有效練習的力量。

環境—壓力灌頂時,要怎麼管理期待和情境。

感覺罷工—在高壓襲擊時,我們的大腦和身體會怎麼反應,該怎麼延後效果。

面對壓力,正向思考—讓壓力法則完整的最後一個要素。

以上這八大主線相互交錯,彼此之間沒有清楚的分界,而是相容:七條交錯的線圍繞著語言這條共同的繩索。

這本書要檢視的不只是練習的重要性,還有不同類型的練習可以幫我們在充滿壓力的環境做足準備,並解釋要怎麼學習技能,壓力攀升時最有效的做法有哪些。書中也提供不同技巧幫助你建立信心,打造具生產力的想法,打倒人生關鍵時刻佔據我們的心魔。另外本書也會解釋身體與心智處理壓力的力量,除了體育界,我還會帶你瞭解英國皇家海軍、海豚訓練師、戰鬥機飛行員、滑板運動員、汽車銷售員和廣告業界,看我們是否能從中學到東西。

我希望能幫助所有想在高壓環境中進步的人,我想說的是不管你是誰,你還有更多潛能,我並沒有所有問題的解答,我也相信想法必須不設限,要不斷學習,努力讓自己進步—但我也準備好跟大家分享我在壓力爆表的情境下,身為老師、學生,與業界一級人士的教導學習經驗。

書籍資訊

◎本文摘自三采文化出版,戴夫‧亞雷德著作:《不被壓力綁架:駕馭壓力黃金8法則,在關鍵時刻不失常,表現出眾!》一書。如果你沒壓力,根本不可能成功!所以,別讓壓力成為你的敵人!善用壓力,讓你表現「無極限」!

★你一定遇到這些讓你無法發揮實力的狀況——

.明明練習時沒有問題,上臺表現卻差強人意。

.與同事共事工作無礙,當在主管面前卻手忙腳亂。

.漫長工作後,下班回家後還要當好爸爸好媽媽。

.報告前,焦慮、心跳加速、流汗、肩頸緊繃、頭痛、噁心想吐……

平時能輕鬆駕馭的任務,在壓力上門時,很容易讓我們失去水準,一蹶不振,

無論男女老幼,誰都無法對壓力免疫,就連頂尖運動員也不例外。

指導過世界冠軍球隊、運動菁英的金牌教練戴夫.亞雷德博士(Dr Dave Alred MBE)提出

駕馭壓力黃金八法則,讓你精準管理壓力──

書籍資訊 請點此

◎本文摘自三采文化出版,戴夫‧亞雷德著作:《不被壓力綁架:駕馭壓力黃金8法則,在關鍵時刻不失常,表現出眾!》一書。如果你沒壓力,根本不可能成功!所以,別讓壓力成為你的敵人!善用壓力,讓你表現「無極限」!

★你一定遇到這些讓你無法發揮實力的狀況——

.明明練習時沒有問題,上臺表現卻差強人意。

.與同事共事工作無礙,當在主管面前卻手忙腳亂。

.漫長工作後,下班回家後還要當好爸爸好媽媽。

.報告前,焦慮、心跳加速、流汗、肩頸緊繃、頭痛、噁心想吐……

平時能輕鬆駕馭的任務,在壓力上門時,很容易讓我們失去水準,一蹶不振,

無論男女老幼,誰都無法對壓力免疫,就連頂尖運動員也不例外。

指導過世界冠軍球隊、運動菁英的金牌教練戴夫.亞雷德博士(Dr Dave Alred MBE)提出

駕馭壓力黃金八法則,讓你精準管理壓力──

書籍資訊 請點此

運動星球

肩頸僵硬就按摩肩膀? 物理治療師提醒必伸展2塊肌群

2024-07-03

想解決肩頸僵硬導致痠痛等困擾,與其按摩你的肩膀,不如伸展「胸大肌」和「擴背肌」。

X 無效的按摩:即使按摩或敲打肩膀,也無法根本解決,將肩膀前面和後面的肌肉不協調狀態加以調整吧。

O 效果超群的按摩:先伸展胸部前方的「胸大肌」,從身體前面開始調整吧!

肩頸僵硬就按摩肩膀? 物理治療師提醒必伸展這2塊肌群

肩頸僵硬的原因

這是起因於駝背和圓肩等不良姿勢,在這樣的姿勢之下,「肩胛骨」和脖子後側肌肉被拉往外側,肩膀被往前拉,手臂扭轉到內側。從脖子後側延伸到背部的「斜方肌」也被拉扯,導致血流受阻,就會讓肌肉變僵硬,也拉扯到神經,成為造成肩頸痠痛的真正原因。

緩解對策

將姿勢調回正確的位置,就能確實發揮斜方肌原本該有的伸展與收縮功能,可改善血液循環,也不會壓迫到神經,如此一來就能消除僵硬和緊繃感。

放鬆斜方肌這塊造成肩頸僵硬的元凶

先自行確認從脖子左右兩邊延伸出來的斜方肌的狀態,看看左右哪邊比較緊。實務上的自我保健,要從較硬、較緊的那一邊開始做(可以的話兩邊都做)。

首先,要先確實伸展胸膛上那塊胸大肌。接下來,伸展位於上背部的擴背肌,自覺拉到腋下時就停 10 秒鐘,回到原來的姿勢後,在不傷到肩膀的情況下慢慢把手放下。最後,調整肩膀周圍的斜方肌,因為駝背、圓肩多是起因於肩膀前側和後側的肌肉柔軟度失衡,在執行時請想像讓兩邊的肩胛骨靠近。

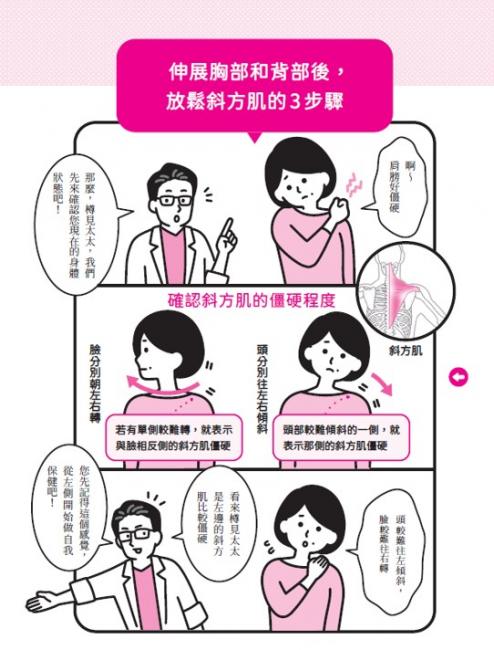

伸展胸部和背部後,放鬆斜方肌的 3 步驟

確認斜方肌的僵硬程度:

1. 頭分別往左右傾斜。頭部較難傾斜的一側,就表示那側的斜方肌僵硬。

2. 臉分別往左右轉。若有單側較難轉,就表示與臉相反側的斜方肌僵硬。

伸展胸部和背部後,放鬆斜方肌的 3 步驟

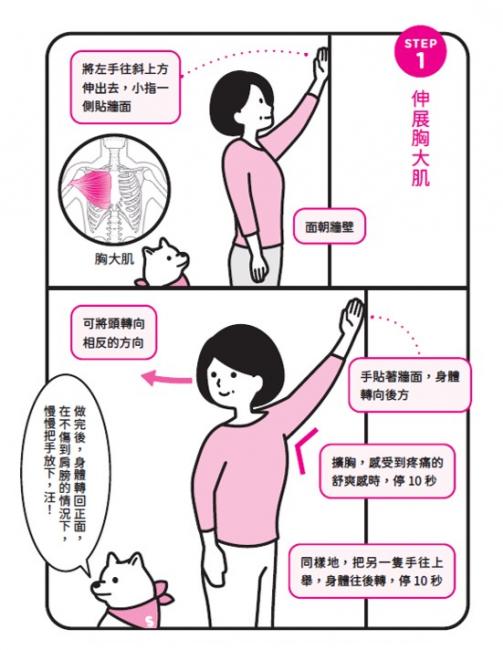

Step1 伸展胸大肌

1. 面朝牆壁,將左手往斜上方伸出去,小指一側貼牆面。

2. 手貼著牆面,身體轉向後方。

3. 擴胸,感受到疼痛的舒爽感時,停 10 秒。

4. 同樣地,把另一隻手往上舉,身體往後轉,停 10 秒。可將頭轉向相反的方向。

做完後,身體轉回正面,在不傷到肩膀的情況下,慢慢把手放下!

伸展胸大肌

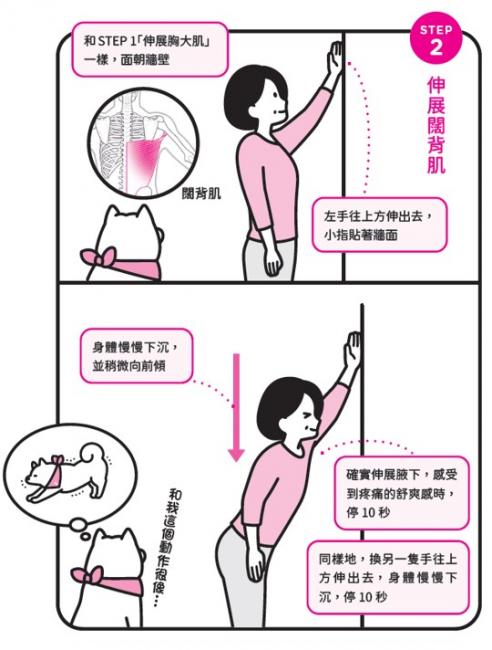

Step2 伸展闊背肌

1. 左手往上方伸出去,小指貼著牆面

2. 和 STEP 1「伸展胸大肌」一樣,面朝牆壁。

3. 確實伸展腋下,感受到疼痛的舒爽感時,停 10 秒。

4. 身體慢慢下沉,並稍微向前傾。

5. 同樣地,換另一隻手往上方伸出去,身體慢慢下沉,停 10 秒。

伸展闊背肌

Step3 訓練肩膀周圍的肌肉

1. 雙手手心朝上,腋下夾緊。

2. 手肘彎曲,下手臂稍微往下,使上手臂和下手臂超過 90 度角。

3. 想像肩胛骨確實往中間靠近,雙臂從前往旁邊移動,做 10 次。動作同時縮下巴。

訓練肩膀周圍的肌肉

重點提醒

做完後,頭往左右側傾斜,臉朝左右轉,確認斜方肌的僵硬程度,應該會感到比較好活動了。在做 STEP 3 訓練肩膀周圍肌肉的步驟時,並不是只把手往左右打開而已,也要讓左右肩胛骨確實往中間靠近。

資訊

• 文章摘自墨刻出版-莫克文化,朴成煇著,林佳翰譯《1個人的超有感按摩:物理治療師圖解教學 1個動作從根源搞定全身痠痛》一書。

【本書特色】

★ 從頭到腳對症下解方,一本書解決從20歲到100歲的全身疑難雜症

• 症狀涵蓋頭痛、眼睛疲勞、頸椎過直、肩膀僵硬、四十肩/五十肩、腰痛、髖關節疼痛、膝蓋痛、網球肘及彈簧指…等,從頭到腳的不適都能在這本書得到短時間、易執行的解方。

• 特別規劃一章「回春美容篇」,針對愛美讀者提出只要持續做 2 週,就能有感消除臉部皺紋、皮膚下垂等問題。

• 痠痛不適、回春美容與各種生活習慣解方,是從 20 歲到 100 歲都能應用在自己身上的實用工具書。家中放一本,搞定全家大小的身體疑難雜症!

★ 圖解漫畫風格呈現,輕鬆易讀超好懂 全書以可愛的插畫示意替代繁雜的說明文,圖解呈現錯誤與正確概念、案例的自我檢查方法、案例的解決方法,讓人讀來輕鬆簡單。不過,每個案例仍有簡單的文字重點敘述,輕鬆之餘不失作者的專業。

更多《1個人的超有感按摩》資訊 請點此

1個人的超有感按摩

運動星球

如何按摩運動後疲憊的腳丫子?

2017-03-31

身為一位跑者,雙腳是我們身體中相當重要得角色,因為當我們跑步的時候,他也非常的忙碌。往往在活動結束後,雖然懂得伸展放鬆的道理,但難免會有一種不舒服卻又不到受傷的程度。這個時候,我們就必須藉由自己的雙手來學習該如何讓腳放鬆。

如何按摩疲憊的腳丫子

網球按摩

美國Instep物理治療與跑步中心的物理治療師Samantha Gries表示:「用網球按摩是一個很好的出發點,因為它非常的方便且隨處可見。」當使用網球來按摩腳時,可以用不同程度的壓力進行或多或少的強力按摩。例如,在站立的位置之間將足部和地板之間的網球滾動距離不那麼遠,在某一個定點即可。使用網球時,請從腳跟滾動到腳趾,並來回重複動作。

此外,還可利用其他輔助工具來按摩其他不同的部位。例如:長滾軸可以滾動到的範圍要比網球來的多。對於其他面積較大的肌肉群,可以滾筒來進行按摩。

徒手按摩

若要使用雙手進行按摩的話,其區域是從腳跟、腳趾到腳底,因為這些區域也是運動傷害最常發生的地方,包括的足底筋膜。如圖所示,你還可以用手抓住腳指,以進行腳底的伸展。

由於許多肌肉都附著和控制著小腿部位,所以在按摩時,這些肌群都要考慮進去。因此,按摩小腿肌肉時,除了徒手按摩外,還可以利用滾筒作為輔助。

©limalimaliter.wordpress.com

按摩能預防抽筋嗎?

使用按摩來預防抽筋的話題,目前尚未得到完整的研究結果,但或許對某些人來說可能是有幫助的。然而,如果確實發生抽筋,按摩和伸展則可以緩解疼痛。另外,發生抽筋也可能是其他因素所造成的;包括足部肌肉過度使用、身體脫水...等。適當的鞋類亦可以改善足部肌肉的需求,從而減少和防止腳抽筋。

按摩次數取決個人習慣

每個人的運動量與生活不同,按摩的需求也就有所不同。如果長期被腳部疼痛的問題困擾,那麼每天的自我足部按摩對你來說是有好處的,特別是在早晨醒來或是睡前和身體活動之前。無論腳部疼痛是否存在,常用滾筒按摩對於小腿肌肉組織都有助於足部健康。

©harpersbazaar.com.hk

最後一點提醒,在做自我按摩時,要注意皮膚上的水泡或傷口,因為這些是施加按摩壓力的指標。水泡的形成原因可能是不正確的鞋類,襪子或所造成的現象。