運動星球

4步驟讓骨盆回到正確位置

2017-09-08

提到身體的髖部、雙腿、膝蓋和雙腳這個區塊時,英語有不少說法會把「站姿」比擬成對世界和人生的「態度」,用「走路」來表達「實踐」,用「站穩」來表示「自立」,還有俗語說的「從髖部高度直接射擊」則是表示魯莽行事。這些說法表示這幾個點能否適當排列非常重要。如果幫車子換前輪,前輪卻卡成四十五度角,這台車子也沒辦法開得遠。就跟車輪一樣,髖部、雙腿、膝蓋和雙腳需要排列得當,才能發揮適當的機能,不會提早磨損。

STEP 1 檢查雙腳是否對齊

站好,看看雙腳的位置。腳趾頭是否指向前方?還是雙腳的角度稍微指向兩側,就像沒裝好的輪胎?如果注意到自己有外八,你必須明白,強迫自己的雙腳指向前方並無法糾正習慣,只會讓雙腳到髖部之間的相關部位更加緊繃。

左:外八字角,右:雙腳平行

用簡單的動作誇張你的站姿並改變習慣

如果你有外八字腳,我們建議你用外八字走路1分鐘,而且是特別誇張的外八;也就是說,走路時刻意把你的腳向外張大(像企鵝一樣)。這種誇張的動作可以幫助身體察覺狀態,然後放鬆下來。

接下來,刻意用雙腳平行的姿態再走1分鐘。你的本體感受會因此得到新的選擇。然後把一切都忘了。忘掉之後,你就不會試著去矯正自己。身體才能在可行的步調下容納新的選擇。

一天可以多次重複這兩段練習,釋放受限的狀態,讓本體感受神經系統發覺新的可能性,讓自我矯正反射再度活躍。在這些簡單的動作練習中,你會注意到,只要花幾秒鐘確認自己接受度較高的動作,就能迅速體驗變化。

髖關節置換手術後搖晃膝蓋

一位可愛勇敢、充滿幽默感的女士來找我。將近七十歲的她兩邊的髖關節都做了置換手術。手術後,她摔倒了,右邊的大腿骨脫臼,但她很清楚自己太虛弱,不能再接受外科手術。因此,她選擇把鞋子墊高五公分。不過,雖然墊高了五公分,雙腿長度依然不一樣,跌倒後也造成身體緊繃,導致行動受限,全身僵硬。這些緊張狀態會導致疼痛,限制活動能力。

我問她最煩惱的問題是什麼,她說每次從坐姿站起就會覺得疼痛。我建議她站起來之前先左右輕輕搖晃膝蓋幾下。這個動作可以讓緊繃或停滯的狀態習慣活動,然後才能承重。這麼做也能提高膝蓋、腳踝和髖部的本體感受。在承重前先把注意力放在膝蓋上,自我調節動作,就能讓關節周圍的肌肉準備好做承重的動作。還沒起身前的搖晃動作確實能刺激本體感受,提高從髖部以下到腳底的協調性和凝聚力。然後她從坐姿站起來就不覺得痛了。

STEP 2 左右平衡

站著,雙腳平行,雙腳間的距離大約是5~8公分。移動髖部,讓重心輪流落在兩隻腳上。

看看哪一邊感覺比較舒服,就往那邊移動。等待10~30秒,然後回到中間,再度檢查左右是否平衡。

左:髖部向左推,右:髖部向右推

STEP 3 前後平衡

開始的姿勢同上,重心前後移動。注意把重量向前放到腳尖還是向後放到腳跟比較舒服。

採取比較舒服的姿勢,保持10~30秒。

然後讓重心回到中間,再度前後檢查重心

左:髖部向前推,右:髖部向後推

STEP 4 轉動骨盆

畫圓轉動骨盆,看看怎樣最舒服,注意移動時是否感到不適或干擾。

畫圓轉動到和不適或干擾正好相反的位置(你應該會覺得很舒服),然後停10~30秒。然後再度轉動骨盆重新檢查。如果不適的感覺仍未改變,在感到干擾前停下來,保持這個姿勢10~30秒。接下來再檢查一次。

畫圓轉動骨盆

書籍資訊

◎圖文摘自商周文化出版,露恩.歐弗麥爾著作《疼痛自療全解(改版):骨骼與身體自我矯治療法喚醒身體自癒力》一書。自一九七八年開始,歐弗麥爾在她開業的骨骼與身體自我矯治療法診所中治癒了無數的民眾。她每年參與三十場骨骼與身體自我矯治療法研討會,教導無數學生和講師,另外也參於專業會議,並為美國、澳洲和紐西蘭撰寫新聞稿。她是骨骼與身體自我矯治療法的持照高級講師,在佛羅里達領有按摩治療師的執照,並在佛羅里達和美國各地提供成人教育課程,已得到治療按摩與身體工作國家認證委員會(NCBTMB)認證。

身上老是這裡痛那裡痛,試過各種方法卻總是成效不彰?全台首度引進風行歐美數十年的「骨骼與身體自我矯治療法」,操作簡單,過程無痛,功效驚人!

骨骼與身體自我矯治療法是一種溫和、非侵入性、以整骨療法為基礎的療法,能有效消除急性和慢性的疼痛及壓力模式,減少慢性肌肉緊繃、放鬆關節、提高靈活度、改善循環和放鬆全身。本書包含詳盡的骨骼解剖插畫與練習圖解,引導讀者學習身體擺位、姿勢和動作,消除疼痛不求人,也無需特殊設備,在家自己做省時又安全。

•書籍資訊 請點此

◎圖文摘自商周文化出版,露恩.歐弗麥爾著作《疼痛自療全解(改版):骨骼與身體自我矯治療法喚醒身體自癒力》一書。自一九七八年開始,歐弗麥爾在她開業的骨骼與身體自我矯治療法診所中治癒了無數的民眾。她每年參與三十場骨骼與身體自我矯治療法研討會,教導無數學生和講師,另外也參於專業會議,並為美國、澳洲和紐西蘭撰寫新聞稿。她是骨骼與身體自我矯治療法的持照高級講師,在佛羅里達領有按摩治療師的執照,並在佛羅里達和美國各地提供成人教育課程,已得到治療按摩與身體工作國家認證委員會(NCBTMB)認證。

身上老是這裡痛那裡痛,試過各種方法卻總是成效不彰?全台首度引進風行歐美數十年的「骨骼與身體自我矯治療法」,操作簡單,過程無痛,功效驚人!

骨骼與身體自我矯治療法是一種溫和、非侵入性、以整骨療法為基礎的療法,能有效消除急性和慢性的疼痛及壓力模式,減少慢性肌肉緊繃、放鬆關節、提高靈活度、改善循環和放鬆全身。本書包含詳盡的骨骼解剖插畫與練習圖解,引導讀者學習身體擺位、姿勢和動作,消除疼痛不求人,也無需特殊設備,在家自己做省時又安全。

•書籍資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

運動星球

年紀輕輕就肌少症?專家:漸進性訓練能快速增強肌肉的質與量

2019-10-08

許多年輕人發現爬樓梯時膝蓋會隱隱作痛或是走路時常不穩,然而隨著疼痛的狀況越來越明顯,懷疑才近30歲的自己是不是提早患了退化性關節炎。其實,因為長期久坐辦公室以及沒有運動,容易造成肌肉量逐漸虛弱,此時會漸漸演變成肌少症,導致在行走或是攀爬時,膝蓋會不適。

年紀輕輕就肌少症?專家:漸進性訓練能快速增強肌肉的質與量

久坐不運動,肌少症迅速年輕化

大約從30歲後開始,肌肉質量會因為老化開始逐漸流失,而到了40歲之後,肌肉會開始以每10年約8%左右的速度流失,然而大腿的肌肉力量減少更快,每10年減少10~15%,此時就會逐漸演變成肌少症。然而到了60至70歲肌肉量流失開始加速,這是一種老化過程。因此,肌少症(sarcopenia)過去被認為是年長者才會出現的症狀,在台灣近年來卻有年輕化趨勢。長時間工作久坐、缺少運動和營養不均,都是造成年輕化肌少症的可能成因。年輕化肌少症病人外觀跟一般人沒差別,但心肺功能差、活動力下降、容易疲勞,加上基礎代謝持續變低,相同食量卻一直變胖。當肥胖再進一步惡化,這群病人罹患各類疾病的風險大幅增加。

©freepik.com

你30歲之後還不運動小心肌少症上身

歐盟老年醫學會理事長米榭爾(Jean-Pierre Michel)引述,肌少症在1980年代晚期的研究發現,有10~15%的人口患有肌少症。台大醫院針對家醫科和老醫部門診老人,利用文獻報告的診斷切點平均值估計發現,有慢性病的老人中男性佔1/3,而女性也佔1/4有肌少症的問題。有什麼辦法可以阻止它嗎?有研究證明,漸進性的訓練是能快速增強肌肉的質與量,可以在短短兩個星期有效的提高骨骼肌減少症。此外,當下半身的肌力足夠時,對於日常生活不行、攀爬時,都能減少膝蓋負擔。

透過飲食增加蛋白質來預防肌少症

大家都知道蛋白質是修復和構建肌肉纖維最有價值的食物,有研究表明;每天每公斤體重中12%的男性和24%的70歲以上女性,在每日蛋白質攝取量明顯低於推薦的每公斤體重0.8克蛋白質,目前,對於19歲及以上的男性和女性,蛋白質的推薦攝取量通常為每天50克蛋白質或每天0.8克/kg體重。然而,在最近的研究表明65歲及以上的成年人需要更高水平的膳食蛋白質。對於健康的成年人來說1-1.2克/kg是每日蛋白質攝入量的良好指標;對於患有肌肉減少症的人蛋白質需求甚至更高,建議每天攝取量要提升至每公斤體重1.2-1.5克蛋白質。

挑選「蛋白質轉換率」高的食物

挑選「蛋白質轉換率」較高的食物,可以比較有效率的吃到足夠的蛋白質。像是雞腿肉就是蛋白質轉換率較高的食物,此外還包括了乳酪、豆乾等,像是牛奶大約只有5%的蛋白質轉換率,但是同樣份量的乳酪就有30%的轉換率;豆漿跟豆乾也是一樣的概念。在進食的時機,最好是選擇運動後,這樣吃進去的蛋白質可以馬上修復肌肉。此外也要保持良好睡眠,每天晚上失眠或是睡眠質量不好,肌肉就不會生長且還會流失更快。因為缺乏睡眠會增加身體的皮質醇,當皮質醇增加時會讓人流失肌肉、降低新陳代謝,所以,睡眠、休息是非常重要,就算有適當的運動、飲食規劃來預防肌少症,當時常失眠時,反而影響更大。

資料來源/THE NEW YORK TIMES、HEHO健康網

責任編輯/妞妞

膝蓋冷熱敷的最佳時機和方法

2018-01-15

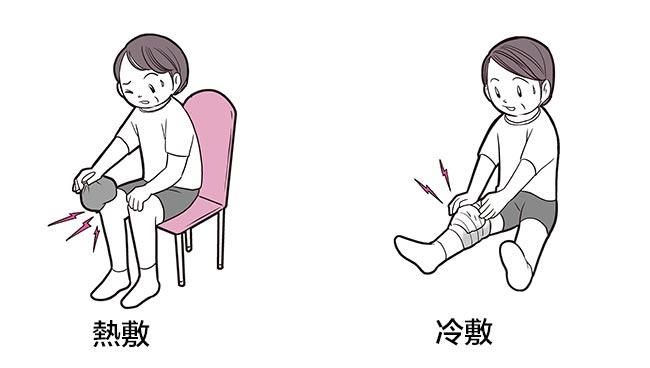

因退化性膝關節炎引發膝蓋疼痛時,究竟應該冷敷還是熱敷呢?這個答案,請依據有沒有發熱及腫大的現象來決定。

當膝蓋有發熱及腫大的情況時,請用冷敷讓發炎反應緩和下來。

如果是退化性膝關節炎,藉由泡澡或沖澡來溫熱膝蓋,可以促進膝蓋的血液循環並活絡新陳代謝,有助於減輕疼痛。所以即使膝蓋有發熱及腫大的情況下,也依然請熱敷膝蓋。

熱敷膝蓋時會覺得比較舒服。不過,當膝蓋有發熱及腫大的現象時,在做完膝蓋體操以後,請務必進行冷敷。另外,在泡澡或沖澡之後,也請冷敷膝蓋。對患部加以冷卻或溫熱的治療方式,是一種物理療法。在家裡可以依此處的說明,簡單地自己施行物理療法。

膝蓋冷熱敷的最佳時機和方法

冷敷的功用是消炎,可降溫去腫

退化性膝關節炎處於急性期時,膝蓋會有發熱及腫大的情況。另外,即使是疼痛較緩和的慢性期,也可能會突然出現發熱及腫大的症狀。在灼熱及腫脹的膝關節內部,呈現的是血液流通不暢的「充血」狀態。

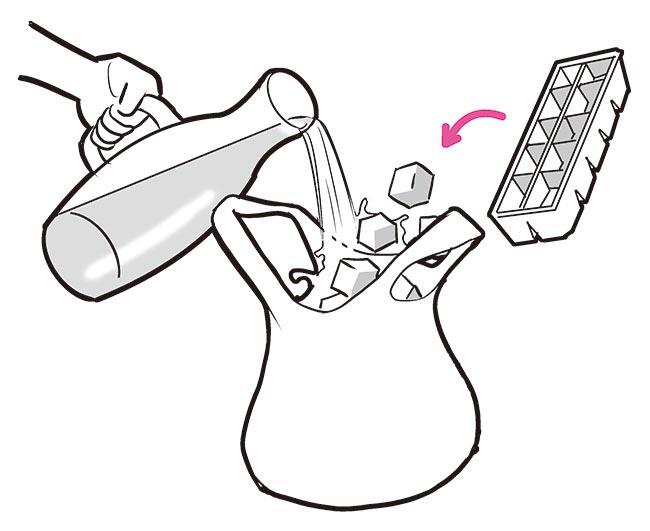

對膝關節冷敷,能夠抑制已經發炎的細胞的活動,有助於減輕症狀。要冷敷膝蓋時,使用放了冰塊及水的冰敷袋等物來冷卻。

冷敷的時間,請控制在每次三十分鐘至一小時左右。

一點一點地移動冰敷袋所接觸的部位,讓所有灼熱及腫脹的部位都能被冷卻到。在膝蓋的熱和腫消失前,每天請冷敷二至三次。

在家冷敷的方法

●用冰敷袋等物放在膝蓋上

●冷敷時,冰敷袋下方舖著毛巾或薄布

●可以用護膝或繃帶固定

●一點一點地移動,讓所有灼熱及腫脹的部位都能被冷卻到

冰敷袋的其他代替品

在太空站中工作這麼長一段時間,當然必須保持鍛鍊來強化身體機能。美國太空總署在太空站中也設置了一台跑步機,來測試在無重力環境下的生活對太空人身體的影響。

在太空站中工作這麼長一段時間,當然必須保持鍛鍊來強化身體機能。美國太空總署在太空站中也設置了一台跑步機,來測試在無重力環境下的生活對太空人身體的影響。

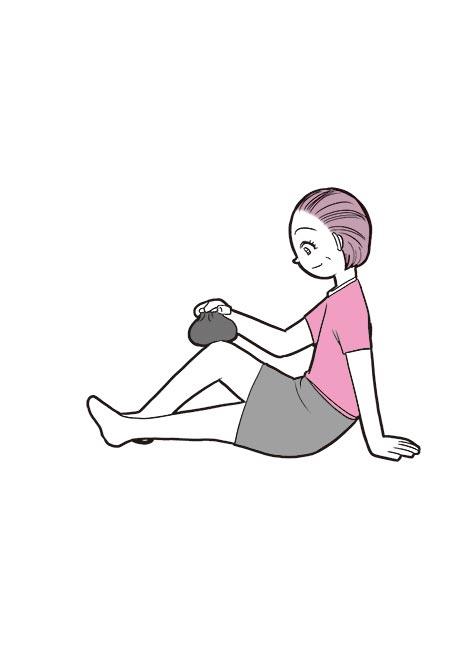

遠離疼痛?膝蓋常保溫暖能做到

從根本來說,藉由溫熱患部可以減輕退化性膝關節炎帶來的疼痛。當疼痛嚴重時,在做完黑澤式膝蓋體操後,請進行熱敷。在居家療法裡,最好的就是洗澡讓身體溫熱。建議在早晨開始活動之前,以及活動後的夜晚,每天洗澡兩次以溫暖身體。

除此之外,還可以用熱毛巾或暖暖包來溫熱膝蓋的周圍。基本上,熱敷膝蓋的時間沒有限制,每天要熱敷幾次都無妨。只是,在使用暖暖包或懷爐等保暖器材來進行熱敷時,要留意長時間使用可能會導致低溫燙傷。請覆上毛巾或薄布隔開保暖器材,不要直接碰觸到肌膚。

當溫度越高時,就越不易覺得疼痛,溫度越低則越容易感到疼痛。有慢性疼痛的人,應該養成經常常溫熱膝蓋的習慣。

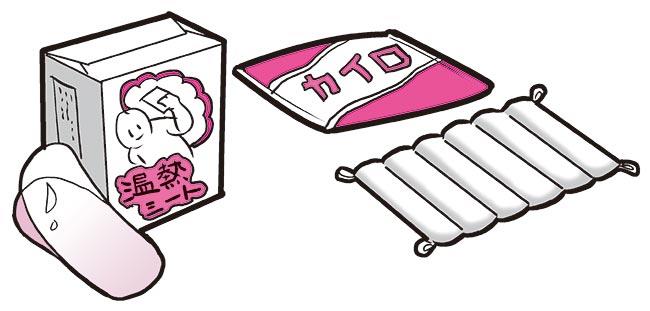

在家熱敷的方法

●將浸過並擰乾熱水後的毛巾,或是用微波爐加熱過的濕毛巾放在膝蓋上

●在毛巾上包覆保鮮膜,可以提高保溫效果

其他保暖產品

●懷爐

●暖暖包

●熱敷貼片

●懷爐

●暖暖包

●熱敷貼片

書籍資訊

◎圖文摘自方言文化出版, 黑澤尚 著作《膝蓋痠痛,自己可以救:完全圖解 神奇三招輕鬆做,90%膝蓋不適症二周內痊癒》一書。學經歷有包括日本骨科學會骨科專業醫師、日本骨科學會認證運動專業醫師、日本體育協會認證運動專業醫師、日本關節鏡‧膝‧運動骨科學會名譽會員。著作等身包括有《消除膝蓋疼痛讀本》、《用和緩動作治療你的膝蓋疼痛》、《還能站、還能走,長期臥床者也能做的「腰腿體操」》、《掌握治療膝蓋疼痛竅門讀本》等等。

膝蓋疼痛多出自於退化性關節炎,一般療程是以「口服藥物」和「玻尿酸關節注射」為主,但這只能減緩疼痛,無法根除問題。黑澤尚醫師發明的「黑澤式膝蓋自療法」十分神奇,是一種「藉由肌肉體操促進體內『抗炎細胞激素』分泌,來抑制軟骨與滑膜的發炎,消除退化性關節炎疼痛。」

若以較為簡單,一般人容易理解的方式來說明,則是──

►►膝蓋的對症適度運動,讓發炎的軟骨、滑膜,在一定範圍內受到溫和力量影響

►►發炎型細胞激素逐漸受到抑制

►►軟骨組織的膠原蛋白與蛋白聚醣不斷產生,開始分泌「抗發炎型細胞激素」

►►發炎部位逐漸痊癒,疼痛感消失,關節產生安定效果

因此,只要定期施行「黑澤式膝蓋自療法」,將可抑制膝蓋發炎、強化關節與減輕疼痛,更能有效預防症狀復發。

•更多方言文化出版《膝蓋痠痛,自己可以救》資訊 請點此

◎圖文摘自方言文化出版, 黑澤尚 著作《膝蓋痠痛,自己可以救:完全圖解 神奇三招輕鬆做,90%膝蓋不適症二周內痊癒》一書。學經歷有包括日本骨科學會骨科專業醫師、日本骨科學會認證運動專業醫師、日本體育協會認證運動專業醫師、日本關節鏡‧膝‧運動骨科學會名譽會員。著作等身包括有《消除膝蓋疼痛讀本》、《用和緩動作治療你的膝蓋疼痛》、《還能站、還能走,長期臥床者也能做的「腰腿體操」》、《掌握治療膝蓋疼痛竅門讀本》等等。

膝蓋疼痛多出自於退化性關節炎,一般療程是以「口服藥物」和「玻尿酸關節注射」為主,但這只能減緩疼痛,無法根除問題。黑澤尚醫師發明的「黑澤式膝蓋自療法」十分神奇,是一種「藉由肌肉體操促進體內『抗炎細胞激素』分泌,來抑制軟骨與滑膜的發炎,消除退化性關節炎疼痛。」

若以較為簡單,一般人容易理解的方式來說明,則是──

►►膝蓋的對症適度運動,讓發炎的軟骨、滑膜,在一定範圍內受到溫和力量影響

►►發炎型細胞激素逐漸受到抑制

►►軟骨組織的膠原蛋白與蛋白聚醣不斷產生,開始分泌「抗發炎型細胞激素」

►►發炎部位逐漸痊癒,疼痛感消失,關節產生安定效果

因此,只要定期施行「黑澤式膝蓋自療法」,將可抑制膝蓋發炎、強化關節與減輕疼痛,更能有效預防症狀復發。

•更多方言文化出版《膝蓋痠痛,自己可以救》資訊 請點此