運動星球

油入生酮:你必須知道的8大真相!

2018-04-12

近年食油風暴不斷,國內外各大品牌均有劣油假造的黑心事件傳出,消費者聞油色變。但你知道好油卻如良藥,能減肥治病抗老?少油少鹽有害身體?肥胖、心血管疾病、膽固醇等議題另有罪魁禍首?華文圈首份「生酮油品排行榜」甫於4月11日在台北發表,現場邀請旅美毒理學博士、暢銷書作家、新書《脂肪與油救命聖經》作者陳立川博士,分享耗時20年的食療研究,揭櫫多項飲食營養史的大錯解,提出最完整的健康食用油關鍵報告!

油入生酮:你必須知道的8大真相!

油必有方:減肥治病抗老 關鍵救命好油

很多人誤解肥胖是吃太多油,陳立川博士則認為:「吃對油不會胖,不吃油還是照胖」。攝取過多碳水化合物,特別是果糖,就會轉化成脂肪,最新研究發現,澱粉攝取過量,很可能才是現代人肥胖的主因。一般人聽到脂肪都說要少吃,但好脂肪有助保護心臟,來自魚類、種子、堅果和橄欖等。壞脂肪則易導致高血壓、心臟血管疾病及腦中風,最糟的是反式脂肪,陳博士現場簡報的照片,顯示連烏鴉都知道不選人造奶油吃。

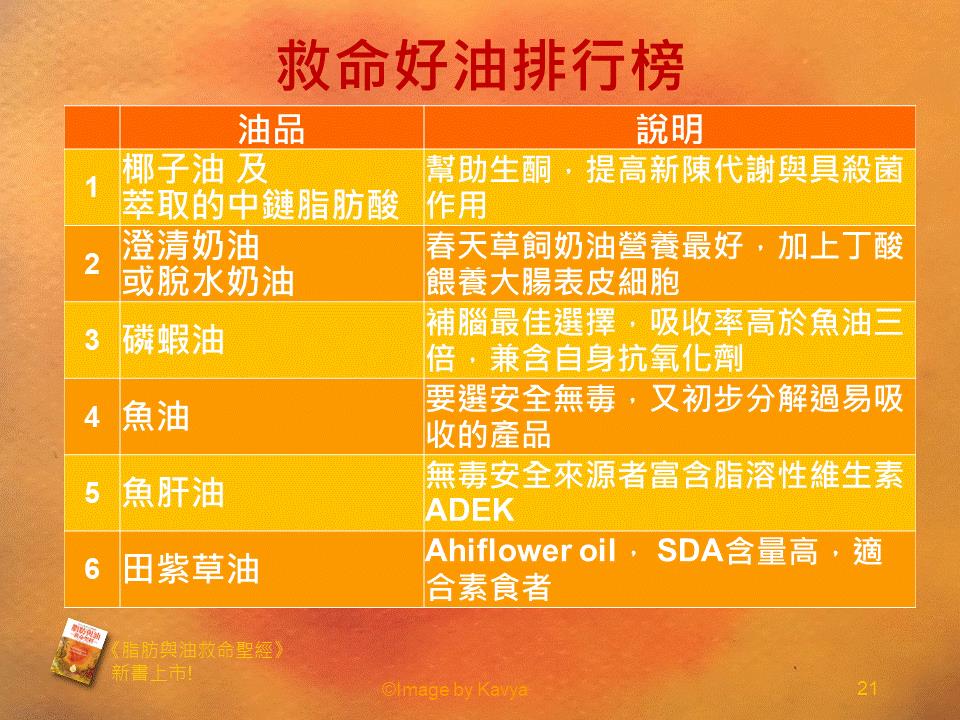

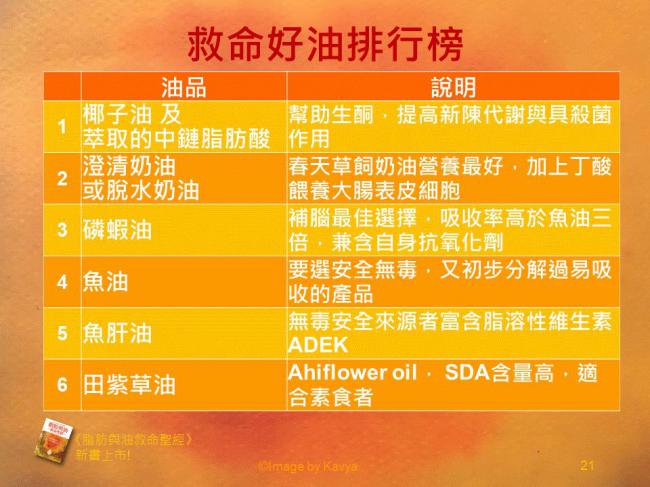

根據此份報告,傳統少油的說法來自科學偏見,且為吃錯油所致。而最新的科學與臨床研究發現:「吃對油、吃好油,是不會生病的」!但吃錯油,即使少量,也易罹病!椰子油及從中萃取的中鏈脂肪酸,有助產生酮體,提高新陳代謝並能殺菌,位居「救命好油排行榜」第一位,而非傳統誤解認為椰子油充滿飽和脂肪酸,易造成心血管疾病。還有「吃錯油更糟糕,腦會變笨」,腦部需要大量DHA,若吃進過多 ω-6 脂肪酸,無法轉化成 DHA。

救命好油排行榜

輔助好油

壞油排行榜

油蕩不羈:排毒防彈生酮 三階段蛻變

最近國內外生酮飲食蔚為風潮、防彈咖啡也越來越夯。陳立川博士表示在過去二十年來,不斷體驗對自己有益的飲食方法,計有葛森療法、低過敏原飲食、身體生態飲食法等等,卻依然不覺得身心處於最佳狀態。直到為生酮翻譯書寫序,親身實證後,訝異地發現將脂肪攝取量提高到生酮標準後,酮症狀態下產生許多好處,因此積極著述中文書分享此一最終食療解決方案! 發表會中揭露美國超過60個臨床實驗,研究生酮飲食及節食對疾病治療的影響結果,以及生酮及斷食對癌症治療有降低副作用,並抑制腫瘤的功效。正確的生酮飲食,輔以重金屬排毒,陳立川博士舉例如安全除汞、黏土浴、油療法、咖啡灌腸等,會促進新的粒線體產生,同時也會逆轉壞的粒線體,完成生酮三階段蛻變。因此陳博士認為最終決戰的生酮飲食,完滿了他歷經20多年親身實證的食療拼圖。

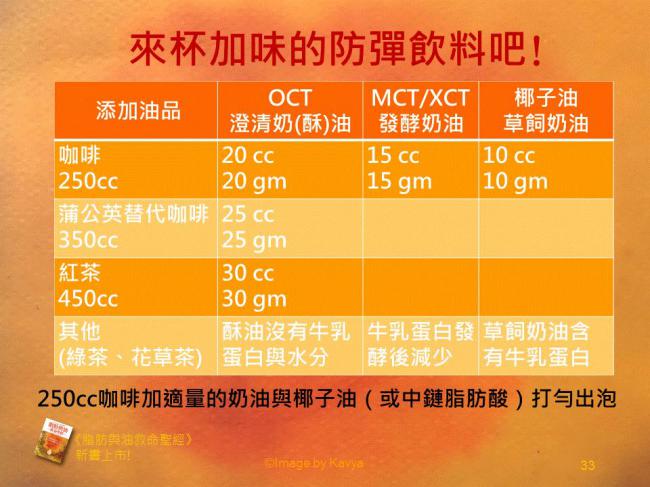

防彈咖啡

油衷之言:藝術油畫封面 網友參與票選

此次報告引用陳立川博士最新著作《脂肪與油救命聖經》,4/11上市,發行前即已登上預購排行榜,該書從營養科學及研究案例,逐一分析油脂、「脂肪-心臟」等假說,並解析27種市售油品,讓人輕鬆找好油,聰明用對油。尤其書中超過40道獨家油品飲食精華食譜,並於書末附上各類天然食材、油品資源索引,幫助讀者於生活中落實,品嚐健康美味的蛻變人生!

該書封面首創以書中提到的各類食用油入畫,包含沙棘油、橄欖油、南瓜籽油、omega調和粉紅油、黑種草油、羅勒油……等,由台灣知名心光畫藝術家彭力姸Kavya量身繪製,她於發表會中表示:食用油相較一般顏料,質地更細滑,不易附著,只能順著流動中成形,並等待油乾後層層疊畫。藝術家提到作畫時觀察油滴,更加印證書中黑心油與好油的差異。策劃單位為求慎重,特將該系列「油畫」,上網公開票選,最受網友青睞的為《最美好的愛》。

藝術油畫封面

油好關係:多方共襄盛舉 台灣首度論壇

為讓更多民眾獲悉真相,本次發表會及全省巡迴分享會,邀集多個組織共襄盛舉,包含《光合醒醒》、柿子文化、CORE YOGA台中瑜珈會館、布緯食聊、生酮油品達人陳立川~跟著博士樂活趣! 讀友會、法國有機行星、食物鏈、FB酮好社團、樂活長生、聯馥食品,期許傳遞正確用油觀念。現為中華民國能量醫學學會理事長的陳立川博士,亦把握在台期間,號召國內外專家學者、有志之士、良心品牌,共同打造更健康的食療教育及產業環境。

發表會中宣布今年7月底,將舉辦首屈一指的生酮研討會「酮盟會」。《光合醒醒》共同創辦人劉子寧營運長誠摯溫馨地歡迎各界共襄盛舉,共創海納百川的交流機會;國內最大FB生酮社團「酮好」撒景賢創辦人語帶興奮說:「這將是最後一次飲食改革,我們將致力推動生酮新人類的誕生!」;甫獲米其林肯定的荷風中國菜餐廳張仁馨創辦人則表示:「將盡全力做好生酮餐飲昇及」;而大興久久品酒所楊定勝主廚則將致力開發更精緻的油品應用。

多方共襄盛舉 台灣首度論壇

現場還有許多親手製作的生同飲食餐點

期待經由「生酮油品排行榜」、《脂肪與油救命聖經》、未來後續活動的推廣,有助導正當今社會對於少油少鹽的迷思,促使人們不再害怕脂肪,學習聰明用油,油入生酮,從此相油心生,成為天生油物,優油自在地活在當下!

資料來源/光合醒醒

責任編輯/妞妞

運動星球

為何吃素越吃越胖?專家:5個迷思讓你體重飆升

2019-08-14

許多人為了減重瘦身、擺脫疾病,或追求健康開始吃素,但是,卻有愈吃愈胖的跡象,甚至便秘、生理期失調、營養不良等,以為吃素會變得健康反而吃出一堆問題,現在就讓專家告訴你為什麼只吃素反而越吃越胖且不健康的迷思。

為何吃素越吃越胖?專家:5個迷思讓你體重飆升 ©poliquingroup.com

吃素就是健康

有些人認為只要不吃肉就是健康,甚至認為蔬菜水果是健康食物,多吃無妨,結果愈吃愈傷身。有些茹素者篤信「蔬菜」是健康食物,每天應該大量吃,但吃太多蔬菜也會吃出健康問題。像是長時間大量攝食蔬菜,其中的纖維會阻礙吸收重要的礦物質鈣、鐵、鋅、銅等,蔬菜裏的草酸、植酸也會影響礦物質的吸收率。而吃進大量纖維,或者含吸水力強的果膠的水果,像是蘋果、香蕉,此時又沒有喝足夠的水時,反而會導致排便困難。雖然吃蔬菜容易有飽足感,但吃太多時,會佔胃容量,因而吃不下其他食物,這對於老年人或一些胃口小的人來說,可能造成熱量或是蛋白質、脂肪及其他重要營養素攝取不足。

吃素就是健康的觀念 ©dietdoctor.com

吃素加工食品追求口感

有些人吃素時講究精緻以及口感,所以會吃下很多精製的碳水化合物,像是白飯、白麵條、麵包,甚至甜食等,以及素加工品,如麵筋、麵腸、素肚、素肉等,這些食物多半是高熱量食物,然而加工時加入大量油,或為了增加風味,採取煎、炸方式烹調,長期吃下來容易發胖,並衍生出高血脂、高血糖等代謝問題。

吃素加工食品追求口感導致變胖 ©seriouseats.com

油炸素食的多元不飽和脂肪酸偏多

市面上的素製品,或供應素食的店家多半使用含多元不飽和脂肪酸比例較高的大豆油、葵花油。這一類油的性質不穩定,容易在高溫烹調的過程中氧化而形成自由基,可能加速細胞老化及導致癌症,因此不宜用來油炸及攝取過多。

炸蔬菜元不飽和脂肪酸偏多 ©food.ltn.com.tw

長期生食容易吃出虛寒體質

從中醫觀點看,有些茹素者長期大量生吃蔬菜,以及吃大量五榖雜糧,容易形成虛寒、痰濕的體質。 中醫指出,大多數的蔬果偏寒涼性,經過加熱烹調,可以稍微緩解寒性,但長期生食蔬菜,則容易讓體質轉變為氣虛、陽虛體質、精神體力不好且稍微動一下就覺得累,以及脾胃功能也受到影響。 加上素食者吃較多五榖雜糧,必須由脾來運化,容易讓脾「過勞」,出現脾虛問題以及影響消化吸收功能。此外,脾虛也會帶來婦科問題,尤其像有些生理期經血量太大的情形,因為中醫認為脾也主「生殖」,當脾虛時,女性容易出現生理期失調、經血量太多、經期拖得很長等生理情況。

虛寒體質生理痛 ©medicalnewstoday.com

不吃奶蛋,又吃太少豆類

有些茹素者不吃蛋、奶,而且也很少吃豆類、黃豆製品,像是豆腐、豆干,這樣ㄤ容易缺乏蛋白質,或是蛋白質的品質不佳,容易出現營養不良的情形。國內素食者攝取蛋白質的品質不理想,缺乏必需胺基酸─離胺酸,可能和吃太少豆類,尤其是黃豆及豆類製品有關。

不吃蛋奶素 ©breakingmuscle.com

資料來源/明醫網、SUPPORT THE GUARDIAN

責任編輯/妞妞

運動星球

一天兩蕃茄 增加肺部呼吸、提升肺部健康

2018-10-17

細懸浮微粒PM2.5是危害人體的一個物質,它會導致咳嗽、氣喘、慢性支氣管炎等呼吸道疾病,更是重要對肺部是一大傷害,對於時常在外跑步的人來說,需要照顧肺部的健康,才能遠離疾病。許多科學家認為,一天吃兩顆大型蕃茄不僅能提升人體抗氧化能力,還能少減緩肺部器官衰退,對於有抽菸或是時常下廚的人,以及經常在戶外運動的人來說非常適合。

一天兩蕃茄 增加肺部呼吸、提升肺部健康 ©dailymail.co.uk

根據美國霍普金斯大學附設醫院的一位醫生加西亞-拉森(Garcia Larsen),與他的研究團隊曾針對人們的肺功能以及肺活量進行研究,首先,他招募了680名實驗者,他們來自德國、英國以及挪威,他將這些人進行了兩次肺功能檢查。

第一次是研究前,第二次是研究後,肺部功能檢查是每秒能吐出的空氣量有多少,以及每6秒吸進肺部的空氣量有多少,來判定肺部功能情形,第二次研究時間在10年後,他發現,當年齡超過30歲後,肺部功能會開始逐漸下降,這就是為什麼有些老年人常常咳嗽,並不是因為慢性氣管炎、肺炎所引起,而是一個老化現象,尤其有些人有抽菸,即使戒菸後以前因為抽菸所傷害的肺功能,比起沒有抽菸者的肺功能會慢慢衰退,隨後,他讓這些實驗者開始每日吃下兩顆大番茄,發現這些有按時吃蕃茄的人,肺功能退化速度比沒定時吃的來得較慢,對於有抽煙者的人來說,效果更為驚人。

所以以前常聽說:「一天一蘋果,醫生遠離我」現在要改成「一天兩蕃茄,肺病遠離我」,每天吃蕃茄不僅肺功能退化較慢,豐富的纖維也能幫助便秘者順暢。

一天兩蕃茄,肺病遠離我 ©pl.freepik.com