運動星球

下背痛、彎不下腰?用滾筒躺著緩解的10分鐘密技

2018-05-31

古人「不為五斗米折腰」是因為清高、有骨氣;然而現代人不折腰的原因,更多是下背部(腰部)痛到彎不下來,無論站、坐、躺都難安。如果你曾下背部疼痛僵硬,總覺得有什麼「卡住了」,那麼你可能需要「釋放」下背部壓力。但為何釋放?怎麼釋放?試試看美國治療師推廣的MELT零疼痛自療法,趁睡前1小時,用滾輪花10分鐘幫自己釋放壓力、換來一夜好眠!

下背痛、彎不下腰?用滾筒躺著緩解的10分鐘密技

釋放壓力之前,了解為什麼要這麼做

做下背部「釋放」動作之前,你可能納悶下背痛為什麼要用釋放壓力來解決?我們可從身體「空隙」說起。頸部、腹部或下背等的「空隙」部位,就像關節作用一樣,讓你可以自在彎曲、轉動、移動;反之,假設下背部空隙變窄,你將根本沒辦法彎下腰。因為一旦喪失空隙,脊椎骨間距離會愈來愈近,而脊椎受到壓迫,椎間盤、從脊柱發出的神經也開始受壓迫;當神經受壓迫和刺激,你將感到疼痛。這一連串的惡性循環,將循著「壓迫→疼痛→發炎→關節磨損」的途徑不斷輪迴。

回溯根源,先避免壓迫,才能避免接下來的惡性循環,並間接避免下背部、頸部等「主要的身體空隙部位」,影響蔓延到肩膀、膝蓋等「次要的身體空隙部位」。下文我們用美國專業治療師所推廣的MELT零疼痛自療法,教你運用滾輪花10分鐘幫自己減輕腰痛。(頸部疼痛舒緩請見《硬頸族注意! 10分鐘用滾筒告別頸部疼痛、轉脖困難》)

下背釋放的連續動作

1 休息檢測

2 薦髂關節剪切施壓

3 骨盆收縮和傾斜的挑戰動作

4 下背減壓

5 休息重新檢測

1 休息檢測

2 薦髂關節剪切施壓

3 骨盆收縮和傾斜的挑戰動作

4 下背減壓

5 休息重新檢測

休息檢測

1 躺在地上,手和腳伸直張開、放鬆,掌心朝上。做一個深層集中的呼吸,讓身體輕鬆與地板接觸。

2 記住身體的感覺:上背貼壓在地板上重量最重的部位是否在肩胛帶?中段的後背是否呈拱形、未接觸地板?尾骨是否比較重壓地板,而不是兩側臀瓣?或者感覺一腳或雙腳的大腿後側沒碰觸到地板?一旦有上述感覺,代表你已經辨識到身體「卡住的壓力」。

3 閉上眼睛,利用「身體意識」留意當下的感受。

4 特別留意下背的彎曲處。你覺得彎曲弧度的最高點落在哪一個位置呢?它比較像是位在肚臍上方,還是下方呢?你底部的肋骨是碰觸地板,還是離地呢?下背到肩胛骨之間是不是有一個很大的彎曲弧度,或者完全沒有弧度呢?

5 記住現在的感覺,等一下釋放下背後可以做前後對比。

薦髂關節剪切施壓

1 緊縮核心肌群,提高臀部,讓骨盆在滾筒上。

2 雙膝往胸部帶時,滾筒不能滑掉,或者位置不能正好在下背處。

Tips 要讓骨盆就正確的姿勢位置,如果對你來說有困難,頭和上背底下可以墊一條折疊的毛巾或瑜伽墊。

3 膝蓋完全彎曲,雙腳的大腿內側處相併攏,小腿和腳掌也放鬆。核心肌群要維持緊縮,肋骨放鬆並貼壓地板。

©Brian Leighton

4 慢慢將雙膝帶離胸部,讓膝蓋的位置對準天花板,不過在大腿快和滾筒完全垂直之前要停下來。這會有助於下背的放鬆。

5 維持一定力道的施壓,慢慢將雙腳膝蓋在一點鐘和十一點鐘方向之間輕輕朝右和朝左擺動,探測薦髂關節的兩側。

Tips 膝蓋擺動的幅度不要離任一對側太遠。你的目標是將重量放在背面骨盆、薦骨的位置,而不是在臀部。移動時,試著不要拱起背或動到肋骨。透過持續收縮核心肌群的方式,你就可以將焦點集中在移動骨盆,而不是肋骨。

©Brian Leighton

6 在雙膝移動到右邊時暫停,然後雙膝以順時針和逆時針方向畫小圈的方式做右邊薦髂關節的「剪切施壓」。兩個方向各重複2-3次。

7 接著,依照腳傾斜向哪一側,該側的腿就嘗試畫圈,圈圈要畫得稍微大一點,不過畫圈的動作要放慢。你也可以試著讓膝蓋以行進動作的方式往前和往後,慢慢重複動作2-3次。

8 雙腿保持朝右側傾斜,暫停一會兒,持續在滾筒上的施壓,然後做2個深層集中的呼吸。

9 雙膝回正,然後換到左邊,重複動作。

骨盆收縮和傾斜的挑戰動作

1 骨盆在滾筒上,讓掌心貼在大腿正面、靠近膝蓋的部位上。手輕輕將雙膝推離胸部,直到手臂打直。雙腳大腿要稍微與滾筒側呈斜角。確定一下雙腿是否放鬆,而且雙膝要完全彎曲。

2 做一個深層集中的呼吸,主動讓肩胛骨下的肋骨部位往地板的方向貼陷。肩膀保持放鬆。

©Brian Leighton

3 吸氣,然後在呼氣過程中,大腿輕輕朝兩手施壓,這個動作的感覺很像你試著要將雙膝帶向胸部,但手臂會阻抗這股壓力。可是不能彎曲手肘或聳肩。感覺一下腹部深層那股微微的緊實集中。如果覺得大腿正面有乏力感,代表施壓力道太大了。

4 核心肌群維持緊縮,這樣肋骨的中段部位就會重壓在地板上。

5 吸一口氣,然後在呼氣過程中,試著朝滾筒側的方向收縮骨盆,這時從大腿對兩手的施壓力道要持續一致,而且手臂要打直。這個動作會將恥骨帶往肚臍方向。骨盆收縮時,雙膝應該會往天花板微微提高,這時雙臂也會阻抗雙膝要往胸部方向移動。

6 吸氣的同時,持續大腿對雙手的施壓,接著呼氣,慢慢傾斜骨盆,這樣背面的骨盆(薦骨)現在會貼壓在滾筒上。肋骨一定要維持穩定不動,但是骨盆傾斜時,下背會稍微提起,非常接近骨盆。留意當你傾斜骨盆時,肋骨是否提高離地了?或者大腿對雙手的施壓是否消失了?在骨盆收縮和傾斜過程中,最重要的就是維持大腿對雙手的持續施壓。

©Brian Leighton

7 持續一定的施壓,重複收縮和傾斜骨盆4-5次,動作要慢。動作一旦做得正確,其實動起來的幅度是非常小的。傾斜的動作千萬不能太誇張。

Tips 嘗試這個動作頭幾次,要以腳掌踩地的方式練習骨盆收縮和傾斜。別忘了,肋骨一定要保持平穩不動。

©Brian Leighton

下背減壓

1 你的骨盆背側重壓在滾筒上,維持骨盆傾斜的姿勢。吸氣,然後在呼氣的過程中,溫和地增加大腿對雙手的施壓,並讓背部的肋骨更貼地板,這時骨盆在滾筒上依然是傾斜的。

2 維持三個施壓點――大腿對雙手、背部中段部位對地板、背面的骨盆往下貼壓滾筒,留意它們製造出的腹部緊實集中程度。

3 利用聲音(噓、唏或哈)找到你的核心肌力,而且在持續三個點的施壓時,感受腹部內縮的感覺。

4 吸氣,然後稍微鬆掉三個點的施壓,但姿勢不變。當你呼氣時,不發出聲音,重新再著力於這三個施壓點――膝蓋對雙手、肋骨中段部位對地板、骨盆對滾筒。這個部分的技術,從頭到尾不會有看得見的大動作。重複此動作1-2次。

Tips 如果大腿正面或臀部有乏力感,代表你做得太過頭了。膝蓋稍微往頭部的方向帶,再試試這個連續動作。

5 離開滾筒,腿伸長,仰躺在地板上。

©Brian Leighton

休息重新檢測

1 躺在地上,手和腳伸直張開、放鬆,掌心朝上。呼吸,讓身體輕鬆與地板接觸。閉上眼睛,花一點時間重新檢測。

2 回想四個常見的失衡。你有改變嗎?肋骨感覺比較貼壓地板?下背曲線的部位是否比較放鬆,而且較靠近骨盆?骨盆部位比較貼壓地板的是兩側臀瓣,而不是尾骨?大腿的後側已經貼壓地板了?

3 特別留意下背的彎曲處。彎曲弧度的最高點感覺似乎落在下方了?底部的肋骨碰觸地板了?下背彎曲的弧度感覺似乎很明顯,而且比較靠近骨盆了?

4 只要感覺到以上任何改變,代表你已經成功為下背減壓了。

書籍資訊

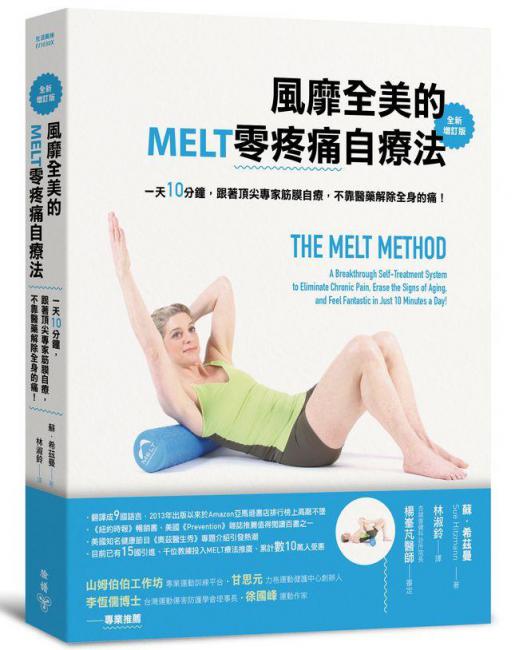

◎ 圖文摘自臉譜出版,蘇.希茲曼著作《風靡全美的MELT零疼痛自療法(全新增訂版):一天10分鐘,跟著頂尖專家筋膜自療,不靠醫藥解除全身的痛!》一書。

本書特色

根據專業筋膜學與神經學所開發的MELT療法,整合拉筋拍打、按摩整骨的效果,為慢性疼痛常發生部位─肩、頸、腰、背等筋膜補水,每天10分鐘、用軟球+滾筒,輕鬆告別惱人的身體疼痛!

你常有「不舒服」、「緊繃」或「不對勁」的感覺嗎?努力運動、醫療、按摩和復健,往往治標不治本,只能暫時緩解,無法根除疼痛的肇因,你可能早在身體裡積累了「卡住的壓力」而不自知:

.難入睡或淺眠

.消化不良

.中午就開始疲憊不堪

.水腫或體重增加

.明顯老化跡象

.蜂窩組織問題

◎ 惱人的慢性疼痛,健身專家也深受其害

十幾年前,作者蘇.希茲曼是國際級健身示範教練和講師,事業處在最顛峰。在健康的外表下,其實她的腳飽受疼痛折磨──在吃足苦頭中她體會到:運動和肌力並非健康與身體零疼痛的根本,她迷上正崛起的結締組織(筋膜)科學,後來領悟到每天痠痛、僵硬與緊繃引發的疼痛、體重增加、睡眠問題和其他看似不相干的毛病,元凶全都是結締組織脫水。

◎ 原來疼痛是筋膜水分不足引起的!

遍布全身的結締組織又稱作「筋膜」,由滿布在細胞液中的膠原蛋白、彈力蛋白和其他纖維所組成,它是連續流動的,連結人體所有其他系統,但是當水分一流失,就會變得僵硬不靈活,甚至進一步造成久治不癒的疼痛。對於這種疼痛,運動、按摩和復健只能暫時緩解。

◎ 擺脫慢性疼痛,從筋膜補水做起!

希茲曼透過個人探索和實際手療按摩的經驗,開發了MELT療法:以滾筒與自身的重量相互配合,針對易慢性疼痛的部位執行擺動、施壓(按摩)、或讓身體部位於滾筒上滑動或刷掃,並強調集中呼吸與攝取水分──讓水分再度回到脫水的組織,釋放長期緊繃、啟動自我療癒機制。現在,你也可以來當見證者,用MELT療法重建零疼痛的活力人生!

◎ 除一般重複性運動與姿勢造成的慢性疼痛外,本書提供MELT自我療癒計畫,也適用於:

.創傷、傷害、術後復原患者──挫傷、骨折、五十肩、坐骨神經痛、髖部疼痛等

.全身性狀況、失調和疾病患者──免疫、代謝疾病、癌症、脊椎疾病等

.孕期與產後的婦女──包括產後自我癒育計畫

• 更多臉譜出版《風靡全美的MELT零疼痛自療法》一書資訊 請點此

◎ 圖文摘自臉譜出版,蘇.希茲曼著作《風靡全美的MELT零疼痛自療法(全新增訂版):一天10分鐘,跟著頂尖專家筋膜自療,不靠醫藥解除全身的痛!》一書。

本書特色

根據專業筋膜學與神經學所開發的MELT療法,整合拉筋拍打、按摩整骨的效果,為慢性疼痛常發生部位─肩、頸、腰、背等筋膜補水,每天10分鐘、用軟球+滾筒,輕鬆告別惱人的身體疼痛!

你常有「不舒服」、「緊繃」或「不對勁」的感覺嗎?努力運動、醫療、按摩和復健,往往治標不治本,只能暫時緩解,無法根除疼痛的肇因,你可能早在身體裡積累了「卡住的壓力」而不自知:

.難入睡或淺眠

.消化不良

.中午就開始疲憊不堪

.水腫或體重增加

.明顯老化跡象

.蜂窩組織問題

◎ 惱人的慢性疼痛,健身專家也深受其害

十幾年前,作者蘇.希茲曼是國際級健身示範教練和講師,事業處在最顛峰。在健康的外表下,其實她的腳飽受疼痛折磨──在吃足苦頭中她體會到:運動和肌力並非健康與身體零疼痛的根本,她迷上正崛起的結締組織(筋膜)科學,後來領悟到每天痠痛、僵硬與緊繃引發的疼痛、體重增加、睡眠問題和其他看似不相干的毛病,元凶全都是結締組織脫水。

◎ 原來疼痛是筋膜水分不足引起的!

遍布全身的結締組織又稱作「筋膜」,由滿布在細胞液中的膠原蛋白、彈力蛋白和其他纖維所組成,它是連續流動的,連結人體所有其他系統,但是當水分一流失,就會變得僵硬不靈活,甚至進一步造成久治不癒的疼痛。對於這種疼痛,運動、按摩和復健只能暫時緩解。

◎ 擺脫慢性疼痛,從筋膜補水做起!

希茲曼透過個人探索和實際手療按摩的經驗,開發了MELT療法:以滾筒與自身的重量相互配合,針對易慢性疼痛的部位執行擺動、施壓(按摩)、或讓身體部位於滾筒上滑動或刷掃,並強調集中呼吸與攝取水分──讓水分再度回到脫水的組織,釋放長期緊繃、啟動自我療癒機制。現在,你也可以來當見證者,用MELT療法重建零疼痛的活力人生!

◎ 除一般重複性運動與姿勢造成的慢性疼痛外,本書提供MELT自我療癒計畫,也適用於:

.創傷、傷害、術後復原患者──挫傷、骨折、五十肩、坐骨神經痛、髖部疼痛等

.全身性狀況、失調和疾病患者──免疫、代謝疾病、癌症、脊椎疾病等

.孕期與產後的婦女──包括產後自我癒育計畫

• 更多臉譜出版《風靡全美的MELT零疼痛自療法》一書資訊 請點此

責任編輯/Dama

侯鐘堡

常見的膝關節積水該如何處理與治療?

2020-03-03

膝關節積水這個問題真是太重要也太常遇到了。無論是打球的年輕人、喜愛運動的中年歐吉桑、膝部退化的長輩都會遇到。

膝關節問題無論是打球的年輕人、喜愛運動的中年歐吉桑、膝部退化的長輩都會遇到。

以下狀況會有反覆性膝關節積水

1. 退化性關節炎

2. 急性運動受傷

3. 慢性運動勞損 (過度使用) 換言之,會膝關節積水,就表示「*膝蓋內構造」出了問題。

為何膝關節會積水?

膝蓋每天都有正常的關節液(黃色透明液體)循環,自然生成與吸收。若是受傷了,就會導致 人體關節液:生成速度>>>吸收速度。

膝關節的週邊構造與組織。 ©webmd.com

膝關節構造

*膝關節內構造:關節內軟骨、前十字韌帶、後十字韌帶、內側半月板、外側半月板。

*膝關節旁構造:膝內側韌帶、膝外側韌帶-->位處關節邊緣,我將之視為「一半的關節內構造」。

*膝關節外構造:髕骨、髕骨韌帶、髂脛束、鵝掌肌腱、股四頭肌腱 關節內的問題與關節外的問題必須分別清楚。因治療方向差很多。

話說:瑞凡有一天膝蓋打籃球時扭傷,從此之後就非常痛,而且走路很不方便。醫師說是膝關節積水了,要多休息。

然而,膝關節積水會有什麼症狀呢,一定會很痛嗎?有了膝積水,一定要抽掉嗎,不抽掉可以嗎?是否可以再繼續運動呢?有沒有辦法做什麼加速膝關節的回復呢?

其實,大部分受傷的朋友會以行動不良來表現。最多的是 「我以前蹲的下去,現在都蹲不下去」、 「上下樓梯都變得很不方便」、 「我兩邊膝蓋看起來好像不太一樣,比較腫」、 「我自從上次撞到後就這樣,X光檢查過了沒骨折,但就是一直都沒好」。

是的,這些都是膝關節積水的症狀。它就是這麼擾人,從年輕到中年到老年都常發生。但幸好的是,只要知道原由,治療後的恢復效果也很好。

膝關節積水治療方法:長針抽取膝部積水>20CC+超音波探頭引導 ©Youtube_Jeffrey Stevens

膝關節積水症狀

1. 無法蹲跪,行動困難---第一名

2. 膝窩、膝後部腫脹,觸壓痠痛---第二名

3. 膝蓋外觀看起來較腫,有紅、發熱等發炎現象---第三名

4. 痛,但較偏急性運動傷害。慢性以行動、蹲踞不方便為主。 那該怎治療呢?

把握治療的四大原則:打針、吃藥、復健、保養。

膝關節積水的治療方針

A. 詢問病史:

受傷機制--打球、爬山、重訓、種菜...等。

受傷時間--立即受傷、受傷兩週、反復性膝腫脹

B. 判別積水量:

若是量不多(3-10cc),可以採保守性治療(藥物、復健),同時減少活動量,水會慢慢被人體吸收代謝。

積水量多(>10cc)建議抽掉積水,減緩症狀。

積血---建議抽除。因血腫鈣化機率較高,可能造成長期後遺症。

C. 超音波導引抽吸治療:

在超音波之下,盡量抽掉關節內積水。

因關節內構造受損,需注射藥劑治療,進一步保護軟骨及韌帶:

1. 玻尿酸治療

2. PRP增生治療

D. 復健治療與保養:

減少活動量,做復健,服用消炎藥物、使用輔具、服用保養品等。

治療方針可以參照下表。

膝關節損傷治療方針

膝關節積水雖然非常惱人,但有超音波的幫助之下診斷及治療都變得簡單很多。而且治療效果也是非常的好。 特別是年輕人,膝蓋是要用一輩子的,年輕時不好好治療,會加速以後關節內的退化,最後就必須接受手術治療。

/ 關於侯鐘堡 /

目前任職於台北原力復健科診所,致力於打造全世界最棒的復健科診所。善長運動傷害治療、功能性增生注射、Redcord懸吊、運動治療、鐵人三項、肌力與體能訓練。

著作

《顧好下肢筋膜,全身痠痛out!:鐵人醫師最想告訴你的復健眉角》

證照

美國運動醫學會私人教練(ACSM-CPT 1038238)

Cyriax 脊骨矯治

懸吊訓練 Redcord Neurac1認證

台灣運動醫學會隊醫研習

KBC 壺鈴教練

運動星球

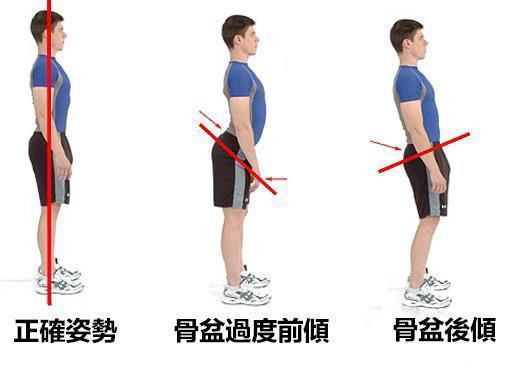

你認為的翹臀有可能只是骨盆前傾的假象

2018-12-03

無論是IG或FB上都能看到許多「翹臀」的照片,相信翹臀絕對是每個女生都想擁有的一件事,但你知道翹臀有可能是假的!因為,有很多人的翹臀都是骨盆前傾所造成的假像。既然有前傾就一定有後傾,為何我們的骨盆會前後傾呢?這樣的姿勢會對我們身體帶來什麼樣的影響?

你認為的翹臀有可能是骨盆前傾的假象

骨盆是身體平衡的關鍵點

我們的骨盆由薦骨與尾骨等部分脊柱、脊柱左右髖骨等多塊骨頭所構成的群集合,具有連結上下肢的重要功能性,左右髖骨在身體前側藉由恥骨聯合(一種軟骨組織)彼此相連;在後側與薦骨形成薦髂關節並與腿部的股骨連結成髖關節,也正因為骨盆位於身體中心部位,是我們人體重心協調性和平衡性的關鍵點。

骨盆是身體平衡的關鍵點。 ©indiamart.com

前後傾斜的指標

骨盆狀態中最需要注意的就是前後左右的傾斜度,前後傾斜度的指標為骨盆傾斜角度(pelvic inclination),為於骨盆前端隆起處的髂前上棘(可卡住褲頭的突起部分)及後端的髂後上棘連線與水平線所形成的角度及為骨盆傾斜角度,若此前傾角度太大,使骨盆往前被推擠而出時,脊椎的S型彎曲程度就會變得更大,相反的,若後傾程度大於標準值,脊椎的彎曲程度就會變的較於不明顯。

而骨盆前傾最明顯的症狀是臀部後凸,腰臀比丶BMI值和體重都在正常範圍,小腹仍舊前凸。一般來說,當骨盆前傾時,恥骨的上端會向前而恥骨的下端會向後;骨盆後傾則相反,恥骨的上端會向後而恥骨的下端會向前,我們也可以用一個較為簡單的方式來做解釋,骨盆你把它當作一個水桶,當你往前將水倒出時;我們就稱為前傾,水桶往後停止倒水時就稱為後傾。

骨盆狀態中最需要注意的就是前後左右的傾斜度。 ©eunatural.com

檢測骨盆前後傾的方式

找一面平整的牆壁,將臀部及背部貼在牆上,然後將手握成拳狀塞入腰椎和牆壁間的空隙,正確的腰椎弧度應該可以讓拳頭剛好塞滿腰椎和牆壁間的空隙;如果拳頭放在腰椎和牆壁之間還有些空間,這就表示你的骨盆可能前傾了;而骨盆後傾的人則無法將拳頭塞進這個空隙里。

骨盆前後傾造成的問題

骨盆前傾會發生在經常穿高跟鞋的女生身上,因為,穿高跟鞋會讓骨盆一直被提高,而身體為保持平衡,骨盆就會產生前傾的姿勢,這時出現所謂的「提臀」效果,並不是真正意義上的提升臀部肌肉,而是讓骨盆角度提高的視覺而已;在站立或者行走時,重心並沒有落在骶髂關節的位置而是落在了腰椎上,也因為重心改變後身體為保持平衡,就會收縮腰椎周圍的肌肉,長期這樣周圍肌肉則會產生酸痛,當我們骨盆前傾時腰椎也會產生一個抗衡機制,因此,形成過彎的弧度從而胸椎和頸椎也會產生改變,進而出現駝背與頸前伸等不良姿勢。

造成骨盆後傾的原因主要是不良的習慣,例如經常靠在很軟的沙發上睡覺、辦公室族上班的椅子支撐度不好、運動量太少或者是不正確的運動方式。如果你的頸肩與腰部常感到酸痛,針對部位治療之後也沒多大效果,那麼就要考慮問題是不是來源於骨盆;有骨盆後傾的人腰椎的幅度都會過於平直所以受力很直接,就容易造成椎間盤的壓力加上腰部的肌肉也會較吃力;另外,因為腰椎過直,胸椎的弧度會受到影響,胸椎的下段會比較直以及肩胛骨會較為突出,這時肩頸就容易產生酸痛,通常這類的人在頸部也會有前伸甚至引起頭痛等一系列的問題。

資料來源/draxe、nasm

責任編輯/David