運動星球

中醫師推健康減重3步驟 培養易瘦體質、拒「溜溜球效應」

2018-08-01

夏天來臨前為了穿得漂亮努力減肥,結果夏天才過一半就復胖回來嗎?減肥被許多人視為一輩子的課題,而「肥胖」不僅是外觀問題,影響最大的其實是健康。除了最基本的飲食和運動,肥胖者還能尋求什麼自然的方法從內而外調理身體?中醫師指出,中醫的介入成為治療肥胖的另一種選擇,以下3個步驟是從中醫觀點提供給欲減重者的建議,讓你健康減重、培養易瘦體質不復胖,跟惱人的「溜溜球效應」說掰掰!

中醫師推健康減重3步驟 培養易瘦體質、拒「溜溜球效應」

台灣十大死因中,有7項死因和肥胖高度相關,包括惡性腫瘤、心臟血管疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及代謝症候群等。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師林立涵表示,許多肥胖患者尋求藥物、手術等減重治療,但風險及副作用令人卻步。林立涵觀察來中醫診間求診的患者,其實他們不只想降低體重,而是希望由內而外調整好身體機能。因此她建議,中醫介入是治療肥胖的另一種選擇,做好以下3個步驟,能讓你健康減重,溜溜球效應不再來。

知識便利貼|溜溜球效應 Yo-yo effect

由於減肥者採取過度節食的方法,導致身體出現快速減重與迅速反彈的變化;減肥者通常起初有成功減重,但隨著之後的生活習慣無法保持體重,導致體重急速反彈。(維基百科)

由於減肥者採取過度節食的方法,導致身體出現快速減重與迅速反彈的變化;減肥者通常起初有成功減重,但隨著之後的生活習慣無法保持體重,導致體重急速反彈。(維基百科)

步驟 1 從3件基礎打造好體質

這是第一步,也是最重要的一步。許多病人總會抱怨自己曾接受減重療程,雖然瘦得很快,但只要停止治療又開始復胖。想改善肥胖情形,單純減重是不夠的,如果體質沒有改善之前貿然減重,除了成效不彰、容易復胖,還可能影響身體健康。如何培養易瘦體質?以下3件事情一定要把握。

1 充足睡眠

除了飲食及運動,許多人往往忽略睡眠也是一個重要的肥胖成因。根據研究指出,睡眠時間與體重有明顯的負相關,睡眠時間越短,肥胖的機率也較高。主因睡眠時間會影響體內賀爾蒙的分泌,使體內瘦體素降低、飢餓素及壓力激素升高。瘦體素濃度降低時會刺激中樞系統增加食慾、減低能量消耗;飢餓素顧名思義,會讓人的食慾以及飢餓感顯著上升;而壓力激素常期上升,可能使腹部肥胖、水腫、血壓升高,甚至加重失眠情形,形成惡性循環。中醫認為睡眠障礙為陰陽氣不相接所致,睡眠品質好時,人體陰平陽秘,氣血循環通暢,可以維持人體正常的代謝。

2 減緩壓力

長期身處在充滿壓力的環境,將使得體內的壓力荷爾蒙分泌增加,包括腎上腺皮質素及可體松。腎上腺皮質素會促使人體食慾增加,囤積脂肪;可體松則刺激肝臟製造及釋放葡萄糖,使血糖上升,並抑制周邊組織對葡萄糖的吸收與利用,增加胰島素的阻抗作用,更加增進食慾及囤積脂肪。

此外,由於腹部的脂肪組織比其他地方有更多的類皮質糖素受器,壓力型肥胖更容易造成腹部脂肪的囤積。接受中醫介入,能以舒肝解鬱的方式幫助人體調節壓力,維持情緒平穩;針灸治療也可抑制饑餓感,進而限制食物的攝取,避免過多熱量累積在體內。

3 促進新陳代謝

中醫理論中,人體的代謝和脾胃運化有密切關聯,「脾主運化,胃主受納」,意即人體的脾胃負責將吃進的食物進行消化、吸收,轉化成營養物質讓人體運用。如果脾胃功能不足,無法將食物適當轉化吸收,就會使過多的熱量、代謝的廢物或水分累積在體內。中醫將這些不正常的病理性產物視為「痰濕」,因此自古便有「肥人多痰濕」的說法。「痰濕」累積在體內不僅使人體肥胖,還可能產生水腫、身體重著無力、容易疲累倦怠等情形,甚至可能影響到女性的生理週期或造成其他婦科疾病。

當然,造成肥胖原因並不只有脾胃功能失常才會導致,人體其他臟腑包括肝腎功能的失調,也有可能會導致痰濕積聚。因此,中醫治療肥胖的問題並不只著眼在體重控制,而是針對個人體質調理,讓失衡的生理機能重新恢復;讓代謝正常,多餘的脂肪、廢物自然不會囤積在體內。

林立涵表示,針對脾胃功能的調理,除了中藥治療,針灸或埋線也有不錯的療效。根據研究顯示,胃經水道穴,大巨穴與腎經四滿穴、任脈水分穴具有祛除水濕痰濁的功效,能矯正水分代謝失常。胃經的募穴中脘、小腸募穴關元、大腸募穴天樞,皆為臟腑之氣在腹部交會聚集處,埋線刺激可調理腸胃,健運氣機。也可直接針刺在體脂肪較集中的腹部穴位,施予刺激活化局部氣機,促進脂肪代謝與腰圍縮減。

壓力型肥胖容易造成腹部脂肪的囤積

步驟 2 聰明飲食

在診間中,林立涵常遇到患者疑問「明明我就已經吃得很少了,怎麼體重還是一直往上升呢?要怎麼吃才能瘦?」。根據《陰符經》提及「食其時,百骸理」,認為要吃當地產的食物,並且符合時令,人身上的四肢百骸都會得到調理。因為這些食物自然、新鮮,能避免吃進過多的食品添加物,且不會增加身體負擔。

除此之外,糖及精緻澱粉會刺激胰島素大量分泌,如果人體過量攝取這類食物,將導致胰島素過度分泌。而胰島素會刺激細胞儲存養分,阻止脂肪離開細胞,長久將造成人體肥胖。值得注意的是,市面上許多標榜低脂低卡的健康食品,如穀片、燕麥片、優格、果汁,內容物往往含有過量糖份,不利減重。

依據世界衛生組織建議,每日糖類攝取量應在每日總熱量的10%以下,減重者不妨試試將日常飲食的9成以上調整為當季原型食物,且為低碳水化合物的組成。此外,遵守進食順序祕訣:先喝湯,再吃油脂、蛋白質增加飽足感,之後補充蔬菜等纖維質,最後再吃容易影響血糖波動的澱粉類。

世界衛生組織建議,每日糖類攝取量應在每日總熱量的10%以下

步驟 3 有氧+重訓交叉訓練

俗話說「三十而立」,這時人生正要起步,諷刺的是,基礎代謝率也在此時出現黃金交叉,開始明顯下降。假如你的飲食和作息都和之前一樣,身體也沒有特別明顯的不適,但體重卻開始明顯上升,這時就該養成運動習慣了。運動不僅當下消耗卡路里,更重要的是它所產生的後燃效果甚至能延續到之後的兩天。

至於要怎樣運動才有效率呢?林立涵建議採有氧搭配重量訓練,最簡單的方法是快走或慢跑30分鐘,搭配30分鐘重量訓練,不僅可減少最多體脂肪、保持肌肉不留失,重點是相對於單純的有氧運動和重量訓練,交叉運動更能保持樂趣,讓人更容易保持運動習慣。

快走或慢跑30分鐘,搭配30分鐘重量訓練,不僅可減少最多體脂肪、保持肌肉不留失,交叉運動更能保持樂趣

許多人認為減肥是一輩子的課題,倒不如說是一種健康習慣的養成。經由中醫介入,可以讓患者睡得好、吃得好、代謝佳、生理期正常,並且心態平和、維持適當的運動習慣,讓外表變美同時越減越健康。

資料來源/台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區

責任編輯/Dama

運動星球

坐骨神經痛需要開刀?專家:瑜伽能有效緩解

2018-12-06

坐骨神經痛這項症狀,原本都出現在較高年齡層,但由於現在許多忙碌的工作者因為長時間坐在電腦前,或是姿勢不正確,導致這項症狀逐漸往年輕人當中,初期時的症狀會出現腰痛,漸漸的就會擴展至臀部、大小腿以及腳底板,如果久而久之都沒處理,就可能會需要開刀的風險。但根據國外研究發現,除了開刀外,可以透過瑜伽來延展脊椎,並緩解坐骨神經痛等相關症狀,但如果嚴重到動不了,必須請求專業醫生協助。

坐骨神經痛需要開刀?專家:瑜伽能有效改善 ©http://nervedoctor.info

什麼原因導致坐骨神經疼痛?

會感覺坐骨神經疼痛主要有兩個原因,第一個是與骨骼相關,第二個則是與肌肉相關,然而當長期姿勢不良時,就會引發。一般來說,如果與骨頭相關的疼痛,則很有可能是椎間盤突出等問題;如果是與肌肉相關,可能是梨狀肌過於緊繃所導致,加上對坐骨神經施加壓力,就會引發坐骨神經疼痛。如果要測試是否自己有坐骨神經疼痛的時候,可先將雙手環抱膝蓋,並將膝蓋壓制凶槍,如果感覺到不適,你的坐骨神經疼痛就是由梨狀肌所引起,然而,對於任何一種類型的坐骨神經痛改善的方式就是要加強腹部、背部的肌肉來支撐背部身體。

坐骨神經痛分為椎間盤突出以及梨狀肌緊繃 ©summit-therapy.com

瑜伽有效緩解坐骨神經痛

根據美國一位專業瑜伽老師兼按摩治療師朱爾斯·米雪兒(Jules Mitchell)醫師表示,自己曾有許多患者都有坐骨神經痛等相關問題,於是透國瑜伽來緩解他們的症狀,起初,許多人都必須透過吃止痛藥的方式來緩解疼痛,但在她開設專門針對坐骨神經痛的瑜伽課程後,這些服用止痛藥的患者,病情減緩許多,甚至可能會面臨開刀的人也改善許多。米雪兒透過深呼吸、冥想,以及針對背部的瑜伽課程來讓他們改善,不只是心理、身體,都能降低疼痛的不適,但比較急性疼痛的患者,她會採用熱敷的方式先讓他們緩解。然而米雪兒醫師也表示,坐骨神經痛的原因還包括了骨關節炎、關節滑膜囊腫、身體腫瘤、子宮內膜異位症,血管破裂和髖部骨折,雖然姿勢不良或是關節退化是造成的主兇,但這些狀態也可能會造成坐骨神經痛的症狀,因此,要找出造成的原因才能對症下藥!

根據許多研究發現,瑜伽許多體位法都能改善坐骨神經疼痛,同時也可保護在脊椎與椎間盤之間的神經,定期適當的做,甚至可以免於服用藥物以及開刀。請參考:5種瑜伽動作改善坐骨神經疼痛

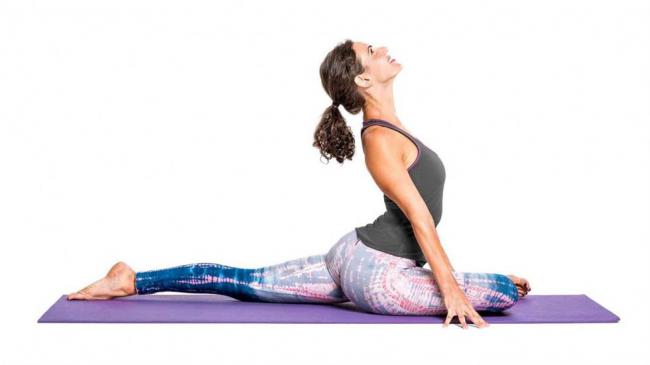

最常見改善坐骨神經疼痛的姿勢為鴿子式(Pigeon pose),它不僅可以幫助大多數坐骨神經痛患者緩解不適,還能延展到背部的肌肉、脊椎,此外,對於許多運動員、愛跑步的運動者來說都非常實用,它能讓髖關節更加靈活,且舒緩運動後腿部的痠痛,以及提升下次運動表現。

鴿子式(Pigeon pose) ©.gaia.com

但如果你是很嚴重的坐骨神經痛患者,請先找醫生診斷後,再看能否透過瑜伽來改善,以免不知道是什麼原因造成,導致病情加重!

資料來源/Jules Mitchel、SUMMIT

責任編輯/妞妞

運動星球

如何按摩運動後疲憊的腳丫子?

2017-03-31

身為一位跑者,雙腳是我們身體中相當重要得角色,因為當我們跑步的時候,他也非常的忙碌。往往在活動結束後,雖然懂得伸展放鬆的道理,但難免會有一種不舒服卻又不到受傷的程度。這個時候,我們就必須藉由自己的雙手來學習該如何讓腳放鬆。

如何按摩疲憊的腳丫子

網球按摩

美國Instep物理治療與跑步中心的物理治療師Samantha Gries表示:「用網球按摩是一個很好的出發點,因為它非常的方便且隨處可見。」當使用網球來按摩腳時,可以用不同程度的壓力進行或多或少的強力按摩。例如,在站立的位置之間將足部和地板之間的網球滾動距離不那麼遠,在某一個定點即可。使用網球時,請從腳跟滾動到腳趾,並來回重複動作。

此外,還可利用其他輔助工具來按摩其他不同的部位。例如:長滾軸可以滾動到的範圍要比網球來的多。對於其他面積較大的肌肉群,可以滾筒來進行按摩。

徒手按摩

若要使用雙手進行按摩的話,其區域是從腳跟、腳趾到腳底,因為這些區域也是運動傷害最常發生的地方,包括的足底筋膜。如圖所示,你還可以用手抓住腳指,以進行腳底的伸展。

由於許多肌肉都附著和控制著小腿部位,所以在按摩時,這些肌群都要考慮進去。因此,按摩小腿肌肉時,除了徒手按摩外,還可以利用滾筒作為輔助。

©limalimaliter.wordpress.com

按摩能預防抽筋嗎?

使用按摩來預防抽筋的話題,目前尚未得到完整的研究結果,但或許對某些人來說可能是有幫助的。然而,如果確實發生抽筋,按摩和伸展則可以緩解疼痛。另外,發生抽筋也可能是其他因素所造成的;包括足部肌肉過度使用、身體脫水...等。適當的鞋類亦可以改善足部肌肉的需求,從而減少和防止腳抽筋。

按摩次數取決個人習慣

每個人的運動量與生活不同,按摩的需求也就有所不同。如果長期被腳部疼痛的問題困擾,那麼每天的自我足部按摩對你來說是有好處的,特別是在早晨醒來或是睡前和身體活動之前。無論腳部疼痛是否存在,常用滾筒按摩對於小腿肌肉組織都有助於足部健康。

©harpersbazaar.com.hk

最後一點提醒,在做自我按摩時,要注意皮膚上的水泡或傷口,因為這些是施加按摩壓力的指標。水泡的形成原因可能是不正確的鞋類,襪子或所造成的現象。