運動星球

碳水循環飲食怎麼做到同時增肌又減脂?

2018-12-14

對於有在健身的人來說增肌與減脂這兩個階段都十分重要,而碳水循環飲食(carbohydrate cycle)對於想要同時增肌又減脂的人來說,是一種十分神奇的飲食方式。這種飲食方式主要分為三種不同的攝取比例,再搭配上重量訓練與有氧訓練,組合成一套能藉由控制碳水化合物維持訓練量,進而加強增肌減脂效率的飲食。

碳水循環法讓你同時增肌又減脂。

何謂碳水循環飲食

碳水循環飲食(carbohydrate cycle)主要是經由調整碳水化合物攝取比例而成的飲食法,它不像這幾年很熱門的低碳飲食法與生酮飲食法一樣,會因為碳水化合物攝取不足而造成肝醣量減少,進而去影響到我們正常的訓練強度與運動表現,當我們的訓練強度無法維持或增大的時後,對於增肌的這塊將會出現比較不利的現象,所以,出現了所謂的碳水循環飲食,讓你在高強度或大肌群訓練日能攝取較高的碳水化合物;而在低強度或小肌群訓練時攝取較低的碳水化合物。

碳循環的原理

要採用碳水循環法最簡單的方式,就是攝取低碳水化合物3天搭配2天高碳水化合物,組合成5天的碳水循環飲食法。攝取低碳水化合物的日子將有助於降低胰島素的敏感性,身體會傾向分解更多脂肪作為能量,讓減脂的效率能更高;高碳水化合物的日子有助於恢復肌肉含水量與補充肝醣,增強訓練強度維持肌肉成長,同時,打亂身體對於低碳水的適應力;讓瘦體素與類生長激素幫助我們控制食慾與加速新陳代謝。

執行碳水循環法概念

首先,我們一定要先計算出自己每日所需營樣素,包含蛋白質、脂肪與碳水化合物的攝取量,你可以用下列的簡單方式來計算;也能用比較精細的計算方式算出自己每日的TDEE,接著再來安排你自己的碳水循環方式。

1 蛋白質

想要維持或增加肌肉量,同時限制熱量的攝入,那麼就需要足量的蛋白質。儘管近年很多科學研究表明,我們增肌其實並不需要超過每公斤0.8體重的蛋白質。但是AUT大學進行的一項研究結論表明,在控制熱量攝入的職業運動選手(所以碳水循環期間建議採取較高的蛋白質攝入)需要更多的蛋白質,每公斤體重1.8-2.4克來維持肌肉組織。你的體脂越低,控制熱量的時間越久,蛋白質的比例就應該相對應的提高。同樣,反過來說,那些身體脂肪比較多,只在短時間內控制熱量攝入的人可以減少蛋白質的攝入量。

2 脂肪

脂肪攝入占每日總卡路里的20%-35%,這大概相當於而且需要選擇堅果或橄欖油這類優質的脂肪,這大概相當每公斤體重0.6-0.8g的脂肪攝入,而且需要保證脂肪的優質性,類似堅果或橄欖油之類。

3 碳水化合物

如果想保持你良好的訓練狀態,充足的碳水是每日不可或缺的,它是我們每日能量的主要來源,即使你每天稍有過量的攝入,也不一定會高效的轉化為脂肪。所以如果不是在減脂期,可以在允許的攝入量內儘可能多的去攝入碳水,每千克體重2-3g都是非常合理的量。

要開始執行碳水循環法之前,你必須要先算出你的基本營養素!

按照上面所需要的營養素,我們來試算一位體重77公斤的男性,每日所需的營養素為蛋白質77x1.8-2.4=138-184g,脂肪77x0.6-0.8=46-61g,碳水化合物77x2-3=154-231g;依據所需營養素的最大值換算成每日總熱量為2209大卡,一週總熱量為15,463大卡(蛋白質每公克產生熱量4大卡/脂肪每公克9大卡/碳水化合物每公克4大卡)。但如果要減脂就必須要創造出熱量缺口,所以他必須每週要吃低於15,463大卡的熱量才能減脂。

碳水化合物比例安排

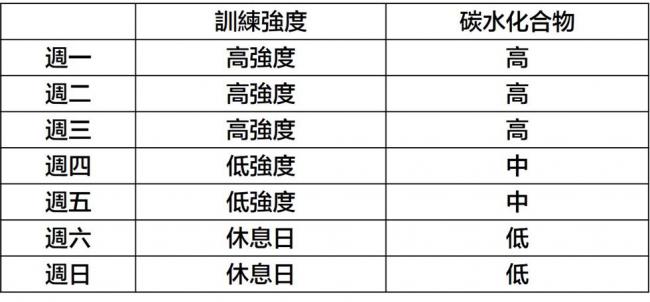

碳水循環飲食(carbohydrate cycle)可以依據我們的訓練量來做調整,在高強度訓練的那天我們就必須要攝取較高的碳水化合物並降低脂肪攝取量,以提供肌肉的成長;那在訓練強度較低的時後或休息日我們就使用較低的碳水化合物與較高的油脂來避免脂肪堆積。這邊我們以一週安排高強度訓練3天、低強度2天與休息2天搭配成一週的攝取方式說明。

高訓練量/高碳日:整周的碳水50%、整周的脂肪15%

低訓練量/中碳日:整周的碳水35%、整周的脂肪25%

休息日/低碳日:整周的碳水15%、整周的脂肪60%

一週七天的安排方式範例!

結論

碳水循環飲食法對於想要增肌減脂的健身者來說,是一項非常好的飲食選擇,你能夠自行安排一週的訓練量與所需的熱量攝取,讓身體的熱量能獲得最有效率的運動,唯一比較麻煩的地方,就是在碳水化合物與脂肪的控制要更加的小心精準。

資料來源/bodybuilding、muscleandfitness

責任編輯/David

史考特醫師

拚命訓練到力竭 肌肥大效果比較好嗎?

2021-07-23

訓練次數越多越有效?重量訓練就是要ㄍㄧㄣ到力竭?「一分鐘健身教室」史考特醫師提醒:多年前的巨巨代表阿諾.史瓦辛格能夠每一組都力竭,不代表我們也該這樣做!不論你的運動目的是什麼,埋頭猛練拼力竭所帶來的好處只有一點點,但疲勞感增加超級多,算起來反而不划算。當出現越運動越疲勞的狀況時,建議該適度調整,讓身體休息一下。

拚命訓練到力竭 肌肥大效果比較好嗎?

剛開始接觸健身的時候,我聽了阿諾的訪問,他說重量訓練的關鍵就是快力竭的最後那一兩下。有沒有把肌肉所有的力量都用盡,ㄍㄧㄣ出那最後一下,就是冠軍跟亞軍間的差別所在。當時的我很相信阿諾的教導,所以也真的每一組都做到力竭,甚至那時候會請訓練夥伴幫忙,讓我在力竭後也能多擠出幾下離心收縮。但最新的研究指出,訓練不用力竭就很有效了,太常力竭反而不利肌肉生長!

訓練次數越多越好? 小心效果差又累爆

美國學者卡羅爾(Carroll)等人找來 15 位平均訓練經驗 8 年的年輕小伙子,他們平均體重 86 公斤、BMI 27,肌力水準與職業美式足球員相當,是走在街上會讓你很有壓迫感的壯漢,不是那種隨便練隨便進步的初學者。

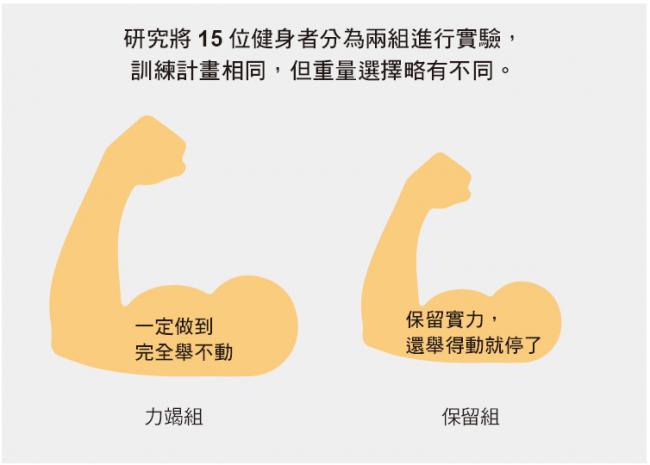

接著他們開始為期 10 週、每週 3 天精心設計的週期化訓練,內容包括槓鈴蹲舉、臥推、過肩推,挺舉、背槓跳等肌力和爆發力訓練。壯漢們雖然執行的訓練計畫一樣,但在重量選擇上略有不同。力竭組選擇的重量讓他們在最後一組一定會完全力竭,如果沒有的話,下次訓練就要增加重量,總之一定要讓你練到「升天」就對了。而保留組則是採用相對強度,也就是用最大肌力的 70-90% 訓練。不管是 3 組 10 下,或是 5 組 5 下的課表,保留組都不會練到完全力竭。

研究分為兩個組別

課表經過精心設計,最終兩組人完成的訓練量幾乎一樣,但有趣的是,力竭組的各方面表現都比較差。保留組的肌肉厚度增加更多,爆發力、最大肌力進步幅度更多,而且主觀的疲勞程度也較低。換句話說,力竭幾乎沒有任何好處,反而只會讓你更疲累!

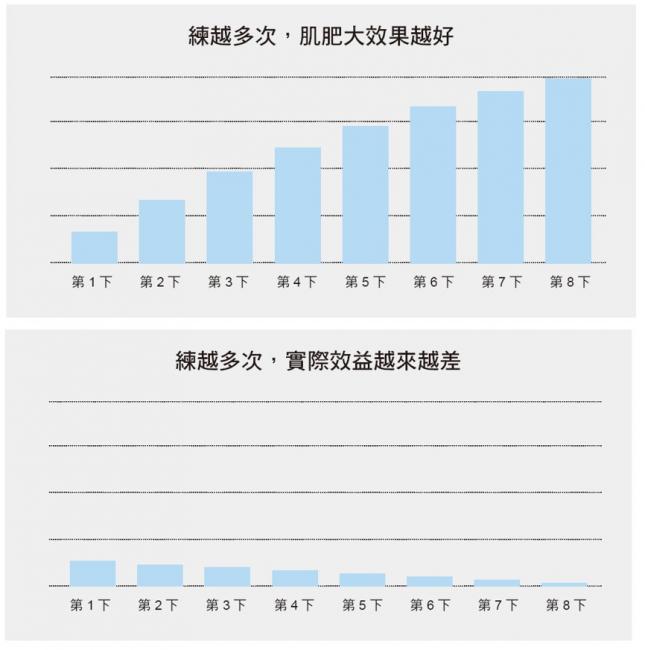

可是為什麼會這樣呢?史考特猜測與疲勞度有關。理論上訓練量越高,肌肥大的效果也會越好,但隨著訓練次數累積越多,每一次所提供的效益也越低,這跟經濟學上所說的邊際效益遞減法則(The lawof diminishing marginal utility)是一樣的概念。問題是,每多推一下所帶來的疲勞是越來越大,尤其是每一組的最後一兩下,造成的疲勞遠大於第一二下。

練越多次的肌肥大效果與實際效益比較

次數、疲勞持度與訓練成效關係

練到力竭太疲勞 反效果比好處多

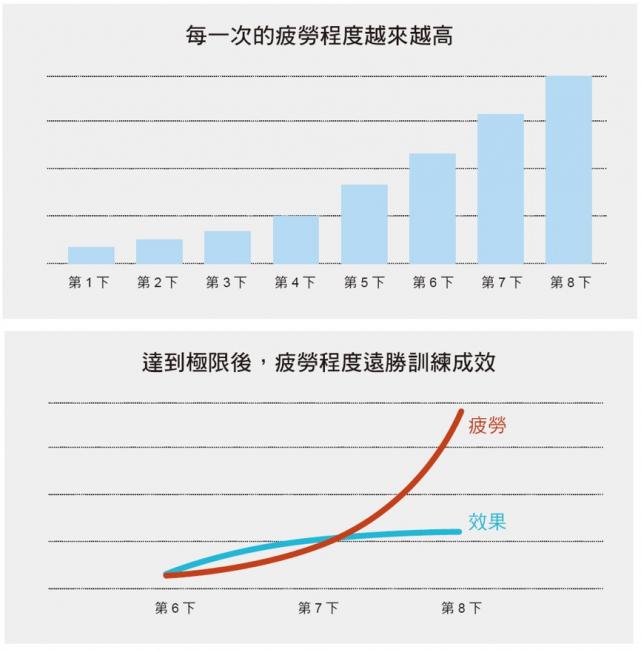

有訓練經驗的人應該都知道,如果 100 公斤可以蹲 10 下,那麼前 5 下大概可以輕鬆完成沒問題,可是到了第六第七下,感覺越來越沉重,到了第八第九下,起來的速度會明顯下降,到了最後那一下感覺命都要沒了。

簡單來說,去拼力竭的最後一下帶來的好處只有一點點,但疲勞感增加超級多,算起來練到力竭反而不划算。另外一篇近期的研究也同意這個看法,練到力竭會使得兩天內體能下降,反而影響到後續的訓練品質。

所以說,不管你是「健美掛」追求肌肥大、還是「健力掛」追求最大肌力,甚至你是籃球員壓重量為了跳更高,不要每一組都練到力竭,應該是適合每一個人的大原則。至於為什麼阿諾在 40 年前會那樣建議呢?我認為是那個時代運動科學尚未發達,許多健美的原則都是健身房裡的壯漢摸索出來口耳相傳的,畢竟還是不能跟當代嚴謹的 科學研究相比。

而且,使用體能增強藥物的人,恢復能力比一般人要好得太多了,不管是多麼地獄的訓練法,他們都能像金剛狼一樣迅速恢復,繼續鍛鍊。適合用藥者的訓練法,未必適合自然健身者。阿諾能夠每一組都力竭,不代表我們也該這樣做。

Dr.史考特1分鐘小叮嚀

訓練時不要每次都把身體推到極限,保留一點實力,反而能進步更多!

資訊

• 圖文摘自三采文化出版,史考特醫師著

《一分鐘健瘦身教室2 Dr.史考特的科學增肌減脂全攻略:最新科學研究 X 秒懂圖表解析,破解41個健瘦身迷思!》一書。

本書特色

科學實證!最受信賴的 Dr.史考特,讓你增肌減脂超效率!

人人都在鍵盤健瘦身的年代,你需要一本最新、最科學的增肌減脂聖經!

你準備開始增肌減脂了嗎?

先讀讀,保證更快更好地達到心中目標!

• 更多《Dr.史考特的科學增肌減脂全攻略》資訊 請點此

《Dr.史考特的科學增肌減脂全攻略》

責任編輯/Dama

/ 關於史考特醫師 /

史考特醫師,本名王思恆。從醫學院時代開始著迷於健身運動,空閒時間不是在運動/烹飪/進食,就是在研究運動/飲食/健康的科學知識,是個健身呆。

運動星球

4種飲食小祕訣助你順利增肌

2017-07-13

一般來說,在健身前、健身後到底能要經過多久時間才能進食?如果要進食,而又要怎樣挑選食物來攝取較為正確,並且能修復肌肉、幫助增肌?以下4個健身前、健身後飲食小祕訣,不僅能長知識,還能幫助正在健身的你增加更多肌肉。

4個飲食小祕訣助你順利增肌

1 少吃加工食品

一般來說,幾乎所有的加工食品都含有許多高鹽、高脂肪以及許多的糖類所製造而成,在增肌期間,如果大量吃上這些食品,不僅會增加身體負荷且減少健身的成果,甚至連健康都會亮起紅燈,建議多吃天然又優質的蛋白質來補充肌肉所需的營養,像是雞蛋、水煮雞胸肉、海鮮等,才能長出健康又良好的肌肉。

少吃加工食品

2 健身前、後飲食一樣重要

通常在健身過後會攝取許多營養且能幫助增肌的食物還修復肌肉,但是在健身前飲食也是相當重要。在健身前,我們的肌肉需要能量才能運作,攝取適當的碳水化合物才能獲得充足能量,同時人體的肌肉和血液細胞需要補充蛋白質,才能提供氧氣和其他養分,但是必須要避免高脂肪的食物,因為脂肪難以消化且轉為能量的時間較長,也會帶給腸胃較大的負擔。

3 健身後一小時飲食完畢

在鍛鍊時不只當下會燃燒熱量,後續1-2小時的代謝也會逐漸高,因此在健身後約一小時內可說是進食的黃金時間,此時吃進的熱量傾向用來補充能量、修補肌肉,反而不易囤積為脂肪。

4 運動前後規劃飲食

許多人常常會因為健身完後亂吃一通並且是大量攝取,攝取過多的食物除了會將運動消耗的熱量找回來,還可能會讓你變得更胖,這一切將前功盡棄,為了這樣子的情況發生,可在運動前攝取少量的碳水化合物,這樣在運動後不會感到特別飢餓,以免攝取更大量的食物來填飽肚子。