運動星球

疼痛可以貼掉?肌能系貼紮能幫助你從神經減輕疼痛!

2019-04-03

疼痛可以用貼的貼掉!這句話聽起來是否充滿著吸引力呢?事實上卻沒那麼容易,近年來,貼紮愈來愈受到許多愛好運動人士的歡迎,而這些貼在肩膀、手臂、腿部或關節的彩色肌能系貼紮,擁有透氣性佳與極度有彈性之外,並能在不侷限身體活動性的前提下延展,輕輕地按摩皮膚刺激肌肉,因此,有彈性的肌能系貼紮現在已被視為其它傳統療法的優良輔助品,然而,肌能系貼紮為何能強化或放鬆肌肉?身為心理學家同時也是針灸和抗痛貼紮專家-弗德莉克.格內麥爾(Friederike Grönemeyer)指出下列這幾個常見的問題,告訴你為何能從神經減輕疼痛。

疼痛可以貼掉?肌能系貼紮能幫助你從神經減輕疼痛! ©Beacon Health System

關於貼紮

抗痛貼紮的原理及使用方法和貼紮本身,都是源自於日本,在1973年,日本整脊醫師加瀨建造(Kenzo Kase)發明了肌能系貼紮。這些原本並非彩色的貼紮,是治療運動傷害的新技術,不再限制關節活動(例如傳統醫學貼布),而是重視肌肉與關節的活動性。雖然科學上對於貼紮療效的意見尚未一致,相關研究數量也仍不多,還是有許多關於肌能系貼紮成效的個人報告出現。肌能系貼紮雖然不能取代治療,但可以作為輔助(像是結合物理治療、指壓或手療)。最重要的是,要用正確的方法把貼紮貼到背上;這對新手來說不太容易,因為在貼之前,要先盡量使肌肉伸直,所以建議由專家來協助。

貼紮如何發揮作用?

你可以把它想像成在對黏貼處做一個小型按摩,產生的刺激會透過神經傳導,可以減輕壓力、放鬆肌肉。另外,也可以減輕疼痛,因為刺激訊號也會影響大腦和神經的疼痛系統。

貼紮你可以把它想像成在對黏貼處做一個小型的按摩!

使用前,應該注意什麼?

準備接受治療的身體部位,應該要先除毛或刮毛。這樣貼紮會黏得較牢,跟皮膚直接接觸能加強療效。

如何讓貼紮有最好的效果?

如果貼紮本來的四個角不是圓的,可以用剪刀將其修成圓形。貼紮貼上皮膚後,若可以再用手來回壓個幾次,會讓貼紮比較牢固,因為黏著劑接觸到體溫會產生反應。

如果貼紮本來的四個角不是圓的,可以用剪刀將其修成圓形。 ©DealeXtreme

如何得知貼紮貼對?

如果肌肉開始發熱或緊繃不適,就應該立刻撕除貼紮。當患者沒感覺到貼紮的存在,那就是正確的。但患者之後要能感受到疼痛或僵硬感消失,如果短期內一點效果都沒有,應該去就醫比較好。

何時不應使用肌能系貼紮?

如果貼上後皮膚發癢或有刺激感,可能是對黏著劑的過敏反應,這時應撕除貼紮。開放性傷口、神經性皮膚炎及由心臟問題或靜脈曲張引起的水腫,都不適合使用貼紮。

貼紮可以貼多久?

整體的效果會隨著時間慢慢出現,而且只有患者處於活動狀態時才會。因為貼紮透氣也透水,所以可以貼個幾天沒問題,但5∼7天後就應該撕除。

整體的效果會隨著時間慢慢出現,但5∼7天後就應該撕除。 ©Hello Doktor

怎麼去除貼紮比較好?

貼紮濕的時候很容易被撕下,例如洗澡時或洗澡後,或者塗一點食用油也會有幫助。

貼紮要價多少?

在德國,健保並沒有給付貼紮的費用,必須自己負擔。物理治療1次大約10∼15歐元。貼紮本身的價錢依廠商各有不同。

書籍資訊

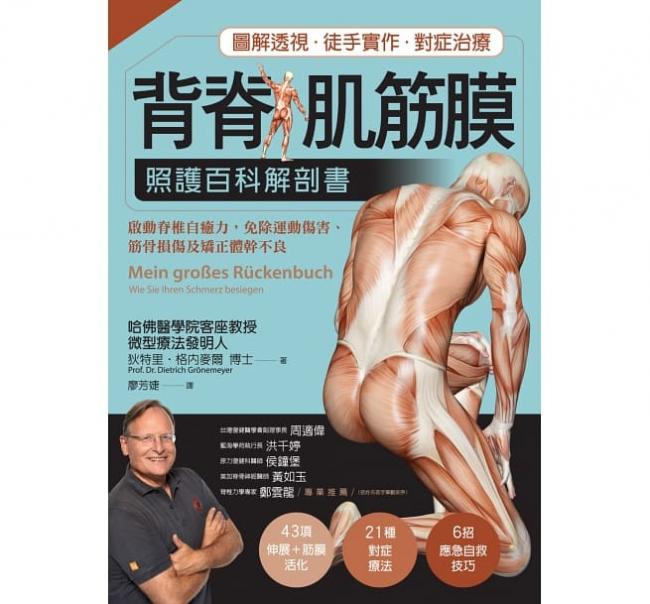

文章摘自健康你好出版, 狄特里‧格內麥爾著作《背脊‧肌筋膜:照護百科解剖書》一書。

本書特色

◎全彩圖解深入淺出:作者以淺顯易懂的文字,搭配賞心悅目的彩圖,清楚說明背脊保健知識。

◎照護方法實用多元:圖文解說簡易鍛鍊運動,以及疼痛緊急緩解法,多管齊下,有效減輕症狀。

名人推薦

台灣復健醫學會副理事長 周適偉

藍海學苑執行長 洪千婷

原力復健科醫師 侯鐘堡

美加脊骨神經醫師 黃如玉

脊椎力學專家 鄭雲龍

• 更多健康你好出版《背脊‧肌筋膜:照護百科解剖書》一書資訊 請點此

責任編輯/David

優活健康網

旋轉肌袖破裂造成肩痛、手抬不高 醫師建議減輕這塊肌肉緊張感的方法

2024-05-02

65歲的林女士本身慣用右手,因工作常需搬抬重物,且患有糖尿病多年,目前正接受藥物控制中。近幾個月右肩越來越疼痛,經過數星期休養及復健後仍未改善,活動度受限,手臂向後轉時也碰不到背部,造成穿脫貼身衣物極不方便。此外,肩膀的不舒服在夜晚特別明顯,睡覺時無法面朝右邊側睡,半夜更被痛醒,就醫後確診為右肩「旋轉肌袖破裂」。

肩膀活動度降低的時候,就要注意自己是否有旋轉肌袖破裂的問題!

新竹台大分院骨科部醫師謝文統進一步為林女士安排核磁共振檢查,並經過詳細討論後,建議她接受微創關節鏡旋轉肌修補手術,術後經過數個月的復健治療,原本受限的右肩活動度幾乎回到正常角度,日常生活及工作均可自理,更重要的是,林女士睡眠品質大幅改善。

旋轉肌袖破裂 降低肩膀活動度

謝文統表示,旋轉肌是肩膀肌群中的重要組成部分,包含4條肌肉,包括:棘上肌、棘下肌、肩胛下肌及小圓肌,在平衡、姿勢和運動控制中扮演關鍵角色。旋轉肌袖破裂的症狀,則為肩膀關節各個方向的活動度均下降。

旋轉肌袖破裂的主要影響為主動(自行抬高)的動作,並通常會有三角肌、頸部疼痛及夜間影響睡眠品質之情形,被動(輔助之下的抬高)的動作則較不會受到影響。謝文統提到,由於現代生活方式和習慣,越來越多的人開始面臨旋轉肌問題,如僵硬、疼痛和功能障礙,不能輕忽此問題。

謝文統解釋,對於輕微的旋轉肌撕裂傷或微小破裂,專業的復健及物理治療師扮演了關鍵的角色,可透過詳細的評估和個人化的治療計劃,指導病人進行有效的運動和伸展,減輕旋轉肌的緊張感,同時提升其力量和穩定性。

但他提醒,復健過程的關鍵在於漸進性和耐心,病人要通過一系列的運動和伸展來強化旋轉肌,同時學習正確的姿勢和身體機械運作方式,並需要病人的主動參與,在生活中建立良好的運動習慣。對於復健效果不佳,或者是達到中度亦或是重度的斷裂,則需要通過手術來修復或重建。

旋轉肌袖破裂2大手術選擇

隨著醫學技術的不斷發展,微創關節鏡旋轉肌修補手術已經成為一個重要方向,這種技術透過小切口和微小攝像頭,醫生可以在手術中,精確地修復受損的組織,能夠最小程度地侵入病人的身體,減少手術後的疼痛和康復時間,且關節鏡手術伴隨著大量沖水,大幅的降低了感染的機會,尤其對於糖尿病患者更是福音。

謝文統進一步指出,對於嚴重破裂,或者是因年紀大、旋轉肌品質不佳的病人,現還有反式人工肩關節置換手術可選擇,能有效治療肩部的嚴重損傷或功能障礙。反式人工關節手術通過將損壞的關節組織替換為人工植入物,重建了旋轉肌的正常功能,這種手術可以極大地減少疼痛,提高病人的生活質量。

謝文統提醒,平時需保持肩膀的活動性,適度做肩部伸展運動,避免同一個姿勢維持過久,不宜反覆拿抬過重之物,造成肩關節慢性傷害。旋轉肌的復健、關節鏡修補手術和反式人工關節手術,可有效改善病人的生活品質。肩膀是人體活動度最大的關節,擁有良好健康的肩關節,才能有好的生活品質。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

情緒容易暴走的人壽命較短!美研究:發火對身體6大傷害

2020-05-29

以前就聽說過生氣會傷身也傷心,這是真的!然而你是否也常因一點小事情就發怒、是個愛生氣的人嗎?如果憤怒的表達能讓幫助你迅速解決問題,讓人們知道你正在生氣是有益的,因為壓抑情緒可能讓血壓上升。但事實上,愛生氣的人爆炸的情緒會讓身體遭到嚴重的破壞,根據美國《Everyday Health》報導表示,愛生氣的人壽命較短,且身心會會受到傷害。

情緒容易暴走的人壽命較短!美研究:發火對身體6大傷害 ©everydayhealth.com

增加中風機率

俊國外一研究顯示,在憤怒噴發的2小時內,大腦會因血液凝塊或出血而導致中風的風險高出3倍。對於本身患有大腦動脈瘤的人而言,發怒後導致動脈瘤破裂的風險更是提升6倍。美國俄亥俄州立大學精神病學及心理學教授馬利(Mary Fristad)建議,想要生氣時,可以試著做些深呼吸或是離開現場,以改變自己所處的環境,就能減少發脾氣。

©heart.org

加快腦細胞衰老

當與們生氣時,會加快腦細胞衰老,減弱大腦功能,因此意識跟專注力會不集中,而且大量血液湧向大腦,會使腦血管的壓力增加。這時血液中含有的毒素最多,氧氣最少,對腦細胞不亞於毒藥,憤怒時的思維混亂就是大腦缺氧的明証。建議此時正在生氣的你,應該閉上眼睛深呼吸,因為這樣會大大減少發生衝動的概率。

讓肝臟受損

中醫時常說生氣時會導致肝火旺盛,這是真的!然而肝火旺盛不僅會滿臉痘痘,還會有口臭。當人生氣時,身體會分泌一種叫兒茶酚胺的物質,從而作用於中樞神經系統,使血糖升高、脂肪分解加強,此時血液和肝細胞內的毒素增加。建議你在生氣時馬上喝一杯水,因為水能促進體內的游離脂肪酸排出,還可以減小它的毒性。

©healthywomen.org

導致心肌缺氧

每一次的生氣都會引發心跳加快,心臟收縮力增強,血壓升高,血液變黏稠。大量的血液衝向大腦和面部,會使供應心臟本身的血液減少而造成心肌缺氧。心臟為了足夠的氧供應隻好加倍工作,一通亂蹦, 於是心跳更加不規律也就更致命。建議此時請閉上眼睛再慢慢深呼吸,並回憶當時跟對方一些愉快的事,這樣可以令血液趨於均勻,心臟跳動恢復節律。

引起腸胃不適

生氣時腦細胞會工作紊亂,引起交感神經興奮,並直接作用於心臟和血管上,使胃腸中的血流量減少,蠕動減慢且食慾變差,嚴重時會引起胃潰瘍。同時還會導致人吃不下飯。建議遇到此種時候你不妨按摩胃部或是穴道,緩解不適,同時也需要閉上眼睛緩解一下情緒。

©endoscopicsolutions.org

資料來源/Everyday Health

責任編輯/妞妞