運動星球

台灣大腸癌發生率世界第一! 研究﹕日看電視2小時,50歲前罹癌風險增70%

2019-05-30

台灣大腸癌發生率世界第一,更蟬聯11年國內癌症榜首,一年有超過1.5萬人確診,且患者年齡層有年輕化趨勢。而美國最近一項研究指出,坐著看電視時間越久,50歲前罹患早發性大腸直腸癌的風險越高,如果每天看超過2小時,早發性大腸直腸癌風險大增70%!

台灣大腸癌發生率世界第一! 研究﹕日看電視2小時,50歲前罹癌風險增70% ©British Council

大腸直腸癌通常較易發生在年長者身上,依據衛生福利部105年癌症發生資料,發生年齡中位數約65歲以上,一般從40-45歲開始隨年紀增長而增加。雖然55-79歲患者有逐年下降趨勢,但50歲前患者卻遲遲不減,加上近年全球的早發性大腸直腸癌(50歲前確診)病例越來越多,卻很少研究證實有哪些危險因子,因此更該關注早發性大腸直腸癌問題。

2019年1月發表於JNCI Cancer Spectrum上的一篇研究,針對久坐不動的行為、看電視時間和早發性大腸直腸癌風險做調查,發現這類久坐行為與早發性大腸直腸癌風險有關連。

研究人員針對一份始於1976年的護士健康研究,分析8萬9278名25-42歲女性的數據,數據包括癌症診斷、坐著看電視的時間等調查,在調查的22年間,其中118名女性確診為早發性大腸直腸癌。

進一步比較患者與未罹患者,並聚焦於他們坐著看電視的時間,同時控制了BMI、運動、飲食、吸菸和家族史等已知危險因子。結果找出「久坐不動看電視時間」與「較高的早發性大腸直腸癌發生風險」的關聯﹕每天坐著看電視1-2小時,早發性大腸直腸癌風險增加近12%,且時間越久風險越高;如果每天坐著看電視超過2小時,早發性大腸直腸癌風險大增近70%。此外,研究也發現這樣的關聯性,在直腸癌上更加顯著。

每天坐著看電視超過1小時,早發性大腸直腸癌風險增加12%;若超過2小時,早發性大腸直腸癌風險大增近70% ©Getty Images

該研究作者、聖路易斯華盛頓大學醫學院外科系助理教授Yin Cao博士指出,早發性大腸直腸癌比晚期發生的更具侵略性、確診後的生存率更低;而這項發現有助於識別高風險族群,並藉由早期篩檢、早期治療,降低惡化情形。

針對這個發現,研究者指出,久坐可能使糞便的次級膽汁酸等任何致癌因子,有更多時間去影響腸道,久坐行為也與葡萄糖失耐症和維生素D缺乏有關。

少吃油膩、燒烤紅肉、加工肉品、甜食,飲食均衡、養成規律運動習慣,可改變大腸直腸癌後天的危險因子

無論如何,維持健康生活型態是最重要的!雖然我們無法避免癌症的先天危險因素(老化、性別、基因),但後天的危險因子可以改變,例如避免菸、酒、檳榔,少吃油膩、燒烤紅肉、加工肉品、甜食,飲食均衡、養成規律運動習慣。另外,國內研究已證實﹕大腸癌篩檢可降低死亡率44%,國民健康署建議,政府提供50-74歲民眾每2年免費1次「定量免疫法」的糞便潛血檢查,敏感度高達80%,可多加利用。

資料來源/JNCI CANCER SPECTRUM, MEDICAL NEWS TODAY, 衛生福利部國民健康署、台灣癌症臨床研究發展基金會

責任編輯/Dama

優活健康網

發燒、頭暈別以為是感冒!醫揭「白血病初期症狀」:5大警訊別忽視

2025-10-08

57歲的資深藝人沈玉琳,近日確診急性白血病而緊急住院,所幸目前治療情況順利。事實上,急性白血病可分為淋巴性白血病、骨髓性白血病2種,醫師指出,若出現不明發燒、全身無力等症狀,需警覺可能是白血病初期症狀,因病程進展迅速,需即刻治療,可輔助中醫治療以緩解副作用不適。

亞東醫院傳統醫學科醫師廖國帆表示,急性淋巴性白血病(ALL)是白血病的一種,就是俗稱的血癌,症狀常來得又快又兇猛,主因為骨髓中生成的淋巴細胞未成熟就開始大量增殖,並進入血液循環,使紅血球和血小板數值遠低於正常值,常伴隨突然貧血、免疫力下降等症狀。

急性淋巴性白血病初期症狀

廖國帆說明,急性淋巴性白血病等血癌的初期症狀,常常與一般感冒或疲勞相似,容易被誤認而延誤診斷。若身體持續出現以下異常反應,應立即提高警覺,並及時就醫檢查:

持續疲憊無力,稍微活動即氣喘

臉色蒼白、頭暈目眩

不明原因發燒

牙齦出血或身上莫名瘀青 骨骼、關節疼痛,尤其胸骨處

廖國帆提到,急性淋巴性白血病雖以化療、標靶治療、免疫治療與幹細胞移植等多元西醫療法為主,能有效清除癌細胞,但患者在治療過程中,常伴隨免疫力下降及體力衰弱,影響療程持續性與生活品質。

中醫3階段輔助治療恢復體力

廖國帆指出,血癌的治療不僅在於消滅癌細胞,更重視鞏固身體正氣,提升患者的抵抗力與恢復力。中醫認為,血癌屬於「正虛邪實」的體質,治療過程中,適當使用中藥與針灸,可有效減輕化療副作用,如噁心、疲倦及免疫力下降,並透過益氣養陰、補脾健胃,幫助患者建立抗癌的力量。

廖國帆說,中醫輔助治療遵循「攻補兼施」原則,依據病程階段靈活調整策略,與西醫形成互補:

化療期間:運用益氣養陰、健脾和胃的中藥配合針灸,幫助緩解噁心、食慾不振及白血球下降等副作用,增強患者免疫功能,使療程得以穩定推進。

治療中後期:著重補益元氣,促進血球生成與體力恢復。

緩解期:則以扶正固本、調整體質為主,降低復發風險,協助患者恢復健康。

吃補血食物、溫和運動改善氣血循環 廖國帆提醒,白血病患者可經中醫評估,服用益氣養陰、健脾和胃的中藥並配合針灸,成功緩解化療引起的噁心嘔吐與食慾不振,減少白血球過低現象,幫助患者的體力回升,穩定完成療程,不因副作用中斷治療。

除了治療外,廖國帆也建議患者,可調整飲食與生活習慣,如適量的枸杞、紅棗、蓮子粥,幫助補氣養血與改善面色;偶爾攝取牛肉、菠菜等富含鐵質的食材。體力允許時,也建議練習八段錦等溫和氣功,促進氣血循環,提升免疫力。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

腳掌和腿部的4大徒手按摩法

2018-02-09

有許多徒手按摩前線的方法,其中一種是利用按摩探察各個關節的活動度,譬如腳、踝和腿的部位,評量這些部位的運動作為。

手法

◆ 直線壓迫法

◆ 縱貫摩擦法

工具

◆ 指節

◆ 指尖

◆ 手肘

◆ 直線壓迫法

◆ 縱貫摩擦法

工具

◆ 指節

◆ 指尖

◆ 手肘

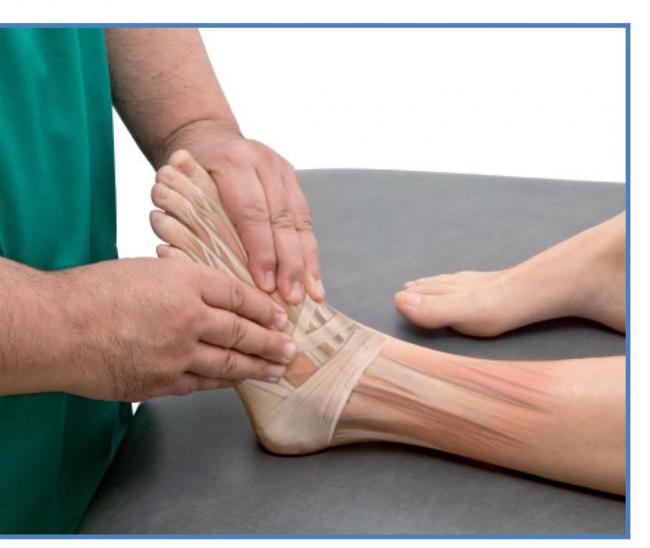

腳掌的評估方法

關於運動員的活動能力,治療師要先進行比較性評估。請運動員臉朝上、平躺在按摩床,雙腿伸直。治療師用雙手鉗住運動員的腳,再輕輕牽拉,往腳底板(把腳趾和腳踝往下拉)的方向施壓,個別牽引每一隻腳趾(每一段指節),包括腳踝。

比較個人身體各個部位的活動能力,是一種非常有用的方法。在此比較雙腳,才能決定哪裡是最需要集中按摩的地方。同時,也要伸展腳趾背和腳背的肌腱,進行觸診,摸索踝頸支持帶。注意,治療師必須兩邊都觸摸,藉此評量僵硬、僵直或無法伸展的部位。

腳掌和腿部的4大運動按摩手法-按摩腳踝前面的支持帶:這個部位的壓力會限制腳底彎屈動作,譬如很難墊腳尖。骨折或挫傷部位解除固定以後,或是遇到術後恢復運動,都必須使用這種按摩手法。

依照前線的運作模式,下肢的運動會從腳背開始;腳背好比山坡,為此,治療師要先從腳背開始按摩,爬向髖部。

請運動員動一動腳趾和腳背,治療師再趁著這個時候進行按摩。使用的摩擦手法必須要配合腳趾關節(趾節間)及腳背關節(蹠骨間的跗關節及跗橫關節)的動作。處理爪形趾或類似的病變時,使用此方法的效果非常好。

使用牽拉法和壓迫法

藉著牽拉和壓迫已經固定的腳踝部位,我們可以觀察和評量這個部位與髖關節的關係。按摩的時候,經常可以在腳背表面發現一塊肉肉的部位(不是每一個人都長成這樣),這就是腳趾的短伸肌。短伸肌可分為趾短伸肌和拇短伸肌,足背痛多與此肌肉有關。

藉著牽拉和壓迫已經固定的腳踝部位,我們可以觀察和評量這個部位與髖關節的關係。按摩的時候,經常可以在腳背表面發現一塊肉肉的部位(不是每一個人都長成這樣),這就是腳趾的短伸肌。短伸肌可分為趾短伸肌和拇短伸肌,足背痛多與此肌肉有關。

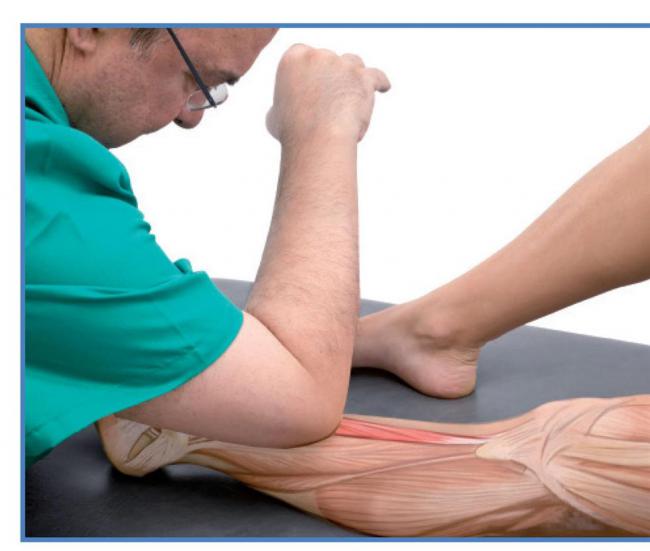

腿部的評估方法

下肢按摩還要繼續,現在我們要提到腿前腱的部位(脛前肌、趾長伸肌以及第三腓骨肌);這個部位的觸診相對容易。運動員提起腳踝、把腳尖指向裡面(側屈與內翻動作)的時候,治療師用手就可以摸到脛骨前面的肌肉和肌腱。

提起腳趾(伸展)的動作,能顯露拇趾和其他腳趾的長伸肌。腳趾的伸展肌腱藏在脛前肌下面,後者生長方向深入膝蓋下面的突起部位(脛骨粗隆)。

腿前按摩 :治療脛前肌的時候,要請運動員把腳板往下壓。治療師趁著運動員伸縮腳踝和腳趾時,用指關節在腿前間隔、有肉的部位持續施壓,也要壓迫腓骨骨幹。

精確解剖

內踝前的脛骨前肌(腳板往上抬的時候可看見)與外踝後面的腓骨肌之間(腳板往下壓的時候可看見)有骨間膜、肌間隔和結締組織外膜。

這個肌肉間隔從腳開始,通到上端,達到腓骨頭前面。因此,我們挪動手指,從外踝往上摸索。如果運動員的腳進行上下移動,就更能清楚看見這個空隙。

腿部按摩:治療師用手肘施壓滾動,這樣的按摩適合肌肉發達或肌肉緊繃的運動員。進行間斷式的按摩時要非常小心,以免造成傷害。

主動動作的按摩手法

大部分的按摩,運動員都是躺著接受按摩,治療師在按摩中幫助運動員進行關節的被動式運動;但有的時候,按摩要趁著運動員主動進行運動時進行,以利於觀察動作受限的狀況,讓治療師進行動態觸診,效果更好。

接下來,雖然仍在療程之中,卻已經告訴運動員哪些是他可以做到的動作,要怎麼做那些動作,甚至告訴他最多能達到什麼樣的程度。主要是讓對方能夠認識這些「新」的動作,並去接納、去融合使用這些動作。

TIPS

從腳踝側屈和外翻(eversion)的動作,可以見到第三腓骨的肌肉和肌腱,但不是每個人身上都能看見。

從腳踝側屈和外翻(eversion)的動作,可以見到第三腓骨的肌肉和肌腱,但不是每個人身上都能看見。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 約瑟‧馬爾默‧艾斯帕夏, 埃爾圖‧亞克梅特‧卡拉斯科 著作《肌筋膜徒手按摩解剖書:5大部位x 10種手法x 7道程序,紓解運動疲勞&提升競技表現的終極按摩法》一書。

「運動按摩」是運動界行之有年的身體護理方法,而「肌筋膜按摩」則是近年來運動按摩技術上,最新的突破性觀念,以及最受矚目的新興護理療法。過去,運動按摩多以治療痠痛或患部為主,是針對單一部位(某肌肉或某關節)的療程,雖然有效卻非常短暫,治標不治本。

現在,醫界與運動圈發現了全新的「肌筋膜按摩法」,強調治療師不應只處理某條肌肉或某個關節,因為實際上人體是由一張完整相連的肌筋膜包覆,有時激痛點並非真正疲勞處,而是相對應或相連結的筋膜遠端;也就是說,從筋膜線路的方向思考,當某個部位疼痛時,必須同時處理通過該部位筋膜線上的所有肌肉,而不是單一患部;這種嶄新的「整體」按摩觀,大幅提升運動按摩的治療功效。

其次,也發現肌筋膜的可訓練性,只要多施以按摩,就能增加筋膜的水分與彈性,有助運動員快速適應不同階段的訓練或比賽,獲得更好的競賽成績。如此,也讓過往運動按摩多半是紓解疲勞、痠痛的消極作用,多了鍛鍊、刺激肌肉的積極作用。

•更多采實文化出版《肌筋膜徒手按摩解剖書》一書資訊 請點此

◎圖文摘自采實文化出版, 約瑟‧馬爾默‧艾斯帕夏, 埃爾圖‧亞克梅特‧卡拉斯科 著作《肌筋膜徒手按摩解剖書:5大部位x 10種手法x 7道程序,紓解運動疲勞&提升競技表現的終極按摩法》一書。

「運動按摩」是運動界行之有年的身體護理方法,而「肌筋膜按摩」則是近年來運動按摩技術上,最新的突破性觀念,以及最受矚目的新興護理療法。過去,運動按摩多以治療痠痛或患部為主,是針對單一部位(某肌肉或某關節)的療程,雖然有效卻非常短暫,治標不治本。

現在,醫界與運動圈發現了全新的「肌筋膜按摩法」,強調治療師不應只處理某條肌肉或某個關節,因為實際上人體是由一張完整相連的肌筋膜包覆,有時激痛點並非真正疲勞處,而是相對應或相連結的筋膜遠端;也就是說,從筋膜線路的方向思考,當某個部位疼痛時,必須同時處理通過該部位筋膜線上的所有肌肉,而不是單一患部;這種嶄新的「整體」按摩觀,大幅提升運動按摩的治療功效。

其次,也發現肌筋膜的可訓練性,只要多施以按摩,就能增加筋膜的水分與彈性,有助運動員快速適應不同階段的訓練或比賽,獲得更好的競賽成績。如此,也讓過往運動按摩多半是紓解疲勞、痠痛的消極作用,多了鍛鍊、刺激肌肉的積極作用。

•更多采實文化出版《肌筋膜徒手按摩解剖書》一書資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅