運動星球

小心缺維生素D會肥胖!專家:4大含D食物必攝取

2019-09-02

你缺乏維生素D了嗎?如果有肌肉特別容易痠痛、半夜抽筋、找不出原因的腰痠背痛、肌肉無力、心情憂鬱,甚至有肥胖困擾的人,不妨趕快檢視自己血液中的維他命D濃度是否有不足。然而平時如何從食物中獲得維他命D?以及該補充多少?這篇一次告訴你了解維他命D的重要功效,而且對於運動員來說,維生素D更是不能缺少的。

小心缺維生素D會肥胖!專家:4大含D食物必攝取 ©timesofindia.indiatimes.com

約6成的成年人缺乏維他命D

根據世界衛生組織估計,全球約有10億人缺乏維他命D。而在台灣衛福部2005~2008年國民營養狀況調查中也發現,有近6成的成年人都有維他命D缺乏的現象,其中7成是女性。然而缺乏維他命D的原因很多,不僅只是過度防曬導致,像是空氣污染與霾害PM 2.5 的影響、老化、肥胖、膚色暗沈、疾病、使用藥物等,都會影響體內維他命D的濃度。

維生素D缺乏會肥胖

一份刊登在《婦女健康期刊(Journal of Women's Health)》的研究發現,與擁有足夠維生素D的人相比,維生素D不足的人更容易發胖。歷時5年且追蹤超過4600名65歲以上的婦女,發現在571名變胖的婦女中,維生素D不足的人比擁有足夠維生素D的人增加1公斤,然而研究一開始的統計也發現,維生素D不足的婦女比擁有足夠維生素D的婦女更胖。負責該研究的俄勒岡州波特蘭市Kaiser Permanente健康研究中心內分泌學者勒布蘭(Erin·LeBlanc)表示:「的確有些理論指出,維生素D不足會導致體重增加,因為脂肪細胞內有維生素D接受器,會影響它變大或縮小。」

除了平時我們可以透過曬太陽讓身體自行製造維生素D外,以下六大富含豐富維生素D的食物,也必須補充:

©medicalnewstoday.com

深海魚

維生素D是人體無法自行合成的營養素,需要從外補充,主要來源像是日曬,可以促進身體合成維生素D。至於從飲食中的話,可以從富含較多脂肪的深海魚類下手,像是鮭魚、沙丁魚、鰹魚或鯡魚、鯖魚、鮪魚、小魚乾及秋刀魚等,都是不錯的選擇。

©nutritiouslife.com

香菇

香菇所含的營養除了有B1、B2之外,還含有曬日光會轉換成維他命D的麥角硬脂醇,這也是香菇的特徵之一。維他命D與骨骼、牙齒有密切的關係,可提升鈣質的吸收讓鈣質沉入骨骼裡。此外,香菇也含有製作抗癌劑所需的香菇多醣、抗病毒物質的葡聚多醣體、可抑制老化的鮮味成分的鳥苷酸以及穀胺酸,也含有其他多種機能性成分。營養效果雖然如此高且100g的熱量只有18kcal,作為減重食材也非常適合。

©medicalnewstoday.com

雞蛋

雞蛋從以前到現在都被認為是營養且方便取得的食物,其中,蛋黃是相當好的鐵質、核黃素以及維他命B12、D、E的來源。雞蛋不僅營養價值高,同時吃多也不會增加膽固醇。每顆雞蛋的脂肪約5公克,蛋黃有200毫克的膽固醇,但同時也具有額外高生理價值的營養素,包含優質蛋白質、不飽和脂肪酸、卵磷脂、膽鹼、生物素、維生素A及葉黃素,可以幫助降低心臟疾病與心血管疾病的風險。

©myrecipes.com

牛奶

以一般成年人來說,每天只要補充200單位(IU)的維生素D就已足夠,但一杯240c.c.的牛奶,維生素D含量約120 IU,如果遵照每日飲食指南,每天喝1.5杯牛奶就已經可以滿足一日所需的維生素D。如此一來,服用高劑量維生素D營養品的舉動,也不一定必要了。

©readersdigest.ca

運動星球

還再長期吃這5種食物?小心記憶力衰退又變胖!

2019-08-29

想要常保腦部健康以及思考清晰的人,除了平常要規律運動、充足睡眠外,以下4類食物就要儘量少碰!主要是這些食物中含有大含的反式脂肪以及精緻糖類,如果長期食用不僅腦部會退化,連身體也會越來越肥胖,嚴重時還會引發疾病導致身心不健康。

還再長期吃這5種食物?小心記憶力衰退又變胖!

糖類與反式脂肪很傷身

精緻糖類會讓血糖急速上升,促使身體分泌胰島素來抑制血糖,當血糖下降時,就會產生睡意、注意力渙散等問題;而脂肪、尤其是反式脂肪,都對健康有害,易造成血管發炎,甚至演變成動脈硬化,可能誘發中風。另外,坊間流傳吃椰子油防失智,效果並不如想像,原因是因為它是飽和脂肪酸,容易造成動脈硬化。

油炸物

現代人喜愛吃油炸食物,酥脆口感總讓人欲罷不能,每個人都知道油炸的東西熱量高、容易導致肥胖,其實還有很多相當不利健康的風險。根據美國醫學節目The Doctors報導,如果吃油炸食物一個月,就會引起肝臟的明顯變化。醫生在節目中表示,油炸食品引起人體內酶的變化類似肝炎,最終會導致肝功能衰。此外,食物在油炸時會破壞其中的必須脂肪酸,人吃了油炸物後,會破壞保護機體的營養物質,使血液中的轉氨酶水平提高,這種變化類似人體肝細胞發生炎症、壞死、中毒等所遭受的肝細胞損害。

©freepik.com

甜食類

據英國《每日郵報》報導,一項發表在2014年美國心臟協會科學年會上的研究指出,餅乾、蛋糕和加工食品中普遍添加的反式脂肪酸,會縮短記憶保存期限,不論年輕人或長者,都會受到影響。加州大學聖地亞哥醫學院的碧翠斯·戈洛姆(Beatrice Golomb)博士帶領的研究,針對1000名年齡在45歲以下的健康男性進行調查,以問卷方式評估每人反式脂肪酸的攝入量。隨後,研究人員再展示104張寫有單詞的卡片,並要求受試者在過程中指出卡片上的單詞是第一次出現,還是重複出現,結果發現,飲食中攝取最高量反式脂肪酸的人,在單詞記憶測試方面成績最差,所有受試者正確回憶的單詞數量平均為86個,但攝入反式脂肪酸最多的人,平均比攝入最少量的人少記住11個單詞,記憶力下降的機率超過10%。

精緻澱粉

根據《抗阿茲海默症處方》作者佛坦尼斯(Vincent Fortanasce)博士表示:如果你想遠離阿茲海默症,那最好現在開始少吃精製的碳水化合物,精製碳水化合物對腦的危害,就如同香菸對肺的危害。因為精製加工食品,像是冰淇淋、飲料、點心、零食、糖果等這類食物,通常在加工過程中營養流失,並加入大量精製的糖,會影響身體的代謝及頭腦運作,大量地食用精製的碳水化合物,不但高脂高熱量,增加肥胖、心血管疾病風險,還會使血糖坐上雲霄飛車,快速升降,導致情緒不穩、注意力不集中,影響學習效果。

©waldorfgarden.org

過鹹食物

現代人很多口味都偏重鹹,而三餐老是在外的外食族更是想吃不鹹的清淡飲食都很難。過鹹食物除了人們所熟知的易導致高血壓外,常吃過鹹食物會損傷動脈血管,影響腦組織的血液供應,使腦細胞長期處於缺血、缺氧狀態,從而導致記憶力下降讓大腦過早老化。另外吃過鹹的食物也會讓年紀大時腦袋容易變的不太靈光,認知能力也會逐漸變差。

©saga.co.uk

含糖飲品

含糖飲料多喝無益,它的糖份熱量不只導致肥胖,還會大量消耗體內維生素B使人容易疲倦。根據喬治亞理工學院精神病學專家針對糖類對大腦的影響做了一項老鼠實驗,此實驗結果發現,當果糖提供的能量超過每天飲食所提供能量的百分之六十時,就會造成記憶力明顯下降,因為糖分會刺激胰島素作用,進而影響主管學習和記憶的大腦海馬體功能,然而含糖飲料經常添加的果葡糖漿,同時含有葡萄糖和果糖成份,是對人體健康最大的危害因素。

然而許多人並不了解飲食對學習與記憶的重要性,以為吃歸吃、學歸學,是毫不相干的兩件事情,但是根據許多實驗研究證明,現代人必需要調整自己飲食習慣,才能促進大腦的思考力,以及避免發胖的危機。

資料來源/痞客邦、Healthline

責任編輯/妞妞

運動星球

還在拼命滑手機?小心手部3大疾病找上你!

2019-03-20

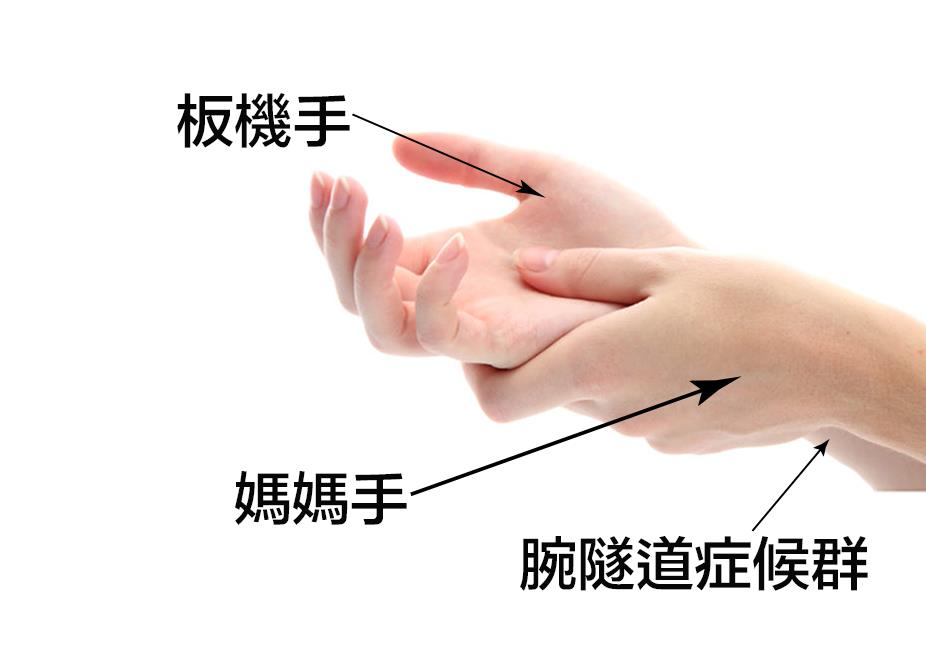

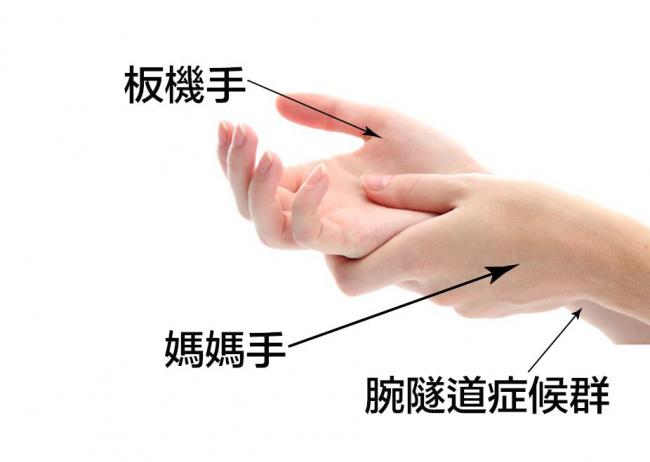

現代人大多數都為3C產品使用者,時常手機不離身,小心!再拼命滑下去,罹患這3種手部疾病將離你不遠。時常滑手機的人,可能會引發「板機指」、「媽媽手」、「腕隧道症候群」,輕者吃藥改善,重者會壓迫到神經影響到日常生活,可能需要面臨開刀。

還在拼命滑手機?小心手部3大疾病找上你! ©diabetesdaily.com

什麼是板機指?

板機指的正式名稱為:手指屈指肌腱狹窄性腱鞘炎,好發於經常需使用手指工作以及愛好滑3C產品的人,然而女性多於男性,同時會伴隨腕隧道症候群。板機指是在手掌位於掌骨遠端處有一個類似滑輪的環,稱為滑車,手指屈指肌腱通過此環,收縮時手指便彎曲,當手指過度使用後,會造成滑車與屈指肌腱過度磨擦,滑車會產生發炎、腫脹、狹窄的現象,伴隨屈指肌腱局限性增厚,導致肌腱無法在滑車內自由滑動。

治療方式:

早期症狀較輕時,建議手指適度休息,可以泡熱水或熱敷,按摩手掌遠端處的壓痛點,或是用內服或外用消炎止痛藥來緩解。但較嚴重一點,可以在手掌遠端的滑車處局部注射類固醇,若症狀仍然無法改善,最後一步為手術治療,然而在手術後,可以馬上活動,板機指就不會再復發。但預防勝於治療,要避免罹患板機指,可以在每次工作前或是要長時間滑手機前,先做手指屈指肌腱伸展動作,在一段時間後需要休息一下,避免過度使用,才不會面臨疼痛的命運。

板機指 ©berryphysiotherapy.com

什麼是媽媽手?

媽媽手正式醫學名稱為:狹窄性肌腱滑膜炎,最常罹患的族群為中年婦女、生產過後,以及時常滑手機者,大多與日常生活中不正確用力,或是反覆用力過度有關,而準媽媽們因懷孕未期賀爾蒙的改變,滑囊及關節本身就容易產生輕微的炎症反應,此時,只要稍有施力不當,如抱小嬰兒時手腕過度彎曲、大拇指過度外展等,便容易患上媽媽手。媽媽手的發炎部位是從手背橈側(拇指側)的支持帶出現增厚,並壓迫到其下方的伸拇短肌及外展拇長肌的肌腱和滑膜,引起管道的狹窄、管道兩端的肌腱及滑膜發炎腫脹,嚴重時肌腱的滑動受限,或造成粘黏。

治療方式:

輕度媽媽手的人,可以考慮口服抗發炎藥物或是加上物理治療來改善,像是按摩、電療、熱療等,但嚴重者必須讓手休息一段時間,並且在該部位注射抗發炎藥物,但是極少數病患需要手術治療,除非嚴重到無法拿東西、握東西。

媽媽手 ©dailymail.co.uk

什麼是腕隧道症候群?

腕隧道症候群的好發族群的好發年齡為45~54歲,則盛行率以女性較高,約7%,男性則約1%,然而以手部勞動工作的人較容易罹患。它是指手部的正中神經受到了腕關節韌帶的壓迫所產生的症狀,常見初期症狀是先從半夜手指麻痛醒來,大拇指、食指、中指及無名指的橈側會有麻木刺痛感,又或是在日常生活中騎車、開車、工作中時麻痛起來,當甩手後症狀就會有改善。但比較嚴重的案例可能會讓整隻手掌、甚至整隻患側手臂都有感覺異常的情形,嚴重者會開始會在日常生活中出現無力的症狀出現,像是無法轉握門把、無法使用筷子、幫褲子扣扣子的情況等,當有這些症狀時,那就是非常嚴重的後期症狀。

治療方式:

輕者可以服用消炎或是止痛藥來緩解,並且在日常生活上可以於佩戴手腕護具,減少腕部再度磨損加重病症的情形,然而若是比較嚴重的案例,像是吃藥無效,或是手部開始有無力的症狀,則必須考慮開刀來減輕神經壓迫的情況。

腕隧道症候群 ©schreibermd.com

以上三種手部疾病看似難以預防,其實在日常生活中,只要避免過度使用手部以及適當伸展,都能預防罹患。但嚴重者建議請求專業醫生的建議,以免延誤就醫時間導致病情加重!

資料來源/Diabetes Daily、Berry Physiotherapy、怡人綜合醫院

責任編輯/妞妞