運動星球

久坐致死! 研究發現日坐11小時增50%死亡風險,每天做這件事能避免

2019-09-05

現代人的生活和工作大多呈現「久坐不動」的靜態行為,小心!坐太久可不只腰痠背痛而已,彰化師範大學一項研究更發現,相較於一天坐不到7小時者,成人一天累計坐9小時將增加22%死亡風險;若加班坐11小時,更增48%死亡風險。雖然目前國際專家無法訂立一個共同的時間建議上限,但研究者提出﹕每天最多別坐超過9小時,如果無法避免久坐,每天運動1小時能讓你「功過相抵」。

久坐致死! 研究發現日坐11小時增50%死亡風險,每天做這件事能避免

據以往研究,已知過多靜態行為會提高死亡率、心腦血管疾病、糖尿病、代謝症候群、肥胖、膽結石、部分癌症等生理性疾病罹病風險,甚至對憂鬱、焦慮與認知受損等心理疾患有顯著負面影響。另一項根據54個國家的研究分析則顯示:成人的全死因死亡率約有3.8%可歸因於靜態行為。因此,許多學者呼籲「久坐是一種新的吸菸行為」,意謂它對健康的巨大危害與抽菸不相上下。

什麼是「靜態行為」?

除了睡覺以外,生活中其他「坐」或「躺臥」等清醒時間的行為都算在內,例如看電視、用電腦網路、手機與平板、閱讀書報雜誌、坐大眾交通運輸、開車或騎機車、用餐、工作、社交聊天等。

彰化師範大學運動健康研究所教授古博文與研究團隊,比對多篇國際間使用客觀儀器測量的分析,並以每天坐7小時為基準,發現相較之下,每天久坐超過9小時,死亡風險增加22%;坐超過11小時更增加48%,高達近5成。而台灣雖然只有三百多人小樣本的儀器測量數據,其結果也跟國際研究相去不遠。

古博文指出,相較於成人身體活動建議量已在國際間有明確指導原則,對於成人每日靜態時間的建議上限,迄今沒有共識可遵循。而各國對每日靜態時間的上限建議不一,從5小時到9小時都有,主要是因為各研究測量方法不同導致結果落差,若只針對使用客觀儀器測量的研究,9小時是影響死亡風險的切分點,因此研究建議人們每天久坐不應超過9小時。

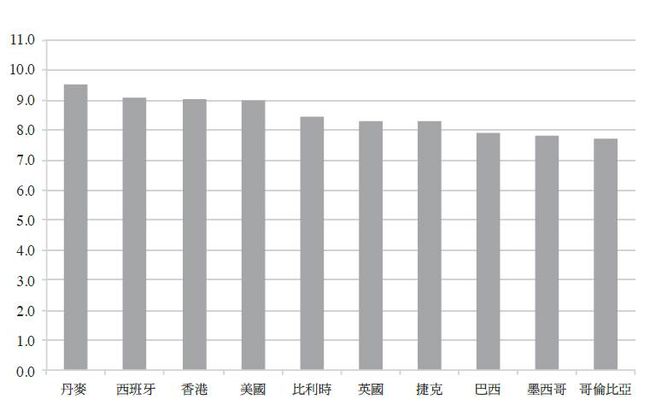

國際上成人平均每日靜態時間的分布(單位:小時) ©台灣衛誌

然而部分人因為工作限制,很難減少久坐時間,古博文則建議可增加久坐的中斷次數,每50分鐘起身走動、伸展5-10分鐘。另外,國外研究也指出,如果每天做1小時中強度身體活動,即便一天久坐8小時,也可以「功過相抵」,將死亡風險等對健康的負面效應降到和7小時以內者一樣。

簡而言之,學生族、上班族就算老是坐著,也應盡可能避免久坐超過9小時;如果難以避免,坐過一陣子就起身動一動,下班後記得用中強度運動補救白天被虐待的身體,能幫自己減低久坐帶來的死亡風險!

資料來源/台灣公共衛生雜誌

採訪撰稿/Dama

優活健康網

運動挑戰最大心率可以嗎?醫師警告心率應該控制在這個範圍才安全

2024-03-20

67歲黃先生退休後都會郊區爬山,但最近這半年內自覺時不時有一些心悸及胸悶的現象,且連爬樓梯都感覺較喘,體力大不如前。原以為是年紀大的正常表現,於是拖了一段時間才來醫院檢查,結果卻發現心臟功能約莫只剩正常人的二分之一,左心室收縮分率僅剩30%,診斷為「心臟衰竭」。

每次運動都想挑戰最大心率?醫師警告這樣操爆心臟是一件非常危險的事!

心房顫動死亡率高2倍

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師陳玠宇指出,一般來說,正常靜止狀況下的心跳頻率介於每分鐘60至100下,不正常的心跳模式則稱作心律不整。除了心跳不規律之外,心跳太快或太慢都有可能是心律不整發作,而此心律不整可能來自於心臟的心房或者心室。

尤其慢性三高的患者,更可能合併老年人最常好發的「心房顫動」。根據統計,60歲以上的族群中,每100個人就會有4個心房顫動的患者,而到了80歲以上,盛行率就會提高到每10個人就會有1個心房顫動的患者。

隨著台灣邁入老年化社會,老年人口比例逐漸提高的同時,心房顫動就會在總人口中變得越來越常見;而且一旦有了心房顫動,死亡率會高2倍、中風率則高5倍之多,但有高達75%的患者平常卻幾乎沒什麼嚴重的症狀,因此不得不慎。

心跳速率超過最大心率要小心

陳玠宇指出,平常心跳比較快,除了交感神經較為興奮之外,其實也可能暗示著身體有著其他問題,諸如:心律不整、心臟衰竭、脫水、發炎感染、貧血、甲狀腺亢進等問題,需進一步檢查以釐清原因。

舉例來說,一個人的最大運動心率為220減掉年紀,若以50歲的年紀來論,最大運動心率為170,意即每分鐘170下心跳速率, 而此為100%運動強度的最大心跳速率。平常我們的活動分成5個等級強度:

最低強度(50-60%):慢走

低強度(60-70%):快走

中等強度(70-80%):慢跑

高強度(80-90%):快跑

最高強度(90-100%):衝刺跑

若當一個人在靜止、放鬆休息的狀況之下,心跳速率超過最大心率的一半以上,可能要懷疑有其他潛在的問題存在。

應控制心跳每分鐘50~70下

陳玠宇表示,換個角度來看,若心臟衰竭或有其他心臟疾病的患者,一般來說,心跳速率愈快反而會造成心臟過度負荷,也會加重心臟缺氧的狀況。

根據過往的國外研究顯示,在心臟衰竭的患者,若平均心跳超過每分鐘80下與平均心跳每分鐘小於65下相比,會增加將近4成的1年內的死亡率,尤其2016年的歐洲心臟衰竭指引更建議將患者的心跳降於每分鐘70下以下,建議心臟不好的患者應控制心跳於每分鐘50至70下,但須按照實際情況微調整。

一般而言,平常有在運動的成人,因為心臟相對會較為強而有力,尤其是年輕運動員,較常會有心跳較慢的正常現象,然而,當心臟提早退化,發生心跳過慢,甚至產生停頓的現象,更甚可能發生頭暈、暈厥或癲癇發作的情形,此時就必須專業評估是否需要置放心律調節器。

因此,在不同的生理情況下,應有不同的理想心跳速率,過快或過慢都可能暗藏著異常的生理意義。所以,平常應養成量測血壓與心跳的習慣並加以記錄,才能避免意外發生。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

COVID-19確診後恢復期 如何安全地回歸日常訓練

2022-06-17

COVID-19 確診後要恢復運動,尤其對某些認真訓練的人來說,要回到每天吃課表這種有一定強度的訓練需要多久﹖該怎麼恢復呢﹖健身專家警告﹕過早、過快地逼迫自己的身體不利於康復,即便是症狀輕微者,健康水平高到足以克服感染後的疲憊,仍需要一段時間休息恢復,建議確診7天後可嘗試溫和的伸展或瑜珈動作,千萬別一開始就急著回到原本強度的訓練。

COVID-19確診後恢復期 如何安全地回歸日常訓練 ©Nick Fewings on Unsplash

澳洲雪梨私人教練、Un1t 健身房負責人 Matt Hunt 曾確診,休息了 5 天後開始進行緩和的運動,他表示,除非是 COVID-19 重症或是有出現胸痛症狀,否則謹慎地恢復訓練是合適的。以下是包括 Matt Hunt 以及其他運動醫學專家的解說。

我什麼時候可以開始運動?

運動醫學專家普遍共識是,在首次出現症狀後至少等 7 天,才能恢復任何形式的運動,但恢復起初千萬別馬上做以往運動量和運動強度,應從低強度的活動開始。墨爾本大學物理治療系資深講師 Selina Parry 舉例,前幾週的日常活動例如做家務、輕鬆地整理花園、散步,在做這些活動同時要能夠一邊進行完整的對話。接著,逐漸增加運動時間,每天多 10-15 分鐘即可,直到你可以連續完成低強度走路 30 分鐘。

Hunt 教練指出自己的經歷,他恢復的第一步運動是做簡單的瑜珈,不包含任何較大的動作,目的只是讓幾天躺著沒動的肌肉活躍起來,並可專注於臀部、肩膀、下背部。

專攻於重症醫學研究的英國學者 David Salman 進行的研究發現,兩週最小運動量是重啟日常訓練的最佳方式。

COVID-19 確診後恢復的第一步運動可做簡單的瑜珈,圖為瑜珈嬰兒式

如果我完全無症狀怎麼辦?

如果你確診後沒出現任何症狀,沒有證據明確顯示你應該或不應在感染的第七天之前運動。Parry 醫師表示,即使你在篩檢陽性之後感覺非常好並且開始運動,請密切監控自己的體感,不能放過任何微小的不適跡象。

確診一週後我該如何進步﹖

如前所述,最重要的是逐步、緩慢地恢復身體活動。經過一週或是更長時間的緩和運動後,你可以嘗試進行一週的中等強度運動,例如快走或是游泳,運動可以進行 10 分鐘以上並同時順暢對話,但無法唱歌,呼吸會喘一點、會流一些汗。

此後,Salman 醫師建議再提升到一些更複雜的運動,例如需要使用協調性、力量與平衡,例如改變方向的跑步,或是自重循環訓練。當你能夠完成這些活動時,你應該準備好恢復到確診之前甚至更高的活動水平了。

Hunt 教練表示,他的一些學員 COVID-19 確診後,在訓練時的疲勞程度遇到很大的困難,但是,最初恢復階段做一些輕微的力量訓練,可能對恢復非常有益,這些輕微力量訓練目的只是讓肌肉纖維再次運動,訓練呼吸,並打開胸腔。但如果你覺得訓練起來很辛苦,把時間或頻率縮減 10% 或 20%,直到第二天、下週甚至下個月再進步都可以,例如,如果以往每週訓練 5 次,此時試著每週最多訓練兩次。每個人情況不一樣,一定要是自己的身體狀況而定,無論如何不用急,運動場永遠等著你。

運動時異常程度的疲勞、呼吸困難、心跳加速、頭暈、咳嗽等任何症狀或新症狀發生,都要特別注意

什麼時候我該暫停運動?

雖然恢復期你很可能比以往運動更氣喘吁吁,但要警惕 COVID-19 症狀的復發或發展,監測運動後 1 小時和運動後 1 天的感覺,為了確保你沒有加劇你的症狀。Parry 醫師指出,異常程度的疲勞、呼吸困難、心跳加速、頭暈、咳嗽等等,任何症狀或新症狀發生都要特別注意,尤其胸痛症狀是個警示鈴,提醒你該去看醫生了!因為一些 COVID-19 患者可能會發展為心肌炎,雖然這是輕度至中度 COVID-19 患者中較罕見的案例,但仍必須仔細觀察這些徵兆。

請記住,運動後的 1 個小時就應該感覺恢復。

Parry 醫師提醒,最重要的就是要減少運動後症狀惡化,這可能會導致症狀延長,也就是長新冠。如果你確診數週後都因為疲勞而難以恢復某些身體活動,請尋求一般科醫師∕家庭醫師等專業人士協助。

資料來源/ABC NEWS、衛生福利部國民健康署

責任編輯/Dama