運動星球

鍛鍊與伸展肌筋膜,才能真正改善身體疼痛

2019-09-06

我們身體所有組織均有內外生物膜亦稱被膜,皆為纖維結締組織構成均可稱為筋膜,用比較狹義的名詞來解釋就是肌肉組織內外的生物膜即稱為肌筋膜。然而肌筋膜會因為我們長期的姿勢不良或是運動時導致緊繃,此時就會造成肌纖維的攣縮結節引起筋膜張力變化或部份筋膜產生損傷、炎症,為了預防這些症狀,其實我們可以透過鍛鍊與伸展肌筋膜的方式來減緩這些不適。

鍛鍊與伸展肌筋膜,才能真正改善身體疼痛 ©elevatechiropractic.co.nz

刺激肌筋膜能提高身體感知

肌筋膜中的感覺接受器肌肉裡面,只會有20%的感覺接收器,而其他的80%都在筋膜裡。如果可以伸展整個肌筋膜,同時才能刺激到身上所有感覺接受器,效果當然比只刺激肌肉裡的感覺接受氣要來得更好。肌筋膜不但可以串聯肌肉撐起身體,還可以反映身體各部位張力和壓力狀態,並且由肌筋膜傳遞到細胞內,這些訊息甚至可以影響細胞的修復、增生或是死亡等代謝作用,然而肌肉只是負責收縮產生的動作,並不負責這類訊息的傳遞。肌筋膜的功能比肌肉還要多樣化,因此,放鬆肌筋膜的效果會比放鬆肌肉更深遠廣泛。

按摩也是放鬆肌筋膜的一種方式 ©spanordicstation.com

伸展不只解痛,還可以恢復肌筋膜彈性

肌筋膜是會生長的組織,肌肉在規律伸展一段時間之後,肌纖維的末端會出現新的肌小節,肌肉的長度會增加,同時柔軟度也會增加,而肌筋膜也是如此。筋膜經過適當的伸展或者訓練的刺激之後,一開始會新分解掉一點,然後再慢慢合成,過了48小時之後,筋膜的淨重量(新生筋膜—已分解筋膜)就會比訓練之前更多了一些,由此可見,伸展或是訓練肌筋膜會促進它的生長成長,同時肌筋膜也會變得更強韌健壯。年輕的肌筋膜纖維排列規則且有彈性,但是隨著年紀的增長,肌筋膜也會逐漸老化,肌筋膜纖維的排列會漸漸變得雜亂無章節且失去彈性,這樣的肌筋膜就會比較脆弱,但經由伸展放鬆或是訓練,肌筋膜的排序會重新變得比較有規則,彈性也會變得比較好,此時就不容易扭傷或是拉傷。

©.honoroakwellnessrooms.com

讓肌肉緩慢收縮,也是鍛鍊的方法

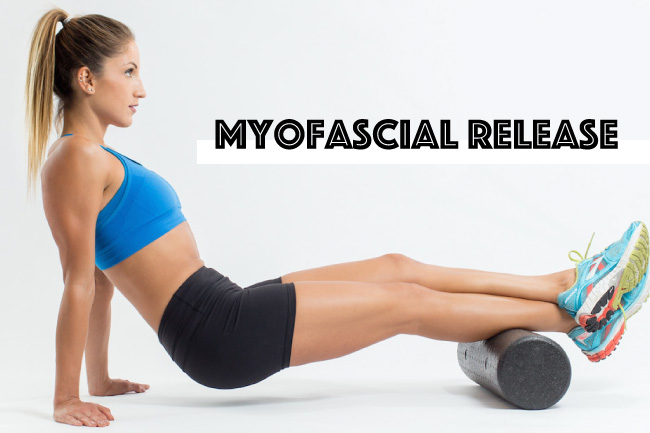

了解肌筋膜對人體的重要性,以及放鬆肌筋膜的許多好處之後,接下來就要說明當肌筋膜短縮、不平衡時,我們可以如何調整。調整肌筋膜的方發有三種,第一:「伸展」,就是使用使用四肢來伸展身體,可以拉長短縮的肌筋膜。第二:「滾筒按壓」肌肉,就像是用熨斗燙平衣服一樣,可以撫平肌筋膜的皺褶。第三:「抖動身體」,是一種自然把肌筋膜撫平的方法,利用主動收縮肌肉讓身體鼓起來,就會將肌肉外圍與裡面的肌筋膜撐開,有點像從裡面吹起讓氣球鼓起來的感覺,這樣一來,肌筋膜也能夠得到伸展。

©thebiomechanicsmethod.com

不管用什麼方法,肌筋膜是必須被伸展、放鬆與訓練的,然而很多疾病其實都與肌筋膜的「短縮」、「僵硬」與「缺乏彈力」有關。像是肩頸痠痛、下背僵硬、拉傷、扭傷等,如果可以好好的利用「肌筋膜伸展」、「肌筋膜按摩」與「肌筋膜訓練」等三種方法強化肌筋膜,就可以改善這些慢性疼痛問題。

資料來源/《筋膜線按摩伸展全書:沿著6條筋膜線,找出真正疼痛點!》、elevate

責任編輯/妞妞

筋肉媽媽

想要練好臀部,深蹲是唯一選擇?

2020-03-03

不曉得大家有認真看過自己的臀部嗎? 有替自己的臀部拍過照嗎?拍了照後是否 嚇一跳:我的臀部真的長這樣? 筋肉媽媽表示<:我的一個學員很有趣,她很認真地請家人替自己的臀部拍了照片(僅穿著一條小內褲),看到了「長相」後驚覺,「原 來,我的臀部和我想像中的不一樣!」

練臀,深蹲是唯一選擇?「失去作用」的臀部 比乾扁臀更可怕

其實這很正常,畢竟臀部長在後面,除非你很刻意去檢視,不然「它」的長相只會活在自己的想像中,你可能會以為自己的臀部不至於到翹臀或有屁股蛋,但也不會到鬆垮垮吧?!哈⋯⋯真的是這樣嗎?很多人在看過後,才發現自己的臀部其實是鬆垮、扁平,有些是天生,有些是年紀到了,長期坐著加上缺乏鍛鍊,臀型每下愈況。

以前台灣女性曾經風靡「鳥仔腿」,但後來愈來愈多女孩追求健康、性感的「蜜大腿」;過去小屁股也是女生追求目標,但隨著各種健康、健身、流行、時尚資訊湧進,更多女性開始檢視自己的屁股「好像太扁了」、「撐不起牛仔褲」、「穿比基尼不夠性感」等。

追求漂亮是好的,但我更覺得,與其在意自己是什麼臀型,不如好好專注在鍛鍊下半身,因為,恐怖的不是「乾扁臀」,而是「失去作用」的臀部。

與其在意自己是什麼臀型,不如好好專注在鍛鍊下半身。

我不在乎臀型,為什麼要練臀部?

有些人可能會說「我天生扁屁股,沒救了,就算了吧!」或是「我不在乎臀型啊,可以不要練臀部嗎?」但身為專業教練,我更在乎的是你臀部的功能,而非臀型,因為失去作用的臀部,除了外觀不好看,也會造成許多身體的痠痛和肌肉筋膜骨骼傷害,甚至,代謝也會因為臀部失去功能,愈來愈下滑。你可以不在乎臀型,但缺乏功能的屁股,可能導致身體功能出現以下狀況:

下背痛

膝蓋痛

腰痛

骨盆歪斜

單邊屁股痛,痛到走路無力像「跛腳」

身體莫名疲憊

但只要透過適當的訓練,扁屁股不但可以變成蜜桃翹臀,而且還是「功能良好」的美臀!

有人臀部愈練愈漂亮, 有人始終沒起色?

開始正視自己的臀部後,很多人的第一選擇是──拚命練深蹲,但這是正確且唯一選擇嗎?為什麼有人練得漂亮,有人卻無效?

練臀,深蹲是唯一選擇?

通常講到練臀部,第一個會飄進腦海的運動是「深蹲」;但很多人想練臀部卻始終沒看到成效,也正是因為拚命練深蹲。為什麼會這樣呢?通常是因為下列三種狀況:

①蹲不好,蹲到膝蓋痛、下背酸,但屁股就是沒感覺!

②肌肉控制不好,屁股腿後沒用力,大腿前側卻愈來愈壯!

③有成效,卻因為覺得腿變粗而中斷!

常有朋友或網友問我:「請問常做深蹲,腿會變粗嗎?」「做深蹲,屁股是不是會愈來愈大?」在我看來,多數人生活中都「沒有在善用臀部」,甚至是「過度」使用臀部,導致臀部肌肉開始功能流失,所以自然蹲不好。你一定要先知道,自己做深蹲運動的目的是為了什麼?如果是為了讓臀部更漂亮,讓臀部有力量,深蹲不會是唯一可以做的運動。

許多人一接觸運動就馬上大量做深蹲,還沒有達到想要的目標,卻開始出現身體不適,其中一個常見的原因:因為深蹲是身體多關節的活動,同時也需要更多肌肉與筋膜的柔軟度,在全身協調性不夠好,肌肉控制能力尚未覺醒狀態下做,很容易做錯。所以,訓練上,不一定要把深蹲排在這麼前面。而擔心腿變粗的女生,也不一定要一直執著於做深蹲,導致大腿前側肌肉一起更發達。

在臀部的訓練上不一定要把深蹲排在這麼前面。

練臀部,屁股變大了?!

有許多可以取代深蹲的運動,但無論哪種運動,只要你會鍛鍊到臀部與大腿前後側,當肌肉練得愈來愈強壯,運動強度愈來愈高,某個層面上,的確可以說:你的臀部與腿變壯了!只是你的臀部也會更緊實更翹,形狀更漂亮!這種臀部的變大,與堆積脂肪的臀部的變大,是完全不同的。

此外,除了核心鍛鍊,我認為更該優先訓練的是臀部肌肉。因現代人採坐姿的時間過長,喪失功能的臀部與核心肌肉,會造成許多身體體態上的大問題,像是如果你有下背痛、膝蓋痛困擾,多數時候可能跟臀部失去作用脫不了關係!

當然,有的女生就是受不了大屁股,無法忍受腿變粗,不管形狀好不好看,單純只想要臀部變緊實或過得更健康而已。這本書就是要教你認識自己的臀部,掌握更多練出健康美臀的方法。而掌握訓練的重量,甚至只靠自己體重的徒手運動,就有效增進臀部力量,讓肌肉形狀更漂亮。

你的身材比例,自己掌握!

學會鍛鍊肌肉,最大的好處是:你可以不靠手術,自己調整身材視覺比例。很多人看健美比賽影片、照片時,以為我很高,但我其實只有155公分,頭也不小顆,從小就有雙粗小腿,重點是,從青春期開始發育就逐漸走向西洋梨身形,脂肪通通累積在下半身,腰身還不細,屁股看起來又大又垂。

減少體脂肪一定要靠飲食控制與全身肌肉參與多的運動(熱量消耗多體脂才消得快),接著就靠鍛鍊肌肉來調整比例。因為我肩膀寬、脖子短,於是我鍛鍊斜方肌讓脖子視覺比例上變長;因為腰不細,於是鍛鍊肩膀三角肌、臀部,讓腰身視覺上變細;因為腿不長又粗,於是我努力讓臀肌發達,臀肌發達了,會有拉提且圓潤的效果,所以腿看似變長也變細了!

不要去害怕鍛鍊肌肉,甚至是某塊肌肉的發達程度,因為那都是讓你身形更漂亮,生活更健康的方法!當然,這一切都需要恆心。我們不可能做到完美,只能要求自己做得更好。當你回頭看過去的自己,可能會覺得之前的自己很遜,但這也代表你進步了。

而在達到目標前,其實需要的是耐心,然後保持頭腦清晰,做的時候用心,如此而已。當年紀增加的時候,能保持身體靈活健康,甚更好,我想這就是最快樂的事之一了!

/ 關於筋肉媽媽 /

現任

Fit Strong飛創國際專任證照講師

TPPPC孕產婦訓練/PS型體訓練專家認證

Fit Asia 台灣/中國講師 FEA台灣/中國講師

2016~2018 體育署運動企業認證合作講師

IFBB運動營養專家/康復專家講師

IFBB業馀健體比基尼選手

FB 筋肉媽媽

增加肌肉量,才能真正享瘦

2016-09-26

胖瘦的關鍵,在於身體的「肌肉量」

有些人訂下塑身目標後,就立即控制飲食,特別是採用「減法思考模式」,也就是想要「瘦五公斤」的人,愈容易傾向以控制飲食塑身。

要減輕體重,的確可以靠著飲食控制,快速達成目標,但最後會發現事與願違。原本真正想要減掉的是體脂肪、並增加肌肉,但因為單靠飲食控制減輕體重的人,沒有鍛鍊肌肉,肌肉反倒減少了。飲食控制會造成製造肌肉的蛋白質等營養素不足,再加上缺乏肌力訓練、刺激肌肉,肌肉將逐漸減少。肌肉減少後,身體會喪失肌肉的彈性,看起來比較衰老,外表會像所謂的歐吉桑體型、歐巴桑身材。

這就是因為肌肉減少之外,多餘體脂肪囤積而成的,因此飲食控制,並無法改善這種中年人特有的體型。再者,用控制飲食減輕體重的人,容易出現復胖現象。飲食控制並非人人都能輕鬆做到,即便短時間可以忍耐口腹之欲,但要持續卻非常困難。

食控制並非人人都能輕鬆做到,即便短時間可以忍耐口腹之欲,但要持續卻非常困難

肌肉多、基礎代謝率高,吃再多都不怕胖

而且,肌肉較結實的身材,在執行飲食控制後會形成「體脂肪多但肌肉少的體質」,最大特就是容易變胖。就算三餐熱量相同,但肌肉少的體質容易變胖,這也是靠飲食控制減重的人容易復胖的原因。肌肉多的人不容易變胖,肌肉少的人容易變胖,想要改善體型,請謹記這項大原則。

我們的身體即使一動也不動,或是睡覺時,都會消耗熱量。維持體溫也需要熱量,大腦、心臟、肺部等器官為了運作也會消耗熱量,這些維持生命所必需的最低熱量,稱為「基礎代謝率」。肌肉愈多的人基礎代謝率愈高,反之,肌肉愈少的人基礎代謝率愈低。因此,即使攝取相同熱量的飲食,肌肉多的人因基礎代謝所消耗的熱量多,不容易變胖。相反的,肌肉少的人因基礎代謝消耗的熱量少,相較之下容易變胖。

人到中年,若像年輕時攝取相同飲食,身體便容易囤積多餘脂肪。最大的原因就是,若沒特別從事運動,過了約二十五歲身體的巔峰期,肌肉會逐年減少一%左右,基礎代謝值也會隨之減少。所以,一旦攝取與年輕時相同飲食,因為身體代謝變差,就會愈來愈胖。因此,想要像年輕時維持不易變胖的身材,只有增加肌肉一途,以提高基礎代謝率。

想要像年輕時維持不易變胖的身材,增加肌肉是唯一途徑

多吃肉類、乳製品,幫助維持肌肉量

適當的飲食的確能加速身材的雕塑,但是想要擁有理想的體型、維持足夠肌肉量,還是得飲食均衡。「一餐不吃」或是「只吃蔬菜」這種極端的飲食方式,會造成營養素不足。當蛋白質不足時,肌肉就會相對減少。想要維持肌肉量,肉類、魚類、乳製品、大豆製品等富饒蛋白質的食物,一定得充份攝取。

當訓練進展順利、肌肉開始增加,基礎代謝就會提高,這時,吃得比以前多也不容易變胖。我完全不需要控制飲食,就是因為肌肉結實,基礎代謝率高的緣故。肌肉會消耗熱量,所以無論吃什麼也不擔心變胖。想吃什麼都能盡情吃,這對於人類而言真是無比的快樂。所以鍛鍊肌力,增加肌肉,除了身材會變好看,還能有這些好處,真是一舉數得。

多吃肉類 乳製品 增加肌肉量

減掉內臟脂肪,才能真正享瘦

體脂肪過度囤積的肥胖身體,全身都是鬆弛的肥肉,一點也不好看。只要肌肉結實的話,就算身體脂肪偏多,還是可以看出身材的曲線。

不過,想要追求理想身材,還是得減去多餘體脂肪。減去體脂肪後的身體,會看起來變得精實。因為當覆蓋在肌肉上的脂肪層變薄了,肌肉曲線就會變得明顯,腰圍也會呈現平坦纖細的線條。減肥還有一個優點,就是保持身體的健康。現在台灣與日本一樣,肥胖人口與日俱增,造成很嚴重的問題,因為肥胖會導致各種慢性疾病。

大家都聽說過代謝症候群,較肥胖的人常被稱作「三高族群」。正確來說,符合下述這兩種現象的人,就會被診斷為代謝症候群。

※ 男性腰圍超過九十公分,女性則超過八十公分的人。

※ 糖尿病、高血壓、脂質異常症這三種症狀中,罹患其中二種以上的人。

內臟脂肪過多,易威脅健康

體內囤積的脂肪,也就是體脂肪,大致可區分成「皮下脂肪」與「內臟脂肪」。皮下脂肪就是長在皮膚下方的脂肪,最大特色就是用手可以捏起來。腹部的皮下脂肪一旦增加,就會變成二層、三層的游泳圈,女性大多屬於這種類型的肥胖。

而代謝症候群則與內臟脂肪有關,脂肪層不容易捏起。因為內臟脂肪會囤積在腸胃附近,因此腹部會像氣球一樣鼓起來。這種類型肥胖以男性為多數,被診斷出代謝症候群的患者也大多是男性。

雙管齊下,減去內臟脂肪也雕塑身材

究竟為什麼內臟脂肪會造成問題呢?皮下脂肪不像內臟脂肪,不會引起太多健康問題。內臟脂肪過多,不僅影響體型,潛在的健康危害也大。內臟脂肪的脂肪細胞會釋放妨礙身體運作的物質,加速動脈硬化,導致糖尿病、高血壓、脂質異常症的惡化。

持續放任不管,不但糖尿病、高血壓、脂質異常症惡化,最終將導致心肌梗塞或腦溢血等問題,增加攸關生命疾病的危險性。為了防止這種事情發生,減少內臟脂肪尤為重要。請大家先測量一下腰圍,如果超過標準,請認真考慮減少內臟脂肪。內臟脂肪是最先會被減掉的脂肪,若運動或基礎代謝所消耗的「消耗熱量」,大於飲食的「攝取熱量」,就能確實減掉內臟脂肪。

若只聚焦在減掉內臟脂肪也很可惜。建議大家可同時鍛練肌肉、增加肌肉量,改善代謝症候群的同時,也是雕塑體型的大好時機。

男性腰圍不超過九十公分,女性不超過八十公分。

飲食控制,反而使基礎代謝率下降?

那究竟我們該怎麼做才不會讓體脂肪增加呢?有人會認為,飲食中不要攝取脂肪(脂質)就好了,但很遺憾,這是錯誤見解。不管是脂肪、醣類或蛋白質,只要攝取的份量超出所需,多出來的部分都會在體內合成為體脂肪囤積起來。所以,無論有沒有攝取脂肪,都無法解決根本問題。

體脂肪增加或減少,取決於從飲食中獲得的「攝取熱量」,及運動和基礎代謝使用的「消耗熱量」兩者之間的關係。當攝取熱量超過消耗熱量,多餘的熱量就會形成脂肪積蓄在體內,使體脂肪增加。因此,想要減少體脂肪,必須讓身體處於「消耗熱量大於攝取熱量」的狀態。我們可以從如何增加消耗熱量、減少攝取熱量這兩方面去思考。雖然一直大量消耗熱量,確實能減少體脂肪。但最重要的是兩者之間的平衡。

很多人會以控制飲食來減少攝取熱量,不過光是這樣做我不保證可以成功。單靠控制飲食來減肥,使人看起來消瘦憔悴,沒有好的體態,也大多無法持之以恆。我看過太多類似的案例,就算一開始很拼命,但某段時間就會厭惡飲食控制,並且開始復胖。而且人體在飢餓狀態下,為了求生存會降低基礎代謝率,體溫會稍微下降以減少熱量的消耗。因此控制飲食者,會在飲食減量的某段時期,體重出現停滯,同時也會誘發復胖。

最理想的方式就是增加消耗熱量,維持「消耗熱量大於攝取熱量」的關係。妥善運用這種方法,便不容易出現復胖,可以輕鬆維持體脂肪減少的狀態。若不想要進行不合理的飲食控制,那就想想看如何增加消耗熱量。

訓練三十分鐘後,最適合飲食

飲食應優先攝取能有效強化肌肉的乳製品、紅肉、大豆食品等優質蛋白質,並持續控制碳水化合物的攝取量。食用碳水化合物時,蕎麥麵會優於烏龍麵;糙米會優於白米,關鍵在於選擇低GI的食物。

此外,肌力訓練與飲食攝取時機,最理想的順序為「肌力訓練後再飲食」,或是「餐後休息一下,再進行肌力訓練」。如果「今天想卯足全力好好訓練」時,可在肌力訓練的兩小時前,攝取蕎麥麵、年糕、全麥麵包等消化速度較慢的碳水化合物。

若想吃中華料理或速食等熱量較高的食物,記得在肌力訓練前四個小時吃完。一旦攝取脂質過多的飲食,在一氧化氮作用下,傳送至肌肉的血液量就會減少,進而降低肌力訓練的效果。因此,比較理想的狀況是在肚子微餓的情況下進行肌力訓練,緊接著用餐。肌力訓練剛結束後的三十分鐘,為黃金進食時間。只要抓準這個時機點,適度補充營養素,就能促進肌肉生長,有助於肌肉回復疲勞。

運動後沒有食欲的人,不妨攝取內含胺基酸的運動飲料或健康食品,富含蛋白質的豆腐或起司等食物也不錯。至於飲料,建議以紅茶或烏龍茶取代含糖量高的運動飲料。據說茶類可抑制異化性的賀爾蒙的濃度(異化性賀爾蒙具有分解肌肉的功能),並有助於肌肉的生長。

運動後沒有食欲的人,不妨攝取內含胺基酸的運動飲料或健康食品,富含蛋白質的豆腐或起司等食物也不錯

書籍資訊

◎本文摘自采實出版,「身材探索株式會社」執行長森俊憲著作:《在家練肌力,體脂少10%:2天練1次,效果最好!26個燃脂動作X 14組速效練肌操,增肌‧減脂‧練線條,一次到位!》日本超人氣健身教練,教你「事半功倍」的增肌訓練用「最小」 努力,達到「最大」 效果!5分鐘,一個動作改變你的體態!

書籍資訊 請點此

◎本文摘自采實出版,「身材探索株式會社」執行長森俊憲著作:《在家練肌力,體脂少10%:2天練1次,效果最好!26個燃脂動作X 14組速效練肌操,增肌‧減脂‧練線條,一次到位!》日本超人氣健身教練,教你「事半功倍」的增肌訓練用「最小」 努力,達到「最大」 效果!5分鐘,一個動作改變你的體態!

書籍資訊 請點此