運動星球

營養師:擬定專屬自己的「減糖4計畫」,讓瘦身更給力!

2019-09-17

當我們攝取糖類過多時,除了容易蛀牙外,還會誘發胰島素抗性、增加肥胖、代謝症候群機會等,並使血壓、血糖、血脂升高,導致增加心血管疾病風險,加速身體老化,並被懷疑可能也會增加癌症風險。但是,完全不吃糖又讓人覺得飢餓難耐、四肢無力,到底該怎麼辦才好?

營養師:擬定專屬自己的「減糖4計畫」,讓瘦身更給力! ©chatelaine.com

先搞懂「糖」和「醣」的差異

「醣」其實就是所謂的碳水化合物(Carbohydrate),我們所常聽到的澱粉(Starch)、糖(Sugar)和纖維(Fiber)等都屬於碳水化合物家族成員。舉凡我們三餐習慣吃的米飯、麵包、麵條、根莖類等主食,以及飯後水果,下午茶餅乾、蛋糕等,都含有大量的碳水化合物。「糖」通常是吃起來具有甜味,而「醣」是所有產糖食物的通稱。然而適量的醣類能提供身體細胞能量,醣類最主要的功能是提供身體所需的能量,每公克糖可提供約4大卡熱量,根據我國「每日飲食指南」建議每日約有50~60%的熱量來源為醣類,適量的醣可以使我們的身體機能維持正常的運作。

碳水化合物是「醣」 ©.hindustantimes.com

過量的糖會造成肥胖

但隨著飲食西化及飲食精緻化,我們不再吃口感粗糙的糙米飯,取而代之的鬆軟的白米飯、白麵條、白土司,外食的燉飯、炒飯、炒麵內含的主食份量更是超過了一般人身體所需,加上餐後的手搖飲料及餐間的甜點小零食,使的現代人精緻糖攝取過量。 精緻化的主食沒有纖維能夠幫助降低消化速度,葡萄糖很快的被吸收進入血液,劇烈血糖波動容易引起的血糖飆升,也會使胰島素劇烈上升,不但使我們快速感到飢餓,餐後才過不久很快又會想要再吃點東西,還容易造成身體脂肪的形成。

過量的糖會造成肥胖 ©medicalnewstoday.com

那我該怎麼做?試試「減糖4計畫」

1. 選擇未經加工的全穀根莖類:全穀根莖類每餐的份量控制在1/2~1碗為宜 糙米、穀麥、地瓜、芋頭等未經加工的全穀根莖類,比起精緻過的全穀類含有更多的維生素礦物質與纖維,不僅對健康較好,且讓血糖上升的速度也會較慢。

2. 以新鮮水果取代盒裝果汁:水果的份量每天攝取2~3碗為宜 盒裝果汁多半是濃縮還原汁,營養價值低,且往往加了很多不避要的添加物;現榨的果汁,因已拋棄纖維,且果汁榨出後部分營養素(特別是維生素C)會隨著時間而被破壞,因此營養價值不如新鮮食用。

3. 食物中額外添加的糖:每日的攝取量不超過總熱量的5%,約為25g 冰糖、砂糖、砂糖、黑糖、蜂蜜等常運用於甜點、飲料,此類的糖多半為單糖或雙糖等小分子的糖。這類糖吃入體內後可快速轉變成熱量,所以容易轉變成脂肪而發胖。因此這類額外添加的糖最好是能不用就不用。

4. 其他:部分的料理像是酸辣湯、羹湯與玉米濃湯等,這些食物在製作過程中常加入太白粉或麵粉,若該餐食用此類湯品,那麼主食份量就要減半,不然很有可能吃進超量的澱粉。另外,像是許多中式菜餚,像是糖醋排骨、拔絲地瓜、冰糖滷味等,在烹調過程中也加了許多糖,建議吃個一兩口、淺嚐即止就好啦。

©skinnyms.com

資料來源/孫語霙營養師

責任編輯/妞妞

運動星球

讓人不知不覺吃下雙倍卡路里的飲食習慣

2018-05-04

你是不是總嚷著要減重,卻也總是在吃大餐前對自己說「明天再開始」?戒不了偶一為之的大餐不要緊,但必須在日常飲食中面對現實。請緊緊跟蹤自己的每日卡路里攝取量,否則,每天辛勤運動所消耗的幾百卡熱量,可能因為你的飲食習慣、一時手滑拿太多量等不小心,不知不覺毀了健康、胖了身材。

讓人不知不覺吃下雙倍卡路里的飲食習慣

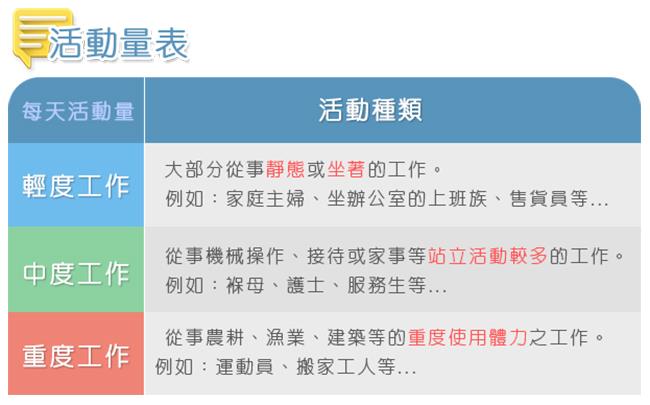

首先,我們來看看一個人的每日建議攝取熱量是幾大卡。建議攝取量依照每天的活動量、個人BMI(身體質量指數),每個人不同,但基本原則是:控制體重時,每日熱量攝取也不低於1,200大卡;肥胖者每天應減少攝取500大卡熱量,或減少攝取300大卡熱量、增加體能活動多消耗200大卡,這樣就能每周減重約0.5公斤。

依照下方表格,假設你是60公斤、體重屬於過重的OL,一天建議攝取1,200-1,500大卡;但如果你是60公斤、體重屬於過輕的服務生,一天建議攝取2,400大卡。 (檢測體重屬於過輕、正常、過重或肥胖,請點此BMI測試器)

©國民健康署

©國民健康署

控制熱量上有個非常需要小心的重點,那就是別讓營養標示騙了你。美國食品科學及營養學專家Joy Dubost提醒,營養標示上每一份卡路里的計算方式,可能會引起誤解,如果沒有確切算出自己實際吃下多少份食物,那麼真正攝取的熱量可能比你想像中高過2-3倍;如果持續如此,減重目標將離你越來越遠,取而代之的是層層增加的肥肉。

你可能疑惑,明明飲食習慣沒有太大變化,多數吃下的食物也被人認為健康,但魔鬼藏在細節裡,你所攝取的熱量之高可能是你始料未及。那麼,我們就來看看從早到晚的三餐和點心中,有哪些常見飲食習慣讓你吃進超過兩倍熱量。

早餐:榖片、柳橙汁

榖片:營養標示上,每一份燕麥(100g)的量僅約四分之一杯,提供約120大卡熱量;理想中可以喝進半杯燕麥,但如果你把穀片倒在碗裡或是裝滿一杯,那就會暴增到480大卡了。

柳橙汁:一份果汁的份量約226.8克,提供110大卡熱量;但一般人家中的杯子不會這麼小,如果你習慣倒入杯子喝,通常至少倒出340克果汁,同時帶來超過165大卡熱量。

理想中的總熱量:350卡

真正攝取的總熱量:645卡

真正攝取的總熱量:645卡

零食:花生醬、薄脆餅乾

花生醬:標準份量是兩湯匙,熱量共188大卡,但如果你把它當零食吃,熱量可能增加3倍達564大卡。

薄脆餅乾:標準份量是8片,約140大卡熱量,但通常人們認為薄脆餅小巧健康又「唰嘴」,下肚時不可能一片片數,從餅乾盒裡一次拿出一整疊,隨意抓取的數量可能比你想像的超過3倍之多。

理想中的總熱量:328卡

真正攝取的總熱量:984卡

真正攝取的總熱量:984卡

花生醬標準份量是兩湯匙 ©CNN

午餐:鮪魚全麥三明治、洋芋片

全麥吐司:多數全麥吐司的份量以一薄片計算,例如一片100%全穀物全麥麵包提供100大卡熱量,但誰的三明治只會放一片吐司呢?如果要用兩片吐司好好夾住食物,那就會得到兩倍熱量。

起司:起司是三明治的最好搭檔,一片切達起司提供70大卡熱量,但如果你想覆蓋住整片麵包,那麼需要用到兩片,結果得到2倍的熱量。

鮪魚:鮪魚罐頭的營養標示上一份50-100公克不等,大多一罐至少內含兩份;如果一份80大卡,吃掉整罐就攝取160大卡熱量。

美乃滋:一湯匙美乃滋約含90大卡熱量,但如果你習慣將美乃滋與鮪魚混和,那麼絕對超過一湯匙,甚至可能用到3湯匙270大卡。

洋芋片:西式套餐中常搭配少許洋芋片,多數洋芋片包裝上的營養標示,一份約為28克160大卡,但如果一不注意把整包吃光光,可能吃到三倍量攝取480大卡。

冰茶:吃飯配飲料是許多人的習慣,但以利樂包飲料營養標示來看,通常要乘以2-3倍才是整罐實際份量。以一份90大卡計算,喝2.5份冰茶就得到225大卡熱量,更不用說大家愛喝的手搖飲,一杯700c.c.加糖和配料,一不小心就飆破500大關。

理想中的總熱量:590卡

真正攝取的總熱量:1,475卡

真正攝取的總熱量:1,475卡

鮪魚全麥三明治內含的吐司、鮪魚、美乃滋、起司,都可能因為食材搭配而增加卡路里 ©Recipesbnb

點心:混和堅果

媒體大量推崇吃堅果的好處,衛生福利部國民健康署也將堅果納入「國人每日飲食指南」,但別以為吃堅果就等於把健康吃下肚。堅果在食物分類中屬於油脂與堅果種子類,每份提供45大卡的熱量,而每日建議攝取量僅1份,這個份量僅約5顆腰果或10顆花生而已,攝取過量會導致肥胖。回頭來看,混和堅果的包裝產品每包大多200克以上,那麼一包至少含5份,下午茶嗑一包堅果,代表你今天光是堅果類就嗑進225大卡。

理想中的總熱量:45卡

真正攝取的總熱量:225卡

真正攝取的總熱量:225卡

晚餐:披薩

「披薩沒有營養標示的問題,應該不會出錯了吧?」在這麼想的同時,請記住披薩就是個容易讓你胖的食物,況且它有大小之分,常有買大送小、買大送大活動,餅皮裡還可以摻入各種餡料。如果算一個比薩切片有300大卡熱量,一晚吃下900大卡不是問題。

理想中的總熱量:300卡

真正攝取的總熱量:900卡

真正攝取的總熱量:900卡

多數外賣披薩名列高熱量食物 ©FANDOM POWERED BY WIKIA

一日總攝取熱量 高出2.62倍

理想中的總熱量:1,613卡

真正攝取的總熱量:4,229卡

真正攝取的總熱量:4,229卡

資料來源/衛生福利部國民健康署、Runner's World

責任編輯/Dama

運動星球

融入日常生活的6項逆轉記憶流失訓練

2017-09-04

來自《流行病學雜誌》研究,有越來越多的證據表明,運動或身體活動可能會延緩阿茲海默症的發病和進展。運動增加的活動性也可以改善一些記疾病,如跌倒和骨折,肌耐力的流失和心肺功能。

此外,一些研究證據強調,運動不僅可以改善老年人的身體功能,還可以改善情緒,減緩認知衰退的過程。不過最有效的治療是預防,阿茲海默症的真正致病原因尚不明確,即從像上述的一些研究著手,發現那些因素比較容易致病或比較不易罹病。

融入日常生活的6項逆轉記憶流失訓練

輕中度運動可以改善阿茲海默症患者的症狀和生活品質。所有的運動訓練都應該慢慢開始,並根據能力逐步增加。此外,患者必須經常與有相關證照的專業人員進行諮詢,以確保運動的正確和安全。所以,在開始任何類型的防記憶流失運動之前,請諮詢您的醫生。

功能訓練是指在執行日常任務時與改善功能有關的練習,與職能治療類似。功能訓練包括許多精細的運動控制動作,這些動作旨在幫助你完成日常活動;如刷牙、洗頭髮和換衣服。對於已患有阿茲海默症的人而言,在執行這些任務的能力可能會受到某些阻礙,而進行必要的功能訓練來提高你的生活品質。

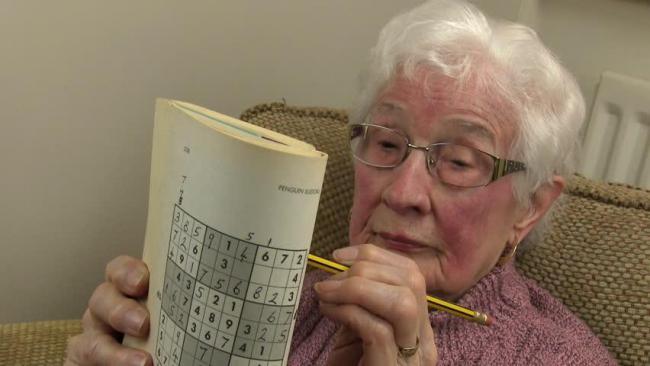

1 數獨

填字遊戲是最有效的記憶練習之一。其他像是拼圖也很有意義。美國健康援助基金會(AHAF)阿茲海默症研究計劃建議玩數獨具有鍛鍊大腦,幫助記憶和認知功能。數獨是一個類似填字的遊戲,但是是使用數字而不是單字。由一個九平方的網格所組成的九個正方形,每一行上下都必須有一個連續數字通過9,每塊的單元格還必須包含每個數字的一個。數獨不需要任何數學技巧或計算,它是一個邏輯解題,平時可以在報紙、APP或許多益智書中找到。

©shutterstock.com

2 感官刺激

刺激大腦功能的一種方法是通過感官數據刺激。在一次的經歷中,會涉及五種感官刺激並喚醒大腦。聽一些美妙的音樂,品嚐一些美味的東西,看一些令人驚奇的東西,觸摸一些柔軟的東西,點一支有香味的蠟燭,讓它散發出愉悅的香味。使用和注意感官刺激,能夠刺激和提高感官記憶和意識。

阿茲海默症患者的肌力訓練可用於對抗與老化有關的肌肉量喪失。對阿茲海默症患者進行肌力訓練計劃可以提高他們的獨立性,靈活性和平衡性,也可以幫助日常工作,如坐在床上,從椅子上站起等。肌力訓練通常包括彈力帶,自由重量和重訓機器的使用,理想情況下每週執行兩至三天可獲得最佳效果。

1 深蹲

深蹲不僅對於運動愛好者有一定的幫助,對於失智患者及年長者都相當有益。深蹲時,透過雙腿肌肉對血管的擠壓作用,能加快靜脈血液迴流,站起來時,雙腿肌肉放鬆,動脈血又快速流入原來被擠壓的下肢血管裡。這樣一蹲一起、肌肉一緊一鬆,相當於為血液迴圈增加了一股動力,可以減輕心臟的負擔,還能活化大腦的循環。

©medscape.com

2 舉重訓練

愛荷華州的研究人員在2012年的時候,曾針對那些有在訓練舉重或進行其他形式抗阻訓練的老年人進行減緩阿茲海默症的發病率研究。針對輕度認知障礙和抱怨記憶問題70-80歲的年長者進行為期六個月的重量訓練計劃,看看是否有助於提高他們的注意力、解決問題和大腦決策功能。

研究後證實,重量訓練計劃改進了聯想記憶,它指的是一種思想或記憶觸發的另一種思維的能力,如解決衝突。

©rynekaptek.pl

阿茲海默症患者的靈活性練習可由私人教練、物理治療師或執業護理人員進行。這些練習旨在保持身體主要關節的足夠靈活性和活動範圍,並能改善下背部的僵硬。靈活性訓練通常不需要很長時間就能完成,而且每天都可以進行。

1 跳舞

根據《衰老神經科學前沿》學術報告指出,在每週一小時舞蹈班的參與者之中發現有助於改變認知與注意(記憶、視覺空間能力、語言和注意力)的顯著改善,在進行6個月後也發現,運動員的表現、反應時間,運動性能、身體姿勢和生活方式也得到了一定的提升。

此外,在《新英格蘭醫學雜誌》上的另一項研究發現,舞蹈是12項研究中唯一能降低患阿茲海默症風險的運動。跳舞是非常有益的,因為它不僅需要記住特定的動作,與夥伴協調和創造空間意識,而且它還結合了音樂和社會互動,兩者都顯示出對大腦皆有益處。

©nhcvsblog.com

根據美國神經病學學會的說法,心血管運動可以通過改善心血管健康和大腦健康來幫助阿茲海默症患者。同時,患者的心血管運動也被證明可以減少大腦中某些蛋白的產生,從而使症狀加重。抑制這些蛋白質就能抑制大腦中的斑塊堆積,最終導致阿茲海默症的發生。輕度至中度的步行或騎自行車的固定時間為每天30分鐘,若較為嚴重者,建議可運動每週四天或更長的時間。

©bicycle-bike.co