陳柏長

膝蓋傷害、半月板軟骨破損後 醫師跑者重回賽道的治療與復健之路

2020-01-30

2018年4月跑完倫敦馬拉松後,我跟家人跑去蘇格蘭高地玩耍,順便喝喝威士忌。在高地觀賞景色需要不斷得爬些小山坡,跑完馬拉松會有雙腳痠痛的狀況,但是這次似乎不太一樣,左側膝蓋內側有種讓人不舒服的感覺。

膝蓋傷害、半月板軟骨破損後 醫師跑者重回賽道的治療與復健之路

我們為什麼分享這篇文章?

「愛好運動者,需要的不只是不痛,而是要能更進行某種強度的訓練或是比賽。」跑者最大的痛苦就是跑步傷害後無法重回賽場、或是跑步表現從此一落千丈。可惜的是,不是每一位跑者都能得到適當的治療與復健。本文作者自身是醫師,擁有專業的判斷能力、積極的復健行動,並拿捏「相信專業」與「彈性思考」之間的平衡,透過他自身半月板軟骨破裂的治療、復健,直到重回賽道的過程(作者強調這是個人經驗,非醫療建議),如果你曾有受傷經驗或還在恢復中,不用複製他的治療方法,但你可以將他詳細的治療復建經歷當作借鏡和參考。

膝蓋痛不停的因果

2016年開始,我就有左側膝蓋內側疼痛的狀況。跑者受傷或是痠痛相當常見,當初我以為只是肌肉緊繃之類的問題,因此找了一家台中知名的物理治療所做放鬆按摩,每週1-2次,每次按摩完後會有舒緩,也能繼續訓練。

2018年5月回到台灣,這時候肌肉痠痛應該過去,但是只要去跑步,膝蓋就有種有別以往的不舒服感,也無法以以前的配速進行練習。有天醫院值班的時候,用滾筒按摩大腿,可能按摩的部位接近後膝膕窩,隔天跑出很大一顆囊腫,推測可能是貝克式囊腫。

自己查了資料,也找了骨科及復健科的學長,他們第一個反應就是怎麼這麼大顆,沒看過這麼大顆的,要不要自己寫個case report?學長先幫忙抽了關節液,抽出超過70cc的液體,隔了幾天去照了核磁共振,有非常明顯的囊腫在膝蓋裡,伴隨著半月板軟骨破裂。

針對膝蓋囊腫部位抽出超過70cc的液體,核磁共振檢查有伴隨半月板軟骨破裂

貝克式囊腫只是象徵膝蓋結構出了問題,是問題的果而非因。基於想要快速解決問題,立馬衝去找知名的運動醫學醫師開刀,手術當中醫師認為不能縫補,身為醫療人員,聽得出來他們急著要開下一個病人,雖然不知道是否真的不能縫,還是他們在趕時間所以不縫,也因此左膝的半月板被切除了20%。整個手術時間不到20分鐘。

手術前,醫師告知不能再從事任何負重的運動,像是跑步、爬山或是重訓等等。但是許多職業運動員也在膝關節手術後回到賽場,而不運動對於健康的危害更大,因此我決定當個不乖的病人,就算未來可能要作人工關節置換手術的風險下,我決定手術後我還是要努力重回賽道。

術後復健之路

手術過後,手術的醫師也沒給任何指引,只說你可以回去正常的生活。但是有做過類似手術的人,可能會發現事情沒有那麼簡單。大腦或是身體覺得手術的那側脆弱,因此減少了患側支撐的力道,大腿明顯萎縮,而且無法上下樓梯。

這可能是國內目前所謂運動醫學的常態,多數醫師並無法靠著治療職業或是業餘運動員過活,因此對於如何幫助運動員回到賽場並不在意,缺乏了手術後銜接復健的完整治療。因此你能不能回到賽場上,一切看你的運氣。

醫院的同事,剛好有曾經十字韌帶斷掉,接受手術後,去了一家以運動復健為主的場所進行復健,後來也順利回去運動。因此我也跟著同事的腳步去那邊進行復健。經過半年的活動度、肌力等訓練後,開始能夠恢復一些正常生活所需的動作,像是最簡單的上下樓梯,這個正常人作起來很簡單,對開刀過的病人,卻並不容易。

雖然可以開始進行一些活動,但是由於肌力變得比手術前不足,而且覺得關節在某些角度下活動會受限或是不舒服的情況,幫我訓練的治療師,認為可能有韌帶不穩定的狀況,建議去檢查看看是否需要做增生療法。

經過復健科同學的介紹(事後發現,原來之前十字韌帶受傷的同事也是給同一個醫師治療),去找了一個增生療法台灣先驅醫師治療。經過理學及超音波檢查,左膝的內側副韌帶及前後十字韌帶都有不穩定鬆掉的情況。當天膝蓋周圍打了超過20針,處理了前後十字韌帶、內側副韌帶,以及過緊的肌肉。

每次打完都會有些改善,但是解決了舊的問題,就會把原本被舊問題掩蓋的狀況浮現出來。因此每次回診,就是看原本的問題解決到什麼程度,然後再把新出現的問題處理一下。原本一開始打葡萄糖水就會有改善,但是到了後面進步速度變緩,變成開始使用自體血漿。

手術後的囊腫還是一直都有積水,每次都有抽水然後打血漿進去,隨著周圍組織變得越來越健康,原本至少30-50cc 起跳的積水,基本上在超音波下已經看不太到,也不用再抽水。原本每次要打20幾針,也減少到10針上下。每次打針都非常疼痛,這樣的疼痛要3天左右才能慢慢消退。

打針過了幾次,醫師就說可以跑步或任何訓練,只要沒有任何不舒服就可以繼續。而我在做蹲下動作的時候,膝蓋都會有明顯異音,原本以為是肌肉緊繃造成,經過幾次治療雖有改善但是並不明顯,後來發現是開刀的疤痕限制了活動,處理疤痕組織後,異音要關節幾乎完全彎曲才會聽的到。

我覺得我同學推薦我的醫師對我幫助很大,看醫師也要跟醫師有緣分,我至今打了約20次的針,或許有些人會覺得打了幾次就要好,或許有些醫師覺得打了幾次你怎麼還來,有的醫師可能不懂我們這種愛好運動者,需要的不只是不痛,而是要能更進行某種強度的訓練或是比賽。感謝同學的推薦,雖然我有付出該付的費用,但也感謝醫師能一直持續溝通找出還沒解決的問題。

陳柏長傷後第一賽:北海道馬拉松

傷後復跑與初賽

受傷開完刀,雖然去專門做運動復健的場所運動復健,在打了幾次增生治療後,2019年1月醫生也說可以跑了,但還是覺得不敢去跑。運動復健的治療師認為這是心理層面問題,建議我去跑減震的跑步機,從一次跑幾分鐘開始,慢慢地我可以在跑步機跑上一個小時;約一個月後,我開始減少跑跑步機的時間,跑我受傷前訓練的操場及校園。

跑量也開始破百,然後漸漸向兩百靠近。雖然後來家裡發生一些事情,完全打亂我的訓練計劃,但是在一月報名的北海道馬拉松,旅行社的錢也繳了、機票也訂了,所以基本上還是去跑。原本想說跑量不足,在相對嚴格的北海道馬拉松,應該是要被關門,能跑多遠就多遠。

沒想到前半馬約2小時完成,最後因訓練不足在26公里附近的地方爆掉,開始跟關門時間賽跑,最後平安跑完。受了大傷,在訓練不足下,能在限時5小時的比賽完賽,算是還不錯的成績。完賽後也給復健科醫師確認有沒有結構上的傷害。

接下來,原本幫我復健的治療師離開,訓練場館一個常駐的治療師也沒有。剛好我購買的時數差不多用完,我也覺得雖然有進步,但是雙側下肢明顯肌力、腿圍是不一樣的,這邊教練對於我接下來的進步幫助有限,如果肌力不平衡的狀態下跑步,可能會增加受傷的風險,於是我離開了。

耐力運動者常常忽略肌力訓練的重要

把肌力練起來

耐力運動者常常忽略肌力訓練的重要,雖然我都有在做,但是還不算是很認真的做。曾經在連鎖健身房找過教練,有找過健身房教練的人可能都知道,這些教練多數也只是找學生練功。台灣好教練應該是不少,但是他們在哪裡,距離你生活圈遠近才是最大的問題。

雖然我沒接觸過,但是我相信館長系統下的教練,或是怪獸系統下的教練應該都很好,但是在我身活的中部,這樣的資源是比較不足。沒效果事小,再度受傷事大。之前有跟Peak force合作過,他們教練的素質基本上還不錯,所以就找他們訓練。

一週一次的訓練,把原本沒有什麼練的上半身慢慢練起來,也針對開刀的左腳萎縮肌肉進行刺激訓練。一次一次的訓練,可能因為新手效應,目前進步很快,身體也可以明顯看出改變。

這段期間還是持續練跑,並且以恢復過往跑量為目標。2019年10月的跑量堆到接近200,其中包含速度訓練等等;2019年11月的時候,左膝突然大痛,連走路都非常不舒服。於是馬上跟復健科醫師約診,並做了核磁共振檢查,只是內側副韌帶發炎,沒有明顯結構上的問題。這也表示這一年半來的復健、訓練、打針,都是走在相對正確的道路上。

可能是肌力不足的狀態下練跑,還是讓受傷部位吃了太多無法承受的力量,於是決定先把肌力往上提升,再把訓練量往上拉,所以就規劃一週3次肌力訓練,跑步就在這之間安插,跑多少算多少。目標是至少要達到NSCA CSCS上認為好的負重能力最低標準後,再開始認真訓練跑步,預計要3個月至半年的時間,這樣對於長久的跑步表現及膝蓋健康相信是有益助。

如果可以重來

人生無法重來,但這次受傷學習也思考了很多。如果一開始就更重視肌力訓練,長跑不要讓膝蓋有這麼大的負擔,身體也因為肌力不足、不平衡而有不自覺的歪斜,或許受傷機會就會減少。如果一開始膝蓋痛就先去做檢查,而非貪圖方便找物理治療所,或許能避免進一步的傷害。

受傷決定開刀的當下,如果知道有增生治療,能有第二意見,或許就不用開刀(個人想像)。開刀後的肌肉萎縮、疤痕組織等等處理相當麻煩,直到現在還在處理這些問題。或許最後仍然需要開刀,至少可以讓手術後復健銜接更為快速。

找名醫看診不一定比較好,他不會好好聽你說,不會在乎你的需求。他也只在乎要不要幫你開刀,不會管你手術後需不需要復健、要找誰復健。手術後的復健跟回到運動場上,都要靠自己想辦法去收集資訊,需要很大的運氣成分。台灣目前的運動醫學幾乎都是半套,離我們認為能一條龍幫助運動員的運動醫學還很遠很遠。

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室

運動星球

專家:除了跑者,過胖也會罹患足底筋膜炎!

2019-08-12

對於足底筋膜炎的一般認知,我們都會認為是跑者在跑步時姿勢不正確、或跑鞋選擇的問題,才導致足跟疼痛的症狀。但是根據醫學臨床統計,身材較胖的人,罹患足底筋膜炎的比例也非常高。

專家:除了跑者,過胖也會罹患足底筋膜炎! ©verywellfit.com

什麼是足底筋膜炎?

足底筋膜炎(Plantar fasciitis),又稱跑者足,是一種足部的疾病。患者會有腳跟或腳底疼痛,症狀在每天的走路時的頭幾步最嚴重,若休息一段時間後再行走也會有類似情形,將腳掌及腳趾向脛的方向彎曲,也會疼痛,若跟腱很緊情形會更嚴重。然而足底筋膜炎是許多運動員常見的一種運動傷害,尤其是跑者!當罹患足底筋膜炎時,雙腳可能會出現不平衡的狀態,此時會導致在跑步時一腿比另一腿的承受更多壓力,同時還會降低運動表現。足底筋膜炎有很多種治療方法,但令人困擾的是,無論什麼方法通常都需要長時間的治療,最長可能需要一整年的時間才能痊癒。

足底筋膜炎

肥胖者也會罹患足底筋膜炎

足底筋膜炎會痛,但是哪些族群,會感受到這種一走路、就會痛進骨子裡的不舒服感?其實,主要就是跑者或是運動選手,因為長期訓練的關係,導致腳跟較其他人得承受更多的壓力以及腳跟磨損,所以誘發足底筋膜炎這種疼痛性炎症的可能性,也較一般人高。另外,就是肥胖者,由於肥胖者的足部必須承受超載的體重,加上肥胖者不運動或是運動不足,一旦肥胖者連續步行或是站立半小時以上,體重對足底的壓迫,就會造成此生理性的惡性循環。所以,當你感覺到走路時、運動時,腳底疼痛,這可能就是足底筋膜炎發出的警訊,提醒過胖者該進行體重控制。

©healthline.com

為什麼過胖者容易罹患足底筋膜炎?

足底筋膜組織位置就在腳跟跟骨、包覆著,幫助承受全身重量,為什麼在肥胖者的身上,特別容易出現?因為在短時間內變胖,身體負載過大,像是孕婦就可能因為孕期體重飆升,而常見足底筋膜炎的發生,這個的解決方式還算簡單,產後或是孕期控制體重,就能減緩不適。另外就是真的過胖者。一直沒有進行體重控制且隨著年紀增長、體重增加,足跟底下的皮下組織纖維墊開始萎縮,或者拉扯到肌腱與骨頭結合處,就會讓足底筋膜炎的症狀,隨之嚴重。

©nytimes.com

過胖者如果想要根治足底筋膜炎,除了求助專業醫師去減重來減輕腳底的負擔外,也必須持之以恆才能看得到成果。

資料來源/VERYWELL FIT、WORLDGYM

運動星球

SuperKid 養成班

2017-06-26

人的成長隨著年齡增長而累積,但是幼兒的動作能力,往往是奠定日後成年人的身體運作的基礎,不可不慎。人類社會過度都市化的發展,使得現今大多數的幼兒多半在一個鋼筋水泥的環境中成長,與早昔農業社會充滿泥土與大自然的環境大相徑庭,美國研究發現,青壯期的成年人與30年前的同齡人相比,體能已經大不如前。因此,如何挽救幼童越來越貧弱虛胖的體質,便成為今日父母的最大課題之一。

台灣社會過於功利主義,學生往往被賦予考試升學為唯一出路的使命,甚至學校的體育課都挪為複習和考試之用,長久以往,一個個都變成新一代的「東亞病夫」!體能發展必須從小就開始培養,因此,從小孩會爬行開始,父母就應該為孩子打造一個可以儘量有利於小孩訓練基礎動作能力的環境,讓您的小孩成為一個身體強健的SuperKid!

打造你家的小孩成為SuperKid!拍攝提供/貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

何謂體適能

體適能(Physical Fitness)的定義,可視為身體適應生活、運動與環境 (例如溫度、氣候變化或病毒等因素)的綜合能力。體適能較好的人在日常生活或工作中,從事體力性活動或運動皆有較佳的活力及適應能力,而不會輕易產生疲勞或力不從心的感覺。在科技進步的文明社會中,人類身體活動的機會越來越少,營養攝取越來越高,工作與生活壓力和休閒時間相對增加,每個人更加感受到良好體適能和規律運動的重要性。

而積極參與體適能活動,可為幼童帶來以下的正面影響:

◎透過相關活動去認識身體不同部分的特徵和功能

◎配合身體動作與感知能力,對環境有更高的敏感度。

◎鍛鍊出良好的體格、感官機能和身體活動能力。

◎培養意志力、信心和勇氣。

◎建立保護自己的意識和能力

此外,外國研究亦發現,積極參與體適能活動的學童在學業成績、認知能力及課堂行為上都有改善;而比例過高的靜態活動,則與獲得較差的學業成績有統計學上的關聯。

積極參與體適能活動的學童在學業成績、認知能力及課堂行為上都有改善。

基礎動作能力養成 從2歲開始

良好的體適能,不但能讓幼兒身體強健,其心理發展與社交能力都可以得到明顯的助益,由此可見,體適能活動對於幼兒的全人發展極為重要!2-7歲是孩子基礎動作發展的重要階段,尤其學齡前的幼兒,大多數的學習都是來自家中,若父母能夠給予適當的環境與輔助,定能有效促進幼兒體能發展,讓孩童早早養成健壯的身體,快樂長大!

幼兒的基礎動作能力包括大肌肉(Gross Motor)和小肌肉(Fine Motor)技巧,以穩定、移動及操控身體:

(1) 大肌肉技巧

◎穩定性:伸展、卷縮、扭轉、彎曲、翻滾、躲避、平衡、翻轉、推拉等。

◎移動性:走、跑、跳、快走、滑步、踏跳、彈跳、跑步等。

◎操控性:投、接、打擊、踢球、踩球等。

(2) 小肌肉技巧

◎操控性:扣鈕扣、書寫、疊積木、剪紙等。

良好的體適能能夠讓幼兒身體強健,還能促進其心理發展與社交能力。拍攝提供 : 貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

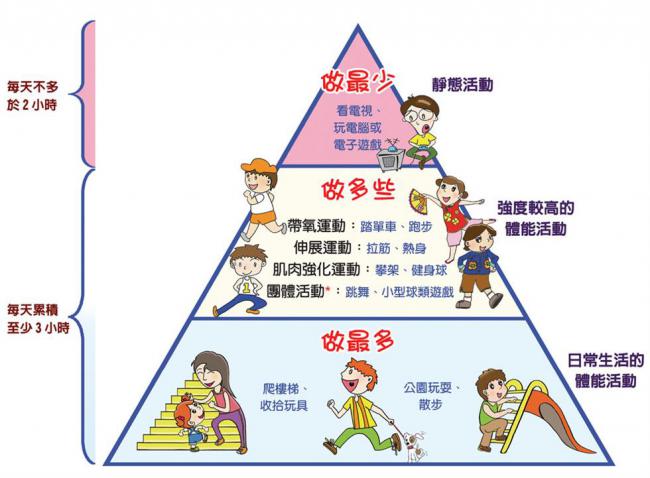

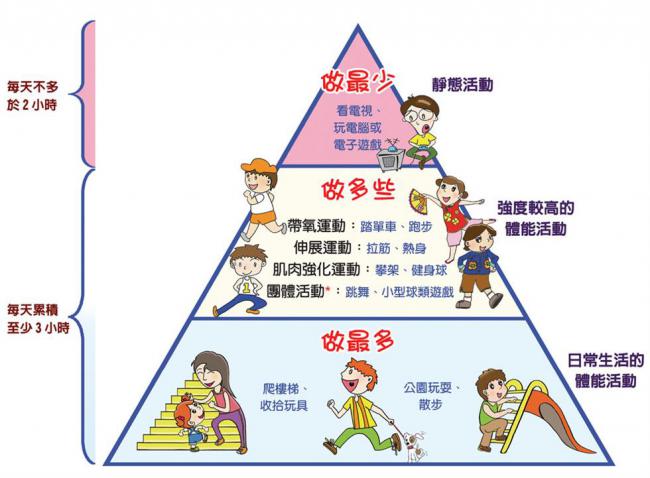

幼兒體能活動金字塔

根據以上原則,父母可以在家設計一些體適能活動來幫助幼兒的肌肉發展。香港衛生署提供了一個「幼兒體能活動金字塔」,可作為家長安排幼兒體適能活動的參考:

金字塔的最底層是建立活性生活模式的基礎,應佔全日體能活動的最多時間,建議鼓勵幼兒於日常生活中盡量多做。家長應於日常生活中多提供機會來增加幼兒的體能活動量,以促進幼兒的體能及動作發展。

第二層則包括不同形式的體能活動,活動強度一般比最底層的較高,而當中一些項目更能促進幼兒的健康體適能、基礎運動技能和社交技巧的發展。家長應讓幼兒於課餘時間多參與此類型的活動,讓他們的身心有更全面的發展。另一方面,幼兒應盡量減少進行金字塔最頂層所列的靜態活動,避免對其健康造成不良影響。

幼兒體能活動金字塔 (由香港中文大學健康教育及促進健康中心和衞生署共同修訂) ©香港衛生署

幼兒體適能活動的特性

1 幼兒活動傾向間歇性與劇烈性

幼兒時期是人生活力充沛的階段,他們一般比較不懂得如何調節強度,運動節奏往往會比較快,而且比較劇烈。但由於年紀小,耐力較成年人低,故運動時多以間歇性的方式來進行。另一方面,幼兒體力恢復得快,只需短暫休息便能再投入活動,因此,家長設計活動可以分段進行,讓小朋友有充分的休息,並適當補充水分,幫助他們調整身體節奏。

2 給予明確直接的鼓勵 增加其成就感

建立幼兒的成就感是有效刺激其學習意願的方法。在幼兒嘗試期間,父母可以設定較簡單的目標,並不時多給予鼓勵,以增加其成功機率。

3 動作技能從小培養

大部分的動作技能對於幼兒來說都十分重要,例如步行、跑及跳等等。良好及純熟的動作技能有助於幼兒學習自理的技巧,倘若孩童未能從小學習基礎體適能技巧,對於身體靈活度、反映、手眼協調和柔軟度都未能儘早訓練,他們將較難在成長後鍛鍊及掌握,也可能造成其他方面的學習障礙。

4 幼兒的專注力較差

幼兒體力充沛,但專注力較成年人為差。因此,家長安排體能活動時要注意時間的調配,發現小孩已經轉移注意力時便可以靈活調整活動,重新引起幼兒的興趣。

幼兒專注力較差,需注意引起其參與的興趣。拍攝提供:貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

幼兒體適能活動建議:分齡設計 讓孩子玩得更聰明

從零歲開始,隨著幼兒的成長,對於體能活動的需求與技能也會日漸提升,因此,爸媽最好根據不同的年齡層設計相應的體能活動,讓孩子在快樂遊戲中成長。

0~1歲 肢體發展+感覺刺激

這個階段的孩子,逐漸學會自己移動,從坐到爬,同時透過自己的眼睛與雙手來探索周遭世界。爸媽在設計遊戲時,可以利用一些會發出響聲或色彩鮮豔的器材或玩具來吸引其注意,讓他移動過來向父母取走該玩具,如此也是一種基本的人際互動遊戲。會有響聲的玩具,也可以刺激孩子的感覺器官,藉由敲擊或打鼓的遊戲,可以讓孩子立即得到聲音的回饋,讓他得到鼓勵,從而積極地去摸索出更多方法來製造更多聲響。

1~2歲 大肢體動作

這個時期可以多訓練孩子的大肢體動作及其協調性。1歲的孩子最重要的就是學走路,父母可以準備一個小桌子,再將玩具置於其上,讓孩子學習用跪姿趴在桌前,同時伸手去拿取玩具,這樣的動作可以訓練孩子學習使用臀部的力量,同時增加髖關節的穩定度。在1歲半之後,孩子多半會喜歡彈跳動作,此時父母可以拿一兩個玩具舉在手上,讓孩子學習跳起來抓取,此動作可以訓練孩子腳筋的力量,日後才不容易跌倒。1歲之後的孩子大多可以走路,是其發展大肢體動作的階段,此時父母可以準備一些球類玩具,例如輕盈的氣球或海灘球,讓孩子踢、追、打,或與父母玩拋接等等,不但可以充分運用到孩子的四肢,而且不慎打到孩子也不會痛,比較不會造成孩子排斥或害怕的負面影響。

2~3歲 精細動作+創意引導

在這個階段,主要要訓練孩子發展精細動作的靈巧度,可以讓孩子多多動手去操作,並以鼓勵引導的方式激勵其發展。父母可以準備一些彩色積木或拼圖等,訓練其小肌肉的發展。這個階段的孩子,由於平衡感較好,可以玩一腳站立,使用另一腳將球踢出的遊戲,也可以試著抱接彈地而起的皮球。

3~4歲 轉移孩子的好奇心

在這個階段中,孩子對於週遭許多事物都充滿好奇心,若爸媽告訴他不要碰,反而會更激發他的好奇,如此會更容易接觸到危險的事物。父母應該準備一些相應的玩具,轉移其注意力。這個時期的孩子有更多想像力,可以與玩伴一起玩扮家家酒的想像型遊戲,他們的肌力和肢體協調能力也更強,可以和爸媽一起玩拋接皮球的遊戲。

4~5歲 認知遊戲

4、5歲的孩子多半已進入幼兒園學習,其注意力更持久,也較能遵守遊戲規則。在這個時期,父母可以帶孩子一起完成一些策略性的遊戲,例如躲貓貓、黑白猜、紅綠燈等等,也可以進行一些需要道具的遊戲,例如躲避球、火車過山洞、折返跑木頭人等等,除了促進其手眼協調、提升專注力,還能訓練身體各部位的肌肉,或是預防不良的姿勢對身體造成影響。另外,也可以進行一些較為進階的遊戲,例如人體籃框、或是以網球大小的皮球玩拋接球遊戲。因此,需要準備的玩具有球類、玩具車、絨毛布偶等等,也需要注意其安全性,避免在操作時讓小朋友不慎受傷。

適當的體適能遊戲能夠激發孩子的潛力。拍攝提供 : 貝恩親子教室 運動星球/Oliver Wu攝影

責任編輯/Oliver Wu

參考資料

1.教育部體育署體適能網站 www.fitness.org.tw

2.《二至六歲體能活動指南》,香港衛生署 (2011)

3.《健康幼稚園獎勵計劃 促進幼兒運動能力實用指引》,香港中文大學醫學院公共衛生學院健康教育及促進健康中心 (2007)

4.《幼兒身體動作教學PPT》,國立臺中教育大學幼兒教育學系駱明潔副教授著作

5. 台北市幼兒體適能網站 gist.utaipei.edu.tw/ezfiles/99/1099/img/1101/index.html

2.《二至六歲體能活動指南》,香港衛生署 (2011)

3.《健康幼稚園獎勵計劃 促進幼兒運動能力實用指引》,香港中文大學醫學院公共衛生學院健康教育及促進健康中心 (2007)

4.《幼兒身體動作教學PPT》,國立臺中教育大學幼兒教育學系駱明潔副教授著作

5. 台北市幼兒體適能網站 gist.utaipei.edu.tw/ezfiles/99/1099/img/1101/index.html