運動星球

有效矯正不良姿勢改善腰部疼痛的關鍵動作-倒立逆伸展

2020-03-11

倒立(Handstand)又被稱為逆伸展,是近年來許多瑜伽愛好者或明星藝人們最愛做的動作之一,主要是強調運用一個動作可以訓練到全身肌群、啟動核心穩定以及調整體態改善腰部疼痛,甚至連醫生在進行慢性腰背痛患者治療時,都推薦先進行倒立這項訓練,來改善腰背疼痛的問題,因此,他們又稱為「反轉療法(Inversion Therapy)」。

十分受到歡迎的倒立(Handstand)能有效解決腰背疼痛的問題。 ©organicauthority.com

什麼是反轉療法?

與瑜伽的頭部倒立姿勢有點不同的反轉療法,只要是透過懸吊或是反轉機將你的頭腳位置顛倒,以拉伸脊柱並緩解背部疼痛的技術;從理論上講,通過轉移身體的重力,壓力可以減輕背部的負擔,同時還可以為脊柱提供牽引力。由於這些原因,反轉療法可能對患有以下疾病的人有益:慢性下腰痛、坐骨神經痛、脊椎側彎或血液循環不良。

最好的倒立角度

那倒立一定要180度嗎?像有的人會用腳掛在單槓上。根據FANS的醫學博士Lali Sekhon所說,即使倒立15度角時,你的身體也能感受到輕微的肌肉伸展,並有利於增加身體的血液和淋巴循環,大多數的人角度不宜超過60度,因為這個角度內脊椎能有最大的減壓效益。

倒立的時間

一般來說每天大約採用30-60秒的時間開始,然後逐步增加到1-2分鐘左右,無論你是訓練或是治療,都必須先與你的醫師或物理治療師討論過後,再進行施做,這樣除了可以避免運動風險之外,還能讓效果更加良好。

反轉的4個潛在好處

1.減輕腰痛

根據2013年的一項研究報告,調查了47位患有慢性腰痛的患者,將他們隨機分為仰臥0°、內翻-30°與內翻-60°三組,分別在8週內進行每週4天於0°、-30°或-60°處完成3分鐘×3組的反轉治療計劃;期間並量測包括使用視覺模擬量表(VAS)對疼痛進行評分,腰部脊椎關節的靈活性以及軀幹屈肌和伸肌在60o / s時的等速肌力。最終研究結果發現,在60°的治療角度上面可以有效的減輕背部疼痛,並改善身體的柔軟性與肌肉強度。

2.改善脊柱健康

從理論上來講反轉療法可以改善椎間盤之間的間隙並緩解壓力,這對於椎間盤突出的患者有許多的好處;因為,無論我們身體是處於坐、跑或彎曲等運動時,都會對這些關節部位造成壓力,當椎間盤的壓力增加時就會引發背痛或壓迫到神經等風險;因此,適時的倒立或反轉身體能讓我們的脊椎壓力降低恢復健康。

3.增加靈活性

進行倒立的運動可以為身體帶來更多的靈活性,一個小動作改善脊椎的壓力將能更有助於身體的狀況,當訓練一段時間之後,你可能就會發現身體的彎曲和伸展就會變得更加容易,另外,倒立也被認為是可有效率的改善姿勢,如果你是屬於長時間做在辦公室的人,將會感受特別強烈。

4.減少手術需求

根據2012年發表在殘疾與康復(Disability and Rehabilitation)醫學雜誌上的一項試點隨機試驗顯示,由於椎間盤突出症而導致的一些背痛和坐骨神經痛患者如何能夠避免手術。參與這項實驗的共有26位患者,他們被隨機分配到內翻+物理治療(13位)與對照組物理治療(11位),結果採用內翻+物理治療的人有10位(77%)避免了手術;而對照組的只有2例(22%)避免了手術,最後,這項研究結論得出,增加反轉治療法能減少手術治療的需求。

結論

無論是反轉治療或是瑜伽動作的頭頂倒立,最終的目的就是消除脊椎的壓力,並增加血液循環,另外,對於一些患有慢性下腰痛、坐骨神經痛、脊椎側彎或血液循環不良的人來說,倒立這項訓練動作對於身體是有潛在的幫助,至於,你該每週進行幾次;每次該進行多長的時間,就必須要先請教專業的醫生或教練來進行評估。

資料參考/healthline、draxe

責任編輯/David

運動星球

刷牙也能練肌力! 6個助高齡者遠離肌少症的生活動作

2022-05-24

高齡者想要享受退休後的樂齡生活、保持老當益壯的秘訣是養成運動的好習慣,搭配健康飲食與良好的生活型態,才能遠離疾病。國民健康署吳昭軍署長表示,在 COVID-19 新冠肺炎疫情下,要預防長輩因運動頻率減少等原因而導致肌少症的發生,國健署提供 6 個生活化動作,讓高齡者從起床開始,將運動融入日常生活,遠離肌少症。

刷牙也能練肌力! 6個助高齡者遠離肌少症的生活動作 ©seniorsmatter.com

長者日常 6 動作

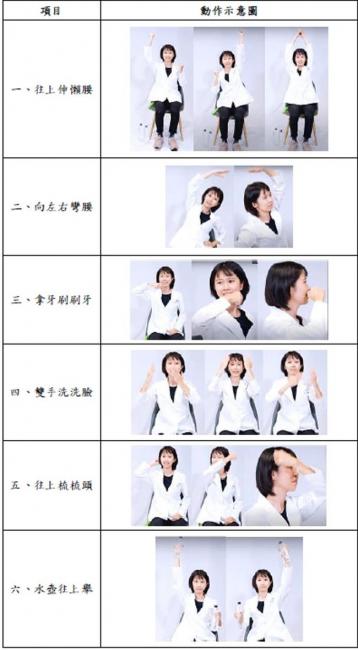

6 個動作包括:「向上伸、左右彎、刷刷牙、洗洗臉、梳梳頭、舉高高」,鼓勵長者將日常起居的活動,融入在居家運動的一環。

動作1. 往上伸懶腰:早起最重要的一個動作,舒展上肢筋骨,作為起始動作;雙手上舉時大拇指朝上,手往上舉避免肩關節夾擠。

動作2. 向左右彎腰:一手高舉過頭向對側彎,分別向左邊及右邊彎腰,伸展腰部,預防腰痠背痛。

動作3. 拿牙刷刷牙:刷牙動作以訓練維持日常生活功能,口腔保持清潔,避免手部關節攣縮。

動作4. 雙手洗洗臉:洗臉動作以訓練前臂及肩膀運動,延緩肩關節老化。

動作5. 往上梳梳頭:梳頭動作可增進肩膀活動度,還能舒緩肩頸痠痛。

動作6. 水壺往上舉:水壺如啞鈴一般,雙手各拿一瓶水壺上舉,可訓練三角肌、 斜方肌、肱三頭肌。

長者日常 6 動作

運動+飲食 肌少症快跑

國民健康署提醒,防疫期間不論在室內或室外運動,都要記得維持個人防護、保持社交距離、適時配戴口罩、勤洗手,建立良好的衛生安全習慣。

除了上面介紹的 6 個動作之外,為維護長者日常生活功能,看似平常的洗碗、洗衣或掃地等家務,都是增加身體活動的選擇之一,只要適度增加動作的幅度、力道及時間,不但可以協助肌力提升,還可以降低長者衰弱風險,搭配均衡飲食(尤其蛋白質的補充)及充足的睡眠等,減少肌少症的發生。

資料來源/衛生福利部國民健康署

責任編輯/Dama

運動星球

足繭和雞眼的原因與解決步驟 揪出體態平衡與疼痛的根源!

2019-12-19

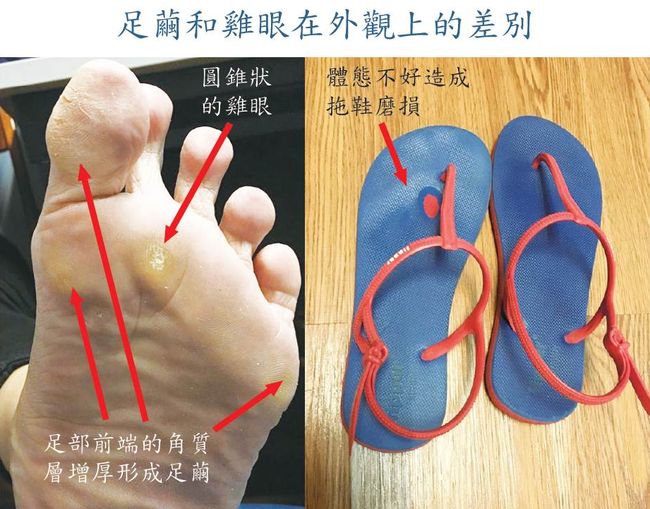

體態或姿勢不正確、長時間走路或跑步、穿了不合腳的鞋,常讓腳底長繭或生成雞眼。但你知道,雞眼和足繭其實同樣是因為局部表皮角質層過度增厚,兩者名稱只是代表嚴重程度的差異嗎?在運動星球.莫克文化出版的《體態平衡與疼痛的根源》書中詳細介紹了兩者的形成機制、可能原因,更進一步提供解決雞眼和足繭的方法步驟。

足繭和雞眼的原因與解決步驟 揪出體態平衡與疼痛的根源!

足繭是比較輕微的情况,因為在站立(體態和姿態)和行走(步態)過程中足部施力不平均,造成局部持續摩擦,而產生輕度的足部角質層增生變厚。雞眼則是嚴重的壓迫與摩擦,表皮為了保護其下的軟組織結構,會造成局部表皮角質過度增厚,且角質呈圓錐狀,朝皮膚內部擴散變硬;外部則呈現白色的固狀隆起,走路時會壓迫其下的韌帶及神經末梢,造成疼痛,嚴重者甚至寸步難行。

雞眼通常發生在腳底,尤其是腳骨異常凸出或壓力較大處,例如腳掌前半部的內側、中間或外側部位,以及足跟部位、腳掌中間外緣部位。雞眼與足繭發生的原因和好發部位有關聯,主要原因有:

1. 足部先天或後天異常:包括先天的足弓過高或過低不平衡,如扁平足和高弓足;或是後天形成的平底足,同時兩側足部高低不平衡。扁平足的雞眼好發在足部的內側,如腳拇趾內側、腳掌前方;高弓足好發於足部外側,包括第五小腳趾外側或者在足跟外側產生厚繭及雞眼。一個人也可能左右雙腳同時出現不同部位的雞眼。

2. 不良的站姿習慣(姿態不良):個人習慣或者長期的工作需求,也會影響 體態和姿態,進而把上身不良姿態的重力落到支撐身體重量的雙足上,讓 足部承受不平均的重力,而產生雞眼問題。

3. 下肢曾受過傷:下肢受傷後如果沒有盡快處理,患者會為了避免疼痛,產生代償作用形成身體歪斜,久而久之使體態不正常,影響雙腳的力量分配不平均,造成雞眼。

4. 不合腳的鞋子:這是個非常重要也可以較快改善的因素。當鞋子不合腳或者過緊,使趾間、趾背與小趾外側等部位長時間受摩擦與壓迫,造成局部皮膚角質層增生,導致雞眼。

5. 糖尿病患者的足部血管神經病變:糖尿病患者因為足部神經麻痹,缺乏知覺,而加重行走時的重力偏差,使足部磨損造成特別嚴重且大的雞眼。雖然沒有疼痛感,卻容易發生足部細菌感染,甚至因此截肢。

6. 慢性關節炎:腳踝或膝蓋關節發炎而造成行走困難的患者,為了減輕關節疼痛而將身體重心偏移,影響體態,使足部承受不平均重力而產生雞眼。

左圖:慢性雞眼形成組織壞死而產生傷口/右圖:糖尿病患者特別嚴重的雞眼

見微知著,一個再普通不過的小問題,也可能隱藏著具體的健康威脅,足以影響全身健康。雞眼治療的困難在於,雞眼本身的治療無法讓雞眼斷根,所以許多患者在看似改善後又復發。因此,治療雞眼的根本方法是改善上述引起雞眼的原因,雞眼自然消失且不再復發,以下治療3步驟:

第一步:用剪刀剪除外層較厚的角質層(醫療院所的醫師可使用銳利的手術刀一層層刮除),能迅速減輕走路時雞眼壓迫內部韌帶的疼痛。

第二步:用外敷的強酸如水楊酸、含水楊酸的治疣液,逐步軟化角質層,之後再慢慢由外而內一層層刮除角質層。

第三步:著手改變造成雞眼根本問題,包括減輕體重、穿合腳的鞋子,鞋頭足夠寬大,鞋子材質不要太硬,最好具備緩衝壓力和吸震功能,並盡量避免長時間穿高跟鞋。再者,可依自己的腳型量身訂製個人化的足弓腳正器,改善不正常的足踝關節、足弓與體態。

書籍資訊

• 文章摘自莫克文化, 蔡定成、葉明嘉、張嘉和合著《體態平衡與疼痛的根源》一書。

本書特色

來自馬來西亞,診治過近千位個案,並致力於推廣體態矯正的自然療法醫師蔡定成團隊,「從腳到頭」為你掃描足底、膝蓋、腰臀到肩頸頭痛的問題點。並從內而外分析自律神經、骨骼與肌肉筋膜如何影響疼痛﹖又該怎麼預防、矯正與治療﹖

全書抽絲剝繭為你解答﹕疼痛的源頭﹖體態歪斜如何形成﹖生活上必須修正的不良姿態﹖有效步態和不良步態的差別﹖如何從足態預測體態的問題﹖扁平足無法改變嗎﹖胃痛、慢性咳嗽、頭暈頭痛的根本原因﹖

全書精闢分析提出解套方案﹕扁平足等各種足弓的改善方案、膝蓋疼痛退化的解決方案、頭頸疼痛和駝背的預防方案、脊椎側彎的預防黃金期與矯正治療、自律神經失調可能出現的症狀、鞋子和鞋墊的選擇與使用技巧

• 更多莫克文化《體態平衡與疼痛的根源》一書資訊 請點此