運動科學網

跑步經濟性 - 跑步效率高低是這樣測出來的

2020-06-02

有跑步習慣的人,應該對「跑步經濟性 Running Economy」這個詞不陌生,因為這是一個很常在跑步訓練時提到的概念。但實際上,跑步經濟性在運動科學上的定義與影響的因素到底是甚麼呢?是體重胖瘦?跑力高低?配備輕重?還是...或許對大多數的跑者而言,這個問題並沒有很清晰的解答。

跑步經濟性 - 跑步效率高低的關鍵指標

跑步經濟性是甚麼?

跑步經濟性代表的意義是跑步效率,它的概念是:固定速度下,穩定跑步消耗的攝氧量,攝氧量越少表示跑步經濟性越好。其中,攝氧量會除以體重,表示人體每公斤所消耗的攝氧量,這個動作稱之為體重標準化,目的是避免不同體重影響到攝氧量的絕對數值。會使用攝氧量是因為人體在生產能量的過程大部分都需要消耗氧氣,攝氧量越大表示能量消耗得越多。舉例來說,如果相同速度下跑者A 的攝氧量消耗比跑者B 還要大,表示他需要比較多的能量才能跑到相同的速度,這意味著在跑步的過程中,跑者A 跑步效率較差,浪費了較多的能量。

相同速度下跑者A的攝氧量消耗比跑者B大,意味著跑者A 跑步效率較差

跑步經濟性怎麼用?

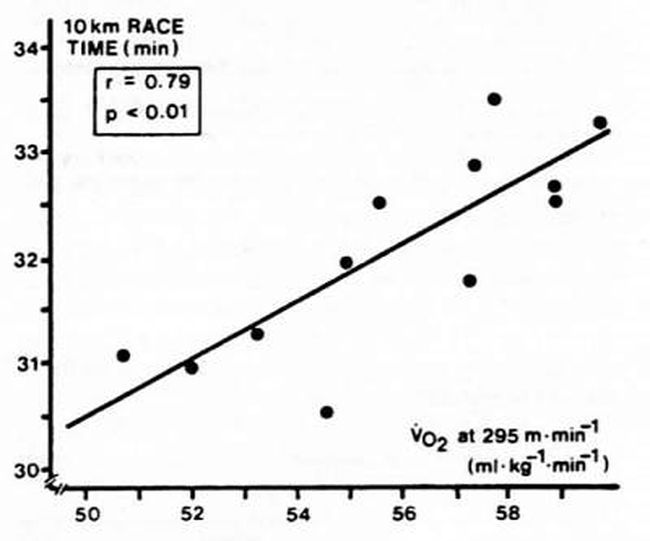

知道了跑步經濟性之後,對我們有甚麼好處呢?對於長距離跑步而言,擁有好的跑步經濟性非常重要,因為長距離的跑步幾乎會耗盡人體儲存的能量,所以要盡可能節省能量的浪費。理論上,兩個體能條件相近的跑者,跑步效率較好的跑者能用較短的時間完成同樣的距離。這點可以從一些相關的研究中證明,例如下圖,研究結果顯示跑步經濟性越差的跑者,跑完10公里的時間越久。因此,增加跑步經濟性是很重要的跑步訓練。

跑步經濟性和跑步表現的關係 ©《Medicine and Science in Sports and Exercise》

但跑步經濟性要如何增加呢?許多研究嘗試回答這個問題,國際的運動醫學期刊發表了一篇研究整理了相關的結果,發現觸地時間較少、垂直震幅較低、下肢剛性較大、下肢轉動慣量較低,以及較堅硬的鞋子有助於提高跑步經濟性。不過這篇研究是針對新手或是業餘選手受短期訓練(小於13周)造成的影響,作者也提到未來的研究需要更進一步觀察長期訓練造成的效果。

跑步經濟性的限制

跑步經濟性代表跑步效率,但是要如何在長期訓練下提高跑步經濟性,仍是一個研究中的課題。除此之外,由於量測攝氧量的機器通常十分昂貴,且無法在室外使用,一般大眾較難直接得知自己的跑步經濟性,對非菁英跑者的應用性不高。近年來,許多研究嘗試用更簡單的參數取代跑步經濟性,但仍無一個確切的共識,期待後續的研究可以在跑步經濟性的應用上有突破性的進展。

用儀器測試攝氧量 ©運動科學

參考文獻:

Conley, D. L., & Krahenbuhl, G. S. (1980). Running economy and distance running performance of highly trained athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12(5), 357-360.

Moore, I. S. (2016). Is there an economical running technique? A review of modifiable biomechanical factors affecting running economy. Sports Medicine, 46(6), 793-807.

撰文/王恩慈、相子元

*文章授權轉載自《運動科學》網站,原文:何謂跑步經濟性?

/ 關於 運動科學網 /

在國立台灣師範大學的實驗室裡,一群由相子元教授帶領的研究團隊正全心投入運動科學研究,和你一樣對未知的領域充滿探索熱忱。

面對運動科學興起的熱潮,許多人想瞭解正確的運動資訊卻不知道從何下手? 運動科學網持續更新經過科學驗證的運動知識與運動觀點。不論是創新產品、研究結果,甚至是專業理論,我們都會轉譯成簡單易懂的文字,讓讀者利用最短的時間瞭解運動的最新趨勢。

為了讓健康的運動觀念進入日常生活,我們創立了運動科學網;為了讓正確的運動知識提升生活品質,我們創立了運動科學網,我們致力於運動科學的研究,希望這些努力不僅僅侷限於學術領域中,而是讓熱愛運動的普羅大眾更健康快樂地運動。

Heho健康

重訓閉氣用力小心「努責現象」 頭暈痛、心悸、暈厥甚至導致中風

2021-04-14

日前有新聞報導,一位 23 歲的男模深夜運動時,突然心臟不適暈倒,送醫搶救後仍宣告不治,判定為主動脈剝離導致血管阻塞。大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示,主動脈剝離多數發生在 50 歲以上的高血壓病人身上,除非本身有先天性疾病,否則很少發生在年輕人身上,但仍有一種情形可能是例外,就是「閉氣用力」。

近年台灣吹起健身風,不少人喜歡到健身房運動鍛鍊身體,楊智鈞指出,他曾在健身房看到民眾「練太用力暈倒」的情形,健身界稱為「努責」,醫學上來說就是「持續閉氣用力」的意思。

重訓閉氣用力小心引發「努責現象」 頭暈痛、心悸、暈厥甚至導致中風

生活中「持續閉氣用力」常見的例子就是搬很重的東西,一般人吸飽氣、出力的瞬間會習慣閉氣。同樣的,在做重量訓練時也會閉氣出力,此時會導致胸腔內部壓力瞬間增高,輕者會頭暈目眩,嚴重時可能暫時影響血液回流而短暫休克,有時甚至造成大動脈受傷。除了搬重物、重量訓練,如廁解便時也會閉氣用力,有些人上廁所到一半突然休克在廁所裡,就是這種情形。

用力憋氣改變血壓 引發「努責現象」

衛生福利部南投醫院復健科醫師林建仲表示,當於重量訓練如硬舉或臥推時、搬起重物時、運送移動重物時、用力解便、咳嗽、嘔吐、打噴嚏的時候,有些人會出現用力閉氣或有憋氣行為,就可能引發「努責現象」(Valsalva maneuver),產生短暫頭暈、頭痛、心悸甚至短暫暈厥等情形。

持續的閉氣用力造成血壓下降、脈壓差減少,可能發生昏厥情形

林健仲表示,平常人深呼吸之後閉氣用力,這個動作會造成聲門關閉 (glottis closed) 、胸內壓力上升以及腹腔壓力上升,進而出現一系列心臟血管的血液動力變化,包括用力初期增加的機械性胸腔壓力,會出現短暫的血壓上升,脈壓差(指收縮壓與舒張壓之間的差值)稍增加,但可能只維持2、3秒。

接下來如果還持續的閉氣用力,由於胸腹腔壓力上升,下腔靜脈回流的減少,心臟的血液輸出量降低,反而造成了血壓下降,脈壓差減少,在持續閉氣用力期間,可能會發生昏厥的情形。

努責現象可能衝擊硬化血管 造成中風

林健仲表示,發生低血壓會造成腦部或身體其他部位血液灌流不足、腦部缺氧。另外,在用力初期以及恢復期發生的血壓上升現象,也有可能因為衝擊到硬化的血管,造成血管壁上的斑塊脫落,進而形成了腦血管栓塞性的中風,所以有這方面病史的人,運動時一定要特別謹慎評估自己的狀況。

楊智鈞主任提醒民眾務必注意以下三點:

1. 重量訓練時要選取適當的重量,出力的時候記得全程吐氣、避免憋氣。

2. 深夜血壓容易變動,建議運動時段以早上 8:00-11:00 及下午 2:00-5:00 為主,是較適合一般人運動的時間。

3. 提重物、解便太用力也容易憋氣用力,提重物要量力而為,預防解便過於用力,則記得多吃蔬菜水果避免便秘。

圖文/林以璿

/ 關於Heho健康 /

什麼是「Heho」?Heho = Health & Hope

我們有最豐富的健康、運動、休閒、養生、美食,和人生經驗的心靈分享……我們有動人的小故事,更有醫生、護理師、營養師等專家對於健康和生活的建議,為大家帶來健康與希望。而我們的小心願是:您能喜歡這份用心,並分享給您的朋友!

【Heho官網】

運動星球

長距離跑者必備的專業鞋款 ASICS GEL-NIMBUS 21

2019-01-08

專業運動品牌ASICS最具代表性長跑鞋款GEL-NIMBUS 系列精益求精再升級,全新GEL-NIMBUS 21系列搭載革新中底科技,為穿著者提供更卓越的舒適體驗,讓長跑跑者可以跑得更持久、更長遠。為配合正常足型跑者需求,GEL-NIMBUS 21中底配備ASICS嶄新的FLYTEFOAM PROPEL 與FLYTEFOAM LYTE緩震科技,以確保良好回彈性和活力輕巧的奔跑體驗。

ASICS GEL-NIMBUS 21 是為緩衝需求的跑者打造的旗艦款長跑跑鞋,能幫助跑者舒適得跑得更遠。

全新升級元素

ASICS 藉由改良科技為跑者帶來滿意的穿著體驗,如今已儼然成為舒適跑鞋的代名詞;最新GEL-NIMBUS 21在今年也再度帶來全新升級元素:

1.包覆合腳:GEL-NIMBUS 21提供更寬大的前腳掌空間。鞋款採用用緹花網布與鞋面立體印刷,不僅能夠適應跑者足部動態,且透氣並貼合腳型。

2.彈性緩震:GEL-NIMBUS 21中底搭載FLYTEFOAM PROPEL和FLYTEFOAM LYTE科技,帶來更優異的足部體驗。FLYTEFOAM FLYTEFOAM LYTE則造就了ASICS亞瑟士更為輕量的中底,並在此基礎上融合奈米纖維材質,進一步增強了中底耐久性。

3.強大吸震:鞋款於前腳掌及後足等承受高衝擊位置精準配備GEL亞瑟膠,減少對身體帶來的衝擊和負荷,同時確保在合適的位置為跑者提供卓越避震性能。

ASICS GEL-NIMBUS藉由改良科技為跑者帶來滿意的穿著體驗,已成為舒適跑鞋的代名詞。