運動星球

減脂期也能不掉肌肉?要讓肌肉線調更明顯的你不能不知道

2020-06-30

「減脂又能不掉肌肉量」絕對是每個在健身的人都想要的結果,然而,這樣的結果卻不是拼命訓練就可以達成的目標,你必須要先了解「熱量」這個十分重要的神秘角色!一般人都知道在減重的時期,必需要先創造出所謂的「負能量」也就是赤熱量,簡單來說就是消耗的熱量必須要大於攝取的熱量,並達到負能量平衡。

「減脂又能不掉肌肉量」絕對是每個有在健身的人都想要的結果!該如何操作才能達成目標?

熱量攝取該減多少?

然而,要在減脂的同時又可以維持肌肉的方式,重點就在於減少10-20%的熱量攝取,而不是大家常聽到的減少300-500大卡這樣通泛數字,必需要透過每個人的每日總消耗熱量(TDEE, Total Daily Energy Expenditure)來進行調整。這樣相對適度的減少熱量攝取創造出赤能量,就可避免造成新陳代謝變慢,因為,身體會自動判別並透過氧化更多的脂肪來對應熱量的減少。如果你為了能快速減重或減脂,採用大幅度的減少熱量攝取,身體除了不會釋放出大量的脂肪來供給能量之外,反而還會因為代謝適應性(Metabolic Adaptation)的問題降低新陳代謝的速度,這也是我們人體的一種保護機制。

每個人減脂減重都該減少攝取300-500卡路里嗎?

有一項研究發現,當我們在進行限制熱量的飲食時,身體的代謝率會比體重減輕時所能釋放出熱量要來的低,此外,當身體發生大量卡路里不足時,身體就會使得蛋白質氧化作用增加,這就有可能會導致肌肉組織的流失與基礎代謝率降低。

減脂適當百分比

如果以運動生理學的理論來說,要消耗4500大卡的熱量基本上會用掉約0.5kg的脂肪,因為,1g的脂肪會產生出9大卡的熱能,但實際上我們人體的運作並沒有這麼的簡單,這是由於脂肪的減少是取決於原先熱量的攝取量,例如原本男性每週攝取21,000大卡/女性每週攝取14,000大卡;如果兩個人開始每週都同時減少4500大卡的熱量攝取,就會變成男性每週攝取16,500大卡/女性每週攝取9500大卡,依據上面所說的消耗4500大卡基本上會用掉約0.5kg的脂肪,這樣是否兩人都會減去0.5公斤的脂肪?答案是否定的!

減少熱量的攝取每個人都該以自己的TDEE再減少10-20%為基準。

這是因為男性在熱量的攝取上減少約21%左右,因此有可能會每週成功的減去0.5kg的脂肪;但女性有可能會在前1-2週順利減去0.5kg的脂肪,接下來就會大量的減掉肌肉量,這是因為她的熱量攝取減少約32%左右,因此,身體開始啟動保護機制減少脂肪的消耗進而轉換為消耗蛋白質,來供應我們日常身體運作之所需,這樣的情況將會非常的嚴重;除了會讓新陳代謝與肌肉消耗之外,還會減緩脂肪消耗。

結論

因此,當我們為了能有效率減脂的同時保留難得的肌肉量,就必須要特別注意減少熱量的百分比,以TDEE的數據再減少10-20%的熱量,將會是不過度影響新陳代謝效率之下燃脂效率最好的熱量攝取比例。10-20%這樣的數據比例有可能不會讓你每週減少0.5kg的脂肪可能會變成10天,但最少你減去的是脂肪而不是肌肉量,所以千萬別再認為少吃就可以變瘦或是每天減少300-500大卡熱量就好,懂得運用更精準更科學的方式,才能讓瘦身減脂更加的有效率並更加健康。

資料參考/prevention、dailyburn

責任編輯/David

運動星球

科學合理的減肥方法是什麼? 訂瘦身計畫前先看3大原則

2021-01-13

168 間歇性斷食法、減糖飲食、生酮飲食...現在許多「流行」的減肥瘦身法都打著根據科學,但你知道一種科學合理的減肥方法應該是什麼樣的嗎?它至少應該具備以下3個特點。

科學合理的減肥方法是什麼? 訂瘦身計畫前先看3大原則

1. 可持續使用

一種科學的減肥方法首先要能可持續使用。這就要求它必須是健康的,不健康的方法你肯定也不敢一直用。其次,使用起來難度也不能太大,太「反人性」肯定也不行(比如極端限制飲食)。

我前面講過的、或完全不合理或有不合理之處的減肥方法大都存在這個問題。這些方法人不可能用一輩子。用一輩子,要麼有損健康,要麼用起來難受,或者兩者都有。

再比如吃代餐減肥或吃減肥藥減肥,也存在這種問題。就算它們有效,你也不可能吃一輩子代餐、吃一輩子減肥藥,但你一旦停用立即反彈。更不用說,在這個過程中你的身體也被搞壞了。

減肥,必然會對生活做一些改變,而科學合理的減肥方法, 對生活做出的改變一定是不損害健康的、積極的、正面的。比如一種減肥方法讓你從油膩的飲食方式,逐漸改變成為清淡的飲食方式,這就是科學合理的。

運動也一樣。過量運動損壞身體,並且不可能長期堅持,所以也不是一個科學合理的減肥方法。

2. 可以最大程度地防止反彈

科學減肥方法要具備的第二個特點,就是能最大程度地防止反彈。任何一種減肥方法,如果不關注反彈問題,就是只能短期使用的減肥方法,或者是唬弄人的減肥方法。減肥如果不考慮反彈,根本沒有意義。

瘦下來容易,但如果瘦幾天又胖回去了那還是白搭。我們要的是美麗、健康一輩子,而不是「雲霄飛車」式的忽胖忽瘦。

防止反彈有很多方法,但有些減肥不反彈的方法其實等於沒有方法。比如生酮減肥防止反彈的前提就是,要一直堅持生酮或準生酮飲食。這不是個「厚道」的方法,跟沒有方法一樣。因為人體處於生酮狀態,畢竟不能說是一種良好的健康狀態,不建議長期保持。要你長期保持生酮狀態來控制體重,如同服用減肥藥防止發胖一樣,那是需要吃一輩子的事情啊。

真正有意義的防止反彈的減肥方法,是能夠改變生活習慣,把你變成一個擁有健康的「瘦子習性」的人,這才解決了根本問題。所以,任何不關注反彈問題,或者只是治標不治本地防止反彈的減肥方法,都不能算是一種科學合理的減肥方法,要用也只能短期臨時使用。

真正有意義的防止反彈的減肥方法,是能夠改變生活習慣,把你變成一個擁有「瘦子習性」的人

3. 減肥方法要全面

減肥必須多管齊下。比如我一般要求減肥時,飲食結構、飲食量、運動、活動、心理這5個方面,至少做到前4個,才能算基本合格。如果一種減肥法只有飲食控制而沒有運動,不行。只有飲食量限制,沒有合理化的飲食結構,也不行。缺少活動方面的要求,還是不行。理想狀況下,心理方面的關注也會是不可或缺的一環。

為什麼減肥要多管齊下?一個原因是,多管齊下每一方面的難度都會降低。比如光靠少吃,那就不如少吃加多動,這樣的話,少吃不用吃得太少,多動也不用運動得那麼累,減肥就更容易執行和堅持下去。

另外,減肥多管齊下也是必需的。任何一個方面出問題,都可能導致減肥全盤失敗。比如很多人會抱怨「我運動了,也運動得很辛苦,為什麼還瘦不下來?」很多時候就是因為飲食控制做得不好。因為運動常常會讓人食慾增加、多吃。如果你不控制飲食,熱量攝入不能保證不增加,那麼運動減肥往往會失敗。 還有些人運動了但沒瘦,是因為他雖然拿出時間運動了,但因此認為別的時間可以休息,於是形成這樣一種狀態:每天運動半小時,其餘的時間能坐就坐著,能躺就躺著,減少了很多活動,總體熱量消耗反而比以前還少了,當然也不可能瘦下來。

最後,從心理方面看,有的減肥者運動、飲食做得都不錯, 但在心理方面沒做到位,減肥時哪怕遇到一點小的挫折,就可能心態崩塌,導致減肥徹底失敗。

有的人存在暴食問題,這也需要從心理層面去改善。辛辛苦苦飲食控制加運動減肥了半個月,也初見成效了,但是一次暴食,心理崩潰,可能之前的減肥成果就完全毀了。

減肥一直失敗的人,有時候,往往問題就是出在心理層面上。

不過,減肥過程中方法必須全面,但也要有主次之分。在減肥的幾個因素中,最重要的就是飲食。所以我強調:減肥,在方法全面的基礎上,要認識到飲食始終是位於首位的。 拿運動和飲食兩個因素來說,很多人一提到減肥,首先想到的是去做運動,卻忽略了飲食控制的重要性。所以結果往往就是,單純靠運動減肥的人很少能看到成效。

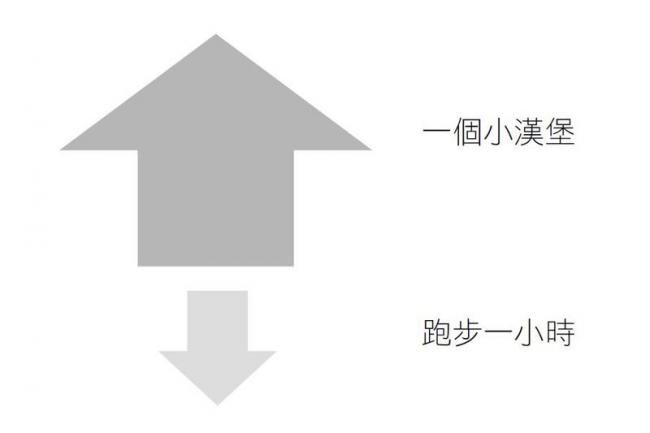

有不少科學研究也能說明這個問題。運動消耗熱量比較難,這不用我說大家都知道。一個中等身材的女性辛辛苦苦跑步1小時,也就消耗300~400卡熱量;而喝一杯奶茶加上一兩塊小餅乾,差不多就有300~400卡熱量了,一個小漢堡熱量甚至能達到500~600卡。

所以,任何減肥方法如果不做有效的飲食控制,減肥效果都很難保證。飲食控制,是減肥的核心。

熱量攝入太容易,而且很舒服;熱量消耗太難,而且很痛苦

總結

一個科學健康的減肥方法,可持續、不反彈、多管齊下這三點要求是必須要滿足的。

我們永遠要記得,減肥是個系統工程,簡單粗暴的方法很難做到科學合理。大家以後如果遇到任何流行的減肥方法,都可以對照這三條來分析、判斷一下這種方法是不是科學合理。

說到這裡,有的讀者可能會想,滿足這三個要點的減肥方法固然是科學合理的,但會不會非常難呢?其實也不會。我們強調科學減肥的複雜性和全面性,其實是從理念上講,而具體到實際操作的方案,則要求實用、好操作。 也就是說,在認識上,大家要明確減肥足夠複雜,但在實際操作上,只需要照著我推薦給大家的減肥方案(其中包括一套簡單直接的「萬能食譜」)執行就行。這是我的一貫風格。

書籍資訊

◎ 文章摘自莫克文化出版,仰望尾迹雲著作《減肥,我要飽飽地瘦下去》一書。

本書三大重點:

一、為方便讀者記憶和使用,書中將五大類食物的熱量用「口訣」的方式概括出來。

二、本書以大量國內外科學實驗資料為依據,分析了目前市面上流行的減肥方法,把它們的優勢、缺點、哪些體質的人可以用、哪些身體條件的人不建議使用,均清楚說明。

三、本書最核心的內容-全食減肥法,這是一套讓你不再因為恐懼減肥=禁食(不吃主食、不吃肉、不吃零食)而止步的方法,這也是一套「萬能食譜」。不同性別、不同體重的人,只要按照食譜要求來飲食,有減肥空間的人可以21天輕鬆減去約3.6公斤純脂肪。

• 更多莫克文化出版《減肥,我要飽飽地瘦下去》一書資訊請點此

運動星球

4種迷思,告訴你正確瘦身的方式

2016-09-23

空腹下運動、更有效果嗎?

自前一天晚餐到隔天早餐都沒有進食的話,胃裡沒有東西,血糖也會比平常還要低。

值得注意的是,血糖是血液中所含的醣類,如此一來會導致血糖低於平常的水準,而非脂肪。因此如果血糖降低,就等於失去了與脂肪競爭的力量。

這裡再告訴讀者一個事實:「運動當中,脂肪與醣類何者被消耗、消耗多少,取決於運動前攝取了哪一樣。」如果運動前攝取的是醣類,尤其是醣類中較容易被分解的單醣類,那麼就會消耗較多的醣類;但是如果運動前攝取脂肪的話,脂肪不僅在運動當中不太會被消耗,反而有可能拉長消化的時間,引起胃部不適與疼痛。

綜合以上兩者來看,我們可以得到這樣的結論:「吃過早餐或其他東西再運動的話,與脂肪競爭的醣類會被消耗更多,而非脂肪。且血糖會再度升高。」排除脂肪被消耗較少的原因外,最後剩下的只有早起不吃早餐,在空腹下運動的方法了。

這是多麼聰明的方法啊?如今是不是只要在空腹下運動就好啦。空腹下運動,其結果會使運動消耗更多的脂肪。比起正常用餐的情況,這些多出來的脂肪消耗量使脂肪運動消耗量的比例增加約有百分之十∼百分之十五。即使這些都具備理論性與實際性,不過在許多方面並不符合現實情況,也不符合運動能力還不夠強的人。

雖然在吃早餐前,血糖處在較低的狀態,但不是說運動當中完全沒有消耗到血糖。我們的身體為了維持正常的血糖,避免低血糖的狀況發生,就會把目標轉而放在肌肉,藉以充當運動中提供消耗的血糖。這種情況通常出現在飢餓或是過度限制飲食的攝取時,不過因為會消耗肌肉量,因此不是好的方法。雖然可以立刻看到效果,卻會造成溜溜球效應。空腹下運動時,為了維持運動中必須消耗的血糖水準,將會造成肌肉被分解轉換為醣類的情況發生。

還有一項容易被忽略的事實:在我們身體醣類不足的狀態下繼續運動鍛鍊身體的話,我們身體會向腦袋傳遞需要吃東西的訊號。因此,運動後會攝取比身體所需更多的食物,也會比正常情況下運動更容易感到疲累。不僅在運動之外一整天的時間身體活動力會降低,而且把運動當作消耗脂肪的方法,不知不覺也會在日常生活中減少能量的消耗。越是感到運動後疲勞、不適合自己,潛意識中的補償作用越是強烈。

一般來說,比起正常攝取食物的狀態下運動,空腹下運動的運動強度將會降低,運動總量也會減少。當然,不管是目前為止所說的補償作用,還是負面的效果,如果可以自己進行調節的話,情況就會不一樣,但是在此必須強調:故意忍受疲勞與飢餓運動是沒有必要的。

● 早上不吃早餐空腹運動,會燃燒更多脂肪。

● 可是越是剛開始接觸運動,或是運動能力還不夠強的人,空腹下運動越會增加疲勞感,同時促進食慾。

● 空腹下運動,會使糖尿病患者處於低血糖的危險狀態,必須避免。

空腹下運動,其結果會使運動消耗更多的脂肪。比起正常用餐的情況,這些多出來的脂肪消耗量使脂肪運動消耗量的比例增加約有百分之十∼百分之十五

有氧運動是無效的嗎?

有不少人每天運動,或是撥出有限的時間,在衡量時間與運動強度下認真運動。但是在這當中,有些人抱怨運動並沒有發揮效果,這個原因背後當然存在許多因素,例如:因為壓縮運動時間,反而使飲食攝取量大於運動量;設定的目標過高,以至於無法達成;即使有運動,生活習慣仍偏向活動量較低的狀態。最後還有一點要補充的是,運動時運動效果的降低,乃是因為犯了以下幾種錯誤。

運動時,身體倚靠器材

在健身房從事有氧運動時,大多會使用腳踏車、橢圓機(Elliptical Trainer)、跑步機、踏步機(Stairmaster)來運動。這時心中便出現這樣的想法:

「啊,好累,要停下來嗎?」→「還是得超過三十分鐘才行吧」→「好累,減緩速度吧?」→「可是速度也得維持在一定程度才行吧?」→「那就稍微靠著器材吧。」雖然覺得疲累,可是減緩速度或減少時間的話,效果好像就會大打折扣,所以有人運動時,不是身體靠著器材,就是抓住兩旁的把手。身體靠著器材運動的話,就比較不那麼吃力,怎麼看都是很合理的事。如果上半身向前倚靠,或是抓著把手、橫桿的話,可以分散體重,對體重的負擔也減少了。但是不耗費力氣,也就降低了運動的效果。

倚靠器材,或是緊抓器材的動作,等於減輕體重,降低運動的效果。當罹患腰部疾病的人用這種方式從事對他們頗具效果的全身運動,如走路與跑步時,將造成包含腰部在內的全身肌肉無法參與運動。另外藉由負重運動可獲得效果之一的骨質密度,也很難得到正面的影響。如果這種暫且偷懶的小伎倆變成習慣的話,雖然可能獲得維持長時間快速運動的成就感,但是透過運動所獲得的效果將逐漸減少。因此與其執著於不適合自己的速度與時間,不如在能夠為維持正確姿勢的時間內運動,才是更明智的選擇。

倚靠器材,或是緊抓器材的動作,等於減輕體重,降低運動的效果

一邊看書、看報紙,一邊運動

一邊做其他事情,一邊運動,會是怎麼樣呢?近來大部分運動中心的有氧運動器材都附有螢幕。裝上螢幕看電視節目,大概是因為有氧運動不是很有趣吧。獨自一人運動十多分鐘,很容易在身體疲乏前,心理就已經疲乏了。過去雖然沒有主張在運動時將心思放在其他地方,也就是看著電視或其他地方,會妨礙運動,但是因為覺得無聊,也並無不可。不過有一個例外,那就是將書、雜誌或是報紙放在有氧運動器材的儀表上,一邊閱讀一邊運動。奇怪,同樣是「看」,為什麼這個就不建議呢?

原因就在於「視線」。通常附有螢幕的運動器材,其螢幕會安裝在器材儀表上,因此在運動時不需要特別彎曲頸部,但是如果將書放在書架上,或是對書、雜誌或報紙的內容感興趣或看不清楚,想要再看仔細一點,就可能讓身體傾斜,並讓肩膀變成下垂的姿勢。而且文字比影像更需要集中精神,因此也可能打亂呼吸的節奏,減少手臂的使用。

與正常狀態下的運動相比,以上所介紹的所有行為,都是會妨礙運動效果的行為。如果一定得看某些東西的話,建議稍微提高運動的強度,採取「運動—閱讀—運動—閱讀」的順序,或是反覆運動與休息或低強度運動的間歇式訓練法。

● 就算留意飲食、身體活動、運動強度與運動時間等所有因素,也無法獲得效果,原因就在於運動時做了欺騙自己身體的動作。

● 與其勉強自己的身體配合運動強度與運動時間,不如在短時間內做到正確的動作,才有更大的效果。

● 倚靠運動器材、緊抓運動器材,或者是將心思放在運動以外的事物上,這些大多是降低運動效果的行為。

分心健身 會降低效果 ©resorts.disney.go.com

沒有局部瘦身運動嗎?

在科幻片或動畫片當中,經常可以看見魔法師拿著石頭或鐵塊,口中默念咒語後,「砰」的一聲,石頭立刻變成黃金或寶石。現實生活中不可能發生這種事,儘管誠心祈求上天賜與自己這種能力,但是中世紀歐洲所迷信的鍊金術只有在電影或小說中才可能發生,現實生活中完全不可能實現。

同樣的道理,靠運動將脂肪變成肌肉,這種說法的道理也是一樣的。就像鐵無法鍊成金一樣,脂肪和肌肉是完全不同的組織,脂肪要變成肌肉是不可能發生的,就算沒有運動,肌肉也不可能變為脂肪。所以如果想要甩掉脂肪、鍛鍊肌肉的話,減脂的方式與鍛鍊肌肉的方式應分開執行。

如果為了減掉腹部的脂肪而做仰臥起坐或捲腹(Crunch)等運動,或是為了讓大腿更纖細而做抬腿的運動,這些全都是錯誤的運動。不,應該說這是帶有「局部瘦身」的迷思。試圖以運動追求健美身材的人,對這種迷信深信不疑,尤其想實現自我目標的心願有多大,對這種迷信就有多大,深信某些運動能消除身體局部的脂肪。

但是就算再怎麼努力做腹部運動,也不可能減去肚子的贅肉。其實在一份研究報告中,曾比較過一個月內做五千下仰臥起坐後,身體各部位脂肪的分布狀況,發現背部與大腿、腹部脂肪都減少了相同的量,而非只有肚子的脂肪減少。而像網球選手那樣使用其中一隻手臂遠超過另一隻手臂的情況,兩臂的脂肪量也沒有差別。當然握網球拍的手臂肌肉更多、更厚實,但是就算是這樣,兩臂的脂肪量也沒有差別。

就算運動時只有使用特定部位,也不會只有該部位的脂肪產生變化,而是整個身體產生變化。就像脂肪並不會選擇性地長在臀部、大腿和腹部,而是遍佈全身,所以在減去脂肪時,也是整個身體跟著改變。唯有調整飲食習慣,並透過運動消耗掉超過飲食所攝取的卡路里,才是減去脂肪的唯一方法。可是在大眾傳播媒體或雜誌、網路上,卻仍振振有詞地介紹能夠打造結實腹部與纖細大腿的「局部瘦身運動」,似乎能夠針對蝴蝶袖、大腿或是肚子的贅肉加以消滅。許多廣告在進行宣傳時,也將這些效果講得理所當然。

深信以反覆提舉粉紅色小啞鈴的方式來運動,就能減輕體重、雕塑身材,也是讓人繼續抱持這種錯誤觀念的原因之一,這就稱為「粉紅啞鈴迷思」。如果自己的體力與肌力許可的話,與其舉著小巧的啞鈴反覆提舉數十次,不如以較重的啞鈴來運動更有效果。

從事局部運動不僅沒有效果,也會導致身體肌肉的失衡。經常聽到運動選手受疝氣之苦的消息,對於應該擁有強健體魄的選手來說,罹患疝氣的原因之一,就是因為太過勉強的運動。激烈而勉強為之的腹部運動,造成腹部肌肉中較薄弱的肌肉韌帶組織破損,形成疝氣的原因。最後,脂肪與肌肉各為不同的組織,所以脂肪並不會轉變為肌肉,而肌肉也不會轉變為脂肪。因此為了消除脂肪,應透過規律的運動減去全身的脂肪。別忘了,所有宣稱能打造纖細美腿與小蠻腰的運動與運動器材,都只會增加特定部位的肌肉,有了這種認知,才能避免對運動懷有不滿的情緒,並減少浪費不必要的開銷。

● 不可能以腹部運動減去肚子的贅肉,也沒辦法以大腿運動減去大腿的贅肉。

● 局部運動反而可能引發肌肉發展失衡的副作用。

● 透過運動將脂肪轉變為肌肉是不可能的。脂肪有其產生與消滅的方式,肌肉也是如此。

不能光靠粉紅小啞鈴來減輕體重,唯有調整飲食習慣,並透過運動消耗掉超過飲食所攝取的卡路里,才是減去脂肪的唯一方法

數週內就可練出好身材嗎?

「運動啊,好像只要六個星期立刻就能有好身材啦?」「不就像電視上看到的,吃雞胸肉搭配運動的話,就能長出肌肉了嗎?」因為這些莫名其妙的觀念,導致常有一開始就設定過高的目標,或是太過躁進的情況。可是這種想法到底從哪兒來的呢?

走在街道上,處處都是吸引人們目光的廣告招牌。「六週內甩掉○○公斤」、「只要八週,讓您練出好身材」等,短時間內就能讓胖哥胖妹變身猛男辣妹的廣告,再加上「無效退費」的保證詞,在在誘惑著人心。很值得相信不是嗎?還說無效退費耶?

網路、書局或是電視節目的情況也是如此。時常聽到短短幾週就能讓你練出像偶像某某某一樣的好身材等渲染力十足的廣告詞。聽到「你做得到」或是「跟我做就對了」這樣的句子,好像立刻就能將自己改造一樣。可是站在鏡子前面照照自己的身材,就開始懷疑先前那些令人充滿希望的廣告詞:運動這種東西,到目前為止都沒做過,肌肉這種東西也遍尋不著,身體各個部位滿是肥肉,身體的形狀早已面目全非。至今沒有拿過槓鈴等器材,一百天之後,真的就能練出像他們所說的好身材嗎?

先把答案說在前頭,其實沒有這種方法。「不是啊,明明就有很多人見證效果,還用照片證明啊?」雖然可能聽到這樣的疑問,但是回答這種方法「不存在」,確實才是正確的。如果那麼短的時間內就能達到目標,那就是有問題的方法,大多數都不適合一般人。當然也可能有人能夠達到目標,不過那些達到目標的人應視為個案。也就是說,達到目標的,不會是很晚才想到「要不要運動一下呢?」的你,而是另有他人。

可能有人會說:「不會啊,我才開始運動沒多久,就已經覺得活力充沛了啊?」其實一開始運動時,是很有趣的。雖然開始的幾週內,身體各個部位可能又痠又痛,但是經過大概兩週後,將發現自己舉著的重量比先前還要重。接著又這樣想:「啊,只要這樣持續下去的話,好身材也指日可待啦!」曾經那麼害怕的運動,在短短幾天內,就已經接近成功。接著便開始在鏡子前擺出各式各樣的姿勢,斟酌身體有哪些改變,一副意氣風發的樣子。然而這一切都是錯覺。

肌力,也就是力量的增強,這包含各種因素的作用,其中影響最大的,就是肌肉的增加與神經的適應。如前圖所示,在起初的八∼二十週內,與其說因為肌肉的增加而使肌力增強,不如說是因為神經的作用而使肌力增強。在運動初期,肌肉學習如何有效使用力量的方法,等到過了一段時間,肌肉才開始透過運動而增加。

那麼在四週、六週、八週內肌肉就能變大,練出精實的身材嗎?在這段時間內,你可能覺得力量變大了,但是肌肉變大或變多,這種例子倒是很罕見。說到這裡,可能有人要臉紅脖子粗的提出反駁:「我親眼看見了。在照片上看過真的能夠在幾週內練出那樣身材的例子。」或是「我身邊也有人只運動兩個星期,身材好到連猛男藝人也望塵莫及的程度。」過去有運動習慣的人,神經適應的過程可被壓縮,肌肉可以快速增加到一定的程度。

所謂「凡走過必留下痕跡」,因為是平時就有運動習慣,或是喜歡體育活動的人,就算身材肥胖,肌肉量也不容小覷,這些人的情況也是相同的。

沒錯,確實可以成為那位「達到目標的人」。但是對於剛開始投入肌力運動的「多數」人並不可能。如果多數人按照那些「達到目標的人」所接受的訓練課程來設定目標的話,結果可能是令人失望透頂又筋疲力盡。其實一開始從事肌力運動的人,光是學習正確的運動動作與肌肉使力的方法,通常就要花上好幾週的時間。如果忽略這一過程,那麼耗損的不只是生理、心理,甚至是自己的錢包。為了鍛鍊健康的身體,與其渴望藉由短期速成的課程練出好身材,選擇在四週、八週後還能夠持之以恆的運動,才是最重要的。

● 一開始接觸運動的人,不可能在數週內就增加肌肉量,或是練出好身材。

● 太遠大的目標反而使人更快放棄運動,並有礙熟悉正確的動作,成為受傷的原因。

● 雖然也有人能夠在短時間內練出好身材,不過那是已具有能夠變成那樣的條件。

唯有循序漸進 才能真正練出好身材

書籍資訊

◎本文摘自大田出版,韓國國家代表選手的運動處方師宋永圭著作:《健身毀了我的身體:55個懂了一定不會受傷的健康運動法》你想知道為什麼天天餓肚子,卻完全瘦不下來的原因嗎?一定要又跑又跳才能減肥成功嗎?難道不能局部瘦腰瘦大腿嗎?很多人對運動充滿誤解與幻想,一直用錯誤的方法傷害身體!很多人不了解自己的身體,最後造成壓力傷害健康!做運動就像選衣服,不一樣的年齡、體型,適合不一樣的項目。錯誤的運動觀念,毀了我們的身體,現在把這些錯誤觀念通通丟掉吧!

書籍資訊 請點此

◎本文摘自大田出版,韓國國家代表選手的運動處方師宋永圭著作:《健身毀了我的身體:55個懂了一定不會受傷的健康運動法》你想知道為什麼天天餓肚子,卻完全瘦不下來的原因嗎?一定要又跑又跳才能減肥成功嗎?難道不能局部瘦腰瘦大腿嗎?很多人對運動充滿誤解與幻想,一直用錯誤的方法傷害身體!很多人不了解自己的身體,最後造成壓力傷害健康!做運動就像選衣服,不一樣的年齡、體型,適合不一樣的項目。錯誤的運動觀念,毀了我們的身體,現在把這些錯誤觀念通通丟掉吧!

書籍資訊 請點此