運動星球

重訓後超過30分鐘才補充蛋白質會讓肌肉成長的效率變差?

2020-08-21

重訓完要盡快於30分鐘內補充蛋白質及碳水化合物,否則將會錯過肌肉的修復與成長的關鍵時刻,並且,會造成肌肉產生分解代謝並影響到增肌效率。以上這句話,相信許多有在進行運動或重量訓練的人都有聽過,然而,30分鐘內不立即補充真的會有這麼嚴重的情況發生嗎?

重訓完要盡快於30分鐘內補充蛋白質及碳水化合物,否則將會錯過肌肉的修復與成長的關鍵時刻?

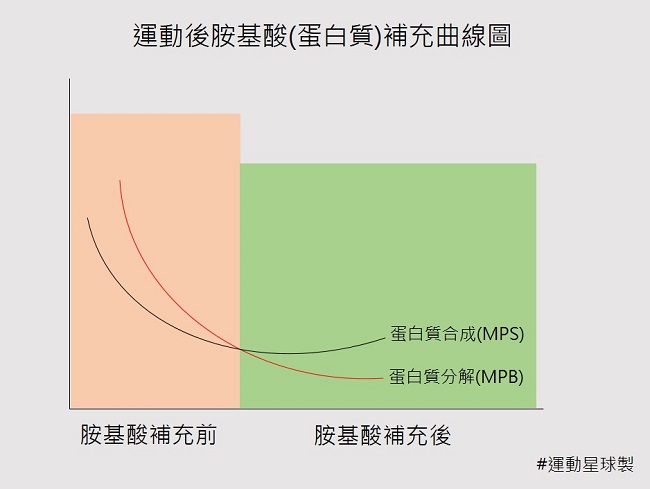

要探討這項議題之前,我們先來了解什麼是「合成代謝窗口」。所謂的合成代謝窗口是與蛋白質合成及蛋白質分解有關,肌肉蛋白合成和代謝是肌肉生長的兩個過程;顧名思義,只要是蛋白質合成涉及肌肉生長;蛋白質分解涉及肌肉分解,這兩個過程最終導致肌肉生長這就是新陳代謝,而肌肉蛋白質合成越多,肌肉內蛋白質分解就越少它增長就越多,但如果蛋白質分解超過肌肉蛋白合成,那可能就會造成我們肌肉的流失。

肌肉蛋白合成和代謝是肌肉生長的兩個過程,肌肉內蛋白質分解就越少它增長就越多。

在運動科學領域裡,對於合成代謝窗口(Anabolic Window)有一個非常清楚的敘述:於2009年維諾德·庫馬爾在美國運動生理學雜誌刊登《運動期間和運動後人體肌肉內蛋白質分解與合成》的文章之中指出,在禁食狀態下,運動後肌肉蛋白合成和分解都會提高,但是肌肉蛋白平衡為負值,只有當胺基酸攝入增加時,肌肉蛋白平衡為正值,這時肌肉蛋白的合成就會顯著提高。以上這句話簡單來說,只有當補充胺基酸(蛋白質)後,身體的肌肉蛋白合成才會出現顯著的提升。

因此,運動訓練之後食用富含蛋白質的食物並進行放鬆,就可以降低蛋白質分解速度,進而提高蛋白質合成的速度,所以,在運動後不進行蛋白質補充,我們肌肉分解速度仍會加快,最終會超過蛋白質合成速度,當肌肉燃料(蛋白質)耗盡之後,身體損失的不僅僅是肌肉還會增加疲勞的程度。

所以,有許多人使用「合成代謝窗口將持續30分鐘」這樣的概念,在這段時間內必需要盡快的吃進蛋白質及碳水化合物來補充肌肉的能量,但是這樣的理論與想法有另一派學者,認為合成代謝窗口理論根本不存在。

只有當補充足夠胺基酸(蛋白質)後,身體的肌肉蛋白合成才會出現顯著的提升。

合成代謝窗口理論

合成代謝窗口理論是基於你身體的合成代謝反應。而合成代謝是指小分子長成更大的複雜分子,這些分子形成新的細胞和組織包含我們最重視的肌肉;這與分解代謝相反或者是大分子分解。

在經過一連串的肌力訓練之後,我們的身體處於合成代謝狀態,這狀態將涉及促進肌肉修復和生長的一系列細胞過程,這些過程將會由蛋白質和碳水化合物推動。根據合成代謝狀態理論說到,這種合成代謝反應僅僅在30分鐘有限時間範圍發生,還聲稱立即食用蛋白質和碳水化合物對於以下方面至關重要:

1.增加蛋白質合成。

2.減少肌肉蛋白質分解。

3.補充肌肉醣原。

根據2018年一個研究指出,肌肉蛋白質分解(Muscle protein breakdown ,MPB)會隨著肌力訓練而增加,肌肉蛋白質合成(Muscle protein synthesis ,MPS)也會增加,然而,肌肉蛋白質分解和肌肉蛋白質合成之間的平衡,將會決定肌肉的生長效率,以上這種平衡稱為淨肌蛋白平衡(NBAL)。

就如同維諾德·庫馬爾所發表的文章一樣,運動後立即食用蛋白質和碳水化合物來抑制肌肉蛋白質分解,這是由於蛋白質攝入限制肌肉蛋白質分解並增加肌肉蛋白質合成,同時,攝入碳水化合物還可以抑制肌肉蛋白質分解的狀態,並有助於肌肉醣原的再合成,還假設這將通過增加淨肌蛋白平衡來增加肌肉質量。以上這些似乎合乎邏輯,但也是理論過分簡化科學的地方。

根據合成代謝狀態理論說到,這種合成代謝反應僅僅在30分鐘有限時間範圍發生。

我們都知道肌肉大小的變化取決於肌原纖維蛋白,因此,為了增加肌肉量對肌肉蛋白質分解的抑制,只需要針對這些蛋白質即可,但是,肌肉蛋白質分解影響許多類型的蛋白質,這包括迅速翻轉或受損的肌肉蛋白,降低這些蛋白分解效應就可能對建構肌肉纖維至關重要,這也表明試圖通過訓練後的營養補充來限制肌肉蛋白質分解,可能實際上阻礙適當的肌肉恢復效率。

此外,除了要注意營養補給之外,還有許多影響恢復和生長的因素,包括年齡,激素和訓練頻率等等。但也沒有確鑿的證據表明,合成代謝窗口只有30分鐘的時間限制。

科學研究這樣說

這樣狹隘的合成代謝窗口的概念,只是一個不知為何出現的普遍信念,透過許多的研究也表明,它並不像我們平常所看起來的那麼短暫或簡單,以下這幾個研究與分析報告或許可以調整一些對於訓練後進食時間的觀念。

在2017年一項小型的研究發現,在訓練前和訓練後攝入蛋白質對於肌肉的適應性都呈現相同的狀況,因此,表示在訓練前補充足夠的蛋白質與訓練後補充,並不會有什麼不同或落差。在更早之前,2007年也有類似的研究報告,參與研究的人分成運動前或後一小時兩組,並於運動後食用乳清蛋白,最後發現兩組人在蛋白質的分解與合成,都歷經類似的變化反應。

此外,2013年在43項研究中薈萃分析中,皆沒有發現運動後立即攝入蛋白質與肌肉的成長或肌力之間,存在著緊密不可分割的關聯性。因此,在運動後必須立即攝取蛋白質,能阻止肌肉蛋白質分解增進合成效率的作用也可能被誇大使用。

雖然,在2009年的一篇文章說訓練後肌肉分解確實增加,但這個反應與作用只是短暫的狀態。還有在2010年一個在訓練後攝取蛋白質發生合成代謝反應的研究報告中發現,這種反應主要是由於蛋白質合成而不是蛋白質分解引起的,因此,在訓練後立刻攝取蛋白質就可減少肌肉分解,可能不是一個必須做的事情。

當然,對於這個議題還有一個例外的事項,就是如果你在禁食時進行訓練,根據2003年的一項研究,禁食可顯著增加訓練後肌肉的衰減,因此,如果你在訓練前不補充蛋白質與碳水化合物時,就必需要在訓練後立即進食。

最後,一個在1997年的研究也說到,將訓練之後的碳水化合物攝入時間延遲2小時,並不會影響肌肉醣原的再合成,這是因為醣原的水平在8-24小時內都會保持不變,這表明就算在30分鐘之後攝入碳水化合物可能仍然會有幫助。

運動後補充蛋白質與碳水化合物的時間,並不像我們平常所看起來的那麼短暫或簡單。

結論

對於肌肉限時合成代謝窗口的概念並沒有太多科學依據,因此,在訓練後利用30分鐘內的合成代謝窗口可能是不必要的觀念。這樣的限時攝取時間對於身體的健康,既不會有特別多的好處也沒有過多的壞處,再加上訓練後立即食用蛋白質與碳水化合物或是隔1-2小時再攝取,對於肌肉的修復與建構也沒有不好的影響,所以,你可以採用適合自己的運動前後飲食習慣,來調配自己的運動方式及均衡飲食,這樣才是對身體最好的設定。

資料參考/draxe、healthline

責任編輯/David

運動星球

用六個訓練方式與技巧加速你的上胸厚度

2018-05-02

如果你在於胸部肌群的訓練上,還是一直採用平板臥推、飛鳥或伏地挺身等這些訓練方式,雖然,經過一段時間之後,你的胸肌有獲得完整的成長,但是,你知道胸肌是一塊十分講究訓練角度的肌肉嗎?簡單說,胸大肌分為三個肌束:鎖骨處(上胸)、胸骨處(中胸)與腹部處(下胸),也因為它一端肌肉連結著手臂,另一邊連結著鎖骨、肋骨等多處附著點,可以說幾乎是附蓋於整個胸骨上,所以手臂的下放位置與角度,就會決定你訓練到哪塊胸肌!通常,大家都會從中胸開始訓練起,接著才會是上胸或是下胸,但是,如果你想要讓上胸增加更多的厚度與肌力時,可以透過下列6種技巧與訓練方式,解決你上胸較薄的弱點。

透過6個方式與技巧,有效訓練上胸肌。 ©Bodybuilding.com

從最弱的上胸練習開始

你一定有看過中胸或下胸練的不錯的人,但未必他們的上胸可以練的好,這也就說明了胸肌分區鍛鍊的重要性,另外,相對於這點也可以說明,胸大肌在運動時會整塊肌群都均衡鍛鍊到的理論,並不符合實際狀況。再加上上胸肌束比較靠近肩膀的位置,也會造成上胸肌在訓練時很難伸展開來,所以,臥推如果不能充分伸展上胸肌群,那就會練到下胸或是平胸,甚至於三角肌。首先,第一個技巧與建議方案,就是要練胸先從最弱的上胸練起,原因就是當你身體能量處於最好狀態時,比較能有效驅動上胸肌肉的力量,而不會讓肩部的三角肌群來主導這項訓練。

上胸肌束比較靠近肩膀的位置,在訓練上要注意角度及伸展。

使用可調式訓練椅

如果你有仔細看過平板臥推椅,就可以發現它可以調整椅背的角度,然而要用多少角度來做臥推可以刺激上胸肌發展呢?經過實驗證明,傾斜角度30度是刺激胸肌中上部最好的角度,如果低於30度較易於刺激中胸肌肉,如果上斜角度在45度時,對於胸肌最上部的刺激最大,如果超過45度肩膀的三角肌前束就會承擔過大的壓力,因此,想要練上胸就把傾斜角度控制在30~45度之間最好。

想要練上胸就把傾斜角度控制在30~45度之間最好。 ©Livestrong.com

試著做二種角度的訓練

當你的上胸訓練遇到停滯或平台期時,你就必須更加專注於刺激的角度與重量上來作調整,例如:原本你在訓練中採用45度傾斜角度做12RM的訓練,接下來你就可以使用30度來做訓練,試著使用不同的角度變化,來刺激你想要訓練的目標群肌肉,否則,你將會永遠停滯不前!

採用降重量的訓練方式

如果你想要肌肉能更有效的成長,就必須使用不同的重量來做刺激,如果你在50kg做到12下力竭後,請再用50kg的80%重量再做到力竭,為什麼要這樣做?因為,透過這樣的訓練方式,能讓肌肉在力竭後再次受到刺激,這會讓肌肉纖維獲得更多的刺激及成長,最好的作法就是在最後一組重量時使用,能更有效的增加肌肉量。

給於48小時充足的休息

如果你的課表是安排每天都要練到胸部,那真的不是一個最好的練習方式,根據美國運動醫學會(ACSM)在2002年作出的肌肥大阻力訓練循環建議,其中,最重要的就是提及訓練的循環週期建議以48小時左右為佳,這樣能有效的刺激肌肉生長也不會造成身體負擔,如第一天訓練胸和三頭肌、第二天背與二頭肌、第三天肩與腿到第四天就可以重複第一天的訓練部位。

啞鈴與槓鈴交替

相信很多人都會用啞鈴或槓鈴這兩個器材來做訓練,而槓鈴的缺點在於,你做胸推的動作範圍取決於手臂與肋骨的尺寸,再加上上推時無法有效的將兩手往中間擠壓,因此,會影響胸肌內側肌肉的發展。使用啞鈴就沒有上列這些缺點,但是,啞鈴就必須要有更加穩定的力量,才能正確有效的刺激上胸,所以,這裡建議啞鈴與槓鈴可輪流練習,讓身體肌肉不會過於習慣而停止成長。

建議啞鈴與槓鈴可輪流練習,讓身體肌肉不會過於習慣而停止成長。 ©Gym Junkies

資料來源/valentinbosioc、nutribal

責任編輯/David

運動星球

Boxing Plus Wellness Center ── 頂級時尚輕拳擊訓練中心

2016-05-25

Punch! Punch! 揮拳不是攻擊,是力與美的展現,不是打得鼻青臉腫,是打造完美身材!拳擊已經改變,過去拳擊總被認為是在擂台上廝殺的運動,跟危險與受傷脫離不了關係,但是,這項運動依然歷久不衰,代表拳擊還有著吸引人的另一面。拳擊是最全面性的體適能運動,讓訓練者可以提高脂肪的消耗,提升專注與反應力等等,近年來更在模特兒圈掀起狂潮,許多維多莉亞秘密的超模,像是其中的Adriana Lima 早開始利用拳擊運動打造完美身材,現在的拳擊,早已成為時尚界健身的新寵兒。

Boxing Plus Wellness Center ©Boxing Plus

原來打拳這麼時尚

位於南京東路二段上的Boxing Plus Wellness Center是台灣首家以輕拳擊與體適能結合的健身房,為了讓學員能夠在最完美的環境下,恣意地揮拳與盡情地運動,並創造出獨步全台的運動空間,從空間規劃、音響、燈光設計、器材選用以及服務皆比照六星級飯店等級設計,讓學員不但來運動,更是一種享受。

在Boxing Plus獨創雙教練的訓練方式,將體適能與技擊運動分開,讓訓練可以變得更加全面,並且針對每個項目的特性,延聘專門的頂尖體適能與拳擊教練,讓學員在訓練上可以同時獲得最好的教學內容。

唯有頂級才是Boxing Plus所追求的

Boxing Plus以頂級規格打造空間設計,更以此榮獲德國IF空間設計獎。運動時若能呼吸到新鮮且清新的空氣最為理想,但目前台灣多數場館的空間都是密閉性,不見得能擁有最好的空氣品質,而Boxing Plus在建材與空氣的流通設計上可謂非常講究,務求讓您呼吸到最清新健康的好空氣。在地板的設計上,也針對各種體適能訓練時所需要的地面承重性來做設計,讓學員從踏進館中就受到百般保護,在訓練時更能大幅降低運動傷害的可能性。

館內設施也皆選用高端Technogym 健身器材,提供您奧運級的重量訓練配備。其中更有一套全台獨一無二的Omnia全方位健身器材,這款 Omnia8不但可以組合出上百種運動方式的變化,更可以同時讓十六個人一起使用,因而獲得Boxing Plus「聯誼神器」的美名。

說到拳擊,怎能沒有擂台呢?Boxing Plus特別選用專程從泰國空運來台的Twins訂製擂台,頂級的擂台設計可以提供學員們更好的保護,加上擂台上的特殊燈光設計,讓您每次練習,就好像有許多聚光燈打在身上,享受如同WBC世界職業拳擊賽一般、真實在場上戰鬥的感覺。這樣的擂台不僅在平時可以依區域分組做訓練,也可以使用於正規比賽,讓筆者一站上擂台體驗時,那種真實性衝擊所有感官,內心為之悸動澎拜,久久不能停止。

Omnia全方位健身器材

儘管用力打!釋放壓力吧!

拳擊無論是在雕塑身體,或是釋放壓力方面都是很好的選擇。拳擊的動作包含腳步、閃躲與出拳,這些動作都需要大量的肌群跟協調性做搭配,打拳不只是手臂出力這麼簡單,唯有全身一貫的動作,從腳、軀幹到手臂的配合,才能揮出一個漂亮的拳路,整合全身肌群運作時,脂肪燃燒自然就會增加,從而達到雕塑曲線的效果。

對於壓力龐大的現代人來說,忙碌的生活總讓人喘不過氣來,也總是苦無排解管道。在Boxing Plus,您可以藉由每一次的揮拳,把壓力不滿或是傷痛等等負面情緒藉由每一個動作發洩出來!在教練的悉心指導看顧下,您的揮拳都是非常安全的,所以這時候更不需要有所顧慮,只須放心聽從教練的專業指導,盡情地揮別生活中一切的不悅!

當拳擊不再是需要在擂台上肉搏,不再有任何暴力血腥的畫面時,取而代之的是一種各種年齡與性別都可以體驗享受的絕佳運動方式。筆者當天採訪時,就有一位約莫60歲的學員,正在館中努力地擊打沙包,並於完成後跟與我們分享他的經驗:「爽」!這麼一個強烈的字,完勝萬語千言,更證明了拳擊的獨特優點。下次不妨戴上拳套,直接來Boxing Plus專業世界級擂台感受一下那種震撼吧!

圖片提供:Boxing Plus

Boxing Plus Wellness Center

add 台北市南京東路二段8號B1

tel 02-2521-1798

time 週一~週日:9:00~22:00

FB boxing+

tel 02-2521-1798

time 週一~週日:9:00~22:00

FB boxing+