孫語霙

控制食慾五大絕招!大食怪也能輕鬆減肥

2020-09-15

在吃錯了,難怪我瘦不下來一文中,我們知道要避免錯誤的減重方式,以免溜溜球效應,讓我們越減越肥,而在減肥到底該怎麼吃?我就是這樣瘦下來的!文中則是強調均衡飲食對於減重的重要性。但很多人在執行上,仍然覺得不太容易,即使知道什麼才是對的食物,但仍然常常有無法克制或是突如其來的食慾,導致在執行減重的過程中,感到挫敗。

控制食慾五大絕招!大食怪也能輕鬆減肥

前陣子剛好有網友Y小姐私訊詢問:「我的食量很大,又很愛零食,一不小心就會吃很多,到底該怎麼瘦?」其實營養師本人我,高中時期食量也超大,一天早、中、晚三餐外加宵夜,也不懂得選擇食物,難怪高中三年一口氣胖了10公斤,為了不讓大家走上我的後塵,減少暴飲暴食的機率,於是在此大方地分享,到底有什麼方法,才能馴服體內的大食怪呢,讓減重更有效率呢?

關鍵1:改變進食順序

減肥時的理想進食順序應為:從熱量密度低的食物先吃,密度越高越要後面吃。因此最先吃的應該是「喝湯」,以湯品、蔬菜類、豆魚肉蛋類、主食的方式進食,可以增加飽足感、幫助消化,自然就不會過量進食了。

1.喝湯-餐前先喝湯可以增加胃部食物體積,讓人之後會少吃一點。湯品的選擇要以清湯為主,而非濃湯(如:玉米濃湯、南瓜濃湯、有勾芡的酸辣湯),因為濃湯通常會加入麵粉、太白粉與油脂,比清湯的熱量還要高。

2.吃蔬菜-蔬菜含有豐富的纖維,而且熱量低,因此先吃大量的蔬菜,填補胃腸部分空間,可減少吃進其他熱量較高的食物。

3.吃肉類+米飯-喝完湯、吃完蔬菜後,應該已經處於半飽的狀態,這時候就可以吃些豆魚肉蛋類等蛋白質以及米飯、麵食等澱粉類食物,因為剛剛已經攝取了足夠的膳食纖維,此時吃進的油脂比較不容易被吸收,避免脂肪囤積。

鍵2:選擇原態食物

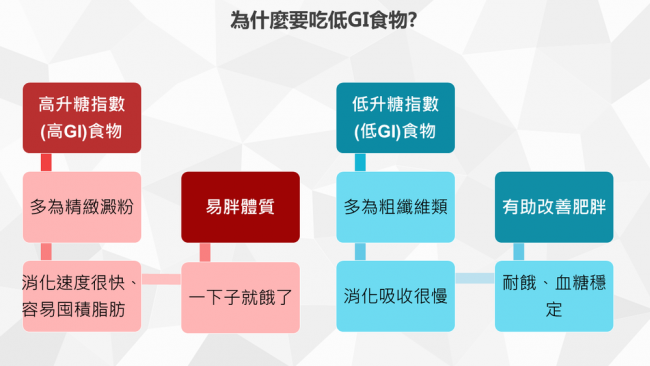

選擇食物時要選擇食物的原型,不要選擇精緻、加工食品,例如:吃米飯時選擇糙米、紫米取代精緻的白米飯;吃火鍋時選擇新鮮的魚肉、雞肉,取代魚餃、肉丸;吃蔬菜的時候,選擇大番茄而非番茄果汁。 因為原態食物保存較多食物中所含的營養素以及膳食纖維,而且原態食物的GI值往往比精緻、加工食品來的低,對於減重更有幫助!為什麼呢?因為吃了高GI的食物容易使血糖快速飆升,此時胰島素此時會扮演救護車的角色,將血液中多餘的葡萄糖轉化為脂肪囤積,或是用於合成肝臟內的三酸甘油酯,讓血糖盡快恢復正常。

但是當血糖快速下降,你卻會感到肌腸轆轆,無法控制的飢餓感驅使你吃進更多食物,讓你成為令人避之唯恐不及的「易胖體質」,這也可能是你怎麼減肥都甩不掉的凸小腹、河馬臀、過高的三酸甘油脂的原因。 相反地,低GI食物,含糖量較低、纖維質也較多,身體需要較多的時間來消化吸收這類的食物,因此相較於高GI食物,低GI食物更耐餓。 備註:「GI值」(Glycemic index),中文稱為「升糖(葡萄糖)指數」,簡單的說是食物造成血糖上升快慢的數值。吃進肚的食物消化後,若能迅速分解成葡萄糖釋放到血液中,代表此類食物屬於高升糖食物(高GI);相反的消化吸收速度較緩慢的食物,就屬於低升糖指數食物(低GI)。

關鍵3:避開會上癮的地雷食物

營養師不斷地提倡少油、少鹽、少糖不是沒有原因的,因為高油、高鹽、高糖的食物正是減重的大殺手。高油食物(油炸食物、酥皮點心)因油脂及反式脂肪多,還會產生許多自由基,故會加速身體肥胖與老化;高鹽食物(調味料、煙燻肉品、香腸、加工食品)易形成水腫;而高糖食物(糖果、蛋糕、含糖飲料)含有高成分的精緻糖,攝取過量容易造成血糖上升、脂肪囤積及心血管疾病。更可怕的是,這些高熱量加工食品會像尼古丁和古柯鹼一樣刺激大腦的獎勵中樞,產生多巴胺讓人擁有快感,從而讓我們更渴望這些食物,陷入上癮的死循環。同時,高熱量食品幾乎沒有膳食纖維,所以吃完以後餓得快,反而讓你想吃更多的東西。

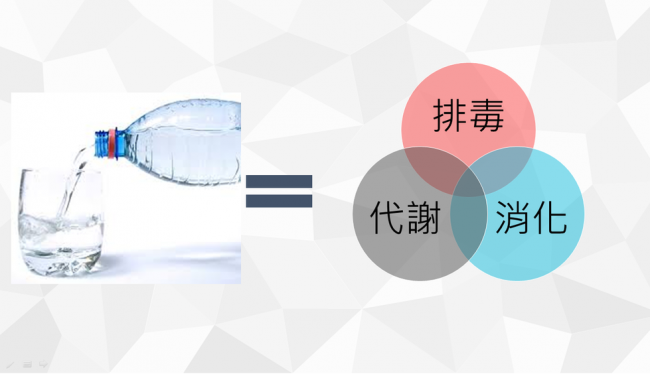

關鍵4:多喝水

美國維克弗斯特大學一項研究指出,我們人大腦當中,管理口渴與飢餓的機制落在差不多的位置,換言之,有時候我們「感覺餓」,其實只是因為我們身體需要水份,這時候,可以先喝一杯水,然後靜待20到30分鐘,如果喝完水後真的就沒有飢餓感,證明妳其實只是口渴罷了。足夠的水分才能幫助身體維持正常的新陳代謝、幫助毒素排出體外及幫助消化。成年人每日飲水量至少體重*30倍,如果是勞力程度較高的工作或是長時間曝曬太陽的人,則須提高到體重*40倍。

關鍵5:適當吃美食

人類是很叛逆的動物,越是嚴格地壓抑食慾,就越想爆發性地大吃特吃,因此,每周選擇一天,來吃想吃的美食,對於減肥者而言是非常重要的,因為充分的飽足及滿足感,可以讓血清素正常合成,幫助情緒安定及睡眠,減少爆食的慾望,讓減肥這條路,可以走得更遠更久!所以呀,偶爾吃個超級不健康的食物,也是ok的啦!

文章授權/控制食慾五大絕招,大食怪也能輕鬆減肥

責任編輯/妞妞

/ 關於孫語霙 /

優活健康網

外食族這樣搭配!營養師教你超商也能吃出「彩虹蔬果飲食法」

2024-03-05

多樣化蔬食攝取,已被證實對腸胃有益,能有效預防大腸癌發生,同時改善心血管健康,聯欣診所營養師李亮儀提醒,可透過「彩虹飲食法」(Rainbow Diet)落實每天盡量吃到彩虹顏色的各樣食材,最好以攝取紅、橙、黃、綠、藍紫、黑、白的各色食材為主,多吃天然的新鮮蔬果來滋養身體、保持健康。

營養師李亮儀提醒,可透過「彩虹飲食法」(Rainbow Diet)落實每天盡量吃到彩虹顏色的各樣食材!

李亮儀表示,「蔬食環保愛地球」在近幾年大力推廣下早已不只是口號,多樣化蔬食攝取已被證實對多元性腸道菌相有所助益,並能有效預防大腸癌發生,另外也可以穩定血糖,促進膽固醇的代謝,更能改善心血管健康。

彩虹蔬果飲食收集食物顏色

儘管吃蔬食好處多多,也別忘了要均衡飲食,李亮儀特別提出邊吃邊玩的「彩虹蔬果飲食法」,與大眾分享如何在日常中,落實每天盡量吃到紅、橙、黃、綠、藍紫、黑、白等7種彩虹顏色的各樣食材,輕鬆實踐讓健康達標的蔬果飲食方式。

李亮儀表示,彩虹蔬果飲食法中的植化素有其健康價值,各種顏色的食物五花八門,每種都有不同的屬性與營養價值,因此多吃不同顏色的食物非常重要。但也別將吃各種顏色的蔬果當成壓力,而是可以將之轉化為收集顏色的遊戲,為自己開菜單,增添生活的樂趣,更能提升對食物的觀察力。

1. 紅色食物:番茄、紅甜椒、紅辣椒、甜菜根、蔓越莓⋯等

植化素:茄紅素、辣椒素、鞣花酸、花青素等

營養價值:保護心血管、強健泌尿道系統、降低罹癌風險

2. 橙色食物:南瓜、紅蘿蔔、木瓜、柑橘、柿子、薑黃⋯等

植化素:β-胡蘿蔔素、葉黃素、柚皮素等

營養價值:維護視覺健康、調節上呼吸道免疫力

3. 黃色食物:黃玉米、黃甜椒、瓜、黃豆、柳丁、芒果、鳳梨⋯等

植化素:玉米黃素、薑黃素、異黃酮素等

營養價值:抗氧化、維護視覺健康

4. 綠色食物:菠菜、青花菜、蘆筍、青椒、奇異果、酪梨⋯等

植化素:葉綠素、兒茶素、穀胱甘肽、芹菜素等

營養價值:維護視覺健康、強健骨骼及牙齒、降低罹癌風險

5. 紫(藍)色食物:藍莓、葡萄、紫洋蔥、茄子、紫薯⋯等

植化素:花青素、白藜蘆醇、酚酸類等

營養價值:抗氧化、保護心血管

6. 白色食物:大蒜、洋蔥、蘿蔔、山藥、洋菇、白花椰⋯等

植化素:大蒜素、蘿蔔硫素、薯蕷皂素、榭皮素等

營養價值:保護心血管、降低罹癌風險

7. 黑色食物:黑木耳、香菇、芝麻、黑豆、黑米、奇亞籽、黑糙米⋯等

植化素:類黃酮素、多醣體等

營養價值:調節免疫系統、降低罹癌風險

如果無法每天吃到這麼多種類,也可到有機店或蔬果汁店購買精力湯來喝。

外食族、自煮族 一日三餐這樣吃

若以外食族、自煮族群的每日三餐來舉例,李亮儀透過彩虹蔬果飲食法原則,提供以下建議菜單,例如,外食族可選擇相對清淡的滷蔬菜,或是無糖豆漿、茶葉蛋、沙拉⋯等在便利商店就買得到;自煮族也能發揮想像力,每天變換豐富菜色:

1. 外食族

早餐:無糖豆漿(白)+光合沙拉(紅、橙、黃、綠)+茶葉蛋1顆

午餐:健康蔬食便當+紫米飯(紅、橙、黃、綠、紫),下午茶1顆蘋果(紅)

晚餐:滷味蘿蔔(白)、黑木耳(黑)、豆乾、香菇(咖啡)、綠花椰(綠)、香菜(綠)

2. 自煮族群

早餐:酪梨奇亞籽火龍果牛奶(綠、黑、紅)+水煮蛋1顆

午餐:鮮蔬豆腐鍋(豆腐+蛋+美腿菇+青江菜+大蕃茄+洋蔥+藜麥麵)(白、紅、綠)

午茶:小香蕉或橘子1顆(黃、橙)

晚餐:檸檬紙包腐皮(黃、白)+三色彩椒炒天貝(紅、黃、綠)+涼拌紫洋蔥海帶芽(紫、黑)+十榖米飯

萬一收集蔬果顏色的飲食遊戲沒達成怎麼辦?李亮儀指出,「沒關係!來1杯什麼都有的精力湯吧!」外食族可到有機店或蔬果汁店購買,營養又好喝。有時間與空間下廚者,則可以運用自己的想像力,找到喜歡的蔬菜,加上些許蘋果與鳳梨增添口感,怕太寒涼也能加點溫熱性質的薑黃粉。建議持續做21天養成習慣,找出對食物的敏感度,讓富含生命力的蔬果為自己補充能量。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

吃雞肉比較健康﹖ 研究發現紅白肉同樣讓壞膽固醇升高

2019-07-29

為了心臟健康,以雞肉取代牛肉真的有用嗎﹖據發表於7月份美國臨床營養學雜誌的一項新研究發現,與豆類等植物性蛋白質飲食相比,白肉跟紅肉一樣會增加「壞膽固醇」濃度,研究更進一步指出,想保護心血管健康,以植物性蛋白質為基礎的飲食最適合。

吃雞肉比較健康﹖ 研究發現雞牛同樣讓壞膽固醇升高 ©1ZOOM.NET

紅肉對膽固醇的影響

我們在體檢報告上看到的膽固醇,即是被稱為「脂蛋白」的物質,一般人常將膽固醇分成「好膽固醇」(高密度脂蛋白膽固醇HDL-C)和「壞膽固醇」(低密度脂蛋白膽固醇LDL-C)。壞膽固醇因為容易黏附在血管壁上,長期濃度過高時,容易導致心血管疾病發生。

紅肉(包含牛肉、牛肉、羊肉、鹿肉等)飽和脂肪酸含量高,因此可能提高壞膽固醇濃度,使許多人改吃豬肉、雞肉等白肉以維護心臟健康;然而,白肉與心血管疾病風險的關係尚未有廣泛的評定。(紅肉的另一個風險為內含「苯丙胺酸」及「肌胺酸」兩種特殊胺基酸,兩者經150℃高溫烹調後會產生致癌物質「異環胺」,可能導致大腸癌)

對於「不吃紅肉改吃白肉維護心臟健康」的概念,7月份《美國臨床營養學雜誌(American Journal of Clinical Nutrition)》的一項新研究對這個概念提出質疑,認為白肉可能與紅肉一樣,對膽固醇有相同影響。

紅肉飽和脂肪酸含量高,可能提高壞膽固醇濃度 ©1ZOOM.NET

出乎意料的研究結果

這項研究由加州兒科醫療中心的奧克蘭兒童醫院研究所(CHORI)研究團隊帶領,在四年內研究了約100名21-65歲的健康男女,參與者被隨機分配吃高飽和脂肪或低飽和脂肪飲食,為期4週,分為紅肉組、白肉組和植物性蛋白質(如豆類)飲食組,4週結束後再檢測參與者的膽固醇指數。

研究作者CHORI動脈硬化研究中心主任Ronald Krauss指出,他們原本預期壞膽固醇會在紅肉組出現激增,但沒想到白肉組也有相同影響。平均來說,兩種肉類與植物性蛋白質飲食組相比,飲食中的壞蛋固醇高出5%至6%。

Ronald Krauss表示﹕「這可能會導致心臟病風險增加幾個百分點!然而,研究中反應的變異很廣,因此某些人的實際臨床效果可能更大。一般來說,如果你想要控制血液中的膽固醇總量,吃含有高比例植物性蛋白質的飲食,比那些含有大量紅肉或白肉的飲食更恰當。」

先別急著丟掉雞肉! 研究限制在這

現在許多有健康飲食意識的人會減少餐盤中紅肉的比例,或以雞胸肉和蔬菜作為蛋白質主要來源。然而看完這篇研究,你是不是開始思考「紅肉白肉都不能吃,那我吃素算了!」

先看看非研究團隊專家─加拿大麥克馬斯特大學營養、運動及健康研究中心主任Stuart Phillips怎麼說﹕事實上,研究者測量的是血液中的膽固醇指數,而非實際的心血管問題或心臟病的發生,這裡的膽固醇指數可被視為潛在風險的標誌,而不是因果關係的指標。雖然膽固醇指數值得注意,但它與心臟病和死亡的關聯並非互為因果,且膽固醇之外還有許多危險因子,如心臟病家族史。

另一些研究可支持Phillips的評論。2014年一項對13篇研究的回顧論文中,發現紅肉與增加16%死於心臟病的風險有關,但與白肉或是整體肉類攝取量沒有關聯。另外,發表於2017年美國心臟協會雜誌的分析發現﹕紅肉、加工過的紅肉分別與中風機率增加11%及17%有關,而白肉卻與中風機率減少13%有關。

想維護維護心血管健康,植物性蛋白質是相當適合的選擇 ©healthline

你需要調整飲食嗎﹖

前段許多研究限制,是你在仍掉肉類之前必須考慮清楚的。首先,包括這篇新研究以及其他專業建議,都認為對於本身膽固醇異常偏高、有心血管疾病和心臟病家族史的人,植物性蛋白質是相當適合的選擇,例如豆類、豆腐等豆製品;但是,一般人不需要放棄紅肉或白肉,因為這些都是蛋白質的重要來源,尤其有規律運動的人更加需要。

此外,「運動」在該研究中完全沒有觸及,但Phillips指出,以往研究顯示常規訓練與膽固醇指數之間有直接的關聯,這意味著﹕即使吃肉會稍微提高你的膽固醇指數,但常規訓練可一定程度地緩解這種狀況。「這項研究結果值得參考,但要記住,如果你是個常規的跑者、自行車騎士、健身人…等等,都可能改變這種狀況。基本上,運動可以赦免很多罪惡。」Phillips解釋。

資料來源/Runner’s World, American Journal of Clinical Nutrition, 國民健康署

責任編輯/Dama