運動星球

買了按摩槍你真的會用嗎?原理技巧及注意事項一次搞定

2020-10-15

肌肉按摩槍又稱為震動按摩槍或是筋膜槍。近年隨著健身風氣興起,以及健康保健意識抬頭,再加上現代人常有腰痠背痛、運動後肌肉痠痛,或是經常久坐用電腦造成的肩頸僵硬等困擾,而帶動肌肉按摩槍的流行。

隨著健身運動風氣的盛行電動筋膜槍也隨之流行,但是你真的會使用它嗎?

不過,肌肉按摩槍的原理和功效,牽涉到專業醫學知識,沒有背景知識的一般社會大眾其實不太清楚。本篇文章是由執業物理治療師主筆撰寫,並參考專業文獻和復健科醫師、物理治療師等醫學專家意見,整理出的專業見解。

筋膜槍運作原理

藉由高頻振動放鬆肌肉和筋膜。按摩槍有藉由高速度和高頻率的震動,達到快速放鬆肌肉和筋膜的效果,原理大致有以下三項:

1.增加疼痛閾值(減少疼痛)

疼痛是神經系統發出的一種感覺訊號,當訊號的強度超過一定的值,稱為疼痛閾值 (Threshold of pain),大腦就會產生疼痛感。疼痛閾值越低,也就是對疼痛越敏感,越容易覺得疼痛的意思,反之閾值越高,就是對疼痛比較不敏感,不容易覺得疼痛。以震動方式按摩組織,經過學術研究證實,可以有效增加疼痛閾值,也就是有止痛效果,能抑制痛覺,減少疼痛感。

2.促使肌肉放鬆

震動是種感覺刺激,這種感覺會刺激人體的本體感覺受器,產生抑制訊號,做出放鬆肌肉的反射性反應。這就是震動按摩槍,能有效促使緊繃肌肉放鬆的主要原理。

3.提高組織溫度和增加肌肉血流量

震動能量傳導進入組織後,會轉化成熱能,使得組織溫度上升。較高的組織溫度,會讓局部血管放鬆,讓肌肉血流量增加,改善血液循環,加速新陳代謝,肌肉也會因此變得更加柔軟和放鬆。

筋膜槍藉由高速度和高頻率的震動,達到快速放鬆肌肉和筋膜的效果。 ©gizmochina

按摩槍應該打哪裡?

1.肌肉和筋膜

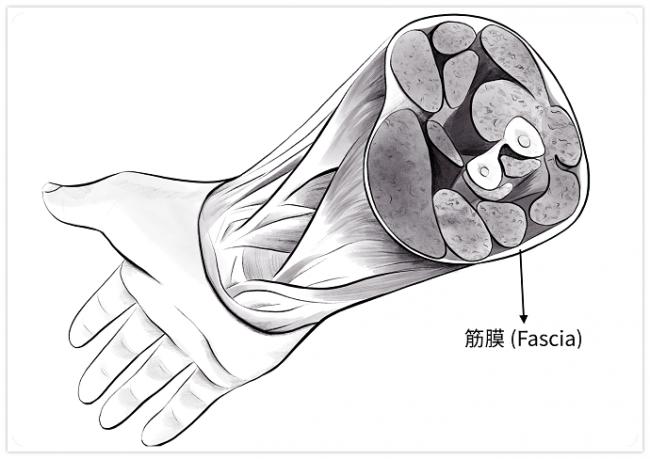

按摩槍當然是用來打痠痛不舒服的部位,但你知道,你用按摩槍放鬆的組織是什麼嗎?除了肌肉以外,按摩槍也可以用來放鬆「筋膜」。

2.激痛點

激痛點 (Trigger Points) 位於肌肉中的緊繃帶,顧名思義就是容易產生激烈疼痛的點,除了用力按壓會痛以外,活化的激痛點有時還會伴隨著轉移痛,也就是不只激痛點一個地方疼痛,還會連帶影響其他部位也產生疼痛。 如果沒有適當處理,激痛點產生的疼痛可能會變成慢性疼痛,甚至影響肌肉力量等。而按摩槍,就被認為很適合用來處理激痛點。

3.中醫穴位

激痛點是西方醫學根據解剖學提出的概念,而穴位則是中醫提倡的概念。事實上,兩者有很多相似之處,像是研究發現人體 147 塊肌肉中的 255 個激痛點,超過九成和穴位的位置相對應,產生傳導性疼痛的路徑也相似,以針灸方式刺激激痛點和穴道,兩者所表現出的反應也類似。 大部分激痛點屬於中醫理論中的「阿是穴」範籌,阿是穴並沒有固定位置,取穴的方式是「以痛為腧」,就是有痛位置就是阿是穴的意思,這點和激痛點的概念十分雷同。

你用按摩槍放鬆的組織是什麼嗎?除了肌肉以外,按摩槍也可以用來放鬆「筋膜」。 JKL代購網站

最適用的肌群部位

最適合用按摩槍放鬆的就是大肌肉群,例如臀部、大腿、小腿等處肌肉,因為大肌肉群的肌肉層較厚,較能承受高能量的震動刺激,比較不容易因為震動力量過大或震動位置太深等使用不當的問題,造成肌肉受傷。

最適合用按摩槍放鬆的就是大肌肉群,例如臀部、大腿、小腿等處肌肉。

禁用族群與部位

按摩槍雖然方便好用,但因為震動除了會影響表層肌肉以外,還會深入傳導到骨頭,所以不是各個族群都適用,也不是各個身體部位都可以用按摩槍放鬆,以下列出的是震動按摩槍的禁用族群和禁用部位。

禁用族群

1.孕婦

2.癌症患者

3.嚴重糖尿病患者

4.心血管疾病患者

5.裝心臟節律器者

6.靜脈栓塞疾病患者

7.有外傷

8.骨質疏鬆症(勿長時間使用)

禁用部位

1.頸部

2.脊椎附近

3.骨突和關節韌帶處

4.血管及神經較多位置

5.瘀青或發炎外傷部位

按摩槍使用注意事項

1.找出激痛點

上述有提到激痛點的觀念,比起拿起按摩槍就亂打一通,可以嘗試先找出激痛點,再把按摩槍對準激痛點使用,效果更好。除了可以自行按壓肌肉找激痛點以外,也可以在google搜尋「身體部位英文 + trigger point」,就會找到標示激痛點的示意圖。 *注意:非專業人士自行尋找激痛點可能會有一定程度困難

2.依照部位選擇適合按摩頭

不少按摩槍有配備形狀大小不同的各式按摩頭,所以使用者可依據按摩部位,選擇適合的按摩頭使用。像是比較大的球型按摩頭,就適合用來放鬆大範圍肌肉,較小型的尖頭錐狀按摩頭,適合用來放鬆手臂等小型肌肉。勉強用不適合的按摩頭按摩,可能會對小肌肉群造成過度刺激,緩解痠痛不成,反而產生反效果。

3.變換按摩角度和施力點

上述提過,筋膜可能會沾黏,還有激痛點藏在肌肉裡面,而每個人沾黏的筋膜,以及肌肉裡的激痛點,位於組織內的深度和位置都不太一樣,所以在使用按摩槍按摩時,可以嘗試變換按摩角度,像是除了把按摩槍垂直對準肌肉外,還可以將按摩槍斜著拿,變換成 45 度角、30 度角等不同角度。試著用不同角度按摩和放鬆肌肉,找看最適合自己的按摩槍按摩角度,可能會達到更好的肌肉放鬆效果。

4.震動強度別太強

按摩槍的震動強度,不是越強越好。上述提過震動可以抑制痛覺,因此使用過程中,可能會讓按摩部位的感覺變得遲鈍,也就是比較不容易感覺到痛的意思。此時,如果按摩槍的強度太強,超過組織可以負荷的程度,使用者可能也不覺得痛,那在使用過後,就很有可能會產生反效果。所以建議大家,使用按摩槍時,震動強度只要調整到,使用起來有感覺到震動感或輕微痠痛即可,不需要、也不建議調整到高強度。

5.使用時間勿過長

按摩槍的使用時間,也不是越長越有效。根據許多專家建議,每個部位每次停留 5 至 10 秒,重複進行 3 至 5 分鐘就有效了。如果按摩頭的是接觸面積較小的尖頭形狀,必須更留意使用時間盡量不要超過 3 分鐘,接觸面積較大的球狀按摩頭,至多則可以用到 5 分鐘。

6.明顯發炎請勿使用

按摩槍的用途是拿來放鬆和舒緩一般的肌肉痠痛和緊繃問題,並不能拿來治療疾病。所以如果肌肉有明顯發炎症狀(紅、腫、熱、痛等),或是有劇烈疼痛等,都不建議自行使用按摩槍,而是要尋求有醫療執照的醫師、物理治療師等專業人士協助。如果本來只是有些肌肉痠痛和緊繃,但使用按摩槍之後,出現越來越痛等異常狀況,也建議馬上停止使用按摩槍,並儘速就醫。

運動星球

仰睡、側睡起床都痠痛?專家:身體發炎怎麼睡都不適

2019-07-01

是否時常睡覺起來都還是覺得全身痠痛疲勞?一點都沒有消除的感覺。有人會開始調整自己的睡姿,或是換上新的床墊與枕頭,以及開始改變睡姿,像是從仰睡、側睡改成趴睡,但沒有一個姿勢是舒服的。如果長時間下來都是這樣,代表你身體其實在發炎。

仰睡、側睡起床都痠痛?專家:身體發炎怎麼睡都不適 ©sleep.org

睡覺姿勢不良常被歸類成身體痠痛的主要原因,根據專家表示:「如果仔細觀察,睡起來會抱怨痠痛的,往往是有一定年紀、或是上班需要久坐維持姿勢的人。正常人不會因為睡眠造成身體的傷害,反而是身體本身已經有傷害,導致睡得不安穩。」

身體發炎導致睡起來身體痠痛 ©healthline.com

其實在我們睡覺時,都翻了很多次身

人體每個晚上大約會翻身20~40次,讓身體不會因為維持同一個姿勢,導致某些部位的壓力特別重而產生壓傷(bedsores)。像是仰睡可能讓突出的肩胛骨壓力過大,結果起來的時候肩膀疼痛,所以身體會自然的翻身,分散掉體重帶來的壓力。

©healthline.com

身體越睡越痛到底是什麼原因?

時常聽見「越睡越痛」的情況,但通常解決方式都是換新枕頭或是新床墊,如果有這種情況發生,如果是年輕人可能是罹患「肌筋膜痛症候群」,而超過四十歲的中年人,則可能是因為「五十肩」所導致。也就是說,越睡越痛,並不是睡覺出了問題,而是身體本身就在發炎中,所以透過睡眠修補也不會補好,才會讓人誤以為痠痛是睡出來的。當罹患肌筋膜痛症候群時,會起來不僅會痠痛,有時會伴隨自律神經興奮的現象。造成的原因主要為長期姿勢不良、外傷、睡眠品質不佳所導致。

©medicalnewstoday.com

如何改善症狀提升睡眠品質?

「肌筋膜痛症候群」是身體的肌筋膜失去平衡時會出現過度收縮、抽筋與疼痛的狀況,而肌筋膜是一種乳白偏透明的結締組織,像是保鮮膜一樣包住全身,所以跟日常生活的活動比較有關,如果真的要避免,建議可以定期做一先伸展,像是瑜伽,同時也要避免長時間維持一個姿勢,即便是工作,也可以從坐姿改成站姿,或是起來走一走讓身體多活動。至於是罹患五十肩,只要去復健、開刀,或是選肩關節囊擴張術,把沾黏的的地方分開,術後再進行肌力強化來避免肌肉萎縮。但重點是要發現自己是五十肩,所以如果長期因為睡覺時壓到肩膀而痛醒,就要注意、趕快去復健科檢查,以免時間拖得越長,不只復健很痛,恢復時間也會拖很長。

資料來源/HERO健康網、HEALTHLINE

責任編輯/妞妞