運動星球

側睡、仰睡、趴睡對健康有什麼影響? 有科學佐證的睡姿分析與實用建議

2021-08-12

大部分時間裡,你可以控制自己向外人展現的個人特質,比如說話方式、服裝打扮和應對進退;也可以控管身體狀況,例如靠飲食、運動和生活習慣。不過,有件事可能超出你的控制範圍,卻能傳達出非常多跟你切膚相關的健康訊息,這就是你的睡眠姿勢。

側睡、仰睡、趴睡對健康有什麼影響? 有科學佐證的睡姿分析與實用建議 ©bruce mars on Unsplash

許多研究發現,人們喜歡的睡眠方式可以直接關係到整體健康狀況,例如患有睡眠呼吸中止症等慢性病患者,可以從側睡中獲得益處,而背部有問題的人往往在仰睡時感覺較好。沒錯﹗你睡覺時身體最舒適的姿勢,可能顯現出你的健康情況,而且對於睡姿與整體健康關聯的論述,已有許多科學研究支持。以下是各種睡姿代表或適合的健康狀況。

仰睡、趴睡與側睡 ©mammothcomfort.com

側睡

優點:研究發現側睡通常對人體較好,能促進更好的消化、緩解打鼾,因為能改善母體和胎兒健康,對孕婦懷孕期間也相當有益。其他潛在的健康益處還包括:支撐脊椎、促進大腦健康、緩解下背痛、緩解胃灼熱。

缺點:側睡可能帶給肩膀壓力,並導致頭部和面部緊繃或疼痛。研究也顯示,如果患有腕隧道症候群,壓著手睡覺或彎曲手腕會使症狀惡化。

注意:專家們通常建議向左側睡比較好,因為向右側雖然會減輕你器官的壓力,但可能使胃酸倒流等消化道問題惡化,如果向左側能使胃保持在食道的下方,這樣胃酸就不會逆流到食道。

仰睡

優點:仰臥睡覺可以帶來的好處包括包持脊椎排列、減少緊張性頭痛、緩解壓力點和背痛、減少皮膚敏感者的痘痘或皺紋、降低嬰兒猝死症的風險。背痛的人對於仰臥睡覺應該很有感,有些人發現這姿勢可以減輕疼痛,而另一些人卻發現會加劇疼痛,這完全取決於個人。

缺點:患有睡眠呼吸中止症的人應避免仰睡,因為這個姿勢更容易阻塞呼吸道。

趴睡

優點:研究發現趴睡可能對打鼾和有阻塞性睡眠呼吸中止狀況的人有益。

缺點:趴睡的弊大於利﹗這個姿勢會增加背部和頸部壓力,可能導致不必要的慢性背痛。

睡姿對脊椎的影響 ©allstar

找到適合你的睡姿

睡眠品質當然不只取決於睡姿,不過能睡個好覺的人通常可以保持自己的睡眠方式,當你醒來後感到疼痛或疲倦,那就值得嘗試一個新的姿勢或是改變現有姿勢。

對側睡者的建議

側睡是最多人習慣的姿勢,不過承上,側睡會帶給肩膀、頭部、面部緊繃或疼痛,因此習慣側睡的人建議:

1. 選一個偏硬堅固的枕頭來支撐脊椎曲線,以及較能緩解壓力的床墊。

2. 在雙腿之間放一個枕頭,以支撐臀部和下背部。

3. 透過抱枕頭來支撐你的手臂。

4. 不要壓著手或彎曲手腕睡覺,以避免腕隧道症候群。

5. 喜歡側睡中「胎兒睡姿」的人,保持下巴和四肢放鬆,以防止麻木和不適。

6. 胎兒睡姿的人如果不想在緊繃和疼痛中醒來,嘗試稍微修改成「渴望睡姿」。

胎兒睡姿與渴望睡姿

對仰睡者的建議

仰睡可以幫助平均分布你的體重,減輕壓力和疼痛,也幫助脊椎排列對齊。如果想更充分利用這些好處,可以做以下調整:

1. 在膝蓋下放一個小枕頭,幫助脊椎保持自然曲線。

2. 頸部下方放一個小的圓形枕頭用來支撐,可緩解頸部疼痛。

3. 使用楔形枕頭來抬高你的頭部,可緩解打鼾、過敏和胃灼熱等症狀。

對趴睡者的建議

通常不建議用趴睡睡姿,因為會導致頸部或背部疼痛。但是,如果你發現這個睡姿能讓你在最放鬆和舒服的狀態,可以做一些調整來保持脊椎排列、避免肌肉僵硬。

1. 規律地轉動頭部方向,以減少頸部疼痛僵硬的機會。

2. 選擇偏硬的床墊,以幫助調整脊椎病預防疼痛。

3. 使用薄而平的枕頭或是根本不用枕頭,以避免頸部疼痛。

4. 在骨盆下放一個枕頭,以避免背部疼痛或僵硬。

5. 調整為自由落體姿勢,減輕臀部和肩部的壓力。

6. 自由落體睡姿透過手臂伸向兩側來避免手部僵硬,不要將手壓在枕頭下。

自由落體睡姿 ©Ala on Unsplash

總結

1. 如果你醒來後感到疼痛或不適,那就代表該嘗試改變睡眠方式,或是直接諮詢睡眠專科醫師。如果你每晚都睡得好,醒來後神清氣爽,那就別擔心你的睡姿問題了。

2. 網路上可見一些研究顯示,不同睡姿與你的行為方式、年齡、甚至教育水平都有直接關聯,但對於這些發現應該持保留態度,因為這些研究都屬於小規模並且是自陳報告,研究結果可能有偏差。

資料來源/GREATIST

責任編輯/Dama

優活健康網

長期頭痛元凶是脖子?醫師教你3招放鬆頸椎緩解「頸因性頭痛」

2024-10-03

頭暈又頭痛,可能是脖子搞的鬼!22歲王小姐,間歇性頭暈頭痛已經1~2年,起初1、2個月發作一次,近幾月常頻繁發作,症狀常先出現後頸部緊繃,如果沒有休息持續忙碌工作,就會往上延伸引起頭暈頭痛,但又不會有看見閃光等典型偏頭痛症狀,偶爾也會出現眼窩附近痠脹不舒服,曾至神經內科及眼科多次就診及詳細檢查,都告知沒問題⋯

最近,王小姐因手肘痠痛前往台北市立聯合醫院中興院區復健科就診,看診當天剛好頭痛發作,自行吃了止痛藥也無法改善。經門診問診後執行X光檢查,側面X光影像顯示頸椎變直(正常應為C形)但無其他異常,整體判斷應為「頸因性頭痛」,與患者討論後執行局部類固醇注射,頭痛瞬間緩解。

脖子引發「頸因性頭痛」

台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑指出,「頸因性頭痛」指因頸部問題所引起的頭痛,主要是因為長期維持固定同一姿勢,例如看電腦、追劇、用手機⋯等,導致椎間盤突出而後壓迫頸椎附近神經,以及頸部肌肉緊繃牽引至頭部肉導致頭痛,至於引起眼窩附近不適的機轉則未明。

武俊傑補充,隨著網路與3C產品越來越普及,患者有逐年增加的趨勢。門診常見到許多患者反覆疼痛數年,直至手麻之後才來復健科就診,此時已合併頸神經根壓迫症狀,經2~3個月漫長的頸部牽引等復健治療後,手麻及頭痛都消失了,此時才知道原來多年的頭痛頭暈及眼窩痠痛是頸因性頭痛。

頸椎伸展運動放鬆脖子

武俊傑提醒,若要預防頸因性頭痛,應避免長時間專注3C產品。若頸部長期緊繃,每30分鐘可做30秒的頸椎伸展運動,並且適度伸展放鬆。最簡單的動作是「以手輔助壓頭」,輪流舒緩頸部兩側肌肉,每邊停留5秒,左右可各做2~3回,每回合約30秒,對鬆弛頸部能達到一定幫助。

此外,也可以透過按摩、熱敷等方式來放鬆,若經神經內科檢查已排除其他問題,頸因性頭痛應是可能原因,可藉由藥物及復健來逐漸改善。

頸椎伸展運動

屈曲/伸展:簡單做低頭與抬頭的動作,可以幫助頸椎放鬆。

屈曲、伸展動作可幫助脖子放鬆。 ©台北市立聯合醫院

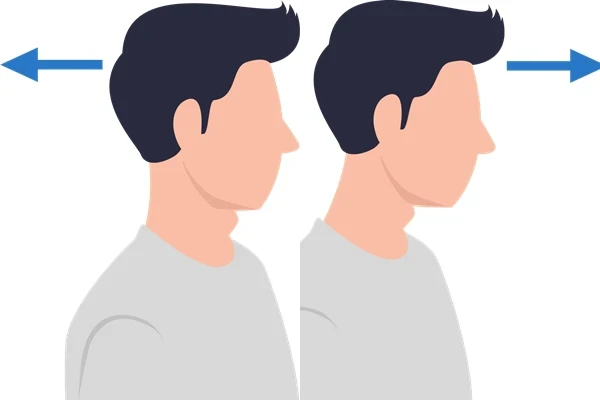

側曲/迴旋:左右彎曲頸部,然後將頭部旋轉向左右邊,有助於伸展頸椎。

側曲、迴旋可幫助放鬆脖子。 ©台北市立聯合醫院

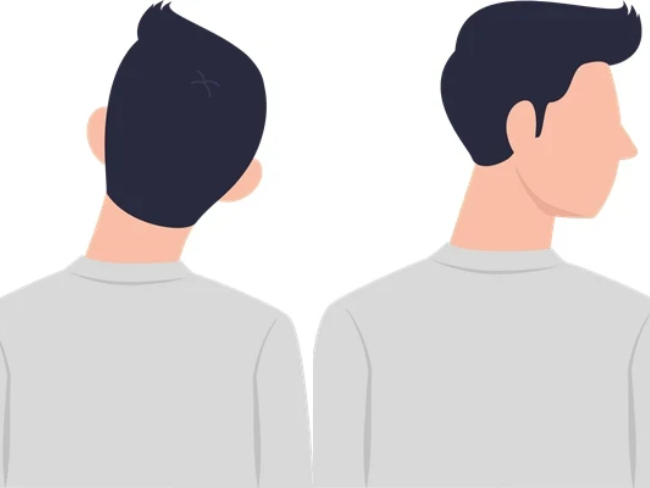

後退/前進:維持頸部穩定,並將頭往前後伸展,有助於放鬆頸椎。

頭部往前後伸展可放鬆。 ©台北市立聯合醫院

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

凃俐雯

訓練筋膜的四大原則與注意事項

2018-01-03

筋膜彈性並不非憑空得來,不同的訓練方式會使每個人的筋膜有不一樣的性質與走向。有變化性的訓練,相較於單調重複的訓練動作,更能夠讓筋膜變得強壯,這個變化性可以是動作角度的變化、節奏的轉換,甚至是負荷的改變。簡而言之,避免讓訓練模式「一成不變」,這樣才能夠刺激活化到身上不同的筋膜。

訓練筋膜的四大原則與注意事項

此外,單獨訓練某條肌肉,或者是單關節的訓練,對筋膜的刺激也比較少,例如:健身器械(肩推或者膝伸直等固定式器材)對筋膜的刺激就比自由重量(啞鈴或者壺玲)少很多。原因是健身器械的設計是針對單一肌肉,訓練時會將其他關節固定在穩定的狀態之下,只單獨活動某一個關節,讓某一個特定的肌肉收縮。

雖然這樣可以增加特定肌肉的力量,或者讓特定肌肉肥大,但是,器械訓練的缺點就是周圍其他的肌群或者筋膜,完全被固定住了。所以,在器械訓練時,周圍的肌肉筋膜都不需要收縮和做功,因此,周圍的肌肉筋膜當然也就不會有成長茁壯的機會。為此,筋膜的訓練盡量還是選擇用自由重量,避免使用固定式健身器材,這樣才能夠多角度、多樣強度變化,達到刺激筋膜的目的。

改變仰臥起坐的起身角度,就能鍛鍊到更多筋膜

舉例說明這個原理:仰臥起坐只能刺激到軀幹中央某部份筋膜(部分的淺前線和深前線),但如果能夠增加動作的角度變化,例如,仰臥起坐加上旋轉身體,那麼就可以多訓練到軀幹的螺旋線;又如果仰臥起坐加轉體,再加上對側的腳往前延伸,意即身體往右轉就伸出左腳,那麼就會多刺激到下肢部分的筋膜,例如淺前線、深前線與螺旋線;而上述的動作如果再加上雙手握小啞鈴,在轉體伸腳的同時將雙手延伸出去,那麼這個複雜的動作,就同時還會訓練到手臂線的筋膜。

其實,仰臥起坐已經比坐在健身器械上做捲腹,更能刺激到更多身體穩定肌群了,但是如果可以將動作一層一層疊加上去,增加動作的角度變化、負重、難度與複雜度,每增加一種挑戰度,就可以刺激到更多的筋膜,不僅能擴大筋膜線被訓練的範圍,也能夠提高筋膜被刺激的強度。換言之,訓練的強度越高,使用到的範圍越廣,筋膜訓練的效果就會越好。

相同的道理,如果你只是一直騎腳踏車,一直重複這個單調且相同的動作,即使你騎得再遠再快,除了心肺系統之外,其實大部分只訓練到大腿的肌肉,增加了大腿肌群的力量,但卻沒有辦法有效訓練到筋膜,筋膜的彈性也就無法增加;其原因就是騎車這個動作所用到的筋膜範圍太小且太侷限。事實上,騎腳踏的動作非常單調且重複,幾乎不需要用到筋膜的彈性或者力量,除非是騎車上坡,或者站起來騎車等較複雜有變化的動作,否則筋膜是完全無法被強化的。

最好的筋膜訓練是將動作一層一層疊加上去,每增加一種挑戰度,就可以刺激到更多的筋膜。

現在我們已經知道過於單調、低強度、節奏一致的重複性動作,對於筋膜訓練沒有幫助。此外,我們要如何檢視自己在做的訓練或運動,是否能有效訓練筋膜呢?以下提出六大原則,各位不妨自我檢視一番:

現在我們已經知道過於單調、低強度、節奏一致的重複性動作,對於筋膜訓練沒有幫助。此外,我們要如何檢視自己在做的訓練或運動,是否能有效訓練筋膜呢?以下提出六大原則,各位不妨自我檢視一番:

1 全身性的動作比局部性的動作好

在設計筋膜訓練動作時,全身性的動作比局部性的動作好,也就是盡量是以「活動到越多的身體部位越好」,為什麼呢?舉例來說,跳躍比深蹲的動作涵蓋更多的範圍,因為跳躍除了需要先蹲下之外,還要用力跳起,那麼用力跳起的這個階段就會用到小腿後側肌肉,這個部位是單純深蹲動作不會去用到的位置。此外,大腿前側與臀部肌肉的力量,在跳躍動作中也比深蹲動作中用到更多。

此外,深蹲並沒有落地緩衝這個部分,跳躍才有,而落地緩衝這個部分,會挑戰到更多下肢肌肉離心收縮的力量以及筋膜延展的彈性,所以,跳躍對於筋膜的刺激大於深蹲,訓練效果也會比較顯著。因此,原地垂直跳、左右跳或跳箱等這類型的動作,對筋膜的訓練效果,就會比深蹲、分腿蹲或側蹲還要好。

同理,如果將動作涉及的範圍再擴大來看,波比跳的訓練效果又比單純地跳躍更好,因為波比跳是垂直跳與伏地挺身的結合,比跳躍多了軀幹穩定度與上肢力量的挑戰,能夠刺激到更多的深前線,並且多了手臂線的參與。

由上述介紹可知,設計筋膜訓練動作的時候,全身性的訓練比局部訓練的效果好,除了訓練的範圍會比較廣泛之外,訓練的強度也會因此提升,更能夠改善全身筋膜的協調性,所以,應該要盡可能的利用全身性的動作來做筋膜訓練。

2 長筋膜線的動作比短筋膜線的動作好

同樣是訓練某條特定的筋膜線,如果可以一次訓練到「整條」筋膜線,會比分段訓練或者只訓練某一段的效果好。舉例來說,做彎曲手肘舉起啞鈴的訓練,這個動作只練到前手臂線裡的二頭肌與附近的筋膜,但如果是拿球拍做揮拍動作,那麼整條前手臂線的肌肉與筋膜都會被訓練到;如果揮拍前再加上拉拍動作,那麼對筋膜刺激的強度就更大了;再者,如果揮拍可以順帶旋轉身體,那麼除了整條前手臂線外,還能多訓練到螺旋線。

再舉一個例子,如果拿彈力帶綁住腳踝,做膝蓋反覆彎曲、伸直的訓練,那麼就只能夠訓練到股四頭肌與附近的筋膜,但如果將動作改成踢球的動作,那麼整隻腳必須先往後擺動,再向前伸直踢出,這個動作就能夠刺激到幾乎整條淺前線筋膜。

又或者說,健身房中的軀幹旋轉器械訓練,必須雙腳固定跪在機器上,然後轉動上半身,但是這個動作只訓練到上半身的螺旋線;但如果將動作改成轉身拋接藥球,那麼不只是上半身的螺旋線,甚至從骨盆到下半身部分的螺旋線筋膜也都會被訓練到。

因此,如果訓練的目標是筋膜,那麼就應該將動作做一些修改,盡量以筋膜的走向去設計,且盡量涵蓋同一條筋膜線越大的範圍越好。

3 發力次序要從中心到四肢

預備動作是遠端肢體做反方向的延伸,也就是前面講的「預先的反向動作」,但是,這個預先的動作並非靜態的往反方向伸展就可以了,而是動態的往反方向預先延伸,整個過程都是持續在動,沒有靜止或停下來的時間。此外,動作的起始必須從身體的近端開始發力,也就是先從身體的核心肌肉群啟動,再依序由內而外,從中心到外圍,從軀幹到四肢有順序地啟動肌肉。

聽起來似乎有些複雜,但其實很簡單。在皮拉提斯的訓練中,常常會使用到類似的概念:一切的動作都從穩定核心開始,核心肌群先收縮穩定住軀幹之後,再收縮軀幹旁邊的肌群,接著才會收縮四肢的肌肉。舉例來說,要完成一個網球右手單手反拍的動作時,必須先將右手臂往身體左側擺動,讓手臂做一個反方向的動態延伸;接著,當要向右、向後揮出且打開手臂之前,胸椎旁的肌肉應該收縮好,然後肩胛骨周圍的肌肉再收縮,將肩胛骨穩定住之後,棘下肌、小圓肌和後三角肌接著再收縮,此時手臂才會出現向後揮開擊球的單手反拍動作。如果在打到球之前,肌肉收縮的次序可以照著這個規則,那麼在擊球的瞬間,筋膜的力量就更能夠發揮出來。

發力次序正確,除了能將筋膜的力量完整發揮出來之外,也能降低受傷的發生機率,為什麼呢?以單手壺鈴擺盪的動作來說明,當我們要揮動壺鈴的時候,如果倒過來從遠端到近端依序發力,也就是手臂肌肉比肩膀周圍肌肉先啟動,那麼壺鈴開始擺動時,肩關節還處於不穩定的狀態,所以肱骨頭就很容易被往前推擠出來,造成肩部的傷害。由此可見,由近而遠的發力順序除了能增加動作的穩定度之外,也能減少運動傷害的發生。

因此進行筋膜訓練時,不論是基於優化力量的發揮或穩定關節、減少傷害,都應該要遵循這個由近而遠,由內而外依序收縮的的規則。

4 動作逐漸複雜,避免單調重複

訓練筋膜比訓練肌肉要花更長的時間,一般來說,筋膜徹頭徹尾的汰舊換新需要六個月至兩年的時間,這個時間遠比肌肉成長的時間長多了。那麼,到底是什麼因素決定了筋膜汰換的時間長短呢?如果知道這個速率的決定因素,或許就能提高筋膜訓練的成效了?

原則上,筋膜訓練成效的速率決定因素就是訓練的「複雜度」與「難度」,因為,如果每次筋膜訓練的動作都很簡單重複,那麼,筋膜被刺激的程度就會很小,訓練的效果自然也就不會好,筋膜汰換的速度就會很慢;反之,若訓練的複雜度與難度能夠逐漸提高,訓練的效果就會比較好,那麼筋膜汰換的速度也就會比較快;因此,訓練的複雜度與難度大小影響了筋膜的汰換速度,到底是只需要六個月或是漫長的兩年之久?

換句話說,筋膜對訓練方式也會有適應性的問題。一旦筋膜適應當前的訓練動作,那麼訓練的效益就會大幅度地降低,因此,訓練應該要逐漸地去「增加動作的複雜性」和「減少動作的重複性」,這樣對筋膜的訓練效果會比較好。舉個例子來說明,越野跑對筋膜的刺激,就會比在操場上繞圈慢跑要高出很多,因為越野跑的場地不規則,有上下斜坡,有樹木土堆等障礙,還有需要跨過的溪水等,全身的筋膜必須要因應這些地形,迅速地做出反應,所以越野跑的動作複雜度就比在操場跑步要高出許多;此外,武術套路也會比單純的蹲還要複雜,因為武術套路需要將許多蹲、跳、迴旋踢等動作連貫起來,一氣呵成流暢的演出,因此,就會比單純的蹲,例如弓箭步蹲或者深蹲等,對於筋膜訓練的效果高出很多;又或者拳擊動作中,除了練習出拳外,若再加入閃躲對方攻擊的動作,也會提高動作的複雜性,並且增加筋膜訓練的效果。

由上述可知,決定筋膜訓練的效果,訓練的複雜度與難度非常重要。話雖如此,仍然有其他影響筋膜汰換速度的因素,例如睡眠或營養狀態等,所以想要得到最快速的筋膜訓練成果,必須要面面俱到才行。

1 避免動作太過僵硬乾澀

訓練時,動作應該要輕柔有彈性,不可以太過乾澀與僵硬。以跳繩為例,如果用腳跟落地,這樣的動作看起來就十分的僵硬,而且對腳跟會產生很大的震盪與衝擊,如此並沒有辦法訓練出筋膜的彈性,只是徒增傷害而已。但是,如果可以用前腳掌輕柔的落地,像貓咪從高處跳下一樣沒有製造出任何聲響,那就能夠練出筋膜的彈性。

2 避免突然轉換方向

無預警且唐突地變換動作方向,對於筋膜彈性的訓練是沒有幫助的,甚至會增加受傷的風險。尤其是不流暢或者太僵硬的動作,例如,向前衝刺突然急停,轉換成向右衝刺,又或者現前的直拳,突然轉彎變成勾拳等。因此,筋膜訓練應該避免突然的轉換方向,應該要追求動作的順暢跟圓滑,讓動作是一氣呵成地做完。如果非要變換動作的方向,也必須要非常流暢才可以。

3 避免依賴大肌肉收縮

訓練筋膜的時候,應該要盡可能地利用筋膜回彈的特性完成動作,而不是依賴大肌肉群的收縮去產生力量。也就是說,要盡可能的減少使用大肌肉群的力量,並且要盡量去控制動作的品質,讓動作輕鬆且流暢地完成:輕鬆就是不依賴大肌肉收縮,流暢就是增加筋膜的貢獻度。如果能夠減少對大肌肉群的依賴,才能讓筋膜在動作訓練中發揮更大的作用。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

1 避免動作太過僵硬乾澀

訓練時,動作應該要輕柔有彈性,不可以太過乾澀與僵硬。以跳繩為例,如果用腳跟落地,這樣的動作看起來就十分的僵硬,而且對腳跟會產生很大的震盪與衝擊,如此並沒有辦法訓練出筋膜的彈性,只是徒增傷害而已。但是,如果可以用前腳掌輕柔的落地,像貓咪從高處跳下一樣沒有製造出任何聲響,那就能夠練出筋膜的彈性。

2 避免突然轉換方向

無預警且唐突地變換動作方向,對於筋膜彈性的訓練是沒有幫助的,甚至會增加受傷的風險。尤其是不流暢或者太僵硬的動作,例如,向前衝刺突然急停,轉換成向右衝刺,又或者現前的直拳,突然轉彎變成勾拳等。因此,筋膜訓練應該避免突然的轉換方向,應該要追求動作的順暢跟圓滑,讓動作是一氣呵成地做完。如果非要變換動作的方向,也必須要非常流暢才可以。

3 避免依賴大肌肉收縮

訓練筋膜的時候,應該要盡可能地利用筋膜回彈的特性完成動作,而不是依賴大肌肉群的收縮去產生力量。也就是說,要盡可能的減少使用大肌肉群的力量,並且要盡量去控制動作的品質,讓動作輕鬆且流暢地完成:輕鬆就是不依賴大肌肉收縮,流暢就是增加筋膜的貢獻度。如果能夠減少對大肌肉群的依賴,才能讓筋膜在動作訓練中發揮更大的作用。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

/ 關於凃俐雯 /

大學時代因為打網球時發生肩關節脫臼,即使後來陸續發生打排球脫臼.打羽毛球脫臼等等,還是無法放棄熱愛的各種運動,因此決定成為一個專攻運動傷害與復健的醫「孫」,希望能用最健康的方式預防和治療運動傷害,幫助所有熱愛運動的人重返場上。

部落格 堅持鍛鍊