運動星球

身體僵硬是容易造成運動傷害與新陳代謝變慢的元兇!

2019-03-15

你有發現隨著年紀增長,我們的身體也越來越僵硬,以前能夠輕而易舉做到的動作,現在卻變的卡卡的,那到底為何我們的身體會越來越硬呢?其實,當我們的身體處於長時間不動或是長時間維持同一個姿勢的時候,就很容易構成關節與肌肉的關節囊與肌纖維、筋膜等軟組織排列就會產生紊亂,這時候身體就會隨著年齡的增長,造成關節活動度變窄、肌肉量減少、肌健與韌帶等無法有效伸展的狀況,久而久之身體就越來越僵硬!

新陳代謝變慢有可能是身體變僵硬的狀況!

然而,「身體僵硬」只的就是肌肉在伸展與收縮產生困難,簡單來說就是原本能輕鬆順暢完成收縮與伸展的肌肉,經過長時間不動或是長時間維持同一個姿勢後,無法恢復原本100%的狀態時,就是所謂的僵硬!這也會影響我們身體的代謝功能,因為,我們的血液循環主要會藉由肌肉的收縮與伸展,讓體內多餘的多餘水分和老舊廢物組織排出體外,而當我們的肌肉無法100%回到原本的做用時,這些原本要排除體外的老舊廢物就會囤積於體內,導致身體浮腫及疲勞的狀態;另外,當體內所產生的老舊廢物堆積時,肌肉就會變僵硬難以伸展,這時候進階著就會引起肩膀酸痛、寒性體質或腰部痠痛等問題。

這些原本要排除體外的老舊廢物就會囤積於體內,導致身體浮腫及疲勞的狀態。

造成身體僵硬的原因

1.長期不良站坐姿

這個是現代人最常見的問題-站姿與做姿長時間不良,例如:身體重心總是前移站立會引起骨盆前傾,進而引起髖部內側緊張、外旋差或膝關節超伸;而我們身體的脊椎,為了調整骨盆前傾引起的身體向前移位時會向後移位,接著就會而形成肩頸周圍緊張。

2.骨骼關節位置不正

有的人會有骨骼關節位置不正,造成關節周圍韌帶受力不均勻的問題,例如:膝關節超伸站立,身體重心易向前移動,小腿後側肌肉韌帶就易向後拉,來平衡身體向前移動的重心;於是我們的小腿肚子會變得粗大,甚至小腿肌肉向外翻;同時,大腿前側會緊縮內側肌肉外旋差等等問題,就會相繼出現,這也就引起了身體個體的差異性,所以不同的體態對應的身體問題會有不同。

3.日常生活習慣

身體姿勢的形成跟平時的行為習慣有很大關係,而行為習慣的發生又和自己的本能反應有很多關係,雖然這不見得是所有的人都會這樣,但你可以觀察一下自己或週邊的人是否也會這樣。例如:骨盆前傾的人一般來說都很積極行動,不知不覺身體就會出現向前移動,展現出隨時行動的傾向;而骨盆後傾的人多安於現狀,它們通常比較安於現狀容易懊惱和失意甚至退縮。

身體僵硬的危害

1.容易受傷

大腿肌群是人類最重要的肌群之一,因此,當大腿肌肉伸展不易時,容易造成膝關節負荷增加導致膝蓋疼痛和活動障礙;另外,與之相連的腰大肌、股關節活動變得困難,就會讓人無法大步行走,容易跌倒。而跌倒發生的一剎那,如果身體柔軟度好就能迅速反應,不會對身體造成太大傷害;但身體僵硬的人則可能引起較嚴重的受傷甚至骨折。

2.身體疼痛

現在有很多的年輕人都會經常腰痛或肩頸酸痛,這與長時間不良的坐姿與站姿有絕大的相關性,同時,也會造成身體僵硬會導致血液循環緩慢,讓身體代謝老舊廢物的效率大打折扣。

3.畏寒畏冷

我們都知道人體的熱量,約40%是由肌肉所產生的;所以,當我們長時間不運動或不讓筋膜恢復原有的彈性,就會導致肌肉衰退、硬化和血液循環惡化後,進而就會讓身體產生的熱量會減少,以致體溫降低。

4.時常疲勞

肌肉柔軟度不足的時候,分佈在其中的毛細血管也會變硬,導致血液無法正常流動;血液循環的一個重要作用就是輸送營養物質和氧氣,回收體內導致人疲勞乏力的廢舊物質。血液循環功能變差,身體就容易覺得疲勞。

5.體重增加

我們人體攝入的能量和脂肪需要通過肌肉運動燃燒,一旦肌肉活動度變差無法充分活動,就會導致新陳代謝功能下降,脂肪無法燃燒而積存下來,久而久之身體就會越來越胖。

6.皮膚粗糙

當肌肉或血管硬化時,也會影響到皮膚的血液循環,出現面部乾燥、色斑、暗沉、皺紋、鬆弛等問題。

長時間固定一個姿勢不動,久而久之容易造成身體循環不良與僵硬。

透過拉筋能變軟?

基本上只要透過拉筋的動作,做出與肌肉功能反向的動作,讓具有彎曲功能的部位伸展開來,便能恢復原狀。並透過持續正確的刺激就能讓身體軟組織,逐漸朝著肌肉延伸的方向及運動的方向改變排列的方式,加上原本的肌原纖維也會因為受到延伸的刺激而在分節處增生,因此,我們的肌肉長度就會獲得有效的調整。例如:有些人原本做立姿體前彎動作,無論怎麼做手都無法觸碰到地面,在經過一段時間的按摩放鬆與拉筋練習之後,就能觸碰到地面,如果你是屬於短時間練習就能達成的人,表示你原本就有這個柔軟度的能力,只要平時多拉拉筋就能讓身體恢復柔軟。另外,當我們長時間運動量不足或伸展不足的時候,都會讓身體的柔軟度陷入沉睡的狀態,還有如果讓肌肉也長時間維持在收縮緊繃的狀態之下,我們的肌肉纖維就會縮短,這時候就不光是柔軟度變差而已,還會在運動訓練中造成所謂的運動傷害,千萬不可不注意!

透過拉筋或筋膜放鬆能讓身體變軟?

雖然,我們的身體能透過伸展拉筋讓它變得柔軟,但也不是百分之百的可行,畢竟,我們人體關節結締組織的膠原蛋白排列狀態與肌肉彈性都是因人而異,每個人天生的柔軟度就會有所不同,但是,即使身體原本非常的僵硬,只要每天透過正確的方式伸展拉筋,還是能讓身體肌肉與筋膜恢復到一定程度的柔軟度。

資料來源/mensjournal、draxe

責任編輯/David

運動星球

4組瑜伽動作幫你改善骨盆前傾、矯正體態

2018-12-05

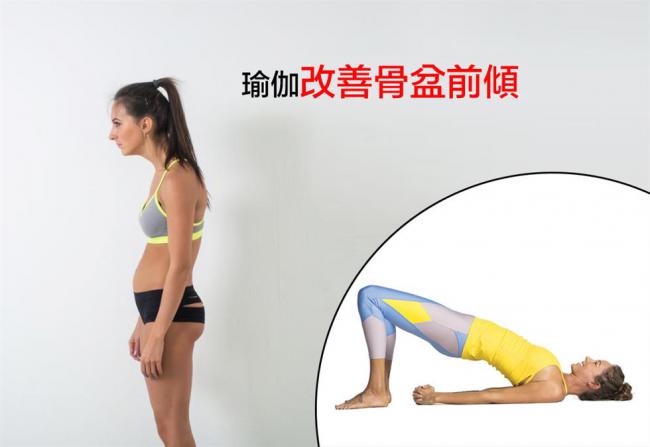

骨盆前傾對許多女性來說是一個困擾,不僅體態會不好看,連健康都會受到影響。對於懷孕時期的女性,必須挺著有2-3公斤的肚子,這段時間對腰部的壓力也會增加許多,所以這時準媽媽們,也會時常出現腰酸背痛等情況,甚至在生產完時,骨盆也會跑位,這時透過瑜伽動作來伸展骨盆、髖關節以及大腿內側肌肉,進而緩解緊繃的肌肉,並將骨盆拉回身體正確位置上。

4組瑜伽動作幫你改善骨盆前傾、矯正體態 ©megavogue.com

1 嬰兒式 Child Pose

嬰兒式除了可以改善骨盆前傾外,還可以伸展到背部、脊椎,來舒緩這些不適。

步驟1:跪在瑜伽墊上,將上半身往前趴,雙手打直往前伸。

步驟2:停留3-5分鐘後,回到初始位置。

嬰兒式 Child Pose ©gaia.com

2 橋式 Bridge Pose

橋式除了可以改善骨盆前傾外,還可以伸展到臀部、腹部,幫助線條雕塑。

步驟1:平躺於地,屈膝保持在舒適角度,雙手放置兩側,將背部往地面平貼,收緊肚子預備。

步驟2:臀部抬起,讓身體呈一直線,停留3-5個呼吸後再回到平躺狀態。

橋式 ©yogaoutlet.com

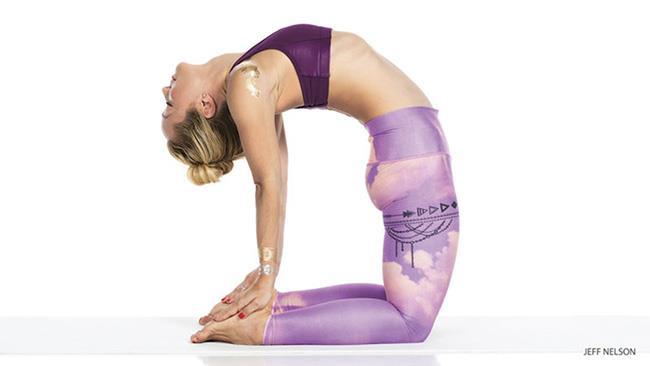

3 駱駝式 Camel Pose

駱駝式除了可以改善骨盆前傾外,還可以伸展到脊椎、腰部,改善姿勢不良所帶來的不適。

步驟1:採高跪姿,腳跟與小腿貼在瑜伽墊上,膝蓋與臀部成一直線做準備。

步驟2:雙手撐在臀部上方,手掌方向可以自身舒適選擇朝上或是朝下,手肘彼此之間保持平行,不要向外張開。

步驟3:夾緊臀部與肩胛骨,上身向後傾,抬起胸口,視線注視天花板。

步驟4:雙手移動到腳跟上,並撐住腳跟。如果頸部不會感到不適,將頭向後仰,讓脊椎可以完全伸展,維持3-5個呼吸的時間。

駱駝式 ©yogajournal.com

4 新月式 Crescent Pose

新月式除了可以改善骨盆前傾外,還可以伸展到脊椎、手臂,改善姿勢不良、過度使用肌肉所帶來的不適。

步驟1:四足跪姿在瑜伽墊上。

步驟2:將右腳往前跨出,左腳往後延伸,呈現一個低弓箭步。

步驟3:雙手合十擺放在胸口。

步驟4:吸氣將雙手往上延伸,在漸漸將上半身往後仰,停留3-5個呼吸後換邊進行。

新月式 ©yogajournal.com

資料來源/Mega Vogue

責任編輯/妞妞

各式各樣文明病 各招各式易筋操幫你解

2017-06-12

隨著醫學研究、科技進步一日千里,很多在古代被視為絕症的疾病,到了現在,幾乎都有可治療的醫術及藥物。

舉個例子,在東漢醫聖張仲景的年代,風寒是種不治之症,一個小小的傷風感冒,竟會奪走人的性命?在今日看來多麼不可思議。現代人感冒,吃個三、五天的藥、休息一下、多喝水就會痊癒,但古代可沒這麼容易。為此,醫聖編纂了流傳千古的《傷寒雜病論》,直到現在仍是中醫學術界的重要著作。

隨著時代的進步,各種古人行醫的智慧也永遠失傳了。我們再也無法得知當年華佗開腦、剖腹治病等微妙細節;中醫獨門的麻醉藥「麻沸散」,究竟含有何種精巧的配方?只能透過《三國演義》中對「刮骨療毒法」的生動描述,遙想當時華佗與關公的風采。然而,若想探討當時刮骨為什麼不會出現細菌感染,卻毫無可以考據的文獻,實為憾事。

《傷寒雜病論》內頁。

健康要自己負責,而不是交給醫生

現代醫療技術發展迅速,就連二十世紀使人們聞之色變的愛滋病(後天免疫缺乏症候群,簡稱AIDS),都已有藥物可以控制;此外,大部分癌症都可在妥善的手術、化學療法、放射線治療之下得到緩解;至於伊波拉出血熱(Ebola virus disease,又稱伊波拉病毒病,多出現於靈長動物身上的人畜共患傳染病,迄今仍無有效治療藥物),也在全球科學家的努力下,展開大規模的研究,據說測試疫苗目前已在製作當中。

古時候,世界各國往來交通不便,各種交流也受到阻礙。往往大家各自埋首研究,花了數十、數百年,研發出不同的理論假說,來處理相同的問題,實在事倍功半。然而,在這個地球村的時代,眾人利用網際網路分享研究;透過跨國的研討會、集全人類之力處理共同問題,任何疾病的治療只會更快、更精準。既然人們早已不用煩惱如何治病,那麼,我們還可以為自己的健康再多做些什麼?

醫學可以延長全人類的壽命,但你要的是能走、能跑、能自我照顧的人生下半場?還是下半輩子攤在床上靠著「三管」(氣切管、鼻胃管、尿管)維生、被束縛在安養院裡?這些都是可以提早努力的健康投資,也是原本就該自己負責的人生規畫,而不是生病了才交給醫生處理。

失眠是現代人常見的文明病之一。 ©lifestyle.one

銀髮族練易筋操:改善原發性高血壓、眩暈、骨刺、骨質疏鬆

《黃帝內經》提到,年歲漸長,五臟也隨之衰弱。但古人沒有現代儀器,如何得知這種變化?這是因為臟腑的衰弱,會首先反應在與其對應的經絡、肢體、五官等。古代人藉由細微的觀察、記錄與統整,便得知臟腑衰退的順序。

《黃帝內經》的《靈樞.天年》曾說,人在四十歲的時候,身體的各種狀態已達顛峰(原文為「皆大盛以平定」)。之後,眼睛開始看不清楚、不耐久站,喜歡坐著(若能躺著更好);同時皮膚開始出現皺紋、老人斑,說話顛三倒四,前一秒鐘說過的話,轉頭後一句也想不起來。這其實就是按照五臟的演變,慢慢從「肝→心→脾→肺→腎」的順序,逐漸退化,最終死亡。

以我本身為例,我已是坐三望四的年紀,家裡的父母叔伯們,除了老人家常有的關節痠痛外,身體各部位也開始走下坡。在寒冷的冬夜,或是颱風暴雨天、季節交替時,這些來自於外界的風、寒、濕等邪氣(致病因素),都會讓老人家們痠痛難耐、無力,甚至影響生活作息。

有些人也許會很好奇,為何人體好好的,會突然被邪氣入侵呢?沒錯,一般來說,經絡健康、臟腑血氣平順的人(年輕人),邪氣完全無下手的機會,所以不會受到影響。然而老人家因為生理功能日漸退化,臟腑氣血經絡衰退,當經絡空虛時,邪氣就找到了入侵的突破口,由外進入經絡肢體中,產生痠疼、刺痛等症狀,如果不予理會,久而久之,邪氣就會由經絡深入至五臟六腑,造成更嚴重的病變。

該怎麼扭轉這個臟腑衰退、風濕入侵,身體狀況一面倒的局面? 勤練易筋操最適合不過了。易筋操的招式,可以通行十二經絡氣血,最初是保護經絡、筋骨,從外防止病邪入侵;練到後來,氣血由不足轉為豐盈,可由內滋潤五臟六腑,達到真正延緩老化的功能,對於改善原發性高血壓、眩暈、骨刺(身體在軟骨損傷後的自行增生、修補反應)、骨質疏鬆很有幫助。

紅圈處為足底骨刺,壓迫神經引起疼痛(足底筋膜炎)。

年輕人練易筋操:可治脊椎側彎、胃食道逆流、大腸激躁症

我從小在純樸的木柵長大,除了國中時老師偶爾有課後輔導外,其他時間還算自由自在,有個愉快充實的童年。反觀現在的小學生,大多每天都得晚自習,星期六、日還得上才藝班,一旦生病了,必須向學校請假,才有辦法來找我回診。

他們小小身板上背負著過重的書包(光是目測就知道,絕對比我裝筆電的背包還要重兩倍以上),都快被壓得長不高了,手裡還另外提著一大包參考書或回家作業,實在很難不造成輕度脊椎側彎。

此外,他們的考試壓力更不是一般的大,而是亞歷山大(「壓力山大」的諧音)。從學校或補習班回家,已經晚上九點多快十點了,洗澡後還要繼續念書、準備隔天早自習的小考,導致作息不正常。此外,三餐有兩餐外食、吃得多(或少)、吃得趕、營養不均衡,更會導致進食不正常,最後若加上遺傳體質,就很容易出現失眠、生理時鐘大亂、消化困難等症狀。長久下來,將造成發育不良、身高較矮等不可逆的問題。

我記得小學時,學校都會要求學生做課間體操。坐著聽課一個早上之後,很需要起身活動一下筋骨、通暢氣血。下午的掃除時間,除了教導學生們如何保持環境整潔衛生之外,也有活動筋骨的意義。

現代學生常因背過重的書包上 學,造成輕度脊椎側彎。

復健者練易筋操:配合復健或針灸,可縮短療程、加速緩解症狀

壯年是血氣方剛的代名詞,從字面上解釋為:血氣才剛剛成長到強壯的時候。孔子說:「及其壯也,血氣方剛,戒之在鬥。」就是這個道理。

臺北市政府衛生局二○○九及二○一○年,曾委託萬芳醫院辦理「青少年運動傷害防治保健門診」的統計,發現青少年因運動傷害就診的比例,以急性占最多數。急性運動傷害比率占運動傷害特別門診的六一%,其中以扭傷、拉傷及骨折最多。

而另一項更早之前的問卷研究則指出,臺北市國小五年級至國中三年級,有高達四○%的青少年,自述在學期間曾發生運動傷害,最常見的受傷類型依序為扭傷、拉傷、瘀青、挫傷與抽筋;最常見的受傷部位包括手部、膝部與踝關節。

儘管如此,以我自己的門診經驗來看,很少有病患會因急性關節受傷的問題來就醫,大多都是因為先前的舊傷。我很常遇到三、四十歲的中年人,因關節痠痛前來看診。每次我問他們最近有沒有撞到、扭到、拉到,他們的回答都是:「寶醫師,我最近都好好的啊,沒有搬重物,也沒有跌倒,它就自己痛起來。」

講到這裡,對方通常會先停頓一下,然後靈光乍現的說:「啊,醫師,我小時候有摔倒(或撞到、扭到)過,是不是舊傷復發?」我都會在心裡暗暗驚呼:「你的直覺還真是準呀!」

舊傷復發的主要原因,不外乎以下幾項:

一、反覆進行同樣的動作。舊傷處的肌肉、韌帶組織有如老弱殘兵,日常活動尚可勉強承受,但當你劇烈運動(如跑步、搬重物等)時,必定兵敗如山倒。

二、氣溫驟降。舊傷的局部血液循環系統,如同斷垣殘壁、肝腸寸斷的道路,儘管平時不會出什麼差錯,一旦入夜或氣溫降低時,血管收縮、肌肉緊繃,如同產業道路碰上堵車,受傷的組織等不到補給,肯定每下愈況。

除了復健、針灸吃藥治療之外,避免劇烈運動,採用適當的關節活動,如易筋操裡面許多輕柔卻廣幅的伸展招式,便能改善受損、鈍化、沾黏的關節,縮短患處恢復所需的時間。

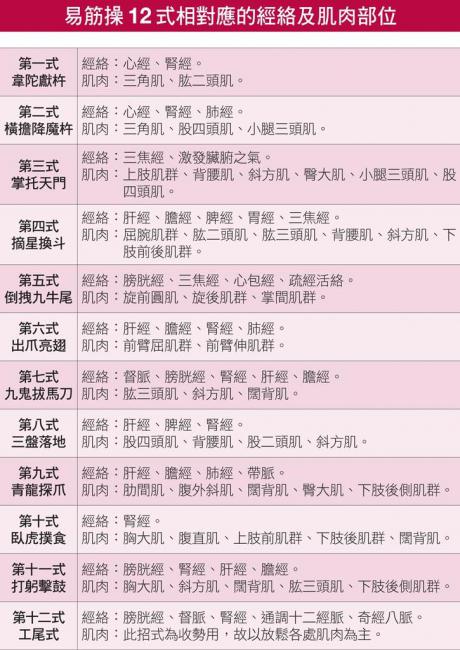

書籍資訊

◎圖文摘自大是文化出版,陳寶蓮(寶中醫)著作《寶中醫的易筋操:每天只要15分鐘,改善過敏、強化代謝,連西醫老看不好的文明病,也有解!中醫師都在練,一般人更要練》一書。

什麼是易筋操?效果居然這麼神奇?

和流傳已久的道家經典《易筋經》有啥關聯?

本書作者陳麗蓮(人稱寶中醫),現任恩主公醫院中醫部主治醫師,

雖然自己當中醫師多年,卻一直被過敏性鼻炎困擾。

連爸爸都笑她,自己當醫生,身體還這麼差。

直到有一回,陳麗蓮和學姊到廣州中醫藥大學見習,初識《易筋經》。

返臺行醫後,她繼續研究、練習,並在醫院開辦易筋操減重班。

‧易筋操12式很難?別擔心,寶中醫針對現代人不同年紀、體力,

將易筋操分為簡易版及完整版。如果你生活忙碌(或單純懶得動),

單練簡易版(一招即成),也能迅速改善頭痛、肩頸痠痛、注意力渙散等症狀。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自大是文化出版,陳寶蓮(寶中醫)著作《寶中醫的易筋操:每天只要15分鐘,改善過敏、強化代謝,連西醫老看不好的文明病,也有解!中醫師都在練,一般人更要練》一書。

什麼是易筋操?效果居然這麼神奇?

和流傳已久的道家經典《易筋經》有啥關聯?

本書作者陳麗蓮(人稱寶中醫),現任恩主公醫院中醫部主治醫師,

雖然自己當中醫師多年,卻一直被過敏性鼻炎困擾。

連爸爸都笑她,自己當醫生,身體還這麼差。

直到有一回,陳麗蓮和學姊到廣州中醫藥大學見習,初識《易筋經》。

返臺行醫後,她繼續研究、練習,並在醫院開辦易筋操減重班。

‧易筋操12式很難?別擔心,寶中醫針對現代人不同年紀、體力,

將易筋操分為簡易版及完整版。如果你生活忙碌(或單純懶得動),

單練簡易版(一招即成),也能迅速改善頭痛、肩頸痠痛、注意力渙散等症狀。

書籍資訊 請點此