運動星球

臥推的進階與退階動作是什麼? 搞懂才能安排避免受傷的課表

2022-05-10

無論任何人,在運動訓練追求更好的表現與成績之前,最重要的就是避免受傷。以下守則是美國肌力與體能訓練教練布蘭登.李瑞克 (Brendon Rearick)在《好教練的養成之道》書中針對教練或訓練師們,說明如何遵循「避免受傷」的原則來改進訓練課程安排,例如拿捏訓練的「退階」和「進階」,並與學員建立起信任、快樂且積極的關係。

臥推的進階與退階動作是什麼? 搞懂才能安排避免受傷的課表

如果客戶(以下「客戶」皆指學員)因為教練的課表而受傷,沒有變得更好,相對也不會在康復後支付教練費用。為了避免這種最糟的情形發生,我們要承擔完全的責任,在訓練環境中有任何受傷的狀況,都是我們的錯誤。用這種心態來為客戶揀選適合的運動,不但能帶來進步,也不會造成傷害。

復健與健身沒有差別,只是訓練的退階或進階

撰寫這本書時,我很希望復健專業人員也有機會看到。如果你是復健專業人員,請別誤會這項守則。我深信復健與健身專業人員都是必要的。沒有人能取代對方的工作。

即使這些專業是獨立的,且有時不一致,但他們還是可以互相分享有關於揀選運動、設定標準與建立最終目標的心態與詞彙。啟發眾人這個觀念的應歸功於物理治療師查理.溫格洛夫(Charlie Weingroff)。

真實世界中的例子有下面幾種。調整胸椎,就是垂直推拉的最低退階動作;如果腳踝是限制因素,那麼徒手按摩小腿與活動腳踝,則是高腳杯蹲的最低退階動作;恢復髖關節的活動範圍,是單腳硬舉的最低退階動作。

這些「健身」的被動形式,是運動的最低切入點。

如果你是復健專業人員,可以跟知道如何從基礎建立動作模式的訓練師一起合作;如果你是訓練師,可以和專業復健人員一起合作,他們將運動與健身視為客戶的最終目標。而他們安排的復健活動,則是「健身」中最容易完成的動作。

我想再次強調:建立你的轉介團隊,並向他們學習。

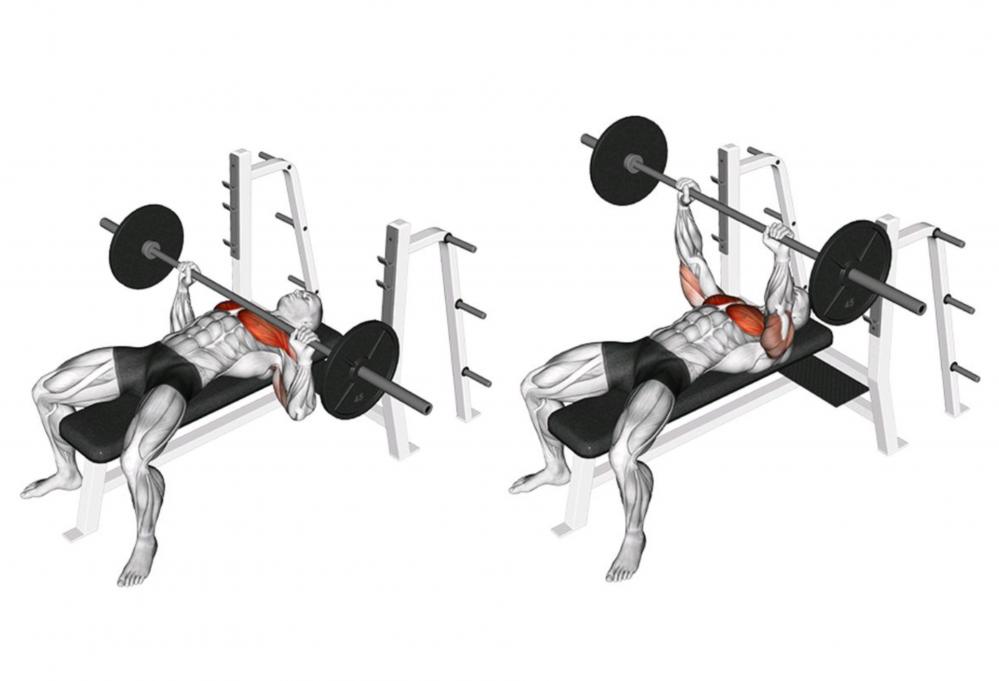

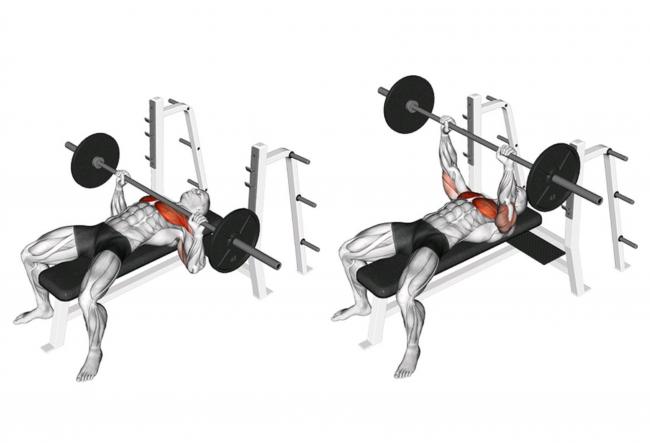

在復健環境中與健身房裡完成的事物都是訓練

記住,在復健環境中與健身房裡完成的事物都是訓練。問題只是它屬於訓練光譜中的哪一邊,是進階動作,還是退階動作呢?如果你在訓練一個 12 人的團體,成員的年紀與能力各異,而你在課表中安排了槓鈴臥推,他們的進階與退階動作可能如下:

● 兩個人以一倍半體重進行槓鈴臥推,次數是 5 下或者更多。

● 四個人學習槓鈴臥推。

● 三個人進行啞鈴臥推,這樣肩膀活動的自由度會更好。

● 兩人使用滑輪做胸推(一位剛受傷康復,另一位是 80 歲長者,不想要也不需要使用槓鈴或啞鈴的固有風險)。

● 一人伸展且用軟球放鬆胸肌,並以壺鈴進行肩膀穩定度訓練。

每個人在做的都是臥推!他們做的是最適合自己的版本,而這些動作分布在復健至訓練的連續光譜中。

如果我們的訓練,都是以相同的動作模式為基礎,且當我們知道什麼樣式較為簡單(退階動作),什麼樣式較為困難(進階動作),就能確保沒有人會被阻擋在外,沒有人會脫隊,沒有人會受傷,每個人都會成功。

槓鈴臥推

8 種動作是矯正運動也是熱身

這是我最近在 8 人以上的團體課程中,學到的最重要守則。所有的肌力訓練或運動員動作,都可以被分為 8 種動作:

1. 推

2. 拉

3. 階梯:水平上升或下降

4. 弓步:任何方向的質心改變

5. 鉸鏈

6. 深蹲

7. 反核心(伸展、旋轉與側屈)

8. 兩點間的移動

適當地熱身,讓身體做好準備,再執行上述動作。我最常用到的熱身訓練是:

● 肩膀地面滑行、棒式時鐘、棒式碰肩

● 划船、拉開彈力帶、面拉、肩胛懸垂

● 使用彈力帶進行仰臥髖屈肌伸展、單跪姿髖屈肌伸展維持

● 四足跪姿髖伸展、單腿橋式、徒手等長分腿蹲

● 碰腳趾、仰臥放腿、髖關節鉸鏈

● 四足跪姿髖搖擺、深蹲矩陣:碰腳趾式的深蹲、分腿蹲、側蹲、斜蹲。

● 鳥狗、爬行、棒式

● 蹦跳(單腳起跳離地,接著雙腳落地)、側併步、繩梯、負重走路、雪橇

在滾筒上進行單腿橋式

每一天,我都會運用到上述熱身訓練的不同組合在每一位客戶身上。

如果客戶需要這些訓練,它就成為一種矯正運動,改善他們在特定動作上的表現。

如果客戶的動作很好,不需要做任何矯正,那麼上述這些動作可以當作是熱身,幫助他們的身體做好準備,可以更快速地移動、跳得更高、移動重物與丟擲。沒有人能因為地板滑行、仰臥放腿、碰腳趾、橋式或鳥狗式,就能跑得更快或變得強壯。

你希望運動員更快,訓練他們跑快一點。

想要客戶變強壯,讓他們舉起或移動重物。

在為每個客戶安排不同的熱身活動前,請記住他們需要相同的東西:8 種動作。只是他們進行的目的不一樣,把它當作是矯正運動,或者當作熱身。

資訊

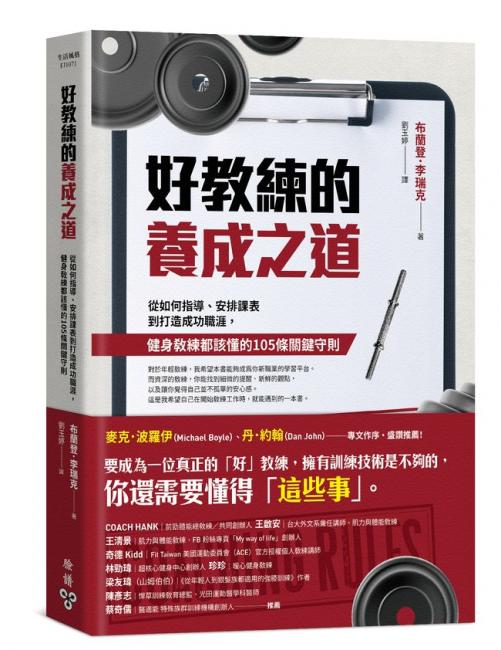

• 文章摘自臉譜出版,布蘭登.李瑞克著《好教練的養成之道:從如何指導、安排課表到打造成功職涯,健身教練都該懂的105條關鍵守則》一書。

【本書特色】

要成為一位真正的「好」教練,擁有訓練技術是不夠的,你還需要懂得「這些事」。

從如何指導、如何設計課表,到如何讓教練成為你的終身職業 ── 從年輕到資深、從一對一到團體教練、甚至健身房經營者都受用的關鍵心態與觀念, 所有想以健身教練為志業的人必讀!

• 更多《好教練的養成之道》資訊 請點此

《好教練的養成之道》

責任編輯/Dama

運動星球

跑步減重開始很難,維持更難! 其實大家都忽略了這一點

2019-10-07

研究發現慢跑是降低「肥胖基因」最有效的運動!但你是不是想靠跑步維持體重卻覺得自己越跑越重﹖想透過徒手訓練維持體態,練半天連馬甲線的影子都沒看到﹖曾維持運動習慣一段時間卻無疾而終﹖許多人覺得跑步、徒手訓練不用學,看網路教學影片就好,但其實在剛入門時有專業教練在一旁帶領並指點觀念,會讓之後的訓練更如魚得水、加速進步,也間接延長運動習慣。

跑步減重開始很難,維持更難! 其實大家都忽略了這一點

跑步對維持體重的好處

好處1: 降低「肥胖基因」

如本文第一段所說,今年(2019)8月台灣大學公共衛生學院剛發表一項研究,指出即使天生較多肥胖基因,仍可透過後天的規律運動獲得改善,而他們在18種運動項目中,發現慢跑(每分鐘超過120步)對降低5大項肥胖指標最有效!相較於無運動習慣者,每月慢跑15次、每次平均42分鐘的人,BMI指數少了1.02(kg/ ㎡)、體脂肪率少1.2%、腰圍與臀圍分別少1.76及1.3 公分。

好處2: 增進後燃效應

強度較高的跑步運動比其他低強度運動更能增進「後燃效應(Afterburn Effect)」,也就是停止運動後身體持續消耗熱量來燃脂的能力。也因如此,如果比較相同距離,研究發現跑步促進減重的效果比走路好;更有一項針對跑者和步行者的長期比對研究指出,透過跑步消耗的卡路里遠比步行多出90%。

好處3: 時間效率高

跑步能在較快時間下消耗卡路里,雖然有許多高強度、短時間的間歇性訓練,例如HIIT、TABATA,在相同時間下能比跑步燃燒更多熱量,但這些訓練的時間太短,總消耗熱量不會比跑步來的好。

好處4: 入門花費低

對務實的人來說,投入一項運動要花多少錢,將是入門前的考慮重點。而「便宜」對於許多跑步初學者來說,是選擇這項運動的最大好處。除了一雙適合的跑鞋,練跑初期不需準備任何裝備或工具、不用花太多錢,在任何戶外場域都能開跑,下雨天還能躲進健身房跑跑步機,甚至出國都能保持習慣。雖然進階跑者會買GPS運動錶、運動太陽眼鏡、壓縮褲等貴桑桑的配備,但如果你只是想用跑步減重,別想這麼多,跑就對了!

對於忙於工作的上班族,時間效率高且入門花費低的跑步,是相當務實且易於投入的運動

開始很難,維持更難﹖你需要的其實是…

該如何啟動跑步計畫、維持跑步習慣,讓體態更符合夢幻目標呢?為了幫助你達成目標,我們特別邀請到跑齡30年、The North Face簽約教練、國際超級馬拉松總會(IAU)台灣100K分齡20-24歲組紀錄保持人(台灣歷年第十傑)的知名馬拉松及越野跑教練黃崇華,專為想透過跑步控制體重、透過徒手訓練維持體態的初階跑者、每週保持1次運動習慣,或曾有運動習慣卻因故中斷者,量身設計一堂專對女性族群的跑步訓練課程!

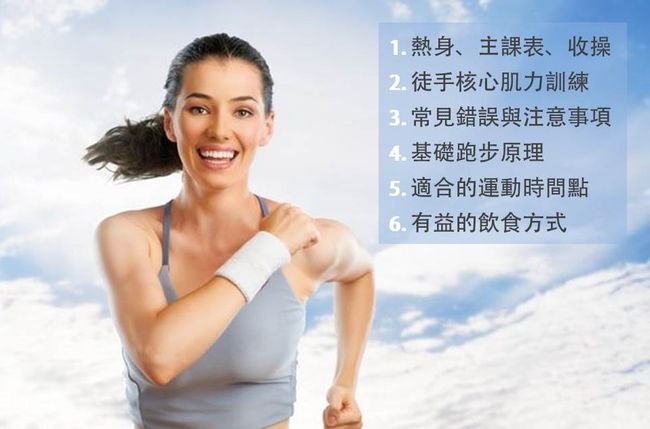

這堂課將帶給你

1. 完整的熱身、主課表、收操三大環節

2. 單人、雙人、團體徒手核心肌力訓練要領

3. 常見的錯誤姿勢、易導致受傷的錯誤等注意事項

4. 基礎跑步原理

5. 對體態維持有助益的運動時間點

6. 對跑步運動和體態維持有益的飲食方式

運動星球跑步課程重點

必來上課的人

.對自己體態在意但不知如何透過運動改變的妳

.想透過跑步和徒手訓練達到目標體態的妳

.保持每週1次運動習慣的妳

.曾有運動習慣卻因故中斷者的妳

.想投入跑步的跑步新手

.想找方法預防跑步受傷的跑者

專業講師:黃崇華

現任:

華通概念運動執行長、The North Face簽約教練、Without limits長跑訓練中心總教練、三重箭歇團總教練

賽事成績﹕

IAU世界超級馬拉松總會認證 100KM 8:10:06 (2000年9月)

台灣100公里成績8小時10分06秒(暫列歷年總排第十名)

國際超級馬拉松總會(IAU)台灣100K分齡20-24歲組紀錄保持人

馬拉松最佳成績2:40:48(1997臺北國際國道慶豐馬拉松賽)

1993 曾文水庫馬拉松賽17歲以下組冠軍2:55(破大會記錄)

1995 高雄國際慶豐馬拉松賽19歲以下組冠軍2:53

1995 中華奧林匹克玉山攻頂賽優勝4小時08分

教學經歷﹕

2018-2019 The North Face國際越野挑戰賽訓練營總教練

2017-2019 The North Face簽約教練

2018 新北市萬金石馬拉松官方訓練營總教練

2018-2019 Without limits長跑訓練中心總教練

2016 Under Armour 鬥陣跑團第三季總教練

2016 FILA DNA夜跑应援團 台灣區總教練

2014 台北市體育局馬拉松夢想班總教練

專長:馬拉松、越野跑

黃崇華教練 ©黃崇華

課程簡介

第一階段﹕實際運動操作(約100分鐘)

1. 熱身關節操

2. 熱身動態協調

3. 徒手肌力訓練

4. 靜態收操

第一階段﹕跑步原理講座(約35分鐘)

1. 基礎跑步原理

2. 有助體態維持的運動時間點及飲食

實際運動操作 ©黃崇華

於本次活動場的實際運動操作

課程報名資訊

課程主題 成為跑者的入門訓練課

課程時間 2019年11月14日(四) 18:30~21:00(可提早半小時報到)

課程地點 台北市民生東路二段141號1F (城邦書房)

報名時間 即日起至11月13日23:59止

報名費用 原價NT$ 1,000、早鳥價NT$ 800(2019/10/25前購票)

主辦單位 運動星球

注意事項

1.請學員穿著全套運動衣物及運動鞋,便於課程現場實際操作動作。

2.建議學員上課前2小時進食完畢,肌力訓練有一定強度!

3.現場準備茶水及飲用水。

4.課程實際操作時身體會接觸到地板(場地為地毯地面),若在意可自行帶瑜伽墊。

課程報名 請點我

運動星球

什麼是「加壓訓練法?」

2017-03-03

什麼是加壓訓練法(Blood Flow Restriction)?就是將身體要訓練的某部位肌群,用皮帶綁起來,以抑制肌肉中血液循環的訓練方式來操作,這樣的訓練效果,可以只要花上20%的力量就能促進肌肉強化,所以訓練結果會造成強烈的刺激,進而促使促使生長激素大量分泌,並遠超過於一般訓練所能造成的分泌量。

加壓訓練法 ©fitnesslogik.com

所謂的加壓,是針對肌肉中血液的出口,而不是入口,也就是加壓在靜脈的一側,這麼一來,乳酸或氫離子等代謝物,無法排出而在肌肉中堆積,就會很快的發生肌肉痠痛,肌肉便能很快地呈現做過的劇烈運動之後的狀態。

最初創造的加壓肌力訓練法的人是日本的佐藤義昭先生,在佐藤年輕的時候就開始投入健美運動,在1966年時,他在寺院裡跪坐聽經時因腳發麻而按摩小腿,注意到小腿在被壓迫的緊收狀態和加強肌力訓練時極為相似,想到小腿的緊收狀態是由於受到壓迫使血液循環受阻而產生的,於是引發“若讓血流減少並增加壓力的情況下進行肌力訓練,肌肉會不會快速增大?”的想法,於是,他利用自己不斷地實行試驗,以腳踏車的內胎綁在大腿根部,發現訓練的效果非常好。

從1973年起,這樣約10年期間,義昭在自己開設的健身中心,教導數十萬個人做加壓肌力訓練,到了1983年確立此項專門技能並逐漸的引起研究者的注意,之後,東京大學石井教授開始研究加壓肌力訓練法的效應,使得加壓肌力訓練法在生理醫學理論基礎漸漸地被建立起來。

加壓肌力訓練法的訓練強度,最低限度為20%的1-RM,因此,它對於肌肉的物理負荷相當低,雖然實施訓練中的主觀運動強度非常高,對肌肉損傷卻很小,且訓練後的疲勞感也相當低,訓練後所需的恢復時間短,訓練的密度也因而增加,而大幅縮短肌力訓練時間,省下來的體力可用來提升技術訓練的質量,以增進訓練的效率。

加壓訓練 ©pontemasfuerte.com

此外,由於加壓肌力訓練法具有負荷強度很低的特性,訓練過程中肢體關節不會處於過度緊張的狀態,對骨折、旣帶損傷及關節發炎等療後的復健也非常有效。目前,優秀運動員或癱瘓的病患已有幾千個運用成功的案例。

為提升運動訓練的效益表現,運動員的基礎肌力水準為影響競技表現的主要因素,加壓肌力訓練使局部肌肉血流在適度的限制下,實施每天二次、每次約10分鐘約20%1-RM的輕負荷訓練,即有顯著的增大肌肉與增強肌力的效果。研究證實,加壓肌力訓練法可促進微血管增生、活化運動單位、促進循環成長荷爾蒙的分泌並增進體脂肪的分解、改變局部肌肉組織促使快縮肌纖維增大,使肌力與肌肉橫斷面積增加,當然,加壓肌力訓練法也逐漸被應用於運動員的復健及醫學治療,例如:骨骼萎縮、關節變形、閉塞性動脈硬化症,使失去作用的血管恢復功能。

加壓訓練 ©pontemasfuerte.com

然而,不當的施行加壓肌力訓練可能會造成血流受制限與再灌流,導致局部活性氧生成或引發血液亂流而形成血栓,也容易堆積乳酸導致肌肉硬化。因此,施作時應防患加壓程度或方法不當而引發肺阻塞或腦梗塞等病變的危險。