運動星球

美研究證實﹕持續不運動是導致COVID-19重症最大的風險因素

2022-05-13

台灣新冠肺炎疫情緊繃,許多人又開啟足不出戶的宅模式。然而,一項發表於《英國醫學期刊(BJM)》的研究發現,每週運動不到 10 分鐘的 COVID-19 患者,其住院率、重症率與死亡率都明顯高於有運動習慣的患者。研究證實,「持續不運動」是除了高齡和器官移植史之外,導致 COVID-19 重症最大的風險因素!

美研究證實﹕持續不運動是導致COVID-19重症最大的風險因素(圖為發表於《BJM》之研究)

這項研究由美國加州方塔納的 Kaiser Permanente 醫療中心團隊進行(全文請點此)。研究針對 2020 年 1 月 1 日至同年 10 月 21 日期間確診的 4 萬 8440 名 COVID-19 成年患者,將每位患者的身體活動自我報告,與染疫後的住院、重症 ICU 入院、死亡等風險進行關聯分析。其中,研究以身體活動量把患者分為「持續不運動(每週只運動 0-10 分鐘)」、「一些運動(每週運動 11-149 分鐘)」以及「持續符合體能活動指南(每週運動 150 分鐘以上)」三組。

結果發現,持續不運動的患者無論是因染疫住院、重症和死亡的風險,都明顯高於其他兩組。比起符合體能活動指南的患者,持續不運動的患者住院率為 2.26 倍,重症率為 1.73 倍,死亡率更達 2.49 倍。這顯示持續符合體能活動指南與 COVID-19 染疫後發生重症的風險密切相關。

WHO 體能活動指南

依據世界衛生組織(WHO)2020 年更新的體能活動指南,建議 18-64 歲成人應每週從事至少 150 分鐘中等強度的有氧身體活動,或每週至少 75 分鐘高強度有氧身體活動,或中等和高強度兩種活動相當量的組合。其中有氧活動每次應至少持續 10 分鐘,例如可分為每週 5 次、每次 30 分鐘中等強度身體活動。

研究團隊指出,值得注意的是,除了「高齡」和「器官移植史」兩因素之外,「持續不運動」是導致 COVID-19 重症最大的風險因素!其他已確定的風險因素中包括﹕吸菸、肥胖、糖尿病、高血壓、心血管疾病和癌症。

這些證據也顯示出,「缺乏運動」是 COVID-19 重症風險因子中相對容易改變的因素。 研究建議,公衛體系應優先考慮將促進運動納入常規的醫療健保;對於大眾尤其是未接種疫苗者,防疫指導方針除了保持社交距離和戴口罩,持續運動也是個人最重要的防疫行動之一,以預防 COVID-19 重症以及可能併發的憾事。

持續運動也是個人最重要的防疫行動之一

我們都知道,運動能調節人體的免疫力,幫助抵抗病毒入侵。現在,研究證實運動也能讓人在不幸染疫時降低威脅生命的風險。無論你在家裡或是戶外,養成規律運動習慣就是你最好的防疫方法!

資料來源/BMJ journals

責任編輯/Dama

運動星球

打開髖關節活化下肢淋巴,水梨型的人必做瑜伽龍式的3大好處

2020-03-27

許多水梨型身材的人下半身都容易肥胖,除了需要控制飲食外,做瑜伽龍式也是非常好的選擇之一。瑜伽龍式(Dragon pose)對於運動員也有許幫助。許多跑跑跳跳的運動員下肢都會充滿緊張感,當肌肉長期處在緊繃感就會造成肌肉沾黏、發炎等情況。龍式能有效伸展下肢,讓運動者能有效舒緩腿部肌肉,也可以增加下半身淋巴系統循環去消除腿部多於水腫。此外,它還有其他好處,讓你不得不愛上。

打開髖關節活化下肢淋巴,水梨型的人必做瑜伽龍式的3大好處 ©gaia.com

緩解僵硬緊繃的背肌

許多久坐的上班族、家庭主婦,以及搬重物的工人,時常彎腰駝背工作、做事,長期下來就會導致背部僵硬、背痛等症狀,嚴重時還會引起偏頭痛、脊椎側彎,嚴重時可能還會有僵直性脊椎炎等問題。瑜伽龍式能延展背部緊繃的肌肉,幫助沾黏的肌肉打開以及恢復肌肉彈性,以及增加背部血液循環來有效放鬆背部肌肉。

緩解坐骨神經疼痛

常久坐久站、搬重物的工作,都會讓腰椎負擔增加,久而久之就會造成坐骨神經疼痛。在初期症狀會腰痛,但如果不予理會,隨著時間越來越久後,疼痛範圍會漸漸擴大。透過龍式能伸展疲勞的脊椎,並且緩解脊椎附近僵硬的肌肉、增加彈性,進而改善坐骨神經疼痛。

打開緊繃髖關節

髖關節是人體中能保持穩定、控制旋轉的重要關節之一,對於許多運動員、愛跑步的運動者都必須要有穩健的髖關節才能讓表現更加出色,透過龍式能有效伸展到髖關節,並且增加穩定度、平衡感。

如何做龍式:

步驟1:跪在瑜伽墊上,將右腿往前跨出,彎曲90度。

步驟2:將左腿打直往後伸展,雙手撐在瑜伽墊上,上半抬至45度。

步驟3:停留3-5個呼吸後,換邊執行。

資料來源/DO YOU YOGA

責任編輯/妞妞

陳柏長

如何用運動控制血糖? 給糖尿病患者的運動處方

2018-11-23

如果問起十大死因,多數人的直覺或是印象中,癌症始終位於榜首位置。根據2017年的十大死因統計,癌症確實穩穩坐實榜首的位置。看統計數字,癌症死亡人數不但居於榜首,且遙遙領先肺炎、心血管疾病(例如心肌梗塞)、腦血管疾病(如中風)、糖尿病。

但是,醫學上有個「代謝症候群」的名詞,簡單來說是所謂的三高(高血壓、高血脂、高血糖),加上肥胖及高尿酸的這群病人。常常有其中一項疾病,就會有或是容易再得到另外一項以上的相關疾病。

有代謝症候群的病人,比其他沒有代謝症候群的人更容易得到心血管疾病、腦血管疾病、腎臟疾病。而肥胖會增加得到食道癌、大腸癌、乳癌等癌症機會。因此,如果把因代謝症候群而造成死亡的病人去做劃分,人數可能反而成為第一名。

我們為什麼分享這篇文章?

這篇文章由陳昱瑋、陳柏長兩位醫師合力完成,融合疾病與運動的專業角度,來看待現代人的文明病-糖尿病,並進一步檢視代謝症候群。作者並不會直接跟你說「這樣做就對了」,因為每個人體況不同,運動處方籤想必因人而異。而作者是以研究數據跟你分析血糖控制時機、運動好還是藥物治療好,以及醫學上的運動建議。至於要花錢請教練還是自己訓練就好?但看你的意志力和自律了。

這篇文章由陳昱瑋、陳柏長兩位醫師合力完成,融合疾病與運動的專業角度,來看待現代人的文明病-糖尿病,並進一步檢視代謝症候群。作者並不會直接跟你說「這樣做就對了」,因為每個人體況不同,運動處方籤想必因人而異。而作者是以研究數據跟你分析血糖控制時機、運動好還是藥物治療好,以及醫學上的運動建議。至於要花錢請教練還是自己訓練就好?但看你的意志力和自律了。

重新看待十大死因

部分癌症的治療相當先進,已經可以在治療後跟正常人差距不大;也有部分癌症致死率極高,不太需要長期與疾病抗戰(一死百了)。代謝症候群的疾病則可能跟著病人糾纏一生,需要長期抗戰,代謝症候群產生的併發症(如中風住院及其後續長期臥床的狀態),也會造成社會、家庭、個人的龐大負擔。

在少子化看起來越來越嚴重的未來,一人生病可能拖垮一家人,一旦家庭被拖垮可能會進入一個負向循環,已有書籍在探討貧窮與疾病可能導致貧窮世襲。代謝症候群是需要長期治療、控制的疾病,越早介入,未來的生活品質及併發症將會越少。

另外台灣人最害怕的洗腎,目前台灣有超過8萬人在洗腎,消耗了大量健保資源,並造成直接或間接勞動力喪失。一般民眾常常認為洗腎是吃藥造成的,但實際上造成洗腎的成因,糖尿病約佔5成、高血壓加上糖尿病佔超過6成的洗腎成因,因此,治療與控制代謝症候群是刻不容緩的事情,但往往被民眾所忽略。

血糖控制也要贏在起跑點

現代的父母都非常重視孩子教育,不要讓孩子輸在起跑點上。許多有名的幼稚園、公私立國小國中、甚至補習班,家長都想盡辦法想要去搶名額,讓自己的孩子不要輸在起跑線上。糖尿病的治療更是不要輸在起跑點上。

在2008年發表在權威醫學期刊NEJM上的一篇文章,這是一篇經過20年長期追蹤的論文,從1977年開始,他們追蹤了4,209名糖尿病患者的併發症。這當中有約3,000人在一開始接受了積極的藥物或胰島素治療,另外1,000多人並沒有接受積極藥物治療,而是自行飲食控制或者根本沒治療。

1997年他們做了第一次報告,有積極治療的組別相對於自行治療的病人,小血管疾病風險降低25%,心肌梗塞機率降低16%。在這之後就沒有繼續要求這批病人進行原本的治療,也就是放生的概念。

再經過10年,於2007年觀察這群病人的變化。發現有積極治療的組別相對於自行治療的病人,小血管疾病及心肌梗塞機率降低的比例與10年前差不多,並且發現這段期間病人死亡率下降了13%。意思是早期治療所帶來的好處可以維持很久,因此早期治療是非常重要的。

血糖控制也要贏在起跑點

運動好還是藥物治療好

既然我在推廣運動處方,或許你會期待我拿出一個證據,說不要吃藥靠運動就好。可惜我無法找到一個很明確可以支持這樣做法的文獻。目前許多文獻認為,糖尿病一開始先施打胰島素幾週後,繼續使用口服血糖藥物治療效果會更好。

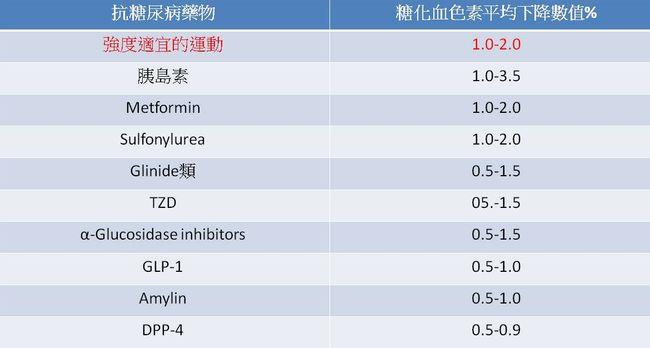

在使用口服血糖藥物同時,如果切入飲食及運動控制,可能可以加強血糖控制,甚至可以減少或停止藥物使用。正確適當的運動,可以使糖化血色素(3個月的平均血糖數值)下降1-2%,而一般口服藥物是介於0.5-2%。因此如果病患只使用一種口服藥物,是有可能利用運動取代藥物,或是讓服用兩種藥物減少成一種。

柏林馬拉松被譽為世界最速賽道

目前醫學上的運動建議是:

有氧運動:每週中強度150分鐘或高強度75分鐘

阻力訓練:每週2-3次,每次5-10組肌群訓練

什麼是有氧運動的中強度或是高強度呢?

最大心律目前可以套公式來計算,為:206.9 - 0.67 x 年紀,不過最大心律測量不管是套公式還是進實驗室都不易精確測量,但可當作一個參考數字。中強度為最大心律的50-60%,高強度為最大心律的60-85%。也可以用自我身體量表來做參考,當進行高強度時可以說話但是會喘;進行中強度時可以平順說話,但是唱歌會喘。

有氧運動

有氧運動+ 阻力訓練 1 + 1 = ?

有氧運動可以幫助降血糖,阻力訓練也可以幫助控制血糖。網路上有許多文章,有的說做阻力訓練就好,有氧訓練幫助不大,反過來的論述也存在。而事實是什麼呢?1+1可以等於2嗎?還是單做一種運動就好?

有學者找了250個病人,把病人分成三組,一組做有氧運動,一組做阻力訓練,一組兩種都做。任何一組每週都運動3次,實驗進行了22週。實驗發現糖化血色素在有氧組上下降0.43%,阻力訓練組下降0.3%,兩者都作則下降0.9%。因此可以發現在血糖控制上,1+1是大於2的。

網路課表隨手可得 請教練是浪費錢嗎

網路時代到來,各種資訊唾手可得。糖尿病的運動處方網路上資料也不少,照著練習就好了,何必花錢花時間請教練訓練呢?人都有惰性,除了少數人真的能規律運動外,多數人都是三分鐘熱度,很快就放棄了。

請教練的目的是:可以讓教練監控運動的強度,以求達到最好的效果,也可以避免姿勢錯誤受傷,以及過度訓練所造成的免疫力下降等問題。而醫學研究也真的有人進行這樣的研究,發現有教練一起訓練在血糖控制上,確實效果較好。

頂尖的籃球選手也都會找教練調整,職業棒球員也都有尋求打擊守備教練的協助。一般人如果想要有最好的效果,請教練會是最有時間效益的事情。當然如果你很有意志力,也願意花時間去研究正確作法,或許你可以自己進行訓練,而且能達到同樣效果。

醫學研究發現,有教練一起訓練在血糖控制上效果較好

參考資料:

2018 ADA guideline

2010 ACSM

Health 2 sync

Ann Intern Med. 2007 Sep 18;147(6):357-69.

Diabetes Care 33:e147– e167, 2010

Arch Intern Med. 2010 Nov 8;170(20):1794-803

N Engl J Med 2008;359:1577-89

DK McCulloch - UpToDate 2018

資料提供/陳昱瑋醫師

資料整理/陳柏長醫師

關於陳柏長醫師經歷

.Pose Method® Level 1 認證教練

.Garmin 亞太區跑步教練培訓

.RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

.醫師高考及格

.衛生福利部署定專科醫師

個人簡介

素人跑者,熱愛跑步運動,追求最新的跑步知識,以挑戰六大馬完賽為目標。目前已完成芝加哥馬拉松(2014)、東京馬拉松(2014、2015、2017)、紐約馬拉松(2017)、倫敦馬拉松及柏林馬拉松(2018);正努力利用工作之餘,使用科學化週期訓練強化自己,以取得波士頓馬拉松資格,期許在2020年前完成六大馬拉松。

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室