運動星球

運動出更好的大腦

2017-09-17

研究顯示,平常有運動習慣的壯年人、年長者,只要一停止運動10天,大腦海馬迴等區域血流就會明顯減少;也有研究實證,運動能改善記憶力與其他思維能力,因此想要強化腦力,運動是一種投資報酬率相當高的方式。而想以最少的時間和努力,得到運動對大腦的最大好處,在接下來的日子,就把這三項重點納入你的運動計畫中:有意義(功能性)的動作、高強度間歇性訓練(HIIT),以及阻力訓練。

透過降低心理壓力,讓你睡得更好、表現更好當然很重要,不過要讓粒線體變得更強壯,你能採用的最佳方法,就是透過運動給予細胞一點壓力。我們很久以前就知道,運動能促進粒線體健康,但是我們還在研究運動和粒線體自噬(殺掉虛弱的粒線體)與粒線體生長之間,所有令人振奮的關連性。

運動有助腦力發展與維持。

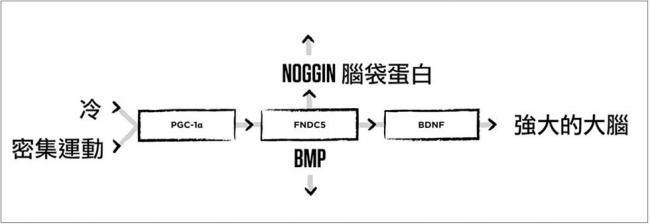

運動是刺激一種叫做PGC-1α(peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator-1 alpha,殖物啟動受體γ輔啟動因子1α)的重要蛋白質分泌最佳的方式之一。這種蛋白質可以調節新陳代謝和粒線體生長。(暴露在寒冷環境也會刺激PGC-1α分泌,這就是為什麼冷誘導產熱可以製造更多粒線體。)不過就像睡眠一樣,運動的質比量還重要,只是在跑步機上多運動幾分鐘是沒有用的,需要高強度間歇訓練(high-intensity interval training, HIIT)才能釋放這種蛋白質。我們稍後會討論更多高強度間歇訓練的好處。

你運動的時候,肌肉也會釋放一種叫做FNDC5(bronectin type III domain-containing protein 5,纖連蛋白III型結構域蛋白5,又稱鳶尾素)的蛋白質。這種蛋白質一部分會進到血液中,增加海馬迴中腦衍生神經滋長因子(BDNF)的量,海馬迴也是神經生成發生的地方。如你先前讀到的,BDNF是促進新神經元生長和分化的蛋白質,也是你體內神經生成活動中,最重要的成分之一。2008年,哈佛大學的教授約翰・瑞提(John J. Ratey)博士,首度將BDNF指為「大腦的奇蹟生長物質」。當研究人員在實驗室內提供BDNF給神經元時,這些神經元自動長出了新的樹突來輔助學習。它就是我成為生物駭客的最初目標之一,因為BDNF會促進神經生成、神經保護、神經再生、細胞存活、突觸可塑性,還有新記憶的形成與保存。

研究人員早就已經知道BDNF和運動之間的關係,但一直到2013年,他們才發現PGC-1α和BDNF之間的關係,原來增加PGC-1α也會提升FNDC5製造量,也就會引起BDNF更大量增加。新神經元和新粒線體的誕生之間有相關,這一點很合理,但是知道只要透過對所有人都很簡單又容易做的運動,就可以幫忙建立新的腦細胞以及提供腦細胞動力的粒線體,實在讓人讚嘆。

西北大學(Northwestern University)的研究人員也發現,另外一個運動和大腦活動間的關連,相當振奮人心。他們的研究顯示,運動可以降低骨型態發生蛋白(bone-morphogenetic protein, BMP,按︰又稱骨塑型蛋白)的活動,這種蛋白質會降低神經生成率。同時,運動也會提升腦袋蛋白(noggin,我發誓真正的名稱就是這樣),這種蛋白質會抵消BMP,確實提升你的神經生成率。

運動不只能幫助你身型更緊實,也會促進你體內最適當的粒線體存活下去。因為運動會降低mTOR 蛋白質,幫助身體剷除虛弱、有功能障礙,或變異的細胞,如果沒有殺掉它們,就會讓它們變得更強壯。只有強者才能生存!現在沒有受損的粒線體在拖慢大家,以前虛弱的粒線體現在也運作得更好,你的能量製造將會大幅改善。研究顯示,擁有適當的粒線體也會降低發展出許多神經退化性疾病的機會,在帕金森式症的病患身上,甚至還有保護神經的作用。

你應該已經知道,規律的運動可以降低血糖,讓你對胰島素更敏感。這不只是幫助你保持窈窕,還能讓能量水準保持穩定,提高腦內啡(endorphins),也就是「快樂」的神經傳導物質,可以對抗憂鬱。事實上, 研究人員發現,規律運動對抗憂鬱的效果,至少和抗憂鬱劑一樣好 。最後,運動也可以改善循環、減少發炎, 並讓更多氧氣順利進入所有身體組織,包括你的大腦,並加快粒線體製造能量的速度,而且有更多血流到你的肝臟,也能更輕易移除神經毒素。

新神經元、新粒線體、較少毒素,以及較少有功能障礙的粒線體,噢,還有更穩定的能量和減輕憂鬱, 你準備好要去健身房了嗎?我猜是的。但是要記住,並非所有類型的運動效果都一樣,不同類型的運動其實會給你些微不同的大腦(與生理)好處,所以建立一套平衡的運動計畫非常重要,才能從健身中得到最多好處。以下是一些簡易分析,告訴你哪些形式的運動對大腦最好。

功能性動作

你並不需要去健身房,或是花錢上流行的飛輪課程,才能得到運動的好處。你唯一要做的就是動。像是走路、練習瑜珈、登山健行、騎自行車、跳繩,或是和孩子在遊樂園中跑來跑去,這些活動全都能改善你的大腦、刺激神經生成。

研究指出,每天的活動比起沒那麼頻繁的大量運動,前者對大腦更有益。這就是為什麼整天一直坐在書桌前,對大腦很不好。如果你是在辦公室工作而且開車上班,一整天當中務必要盡量找時間站起來到處走走。我們現在說的是動作,強度遠不及你以為的運動,所以到處走走就可以了。

事實上,走路對大腦特別有益。在一則研究中,一群健康的成人一周走路三次,一次四十五分鐘,連續一年之後,他們的海馬迴尺寸都有明顯的增加。既然神經生成就是在大腦的海馬迴發生的,我們可以推測,走路增加了這群受試者的神經生成。

瑜珈是另一種提升大腦能力的運動方式。伊利諾大學(University of Illinois)的研究人員發現,只要練習一堂二十分鐘的哈達瑜珈(hatha yoga),瑜珈課程之後讓受試者進行工作記憶測驗,就能看出測驗結果有顯著改善。這項研究顯示,瑜珈可以幫助受試者保持專注、吸收、保存,並使用新的資訊。你可能以為任何種類的運動都會有這種效果,但事實不然,受試者在瑜珈練習之後立即接受測試,和進行高強度有氧運動後, 也間隔同樣時間接受測試,兩者比較之下,做完瑜珈的結果明顯比有氧運動好很多。在另一篇研究中提到, 有做瑜珈的老年病患,海馬迴就有成長。瑜珈也被證實可以減輕壓力,因此能減輕全身的發炎,包括大腦。

瑜珈對我們很有益的另一個理由,是它包含側體交錯動作(cross-lateral movements),也就是其中一邊的肢體跨過身體中線的動作。這些動作能夠讓流到大腦所有部分的血流量增加,同時增加腦中突觸連結的數量。側體交錯動作還能迫使左腦和右腦共同合作,被視為是閱讀障礙的可能治療法。

瑜伽有助腦力發展。

阻力訓練

如字面上的意思,阻力訓練(resistance training)就是要對抗一股阻止你移動的力量。阻力訓練包括了舉重、壺鈴訓練,以及身體重量訓練。阻力訓練通常都是短暫而強大的,而短時間爆發的壓力對你的身體和大腦都很棒。

阻力訓練可以讓你的肌肉變強壯,這點並不讓人意外,但是它還可以改善大腦功能,讓你能移動得更好。在一個最近的研究中,請十五位男性舉重十四周,十四周後,他們的肌肉可以聚集更大的力量,這是必然的, 不過比較有趣的是他們的神經驅動力,也就是從大腦發射電子訊號到肌肉的能力,也變得更強、更快30 。有更好的神經驅動力,就能更精準地控制你移動的方式。

阻力訓練能改善大腦功能。

阻力訓練還能輔助身體自然的排毒程序。你先前讀到淋巴系統,它倚賴生理的動作,讓淋巴液能在體內移動並收集細胞內的廢棄物。有一篇研究指出,十到十五分鐘的短暫肌肉收縮,就能增加淋巴流動300到600%。部分原因是來自你運動時製造更多EZ水,把周圍所有水分都帶到細胞裡,而EZ水可以幫助粒線體和淋巴流動。

也許最重要的應該是,阻力訓練對大腦健康有深遠的助益,對你的表現影響相當大。一份2010年隨機對照的研究中顯示,重量訓練可以大幅減輕焦慮、改善記憶和認知功能、減少疲倦,讓你更快樂。這全部都是因為阻力訓練可以增加腦內啡,也提升神經生成率、粒線體生成和粒線體自噬。阻力訓練也能夠讓睪固酮大量增加,以及提升200到700%的人類生長激素,幫助你長出新的神經元。

然而說到阻力訓練,最大的問題應該是,大多數人要不是沒有盡力做就是做得太過了。記住,這種類型的訓練會給肌肉和粒線體造成壓力。這是好事,但是你不能每天這樣給它們壓力,它們需要時間復原,然後才能再次施予壓力。在休息的時間裡,身體才會調整因為運動而造成的大腦變化。換句話說,你的新神經元和粒線體是在休息時間裡生成的,有功能障礙的粒線體則會變強或死亡。

我們的身體因為有毒食物、環境毒素和垃圾光這類東西,已經過度承受壓力。運動是短暫讓你變虛弱,好讓你往後長期變得更加強壯。但如果你過度運動,給自己太多壓力,會讓自己太過虛弱而無法獲得好處。過度訓練是目前很常見的問題,當你過度運動時,最先發生的事情就是皮質醇上升,皮質醇一上升,BDNF就會下降 。

《身體科學》(Body by Science,中文名暫譯)的作者(這本書我非常推薦)道格・麥卡夫(Doug McGu)醫師建議,只要每隔七到十天做一次阻力訓練就夠了。他的研究顯示,這樣的間隔比更頻繁的運動,更能帶給身體極大的好處,當然也能幫你省下許多時間。但重點是,當你訓練時,必須用力訓練,你得用強度打擊粒線體,然後休息讓它們復原。

在為期兩周的防彈腦力計畫中,你一周要做一次阻力訓練。就這樣。其他的日子裡你會做許多動作,但是這種核心運動一周做一次,對大腦最有幫助。

阻力訓練不必多,每週一次對大腦最有幫助。

耐力訓練

耐力訓練(endurance training)通常指的是有氧運動,仰賴肺部的氧氣來製造能量。任何能讓你用力呼吸的活動,像是跑步、騎自行車,或游泳,都會對你的有氧系統造成壓力、測試你的耐受度、帶出大量的好處。

雖然阻力訓練和耐力訓練都會增加BDNF,阻力訓練只會在運動完的短時間內有這樣的作用。然而耐力訓練似乎可以更長久地提升BDNF。一份對十二位男性進行的隨機對照實驗顯示,連續三個月每天騎自行車,讓他們平時的BDNF 提升了將近四倍。

耐力訓練是讓身體釋放腦內啡的最佳方式,而且也證實對情緒有正面影響。這解釋了為什麼你做完耐力訓練後,會感覺到「跑者的愉悅感」(runner’s high)。不過,你也不需要跑到臉色發青這麼賣力,有一篇研究顯示,只要健走10天,就足以大幅降低憂鬱症的症狀。另一篇研究則指出,在適當的耐力訓練後, 創意也會到達顛峰 。

許多人認為必須每星期做3到4次有氧運動,每次30到40分鐘,才會有效果。但如果你忙著處理各種事物、有很多任務要完成,這些運動會占掉非常多時間,而且顯然不會有太多剩餘的時間,去進行其他種類的運動,像是阻力訓練等。好消息是,有一種運動結合了阻力訓練和耐力訓練的所有好處,讓你一次獲得雙重優勢。

耐力訓練有助身體釋放腦內啡。

書籍資訊

◎文字摘自活字文化出版,戴夫‧亞斯普雷(Dave Asprey)著作《防彈腦力:啟動大腦超限能量的防彈計畫 兩周內讓你工作更聰明、思考更敏捷》一書。

請自我檢查:你是否健忘、無法專心、常感飢餓、體力不足、悶悶不樂?這就是大腦虛弱的五項徵兆。如何讓大腦達到最佳的運作模式,健康的飲食、生活習慣、運動,缺一不可!

想像一下,你的大腦狀態達到前所未有的高效與清晰,你開始能用更短的時間做更多的事情;困難的事情突然變得很簡單。或者,你開始能够自信自己的智力,而不用擔心自己是會議桌上不够聰明的那一位。或者,你終於不用害怕忘記某件重要的事情。還有,總導致你情緒波動、易怒脾氣的根源可以消失,你和他人的相處終於有機會變得不一樣。

在此書中,作者Asprey向我們表明,這一切都是可能的!運用簡單的方法,飲食與生活方式的改變,來取得大腦運作結構的優勢,就能讓腦力表現達到新的巔峰。結合神經科學與神經生物學的最新研究結果,Asprey提供了一個大腦運作關鍵部位的組織程序,他可以幫助你:

1. 在你最需要的時候提供大腦全天候的最佳表現。

2. 消除「氪石」的來源,那些食物會使你的大腦變慢。

3. 增强大腦的細胞功能室和粒線體,消除渴望並促進精神集中。

4. 逆轉發炎,讓你的表現更好,保持敏捷、活力,進入你的黃金年代。

5. 促進神經元的成長,加强大腦運作速度和增進新的學習。

•更多書籍資訊 請點此

◎文字摘自活字文化出版,戴夫‧亞斯普雷(Dave Asprey)著作《防彈腦力:啟動大腦超限能量的防彈計畫 兩周內讓你工作更聰明、思考更敏捷》一書。

請自我檢查:你是否健忘、無法專心、常感飢餓、體力不足、悶悶不樂?這就是大腦虛弱的五項徵兆。如何讓大腦達到最佳的運作模式,健康的飲食、生活習慣、運動,缺一不可!

想像一下,你的大腦狀態達到前所未有的高效與清晰,你開始能用更短的時間做更多的事情;困難的事情突然變得很簡單。或者,你開始能够自信自己的智力,而不用擔心自己是會議桌上不够聰明的那一位。或者,你終於不用害怕忘記某件重要的事情。還有,總導致你情緒波動、易怒脾氣的根源可以消失,你和他人的相處終於有機會變得不一樣。

在此書中,作者Asprey向我們表明,這一切都是可能的!運用簡單的方法,飲食與生活方式的改變,來取得大腦運作結構的優勢,就能讓腦力表現達到新的巔峰。結合神經科學與神經生物學的最新研究結果,Asprey提供了一個大腦運作關鍵部位的組織程序,他可以幫助你:

1. 在你最需要的時候提供大腦全天候的最佳表現。

2. 消除「氪石」的來源,那些食物會使你的大腦變慢。

3. 增强大腦的細胞功能室和粒線體,消除渴望並促進精神集中。

4. 逆轉發炎,讓你的表現更好,保持敏捷、活力,進入你的黃金年代。

5. 促進神經元的成長,加强大腦運作速度和增進新的學習。

•更多書籍資訊 請點此

責任編輯/Oliver Wu

《運動星球》徵稿,針對運動產業、訓練教學、應用資訊、健康話題等議題,需要您的獨特觀點,歡迎專業人士來稿共同交流。投稿請寄service@sportsplanetmag.com,文長至少800字,圖片請標註來源,並請附上個人100字內簡介,文章若採用將由編輯潤飾,標題及圖片如需修改將事先與您連絡討論。

運動星球

時常熬夜且睡眠不足,小心運動效果大打折扣!

2020-12-11

有在運動的人一定都知道飲食對增肌很重要,但是除了飲食之外,往往會忽略了最重要的睡眠。當睡眠不足、睡不好,都會影響荷爾蒙的分泌,也會影響到增肌減脂的效果。有在固定運動的你但也有習慣熬夜嗎?這樣的惡性循環,會讓你動再多都可能讓運動效果大打折扣!以下4點為慣性熬夜對運動效果的傷害,看完你還喜歡熬夜嗎?

時常熬夜且睡眠不足,小心運動效果大打折扣! ©workout.qiuhuamc.com

擾亂身體荷爾蒙

第一點非常重要,當睡眠不足導致會導致荷爾蒙以及激素分泌異常,同時也會導致免疫力下降以及情緒變為較敏感,記憶力也會隨之下降,嚴重還會增加罹患心臟病、中風的風險。與其選擇熬夜通宵,不如早點休息,好好善待自己的身體,才不會讓運動效果大打折扣!

©pennmedicine.org

增加內臟脂肪

熬夜很容易堆積內臟脂肪,這是很難消除的一件事,人體在睡眠時會分泌生長激素、瘦素、胰島素等,如果時常熬夜晚睡,會導致內分泌系統紊亂,造成飢餓素上升、瘦體素下降、胰島素分泌異常,就會讓人變得更容易肥胖,沒睡好可能會從「增肌減脂」變成「增脂減肌」此外,當內臟脂肪過多時,也會變得較不健康,會有心血管疾病的風險。

肌肉生長較慢

如果常常每天晚上失眠或是睡眠質量不好,肌肉就不會生長。因為缺乏睡眠會增加身體的皮質醇,當皮質醇增加時,會讓人流失肌肉、降低新陳代謝、破壞生長激素並且降低脂肪燃燒率,這些都會對增肌時產生許多負面影響,所以,睡眠以及適當的休息都是非常重要,就算有充足的練習也無法改善。

降低身體耐受度

當你睡不好時,代表你精神狀況也會不好,此時在運動過程中,會導致注意力不集中,不僅容易受傷之外,也會減少身體耐力。就像是可能你原本訓練能8下/組,睡不好只能6下/組。此外,還會導致訓練不到位,當然無法長肌肉以及修復肌肉。

資料來源/Healthline

責任編輯/妞妞

運動星球

藥球的爆發力訓練

2016-09-08

「爆發力」是指在最短時間內使人體本身移動到盡量遠的距離。顧名思義,這種力量就像火藥爆炸一樣,能在一瞬間崩發出巨大的能量。爆發力實質是指不同的肌肉間的相互協調能力,力量素質以及速度素質相結合的一項人體體能素質。

而爆發力的組成是由兩個重要有部分組成,就是「速度」與「力量」。 而藥球訓練之所以能夠提升爆發力或運動上面的表現,關鍵就在於動作的速度與出力的姿勢,目的是讓你在最短的時間內發出最大的力量。

爆發力 ©membersfitnessclub.com