運動星球

日本爆紅的青蛙操瘦腿操 不用器材也能有效雕塑大腿及臀部線條!

2023-04-11

YouTube觀看超過五百三十萬次的YUKIKO頻道,YUKIKO有13年的游泳運動員生涯,其頻道主要介紹給女性的各種運動知識,其中最有名的就是青蛙腿減肥法,日本皮拉提斯教練Miey也提倡青蛙腿訓練幫助產後女性的恢復。女性容易因缺乏運動或年齡漸長造成腰部和腿部有大量的脂肪堆積,因此可以用青蛙操減肥法可以增加腿部肌肉線條,減去多餘的脂肪,也因為青蛙腿減肥的運動方法,也帶給日本許多女性新的運動方式,成為近年來最火紅的運動話題之一!

女性容易因缺乏運動或年齡漸長造成腰部和腿部有大量的脂肪堆積,青蛙操訓練可有效增加肌肉線條。 ©insiderlyfe

青蛙腿操好處

一、改善淋巴流動

四肢著地做青蛙腿操可以加強大腿內側肌肉,改善淋巴流動。如果你想瘦大腿內側,試試四肢著地做青蛙腿操。

二、緩解骨盆扭曲

通過加強上臀大肌,改善骨盆上的骶髂關節(位於脊柱和骨盆交匯處)鬆弛,緩解骨盆的扭曲。也可以矯正假胯寬的骨盆與胯部,透過開臗、開胯的青蛙趴可以調整回來。

三、對提臀、彎腰有效

青蛙腿操練習比閉腿提臀更能鍛練上臀大肌。通過訓練臀大肌上部,可以收緊鬆弛的骨盆,從而改善下背部的彎曲度,臀部回到原本正確的骨盆位置之後,肌肉也會正確發力,避免造成馬鞍肉堆積形成大屁股。

四、防止漏尿

做青蛙腿操有助於加強你的骨盆底肌肉並防止尿失禁,改善骨盆鬆馳的問題,還能改善便秘和胃脹氣的問題,這些問題一但改善,小腹也會跟著縮小。

五、改善腿型

在做青蛙腿趴姿時,大小腿也會同時拉筋與開展,可以改善膝蓋內旋的情況,讓X型腿、O型腿的問題也能得到改善。

青蛙腿操訓練的部位

一、內收肌群

內收肌群主要有五條肌肉構成,分別是恥骨肌、內收長肌、內收短肌、內收大肌和股薄肌。我們走路、爬樓梯時,或要跑跳時,如果有比較強壯的大腿內收肌群,對髖部的穩定度較好,減少膝蓋受傷的機會,並增加了往側邊做爆發性動作的能力。

二、臀大肌

臀大肌是身體最大的肌肉,許多動作都需要靠髖部發力,充份的訓練臀大肌可以減少受傷的機會,也可以增加運動表現,臀大肌的訓練也能幫助減少膝蓋痛、髖部痛、下背痛等現代人的三大身體通病。

青蛙腿操能訓練的下半身內收肌群及臀大肌這兩個部位。

介紹青蛙腿訓練法

一、腳掌併攏,改善骨盆扭曲

1.首先躺臥在瑜珈墊上,雙腳併攏,雙膝張開。將雙手放在大腿內側,呼氣時向外推,並保持 20 秒,同時將雙腿向內關起拖力抵抗雙手,讓大腿產生壓力。每組20秒,共做3組。

躺臥在瑜珈墊上,雙腳併攏,雙膝張開。

2.將手放在大腿外側,吐氣時手向內推,並保持臀部和膝蓋打開保持 20 秒,讓大腿抵抗手向內推的壓力。每組20秒,共做3組。

手放在大腿外側,吐氣時手向內推。

二、訓練腹部及內收肌群

1.首先躺在瑜珈墊上並彎曲膝蓋。吐氣並向後傾斜骨盆,貼緊臀部和地板之間的縫細。抬起雙腿,將左右腳跟併攏,雙膝展開,雙腿呈現菱形的樣子,並深呼吸。

躺在瑜珈墊上並彎曲膝蓋吐氣並向後傾斜骨盆,貼緊臀部和地板之間的縫細。

2.吐氣時,擠壓大腿內側並伸直膝蓋。這個時候,腳後跟伸直,雙腿伸直。重複兩個動作,1組12下,共做3組。

吐氣擠壓大腿內側並伸直膝蓋。

三、訓練臀中肌,預防漏尿

1.一開始先趴在瑜珈墊上,雙手疊放在額頭上,腳後跟緊貼,彎曲膝蓋,腳形成菱形的型狀,抬起。

趴在瑜珈墊上,雙手疊放在額頭上腳形成菱形的型狀抬起。

2.將腿向後伸展拉直,此時腹部緊縮以維持腳伸直的高度,腹部緊縮也可以減輕下背的負擔,然後再次彎曲你的膝蓋回到上一個動作,重複此操作,1組12下,共做3組。

另外,如果你有下背不舒服或無法操作的情況,可以將膝蓋放在地板上操作,等習慣後再抬腿操作。

腿向後伸展拉直腹部緊縮以維持腳伸直的高度。

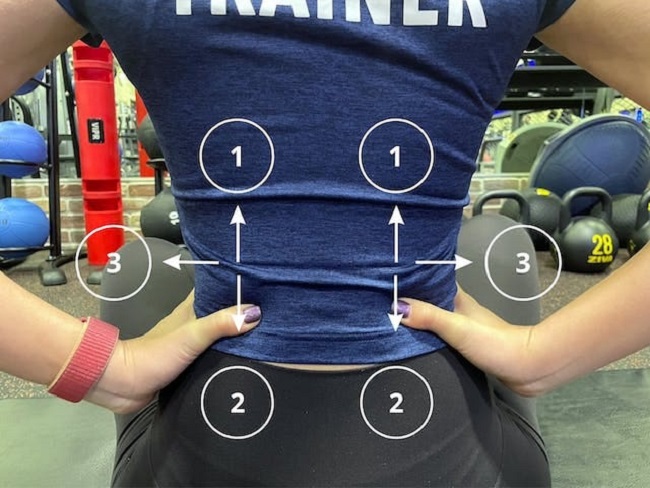

蛙腿訓練後的按摩法

訓練青蛙腿後按摩很重要,尤其是下背部肌肉的緊張會導致骨盆有緊崩感,從而導致骶髂關節有不舒服的現象。你可以先在臀部下墊一條毛巾重複圖中的步驟1向2推,再從2向3往外推,一點一點地移動位置,使腰部從背部中間放鬆。另外按摩腳底跟腳趾也是很重要的,透過按摩可以預防足弓塌陷影響膝關節和髖關節,最後並適當的伸展大腿跟小腿也可以增加肌肉的柔韌性。

青蛙腿訓練注意事項

1、注意抬腰

很多人在仰臥時抬高和降低臀部時,或者在躺下抬腿和膝蓋打開時不自覺得將腰抬高,為了對臀大肌有很好的效果,盡量不要彎腰弓背,青蛙腿訓練一但過度用力,並將腰抬高,會導致腰痛的現象,反而對腰部造成傷害。

2、在自己能力的範圍訓練

有些人即使臀部很緊,也會強迫自己的膝蓋分開,如果超出你可以負擔的範圍可能會導致受傷。如果你的柔軟度沒有很好,其實不用擔心,養成良好的運動習慣,你的運動能力也會跟著增加,所以安排好運動課表是很重要的一件事。

Eddie熊璟鴻

過度訓練?與一般適應綜合症(General Adaptation Syndrome)又有何關聯?

2017-02-14

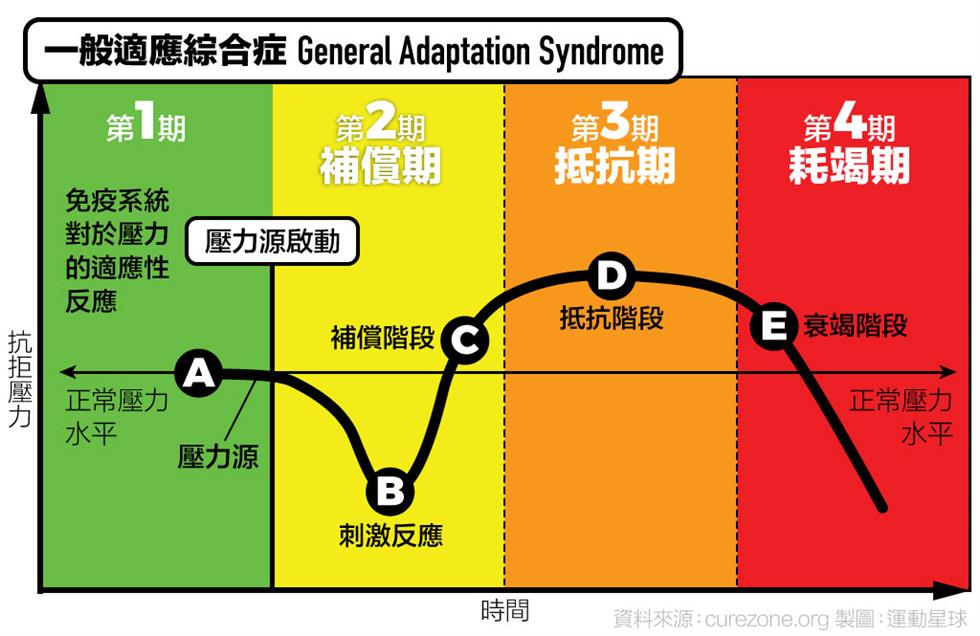

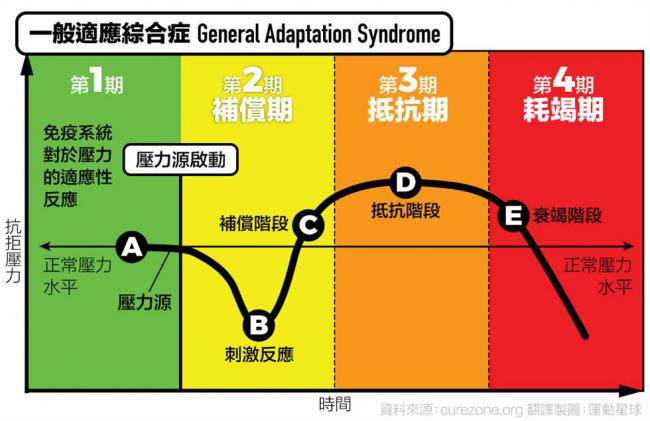

一般適應綜合症(General Adaptation Syndrome)是由Dr. Selve在1930年所提出的,說明不管經歷任極冷、極熱、巨大的心理壓力、身體的經疲力竭等等艱難的環境後,身體會因應這些環境壓力而給予適當的反饋,當身體面對壓力後得到適度的休息與恢復,將可以在下次壓力來臨前得到超補償,接著會提高我們抵抗壓力的能力(提升運動表現)。身體對於過度訓練反應來自於無法得到適當的休息後引起的超補償,並且又再次接收超量的壓力施加在人體後的現象。

一般適應綜合症(General Adaptation Syndrome)

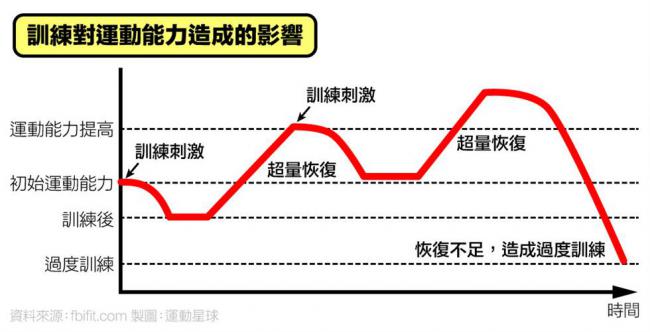

訓練對運動能力造成的影響

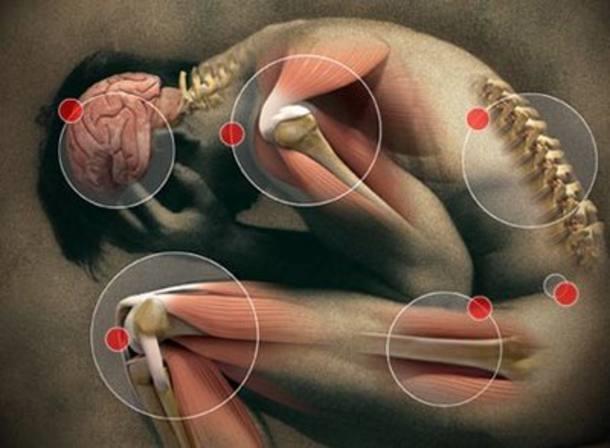

當面臨壓力而且無法得到適度的恢復時,而且再次面臨同樣或更大的壓力,將會引發身體的保護機制(Protective Responses)使身體的工作機能降低(Shut your body down),是為了讓身體不再勉強接收這些無法負荷的壓力,接著可能會產生無精打采、免疫力下降、發炎反應提高、容易生病、更多或更少對食物的需求、睡眠受影響、需要大量的睡眠,以運動來說,就是表現降低。 訓練後身體沒有得到適度的睡眠和工作中面對裁員所給予的壓力,這兩者之間身體會給予極度相似的生理反應(所分泌的賀爾蒙變化),反應的結果可以是讓身體具有提升效益的,也可是造成狀況低落的。很多時候考量監控過度訓練時,卻忽略了追蹤生活中所會面對的壓力(學校壓力、感情壓力、工作壓力),這些因素往往是造成我們訓練計畫失敗或運動表現下降,甚至造成過度訓練、運動損傷的主因之一。

壓力將造成身體啟動保護機制而使身體工作機能降低。 ©metalmadefitness.com

根據統計加拿大與德國是研究「過度訓練」最多的國家,而過度訓練是人在面對過大的壓力時啟動的保護機制,而這些保護機制又會反應再生活中的生理變化,所以當你在增加訓練量或強度時,要時時刻刻的注意這些身體變化的小細節。來自在加拿大非常有名的體能教練Charles R. Poliquin簡單地的複雜的研究中歸納出兩個結論。

1 過度訓練是被訓練量(Volume)所引起的

當過度訓練是被「訓練量」所引起時,代表可能給予運動員過度的重複次數跟組數(Reps、Sets)。這類的運動員會跟你說,我感覺自己永遠的睡不飽,除非每天除了晚上的睡眠時間外(7-8小時),再另外再撥出一段小睡片刻的時間(1-2小時),才有辦法得到適度的恢復。所以很簡單,當你接收了超量的訓練量時,足夠的的睡眠品質與時間,並且給予額外睡眠時間就是預防過度訓練的好方法。長時間感到睡眠不足也是過度訓練的警訊(當然不包括你常常熬夜玩遊戲、喝酒等等…本來就晚睡、亂睡的習慣)。同時,當訓練量引起過度訓練時,食慾會增加,因為訓練量引起的過度訓練大部分是好發在肌肉組織,這時候身體會需要更多的睡眠、更多的食物、熱量來恢復。

©PNTS

2 過度訓練是被強度(Intensity)所引起的

當過度訓練是被過大的訓練強度所引起時,睡眠品質會相當程度的受影響,變得非常淺眠,食慾降低。而且此類的過度訓練也會影響大腦傳遞訊號的品質,進而降低移動(運動)能力,換句話來說,大腦神經傳遞訊號的品質受影響,譬如說需要速度、敏捷、爆發力的運動(跳高、衝刺、投擲…)的運動表現會大打折扣,在肌力訓練時會很明顯地看到,例如深蹲大肌力或是抓舉的速度跟重量受影響。

©amoxicilline.fr

以上是幾點非常簡單觀察過度訓練跟預防的方式,要知道過度訓練並不是一天造成的,而是經過長時間過大的壓力、不足的恢復所綜合累積起來的結果。發生過度訓練會造成身體免疫系統的下降,發炎反應的上升,所以有些過度訓練的人也會出現無精打采,而且容易感冒的症狀。從另外的角度思考,既然過度訓練不是短時間造成的,所以也是可以很好的被追蹤跟發現的。(提早發現,提早預防)

關於Eddie熊璟鴻Eddie熊璟鴻,目前於Springfield College就讀肌力與體能研究所,從事運動訓練相關知識文章撰寫分享與教學影片拍攝製作,並轉譯國外專業文章。

相關證照

◎ NSCA-CSCS 肌力與體能訓練專家 (Certified Strength and Conditioning Specialist)

◎ 美國舉重協會舉重證照 (USA Weightlifting Sport Performance Coach)

◎ 台灣運動教練學會:肌力與體能認證教練 (Taiwan Sports Coach Association(TPCA), Strength and Conditioning Coach Certificate)

◎ 台灣肌力與體能協力:肌力與體能專業教練 (Taiwan Strength and Conditioning Association(TSCA), Level III Certified Strength and Conditioning Professional, CSCP III)

◎ 美國有氧體適能協會:個人體適能教練 (Aerobics and Fitness Association of America(AFAA), Personal Fitness Trainer(PFT))

◎ 台灣紅十字會總會:CPR+AED

部落格 Epmact Performance

粉絲頁 Epmact Performance

/ 關於Eddie熊璟鴻 /

Eddie熊璟鴻,目前於Springfield College就讀肌力與體能研究所,從事運動訓練相關知識文章撰寫分享與教學影片拍攝製作,並轉譯國外專業文章。

相關證照

NSCA-CSCS 肌力與體能訓練專家 (Certified Strength and Conditioning Specialist)

美國舉重協會舉重證照 (USA Weightlifting Sport Performance Coach)

台灣運動教練學會:肌力與體能認證教練 (Taiwan Sports Coach Association(TPCA), Strength and Conditioning Coach Certificate)

美國有氧體適能協會:個人體適能教練 (Aerobics and Fitness Association of America(AFAA), Personal Fitness Trainer(PFT))

運動星球

公園運動(4):雙槓

2016-08-12

在公園中,雙槓也是常見的器材,在使用的難度上比單槓略低,算是比較容易使用的健身器材。

雙槓槓上

鍛鍊肌肉群:手臂與下胸肌群

動作難度:★★

STEP 1 準備動作

雙手支撐在雙槓上,讓雙腳離地。

STEP 2 正式動作

用手臂與下胸的力量,讓身體往下,到低點時停留一秒,再回到準備動作,一組做8~10次,做3~4組。

注意:此動作會對肩膀產生壓力,所以在下降時,手臂角度不要小於九十度,以免過多壓力集中在肩膀上,造成受傷。

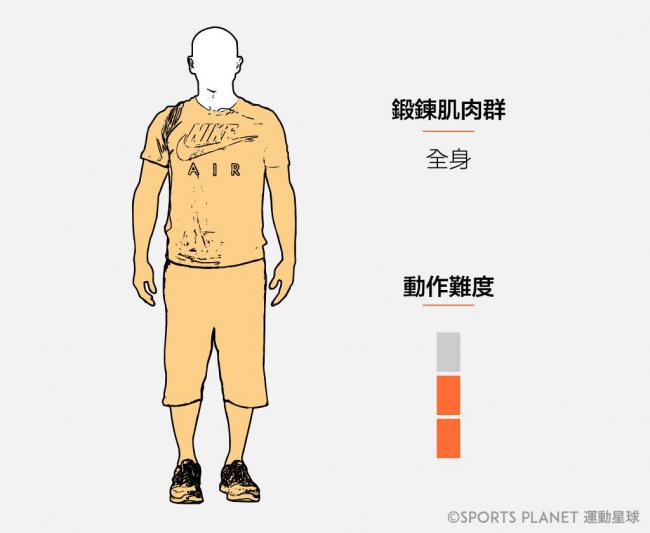

雙槓上拉

鍛鍊肌肉群:全半身肌群

動作難度:★★

,

STEP 1 準備動作

雙手抓著雙槓,並將雙腿打直抬起。

STEP 2 正式動作

用全身的力量,將上身提起,下巴略超過雙槓高度做8~10次,做3~4組。

注意:此動作難度略高,如果無法完全讓下巴超過單槓高度,以自身能夠達到的最大高度即可;如果腿伸直時感覺會抽筋,可以改為屈膝。

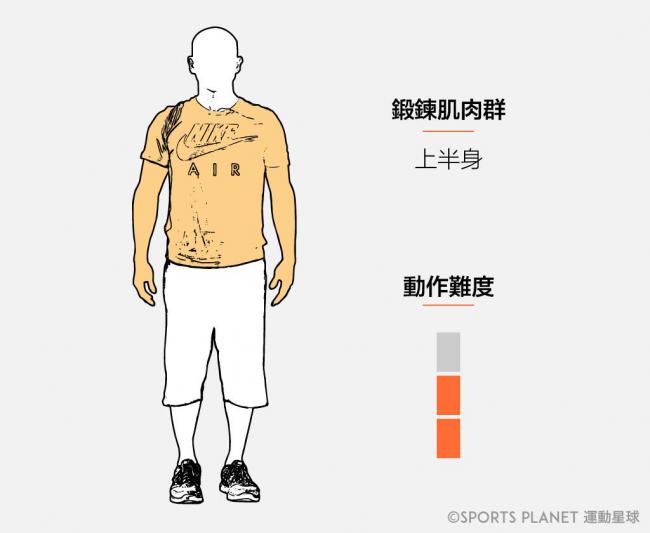

雙槓伏地挺身

鍛鍊肌肉群:上半身肌群

動作難度:★★

STEP 1 準備動作

以雙手與雙腳角尖支撐在雙槓上。

STEP 2 正式動作

以胸部與手部肌群施力,做伏地挺身動作,身體到最低點時,停留一秒,回到準備動作。一組做8~10次,做3~4組。

注意:在雙槓上需要更加的注意動作,以免腳步滑落,造成受傷。

雙槓旋轉

鍛鍊肌肉群:全半身肌群

動作難度:★★★★

STEP 1 準備動作

雙手抓著雙槓,並將雙腿提起。

STEP 2 正式動作

用全身的力量,將下身往上旋轉。

STEP 3 重複動作

身體順勢做旋轉動作,並回到準備動作,每組做4~6次,做2~3組。

STEP 4 注意動作

注意此動作較具挑戰,對於肩部關節不適,或是初學者請自行斟酌。