優活健康網

不明出現手麻或腳痛是心肌病變?罕見心肌病變「分2型」相當致命!

2024-05-03

不明手麻、腳痛竟是心肌病變!70歲的邵小姐在4年前開始感到手指麻木、無力甚至間歇疼痛,就醫後被診斷為板機指與腕隧道症候群,且出現越來越虛弱、水腫等症狀,不僅連洗澡都氣喘吁吁,體重也急遽下降,反覆進行手術卻治療無果。因弟弟也有類似症狀,才在親友建議下去做基因檢測,最後確診為罕見的遺傳型心肌病變(ATTR-CM)。

醫師表示,出現不明原因的手麻就有可能是心肌病變!

中華民國心臟學會理事長、敏盛醫院總院長陳文鍾表示,類澱粉沉積症造成的心肌病變(ATTR-CM)會造成心肌肥厚情形,患者可能出現疲倦、手指麻木、關節疼痛或喘不過氣等身體警訊,但因症狀不典型,民眾常四處求診仍難以找出病因,平均需花費6年才能確診。

罕見心肌病變「分2型」恐致命

陳文鍾說明,類澱粉沉積症心肌病變罕見卻相當致命,該病特徵是因肝臟產生的「轉甲狀腺素蛋白」(TTR)結構不穩定,使無法被代謝的蛋白質沉積在體內;當沉積物堆積在心臟,會使心肌肥厚且僵硬,最終導致心律不整、心臟衰竭。患者確診後若不治療,平均僅剩下2~5年的壽命。

陳文鍾解釋,類澱粉沉積症心肌病變可分為基因突變導致的「遺傳型」,以及因年齡增長老化所導致的「野生型」等兩種類型,「前者好發於50~60歲,應留意家族中可能也有其他親人有一樣的疾病;後者發病年齡則稍晚,主要落在70~80歲,目前已知不會遺傳給下一代。」

根據類澱粉沉積症心肌病變的解剖研究發現,身體會因年齡老化使得組織控制能力變差,80歲以上的民眾每4位就有1位,心肌內有轉甲狀腺素蛋白沉積。陳文鍾說:「由於該病診斷不易,患病人數可能被嚴重低估,目前僅能預估台灣盛行率在萬分之一以下。」

健保給付口服藥 年省260萬元

台大醫院內科部心臟血管科醫師林彥宏表示,類澱粉沉積症心肌病變過去僅能針對症狀來做改善,研究統計,約有6成患者無法正常走路,或同時有其他不典型症狀,包含腕隧道症候群、腰椎管狹窄、腹瀉或便祕等腸胃問題;在治療方面,以往數十年來僅能倚靠肝臟移植或心臟移植,來減緩疾病進程,但並非所有患者都適用。

林彥宏說,類澱粉沉積症心肌病變已有口服藥可治療,其治療機轉可使肝臟產生「轉甲狀腺素蛋白」的四核體結構趨於穩定,有效預防蛋白質沉積體內。衛福部2月1日起將口服藥納入健保,適用於所有遺傳型或野生型病友,以往病人自費治療需年花260萬元,有健保給付後,提供患者新的選擇。

中華民國核醫學學會理事長、北榮核子醫學科主任王昱豐表示,如今醫界已歸納出診斷指標,除了基本的心電圖、心臟超音波、核磁共振等檢查外,非侵入性的核醫心臟類澱粉沉積症掃描(PYP)也能進行準確且安全的診斷,希望幫助更多患者及其家人確診,以利盡早接受正確治療。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

做完全身都鬆了! 緩解膝蓋疼痛的生活療法3步驟

2021-04-08

膝蓋痛與年紀無關,運動過量的膝蓋損傷、不良姿勢造成膝關節炎,都可能讓你年紀輕輕就膝蓋痛。本文介紹自我減緩膝蓋疼痛的生活療法3步驟,在就醫治療之餘搭配日常緩解雙管齊下,有助跟膝蓋疼痛說掰掰!

隨著疼痛程度的差異,以下方法也出現不同的效果,不過只要能按照膝蓋疾患的嚴重性與醫院療程並行,必能發揮一定效用,尤其是疼痛初期或感覺疼痛時執行,助益良多。

做完全身都鬆了! 緩解膝蓋疼痛的生活療法3步驟

緩解疼痛第一步:心靈平靜

從找到心靈的平靜著手,有助緩解肌肉緊張。

緩解疼痛第二步:緩解疼痛的冷溫療

在疼痛部位施行「溫療」能緩解肌肉緊張,促進血液循環,增強組織抵抗力,軟化膝蓋周邊肌肉,鎮定痛感,相反地,「冷療」能使血管收縮,減緩血液流速與新陳代謝,使疼痛部位降溫得以減少發炎與浮腫帶來的熱感,有助減少肌肉痙攣發作。

❶ 溫敷:把手帕泡在熱水裡充分溫熱後,攤平手帕或用手帕包住疼痛與周邊部位,使其溫暖。手帕冷掉就重複相同步驟。

時間:約20-30分鐘。

注意事項:手帕浸泡熱水時,小心燙傷,可戴上棉質手套後再套一層橡膠手套來保護手,尤其對溫度感覺遲鈍的老人家要特別小心。另外,有出血危險或血液循環問題,抑或是皮膚病患者,則不能用毛巾熱蒸。

半身浴之後避免運動、伸展和按摩 ©Ava Sol on Unsplash

❷ 半身浴:把肚臍以下部位泡入37-40度的熱水。在半身浴之後避免運動、伸展和按摩。保持肌肉與心情處在舒緩的狀態為佳。

時間:30分鐘以內。

注意事項:身體剛開始泡入熱水時,肌肉多半會僵硬,所以小心下水的動作。浸泡約15 分鐘,待身體狀態穩定後,剩餘的半身浴時間進行緩慢地腹式呼吸,有助提升半身浴效果。

腹式呼吸:不移動肩膀、胸口與腰,一次3-5秒吸入最多的氧氣,讓腹部像是氣球般鼓脹,憋氣暫停3-5秒,接著慢慢吐氣約5秒,讓腹部恢復凹陷。 冷熱敷和半身浴之後休息一下是好習慣:伸直膝蓋,面朝天花板躺下。腳踝下方墊小枕頭,避免使用過高的枕頭,也不能墊在膝蓋下方,否則膝蓋可能會因位置變低而變得僵硬。

❸ 冷敷:適合在膝蓋腫脹發熱或膝關節已受傷的情形下進行。用冷水浸濕手帕,接著扭乾水分,把手帕平舖在部位或用手帕包裹住疼痛與周邊部位。手帕變熱就重複相同步驟。

時間:15分鐘內。

注意事項:避免冷敷過久。另外,高血壓與皮膚病患者須多留意。

緩解疼痛第三步:休息抬腳

冷熱敷和半身浴之後休息一下是好習慣:伸直膝蓋,面朝天花板躺下。腳踝下方墊小枕頭,避免使用過高的枕頭,也不能墊在膝蓋下方,否則膝蓋可能會因位置變低而變得僵硬。

資訊

• 本文摘自高寶書版,高湧坤著《一輩子不疼痛的膝關節:關節與軟骨再生醫學權威教你膝蓋用到100歲》一書。

本書特色

★ 知名關節與軟骨再生醫學權威專家高勇崑院長的膝蓋保健法★

百歲時代來臨,想要隨心所欲地享受生活,就要開始為各種關節問題做好準備!

關節炎是導致許多人生活品質低落的一大主因,不僅痛起來超乎想像,長期不適更容易造成憂鬱;若能趁早學會正確使用膝蓋,便能邁入快樂的百歲人生!

與年紀無關,人人皆有可能得到關節炎,因此別再把膝蓋不舒服看成小事了。本書提供膝蓋自我檢查表,只要符合兩項以上,就要特別留意,並開始保養膝蓋。

不良的生活習慣與姿勢才是膝關節炎的常見病因。

久坐不動、愛翹腳與盤腿坐、長期維持相同姿勢、體重過重、熱愛菸酒等皆會為膝蓋帶來負擔,書中會告訴你應該盡量避免的行為,以幫助延長關節壽命。

運動的同時,請注意膝蓋發出的警訊。

熱愛跑步、重訓、球類運動的人請注意,運動過量有時反而對膝蓋有害。本書將解答關於膝蓋與運動的各種疑問,讓你減少膝蓋損傷的機會。

你知道嗎?關節炎是可以預防的。

關節炎是與生活型態有關的慢性病,而預防的祕訣就是:維持適當體重、培養良好的生活習慣、持續進行肌肉強化運動。書中將傳授最重要、最實用的知識與技巧。

不論幾歲,想在下半生擁有自如的行動力,現在就該開始好好保養膝蓋。

更多《一輩子不疼痛的膝關節》資訊 請點此

劈腿伸展操的5大好處、伸展小撇步

2017-01-24

1 吸維持身體的柔軟度

很少有人知道,人體所有的機能中,最早衰退的是﹁柔軟度﹂。隨著年齡增長,肌力會逐漸衰退,如果因此漸漸減少身體的活動,僵硬的速度就會加快。特別是高齡長者,身體一旦變僵硬了,跌倒的危險性也會隨之增加,所以要特別注意。

2 吸能伸展到重要的部位

劈腿伸展操的優點之一,是能伸展到骨盆周圍的肌肉。大腿和屁股的肌肉,占人體肌肉量很大的比例,因為很多都和骨盆相連,所以能讓整個骨盆傾倒的劈腿伸展操,一次就可能伸展到很多的肌肉。另外,髂腰肌、豎脊肌︙︙等身體軸心的重要肌肉也會伸展到,因此也有讓身體平衡變好的優點。

3 吸改善腰痛

現代人很多都有腰痛的煩惱,這和骨盆的歪斜有很大的關係。特別是和骨盆連結的特定肌肉變僵硬,造成骨盆不正,就容易形成腰痛。能伸展骨盆周圍的肌肉, 調整身體平衡的劈腿伸展操,最適合用來改善腰痛了。

4 吸預防動脈硬化

研究結果發現,身體愈僵硬的人,動脈硬化的進展愈快,相反的,身體愈柔軟的人,就不容易動脈硬化。換句話說,讓身體保持柔軟,和預防動脈硬化息息相關。希望大家利用能伸展到很多肌肉的劈腿伸展操,確實預防這項疾病。

5 吸延長健康壽命

研究結果發現,身體愈僵硬的人,動脈硬化的進展愈快,相反的,身體愈柔軟的人,就不容易動脈硬化。換句話說,讓身體保持柔軟,和預防動脈硬化息息相關。希望大家利用能伸展到很多肌肉的劈腿伸展操,確實預防這項疾病。

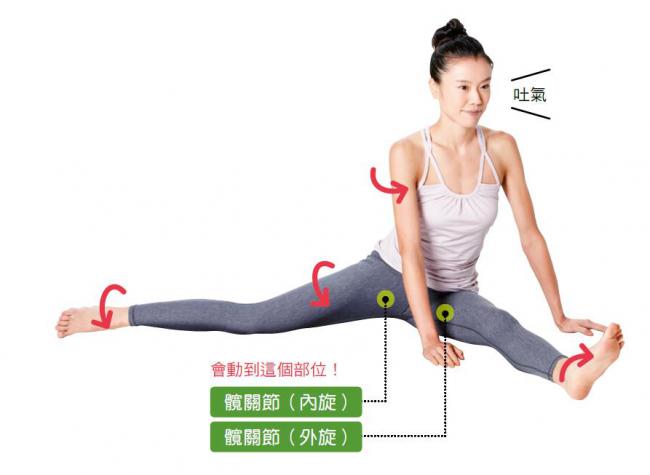

髖關節除了讓腳能前、後移動,還能讓腳往內旋、向外旋,這組伸展就是以髖關節內旋和外旋動作為主。

每個動作維持10秒,共做5次

髖關節除了讓腳能前、後移動,還能讓腳往內旋、向外旋,這組伸展就是以髖關節內旋和外旋動作為主。

每個動作維持10秒,共做5次

第一次伸展髖關節,盡力就好、不要勉強。

第一次伸展髖關節,盡力就好、不要勉強。

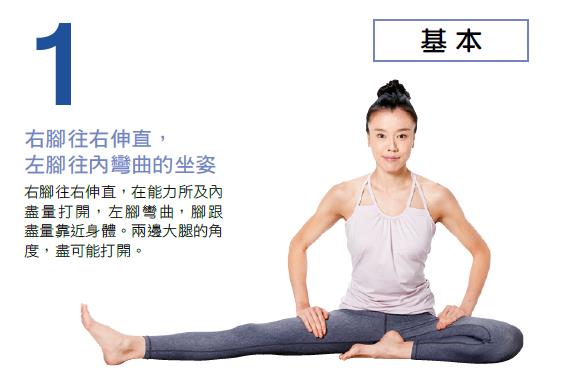

1 雙腳左右張開,左腳先往外、再往內側扭

左腳從大腿根部直到腳踝,先往外側扭轉,維持10 秒後,再往內側轉,維持10 秒。

2 換腳,重複1 的動作

把雙手貼在右腳的大腿上,換右腳分別往外、往內扭轉。

3 回到動作1,上半身往左側扭轉,左腳往外側、右腳往內側扭轉

雙腳保持伸直、打開的姿勢,上半身往左側扭轉,左腳從大腿根部到腳踝向外側扭轉,右腳則往內側扭轉。

4 換邊,上半身往右側轉

同動作3,上半身往右側扭轉,右腳向外側、左腳往內側扭轉。

做完初階的髖關節伸展後,便可以開始試試大腿後側~內側的伸展。

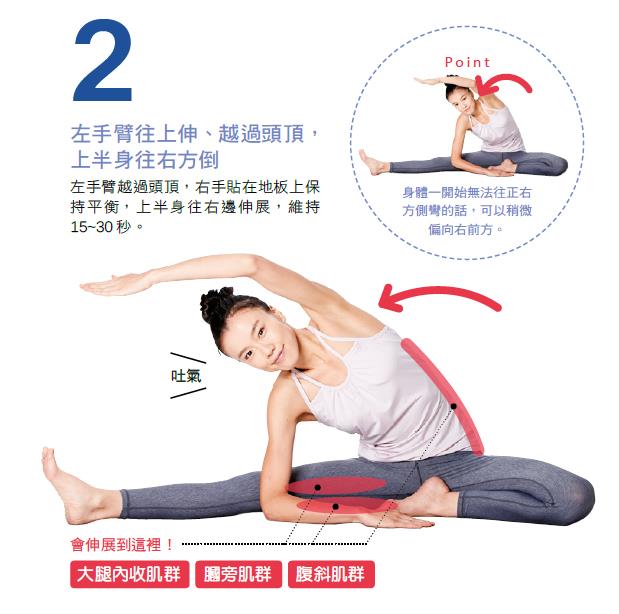

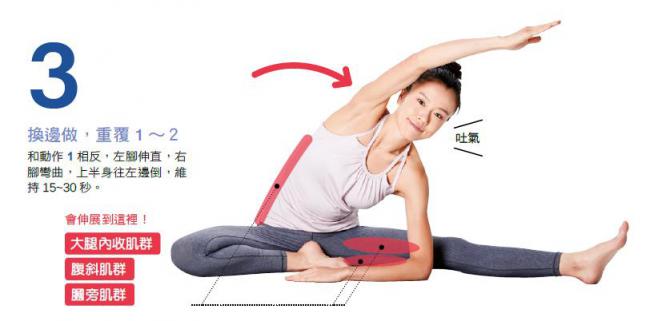

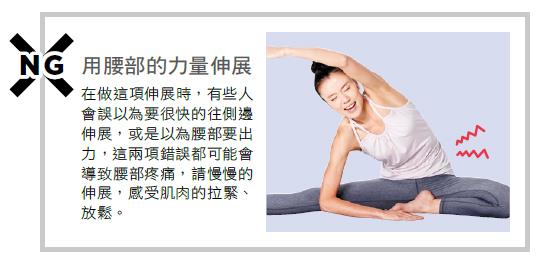

動作維持15-30秒,共做2次

做完初階的髖關節伸展後,便可以開始試試大腿後側~內側的伸展。

動作維持15-30秒,共做2次

書籍資訊

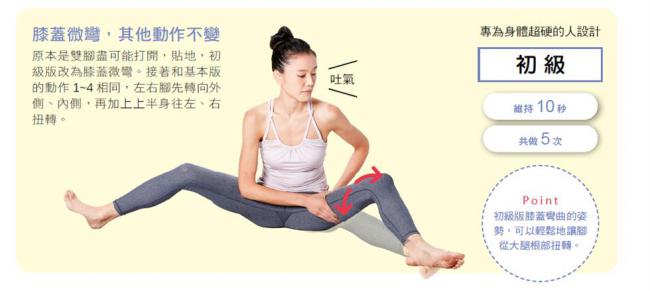

◎本文摘自采實文化出版, NPO法人日本伸展協會著作《【全圖解】神奇的劈腿伸展操:百萬日本人都在練!4週健康奇蹟,只要拉開髖關節》新書。人體的肌肉原本都是柔軟的,因為現代人的生活習慣不是久坐便是久站,長時間重複同樣的動作及缺乏運動,肌肉漸漸變得僵硬。劈腿伸展操特別提出「4週伸展計畫」,包含「暖身伸展」、「劈腿伸展」和「部位強化伸展」,每一個伸展動作都有「基本」版,和專為身體超硬的人所設計的「初級」版。按照伸展計畫表,搭配隨書附的「劈腿伸展專用墊」,從最難伸展的腰部、髖關節、大腿內側開始,只要4週,再僵硬的人都能成功劈腿伸展,發現身體的驚人改變!

書籍資訊 請點此

◎本文摘自采實文化出版, NPO法人日本伸展協會著作《【全圖解】神奇的劈腿伸展操:百萬日本人都在練!4週健康奇蹟,只要拉開髖關節》新書。人體的肌肉原本都是柔軟的,因為現代人的生活習慣不是久坐便是久站,長時間重複同樣的動作及缺乏運動,肌肉漸漸變得僵硬。劈腿伸展操特別提出「4週伸展計畫」,包含「暖身伸展」、「劈腿伸展」和「部位強化伸展」,每一個伸展動作都有「基本」版,和專為身體超硬的人所設計的「初級」版。按照伸展計畫表,搭配隨書附的「劈腿伸展專用墊」,從最難伸展的腰部、髖關節、大腿內側開始,只要4週,再僵硬的人都能成功劈腿伸展,發現身體的驚人改變!

書籍資訊 請點此